電脳六義園通信所別室

僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか

【菊幸(きくこう)刃物店】

【菊幸(きくこう)刃物店】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 6 月 30 日の日記再掲)

毎月、郷里清水に帰省しては身辺整理をしている母だけれど、見ているとまったく合理的ではなく、結論から言えば捨てられないモノを再確認しているに過ぎない。そして、息子が迎えに来たら「こんなモノが出てきた」と見せるのを楽しみにしているらしい。実は僕もそういう片づかなさが好きだ。

『へるんやいづ行』という美しい豆本を取り出して「これはどうか」と母が見せるので、箱から出して読み始めたらなかなか面白い。紙木美会(しきみかい)という地元の美術愛好者の会があり、版画家の前田守一氏が主宰されている。その紙木美会が発行する山葵田(わさびだ)文庫の一冊であり、歌人東良子の歌に前田氏が版画を添えた手作り限定 60 部の私家本である。

清水辻町在住小林靖男氏の造本が美しく、この人は製本の専門家なのかと母に聞くと、そうではないという。清水は、玄人が舌を巻くような仕事をする素人が 掃いて捨てるほどいる不思議な町なので、驚くにはあたらないと思いつつも感心してしまう。

書名にある「へるん」とはラフカディオ・ハーンのことであり、ハーン( Hearn )が自らを名乗る時、地元の日本人には「へるん」と聞こえたのだと言い、ハーン自身も「へるん先生」と呼ばれることを好んだらしい。そのへるん先生こと小泉八雲が焼津の海を愛し、夏になると家族を伴って毎年必ず訪れていたという。

水泳が得意だったへるん先生は、最初に訪れた舞阪の海が遠浅で気に入らず、深くて荒い焼津の海がことのほか気に入っていたらしい。

母が清水駅前銀座商店街、『手芸用品のマツナガ』で買い物をしたいというので、アーケード内の縁台に腰掛け、『菊幸(きくこう)刃物店』の店頭をぼんやり眺める。

「打刃物司」の4文字を見ているうちに、そうかこの店は刃物を自ら製造して売っていたんだよなぁと改めて気付き、裏手さつき通りを渡って旧東海道方向に行ったあたりが、かつて鋳物師町や鍛治町と呼ばれていたことを思い出す。

そういう地名さえ残っていれば、郷里のこの場所に立派な刃物店がある理由にも容易に思いが至るわけで、地名というのは大切なもので安易に捨てるのはもったいないなぁと思う。ほとんどの生活者が合理的な背番号のごとき地名に改悪するのを嫌うはずなのに、そういう思いはいつも経済的合理性に勝てない。なぜ勝てないかというと、非合理的であるが故の価値という「人間なればこそ」当たり前に理解できそうなものを説明してもわからない人間がいて、そういう人間が常識世界で食い詰めて、人を教え導くなどという大それた職業に就きがちだという現実に呆れ、一から説明し直す気力も失せて、呆れて口をあんぐり開けているうちに、世の中が悪夢のように悪い方に転がっていくのだ。

そんな事を『菊幸(きくこう)刃物店』店頭の出刃包丁を眺めて考えつつ、カバンに入れてきた『へるんやいづ行』を読むと前田氏が前書きで引用する小川国夫「小泉八雲の夢」という一文が胸にしみる。

八雲が魂送りのぼんぼりを追って、焼津の浜から沖へ泳いでいく随筆は君も知っているだろう。「焼津にて」だったね。僕も浜の魂送りをよく知っているから、この随筆によって、八雲はなつかしく、八雲と僕は深く共感し続けているように思えるんだ。お盆のころ焼津には人肌の霞が立ちこめ、その底に松の炎が柔らかく、しかし明々とゆらいでいた。

今や電光が氾濫し、その炎もぼんぼりも失くなったね。月の光まで消え失せたかのようだ。だから、八雲のように、死者たちのいる国に泳いでいくこともできなくなってしまった。

(山葵田文庫『へるんやいづ行』より)

焼津の町も漁港整備などの合理的理由のもとに、かつて八雲が腰掛けて海を眺めたであろう石垣も、とうに取り壊されてしまったらしい。昔なら誰もが当たり前に知っていた「死者たちのいる国に泳いでいくこと」ができるという大切なことを、人の上に立ったつもりでいる輩に教えてやることが困難であるという皮肉な現実こそが、今の社会の根っ子にある困難さかもしれない。

菊幸刃物店の美しい打刃物を見ていたら深くて荒い、それでいて優しい焼津の海を思い出した。

写真小上:『へるんやいづ行』の表紙。

写真大上:菊幸刃物店の打刃物。

写真大下:『へるんやいづ行』に掲載された小泉八雲『焼津にて』の一文。「怖い」と心からの思いを口にした途端、一息に呑み込んで「死者たちのいる国」に連れて行ってくれるほどに、海は優しい。

写真小下:清水駅前銀座商店街『菊幸(きくこう)刃物店』店頭。

【丸勝中華食堂】

【丸勝中華食堂】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 6 月 29 日の日記再掲)

時代というのは乗っていればよいというものでもなくて、乗り遅れたままでいる方が優れていることだってある。それは皮肉屋のオスカー・ワイルドが喝破した流行の本質そのものである。

こと商売の上では、時代に乗る部分と乗らない部分に自身を切り分けて、上手に新たな命をもった生命体へと店を進化させていくことが、生き残りの秘訣なのかもしれない。

「時代遅れの」や「昔ながらの」などと冠した、懐かしい中華そばを食べさせる店が東京では増えてきた。あまりにギトギト・コテコテの店ばかりになった反動かもしれずなくて、わが家の親たちは「昔ながらの」と書かれているだけで安心するらしい。極端に時代に乗りすぎる東京における、健全な揺り返し現象である。

地方都市というのは、東京と比べれば町自体がまだまだ昔ながらなのであり、住んでいる人も多分に昔ながらなので、多少ハイカラな商店主が都会を気取って昔ながらを売り物にしようとしても、観光客ならいざ知らず、地元民には通用しがたいかもしれない。

消化器の病気になった母は、脂っこいものが食べられず、食べる量も極めて少量なので、昼食は蕎麦屋でざる蕎麦、ラーメン屋で冷やし中華、がお気に入りである。食べる速度が遅いので、温かい麺類だと麺が伸びて量が増え、丼が底なし沼に見えて、それだけで食欲減退するらしい。

脂がギトギトと浮いている今風の冷やし中華ではなく、さっぱりした冷やし中華が食べたいという母の要望に応え、美濃輪町の魚屋に車を置かせて貰って、次郎長通り『丸勝中華食堂』の暖簾をくぐる。三保の突端では、気の早い子どもたちが裸で海に入っている熱暑の清水である。

僕はこの店がとても好きで、あれもこれも昔ながらだなぁと思い、前を通りかかるたびに入ってみたい衝動を抑えがたい。目を皿のようにして店内に張られた品書きに目を通し、初めて頼むメニューごとに、皿や丼の中に新たな昔ながらを発見して楽しいのである。

東京の昔ながらの中華そばもそろそろ画一化してきて、いささか倦んできた部分もあるのだけれど、この店の供する料理には細部に必ず小さな昔ながらが残っていて、それは毎回中華鍋に新しい材料を入れて作り直しても、必ずどこかに潜んでしまう作り手の手業(てわざ)の中にある“昔ながら”なのかもしれない。

冷やし中華(丸勝中華食堂での正式名は冷やしラーメン)の皿が目の前に置かれ、真ん中にのせられた缶詰のミカンに、母と二人、思わず歓声を上げる。

「そうだった、そうだった、清水で冷やし中華を食べると、よく缶詰のミカンがのってたっけね」

夏になると、祖母が作る素麺や冷や麦にも必ず缶詰のミカンが添えられていたし、魚屋の友人に寄れば、清水の学校給食では春雨サラダにも缶詰のミカンが入っていたという。静岡県清水は缶詰ミカン生誕の地であり、重要な地場産品だったのである。

かつては、真夏に蜜柑を食べるなどということが夢のような時代もあり、それは、どうしても真夏に蜜柑が食べたい人のために、JR 東海道本線ホームの売店で、ちょっと苦くてお世辞にも美味しいとは思えない冷凍ミカンが売られていた時代だった。

祖母はミカンの缶詰を錆びた缶切りで開け、小さな茶さじで掬っては、夏の日の料理に添えていた。たったひとつの缶詰を家族全員の料理に大切に使い、僕は最後に残ったシロップが貰えるのを楽しみにしていたものだった。

「ああ、懐かしい」

とミカンを箸でつまんで口に入れると、美濃輪稲荷神社から沸き上がる蝉の声が聞こえるような気がして、一足早くやってきた昔ながらの夏を思い出す。それは真夏にミカンの酸っぱさを味わうことが、目眩のするような倒錯感に満ちていた時代の、小さな夏の風物詩だったのである。

店内に張られた子どもの絵に、もう小学校に上がられたこの店のお孫さんのことを思い出し、食べ終わる頃にお冷やと別に供される冷たいお茶をいただく昼下がり。ここには東京の“昔ながら”を売り物にした店にはない、もっともっと微妙で芳醇な昔ながらが実用的な喜びとして息づいている。

そして 懐かしい清水の夏が今もまだここにある。

写真小:三保にて。

写真大上:缶詰のミカンの手前にあるのは湯通ししたキャベツであり、昔はこういう具も冷やし中華にあったと母は言う。

写真大下:『丸勝中華食堂』店頭で、かつてもう一軒あった丸勝について若主人に尋ねる母。

◉

【カレースタンド印度】

【カレースタンド印度】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 6 月 28 日の日記再掲)

【入江暮色】

【入江暮色】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 6 月 27 日の日記再掲)

月一度、母の生き甲斐、母のガス抜き、息子の息抜きを兼ねての清水帰省をした。

世界は絵本のようなものだ。あの列車に乗り、あの時刻、あの場所に立てば必ず見られる光景があり、そのページをめくろうとする気持ちさえあれば、何度でも見られるのだと母を励ます。

本同様に世界もまた読み手にとって恣意的な時間の楽しみ方として、求めさえすれば、常に新しいページが用意される仕掛けになっている。

土曜日の黄昏時、魚屋の若旦那を無理矢理誘い出して、旧東海道稚児橋たもと『楠楼』の窓際の席に腰をおろし、母と三人で一杯飲む。

潮が満ち、巴川の水が上流へ蕩々と逆流し、闇に光る水面にボラが跳ね、やがて干潮に転じて川の流れが下流に向かうのを眺めながらの会話は、今までの絵本にない、また新しい1ページである。

母を自宅に帰し、清水浜田町『かしの木亭』で美味しい餃子と地魚をつまみに、友と二人でさらにグラスを重ねると、若主人夫婦から、

「朝の早い魚屋さんを、あんま遅くまでひっぱりまわいちゃだぁめじゃーん」

などと清水弁で注意されるのもまた楽しく、夜も更けたので通りかかったタクシーを止めて友を見送る。

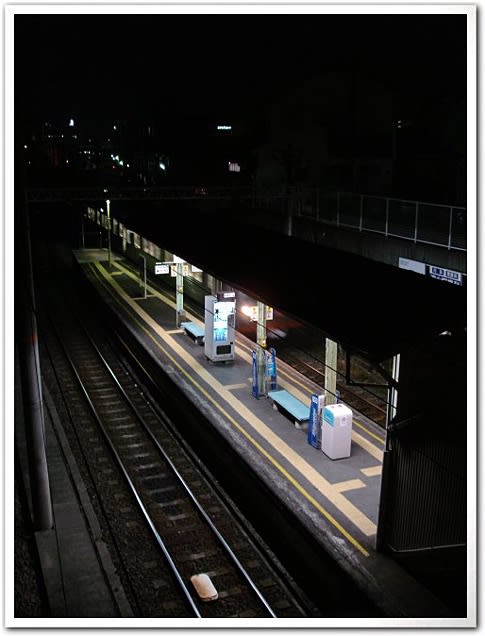

ふらふらと夜風に吹かれて、静岡鉄道入江岡跨線橋上に立ち、新清水駅を出発した新静岡駅行きの電車が浜田踏み切りを通過し、ゆっくりと、しかし定刻どおり人影のないホームに入るのを眺めながら、今日という日の絵本を閉じる。

写真上:6 月 26 日土曜日の稚児橋夕景。龍爪山が綺麗に見える。

写真小:友が乗り込んだ『うど交通(巴交通と合併したらしい)』のタクシー。

写真下:入江岡駅夜景。

◉

【清水銀座池田屋カバン店】

【清水銀座池田屋カバン店】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 6 月 2 日の日記再掲)

清水帰省中、清水銀座商店街を歩いていたら、5 月 31 日が自分の世話をしてくれている息子の嫁の誕生日であることを思い出した母が、何か清水らしいプレゼントを買いたいというので、池田屋カバン店に行ってみた。

東京銀座のど真ん中にも店のあるこの店がひょっとして清水銀座にルーツを持つのではと思っていたので確かめてみたかったのである。

清水銀座を歩く時、池田屋カバン店で甲州印伝(羊や鹿の鞣(なめし)革に漆で模様を現した染め革。また,その革で作った袋物。江戸中期以降,甲府で山羊革や牛革を使って作られる……三省堂新辞林より)を見るのが好きで、清水を訪れた友人を連れて行くと充実した品揃えに驚かれることが多く、ちょっとだけ鼻が高い。

「静岡の呉服町商店街にもお店があるけど、どっちが本店なの?(清水が本店だと言え!)」

と聞いてみたら、

「本店・支店の区別はしておりませんが、清水は創業者がお店を開いてから50年、静岡は20年の歴史がございます」

ということで池田屋は清水銀座が創業( 1950 年)の地であったことを確認して嬉しくなる。

写真上:黄昏の清水銀座

写真下:黄昏の東京銀座

写真小1:大正橋へ向かう道の角にある池田屋清水店

写真小2:嬉しくて仕事帰りに行ってみた池田屋銀座店

◉

【月見町の萩田そば店】

【月見町の萩田そば店】

(『電脳六義園通信所』アーカイブに加筆訂正した 2004 年 6 月 1 日の日記再掲)

昨日の日記の続きである。

「近ければ毎日でも通いたい蕎麦屋がふたーつあるだけーが……」

というご主人の話しを聞きながら横目で観察。美人の奥さんが汗だくになって奥の厨房から戻ると、カウンターの内側、まな板の端に揚げたてのギンダベラがバットに入れて置かれている。カウンタの上に並んだら注文しようと思うのだが並ぶ気配がない。

常連が、

「やいやい、凄い汗じゃん」

と聞くと、奥さんはムッとした表情でバットを取り上げ、ひとつずつつまんでカウンタに並んだ客に1枚ずつ振る舞ってくれた。サクッと揚がったギンダベラの唐揚げはカウンターの椅子から飛び上がるほどに美味しい。

「これを揚げてたから。豆アジと間違って買ってきたんだってさ」

苦々しげに言う奥さんに、ご主人も表情を変えて否定もしないので本当なのかもしれない。豆アジ(ジンタアジ=ズンダアジ)とギンダベラ(ヒイラギ=ジンダベラ=豆ベラ)を間違えた「豆ちがい」なのだけれど、清水っ子なら、

「やいやいアジとギンダベラを間違える衆んいるだか(爆)」

と笑われるようなプロにあるまじき失敗なのである。

のんびりとした地域社会の中でのんびりと呆けていくというのは、昔ならどこにでもあった地域住民の権利であり、保障も含めた“社会”基盤整備の名の元に失われていったたものだと思う。もし「ぼんやり」が始まったのなら「良いぼんやり」であり、生き仏に近づいているということであって、おかげで客もギンダベラの唐揚げなどという大ご馳走をただで食べられるわけで、めでたいとは言いづらいけれど、まことに有り難いことである。

「近ければ毎日でも通いたい蕎麦屋がふたーつあるだけーが……」

の話に戻ると、一つめの店は元々遠かったのが、新築移転してもっと遠くなったのだそうで、遠い新しい店には行っていないと言う。「いま次郎長破れたり!」であり、その店は僕も母も好きで、古い店の頃はよく通ったのだが、新しい店は美味い不味いではなく、味とメニューが違う。その理由が知りたくてお店で確認したら、新しい店と古い店は親戚だが違う経営者が名前を譲り受けて新たに始めた店なのである。よってご主人が毎日でも通いたいと思ったひとつめの蕎麦屋は厳密には現存しない。

ふたつ目の店は

「石原さんには、ちーっと味ん塩辛いかもしれないけーが……」

と教えてくれた店なのだけれど、確かに毎日通うには遠い。

僕が高校三年生の秋に亡くなった祖父は、客に蕎麦を勧める時、

「蕎麦はうちの敷居を一歩跨いで外に出た途端に腹が減る。荷物にはならないんて、よばれてけ(馳走になれ)」

と口癖のように言っていた。蕎麦は自転車や徒歩で遠距離を移動して食べるものではない。

「お父さんがお薦めの蕎麦屋というのは「究極の」とかいうバカな蕎麦じゃなくて、当座の労働食、年寄りから子どもまでわいわい食べる、近所にあったら嬉しい大衆の蕎麦屋なんでしょう?」

と聞くと「いま次郎長」は歯を剥き出して喜び、是非行ってみろという。モータリゼーションの時代だからこそ味わえる、ちょっと遠くの美味い蕎麦である。

テーブル席、座敷席以外、広い土間の真ん中に大きな正方形のテーブルがあって 16 人くらいで囲める大衆の食卓になっている。蕎麦を待つ間、客に読ませる新聞雑誌のかわりに、小さな紙片が真ん中に積まれていて、何だろうと手に取ると新聞の切り抜きである。小嶋市長の要領を得ない談話もあれば、国際政治、経済、医療、生活、文化まで(スポーツと芸能は見当たらなかった)、これは面白い、読んで貰いたいと思う記事を切り抜いているのである。

「やいやい、とーさん(かーさんでもいいけど)まめったいなぁ…(几帳面によくやるねぇ)」

と溜息の出るような奇抜な接待法であり、これならひとつの新聞を 16 人で読むことだって可能になる。見事に「ああ清水っ!」であり、こういう「ああ清水っ!」が誇らしい。

肝心の蕎麦だけれど、更級系の白くて細い手打ち蕎麦が美味しい。母は相変わらずオーソドックスな蕎麦(「お母さんはざるでいい」と言い「『でいい』はやめてね」と僕に叱られるので、たいがい「とろろ」か「おろし」を注文する)を頼むので、僕は『カレーせいろ』を食べてみた。

母は病気になる以前は、蕎麦屋に行けば必ずカレー南蛮の蕎麦を注文する人だったのだけれど、最近は食べるスピードと食べられる量が減少し、熱いカレー南蛮をゆっくり食べるので蕎麦がのび、食べても食べても減らない分、どんどん食欲が減退するのである。東京で屈指のカレー南蛮を出す店(盛りも多いので高評価)と僕が思っている店に連れて行ったら、

「こりゃあ底なし沼だ!」

と途中棄権していた。

で、この店のなら食べられる!というわけで僕の『カレーせいろ』(温かいカレー汁をつけて食べる)は母に奪われ、予想通り母の頼んだオーソドックスなせいろを僕が食べることになったが、つけ汁が甘くなくて、あまじょっぱさでうまみが覆い隠されることもなく、真正直な鰹だしの味がし、素性の良い手打ち蕎麦によく合って美味しい。母は、

「お~~いしい~~」

と唸って空いた器に合掌していたが、子ども連れがどやどやと入ってきて、子どもたちが

「ちゅるちゅる食べる~」

「あたしもちゅるちゅる~~っ!」

「はいはい、わかったわかった、ちゅるちゅる食べようね~」

と大衆のムードが横溢する。これはよい店である。こういう店の近所に住んで大衆な暮らしをするのは幸せのひとつである。

写真小1:蕎麦を打つ作業場。

写真小2:後方にあるのが「まめったい」クリッピングサービス。

写真上:一口食べたところで母に奪われた『カレーせいろ』。

写真下:真新しい店舗なのだが元は古い店なのだと思う。というのはそば湯を入れてきた器がベークライトではなく木製漆塗りに「はぎた」と名入れしたものであり、相当に使い込まれていたのである。

◉