昨日は雨模様でゆっくり散歩できなく、モジャ君は雨天の散歩は嫌う傾向があり若干欲求不満気味でもある様でもあった。

本日は少し早朝から遠吠えするにで早目の散歩をせがむ、早速少し早めに散歩に出かけ、今日のコースは何時もより少し遠くの公園を廻る、雨上がりの為か朝靄が見える。モジャ君は気分爽快である。三箇所の公園を巡った。

朝靄の感じが写真に収まった様である・・・。

帰宅後はモジュ君はシャワーを浴びさて落ち着かせ、本日は楽しみな今年開花した最後の蔓薔薇の花を冷蔵庫に保管した、蔓薔薇の花のお風呂に入っています、来年もこの時期の楽しみでもあり、何故かリラックス出来る入浴後の僅かなバラの花の匂いが実に心地良い。

最近の話題は腐り切った政治と金の話、それとドジャーズ大谷の報道問題、日テレ、フジテレビの大失態である、いずれも日本の民度の問題でもあり、国民より政治を司る立場の者、マスコミを報道する側の者達の事については間違いなく大問題である・・・?誠に呆れ返る始末である。

兎に角日本の歴史を見渡す限り。どの時代も其々品位のある民度は日本の伝統でもあった、例えば赤穂浪士事件も討ち入り後49日間の文献も今に伝わる、5代将軍の吉良VS浅野の喧嘩両成敗を赤穂浪士が刃傷沙汰を起こした、無事本懐を遂げるが、細川家家臣「堀内伝右衛門覚え書」赤穂浪士の接待役だった堀内伝右衛門が大石ら十七人を泉岳寺で受け取り、元禄十六年(1703年)二月四日の切腹までの間、義士からの聞き書きや義士からの書簡・詩歌を書き寄せた貴重なものです。大石が最後に語った言葉に浅野家の上層部は今回の事件には加わらず所謂下級武士達だけで起こした事件は残念であるとと述べている。

また先の戦争後の東京裁判でも石原莞爾は喧嘩両成敗を主張した、裁判証言にも見事な答えを語っている、問いの戦争犯罪者は誰と問われ「トルーマン」だと答えている、見事に美味しき日本を伝えた思う。

現在の政治屋は良し悪しに付け事実を次の世代に残し、次は最善の方法で相決する方法を今の政府筋は捨てようといている事が問題である。その事実を間違った報道をするNHKを始めとするマスコミ側は大いに反省すべしで報道の事実を報する立場を取るべきでもある。

政治屋、報道屋とも私腹を肥やす事ばかりしないで、この際改めて頂きたい。筆者も75歳を過ぎ殆ど自分の人生は終わりに近づいているが、海外の方に日本人の民度について言われると実に恥ずかしい思いをする状態である。

日本の或程度知名度のある家は、それなりに格式もあり常識も弁え人々の安定を目指す心得は必ず守り、自然災害等にも皆と一緒に耐え忍んだ事が常識であった。その様な或程度高い民度を持つ政治屋、報道屋は消えた様である。ある事柄を読むと日本人らしい日本人は明治初期で終わったとも言われる、何故か武士が終了した時期と一致する。今世間は政治と金の問題で与野党意見交換しているが所詮同じ穴の狢、本来の改革は無理であろう、国民が今の政治屋を拒否出来るかが問題で間違った組織票も無効にして厳正な日本らしいお捌きが必至でもある。

暗いお話はここまでとし早速音楽のお話に・・・

ここでは何度も取り上げているゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(Georg Friedrich Händel )は、ドイツ出身の作曲家、オルガニスト。イタリアで成功した後にイギリスで長年活躍し、イギリスに帰化した。後期バロック音楽の著名な作曲家の一人で、特にイタリア語のオペラ・セリアや英語のオラトリオの作曲で知られ、自ら公演事業にも携わった。オラトリオ『メサイア』は現在でも特に人気が高いが、筆者の好きな六つのヴァイオリン・ソナタについて考察しました。

ヘンデルは鍵盤楽器の名手としてよく知られていますが、若い頃はヴァイオリニストとしても訓練を受けており、エッセイストのドナルド・バロウズは、ヴァイオリンとハープシコードのためのヘンデルの作品について「派手な技巧によって注目を集めるのではなく、ヴァイオリニストが鍵盤奏者と音楽的な会話を交わす、流れるようで心地よい室内楽である」と述べています。

当時は筆者のオーディオ機器も徐々にボーナス等を注ぎ込み装置も交換し1972年頃から徐々にプレイヤーはTechnics SL-110、アームはFR、カートリッジに Ortofon SPUGE、プリアンプはTechnics 30A、パワーアンプは LUXMAN MQ60、テープデッキはTEAC A-7400、スピーカーは当時欲しかったTANNOY社が火災で購入できず、代わりに英国のFERROGRAPH S1と言う組み合わせで聴いていたが弦楽器の鳴り方はまず先ずではあったが、全体的は若干細身の音がした、一瞬聴くと実に塩梅は良いが、但し長く聴くと疲れる様にも感じた。今考えると当時のシステムは何かバランスの悪さがあった様にも思う、当時仕事が忙しすぎ勿論土日も返上し徐々にレコード音楽を聴くとが出来なくなりオーディオ機材は埃をかぶる状態にもなった。

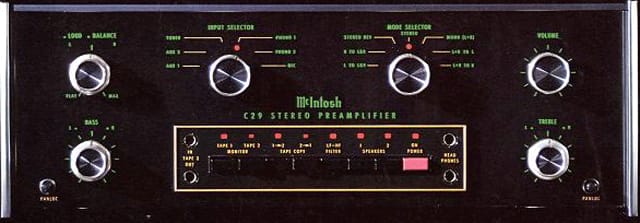

その後プリアンプはMcIntosh C29パワーアンプは東芝の最後の真空管(予備も含め)を使用し東芝の音響技術者にモノーラルアンプ(ダブルプッシュプル)を制作して頂き使用していましたが、多分C29との相性は合わず欧州のアンプも考えたが資金不足が伴いそれと度重なる引越しでほとんどの機材は処分し、最後はミニコンポで十分とも思って軽音楽程度で紛らわしていた考えればオーディオ歴はトータルすれば思ったより決して長くは無い様に思う。

老後になり好きな音楽鑑賞を再開しTANNOYⅢLZにユニットに in GOODMAN AXIOM80Cabinetを入手し、現在三極管で鳴らしていますが、国産品のzaika5300を入手しこれが実に良いマッチング効果があり弦の音が実に良く鳴るのだ、当時の雑誌においても輝かしい感想を見る事が確認でき、実際視聴すると実に瑞々しい再現が行われた事におごろきました。

TANNOYⅢLZ in GOODMAN AXIOM80Cabinetを或程度現状ににする前はなんちゃってLS3/5aを改造しある程度良きバランスで鳴る様にまだはなったが、現行のGOODMAN AXIOM80の箱と比べ自然に感じる低音は納得ができず、TANNOのシステムを愛聴しています。以前にも紹介したMartin Neuのオルガンの低音も自然い聞こえる音には10吋のユニットの良さを改める次第です。

退職して以降以前から使用していた機器を直し補修しながら余生を楽しんでいるのが現状である、オーディオ愛好家というより何方かと言えば音楽愛好家と言う立場を取っている。勿論昔好きだったジャズも聴くがバロック音楽と言うよりJ.S.バッハの音楽が断然多く最近特にカンタータを聴くことが増えているのが現状でもある。

ではヘンデルのヴァイオリン・ソナタについて述べてみよう。確定されたヴァイオリン・ソナタの目録がないというのが現状である。研究者によって多種な見解がみられるのである。未だにヘンデルのヴァイオリン・ソナタの全貌が見えていないというのが現状ではあるが、現時点では9曲とされている。これには偽作の疑いがる4曲も含まれている。

バッハの「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタBWV1014~1019」(全6曲)は、通奏低音(バス部)と和音記号のみ付けてよしとされていた当時の慣習とは異なって、完全にすべての音が書かれている。バッハが演奏者の即興性には満足しなかったと思われる。それとは違ってヘンデルの「ヴァイオリン・ソナタ」には、ヴァイオリン部以外は通奏低音(バス部)と和音記号のみしか書かれていない。現在、それらを補ったいわば編曲校訂版楽譜が出まわっているが、問題を残す版(かっては時代錯誤な版もあった! ex.ピアノ伴奏にオクターヴ音を多用)もあることを知らなければならない。それを前提に話を進める。

「ヴァイオリン・ソナタ ト長調」 358

「ヴァイオリン・ソナタ 二短調」 359a

「ヴァイオリン・ソナタ イ長調 第1番」 361 Op.1-3

「ヴァイオリン・ソナタ ト短調」 364a

「ヴァイオリン・ソナタ ト短調 第2番」 368 Op.1-10

「ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 第3番」 370 Op.1-12

「ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 第4番」 371 Op.1-13

「ヴァイオリン・ソナタ イ長調 第5番」 372 Op.1-14

「ヴァイオリン・ソナタ ホ長調 第6番」 373 Op.1-15

ヘンデルのヴァイオリンソナタは、いわゆる「作品1」にぞくする、作品1-3、1-10、1-12、1-13、1-14、1-15を合わせた6曲とされてきたのですが、他にも自筆譜がみつかったりした曲がいくつかありますので、最近の演奏家がヘンデルのヴァイオリンソナタをまとめて取り上げるときには、それらの曲も演奏されるのが普通だそうです。

そもそもヘンデルの「12のソロ 作品1」は1730年ごろアムステルダムのRodger版として出たのが最初ですが、これはロンドンのWalshがヘンデルにもRodgerにも無断で出した、一種の海賊版だったとのことです。次いで数年のちに、そのうち2曲のヴァイオリンソナタを別の2曲のヴァイオリンソナタに差し替えてWalsh版が出版されました。さらに旧

ヘンデル全集(クリサンダー版)では、両版をあわせた計14曲に、新たに1曲のヴァイオリンソナタ(ニ長調・作品1-13)を加え、15曲から成る「作品1」を構成したのです。

よく比べられるバッハ&ヘンデルの音楽、確かにバッハはクリスタル的でヘンデルの曲は何故が温もりがあり土器の様でもあります、ヴァイオリン・ソナとはずいぶんややこしい成立経緯ですが、これは元はと言えばWalshが「合計12曲」という体裁にこだわったために無理して曲をかき集めたのが原因だとされています。

作品について

ヘンデルのヴァイオリン・ソナタは,「作品1」と呼ばれる独奏楽器(トラヴェルソ,リコーダ,オーボエ,ヴァイオリン)と通奏低音のためのソロ・ソナタ集のうちのヴァイオリンの曲を指すのが一般的ですが, 少々ややこしいので,楽譜の出版に沿って簡単に整理します。

ロジェ版(1730年頃)

1730年頃,アムステルダムのロジェ(Roger)という出版社が,「G.F.ヘンデルによって作曲された通奏低音付きの,トラヴェルソ,ヴァイオリン,あるいはオーボエのためのソナタ」という, 12曲からなる曲集を発売しています。 最近の研究によると,この曲集は,ロンドンのウォルシュ(Walsh)という出版社がロジェの名を借りて出版していたことがわかっているそうです。 現在の作品番号で言うと,作品1-3,14,15,がヴァイオリン・ソナタとして含まれていました。 ただし,このうち14と15については,大英図書館で所蔵されている「ロジェ版」の一つに,当時の筆跡で「注意,これはヘンデル氏のものではない」と書かれているそうで, 本当にヘンデルの作曲かどうか,信憑性が疑われているということです。

ウォルシュ版(1732年頃)

1732年頃,改訂版として前述のウォルシュが「ヘンデル氏によって作曲された,ハープシコードあるいはバス・ヴァイオリンのための通奏低音を伴う,ドイツ・フルート,ヴァイオリン,あるいはオーボエのためのソロ。注意,この版は以前のものより正しい」 と称して,12曲からなる曲集を発売しています。 前述の14と15を現在の作品番号の10と12に差し替えているということです。 ただし,この10と12についても,大英図書館に所蔵されている「ウォルシュ版」の一つに,当時の筆跡で「ヘンデル氏のソロではない」と書かれているそうで, これも信憑性がないとのことです。 なお,「作品1」とは,ウォルシュが1734年以降の新聞広告で用いた番号で,これが定着したとのことです。

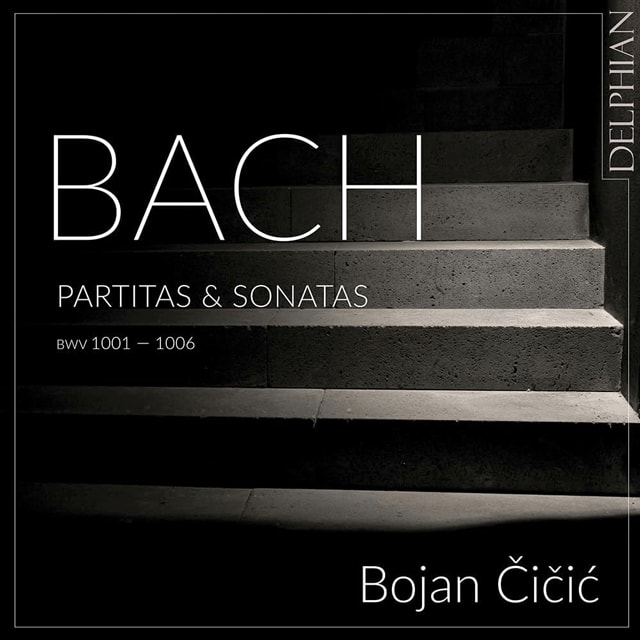

今回登場のクロアチアの異才ボヤン・チチッチ!スティーヴン・ディヴァインの伴奏で贈る、ヘンデルのヴァイオリン・ソナタ全集!

解説によりますと「新世代のバロック・ヴァイオリニストの旗手のひとり、ボヤン・チチッチ。バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータの記念碑的な録音で新たに注目呼び、英グラモフォン誌「Critics' Choice 2023」、英Presto Recordings of the Year「Finalist」 2023」等に選ばれたチチッチが、今度はヘンデルのヴァイオリン・ソナタ全曲に挑戦します。

ヘンデルは鍵盤楽器の名手としてよく聞かれますが、若い頃はヴァイオリニストとしても訓練を受けており、エッセイストのドナルド・バロウに固定ヴァイオリンとチェンバロのためのヘンデルの作品について「派手な技巧によって国際的なものではなく、ヴァイオリニストが鍵盤奏者と音楽的な会話を交わす、流れるようで心地よい室内楽である」のいずれか。伴奏は、これまでイリュリア・コンソートのメンバーとしても共演してきた。」と語っているそうです。

伴奏は、これまでイリュリア・コンソートのメンバーとしても共演してきたイギリスの名手スティーヴン・ディヴァイン。彼は1756年ロンドン製の壮麗なカークマン・ハープシコードを少年時代から知っており、「ヘンデルのソナタをこの楽器で録音できたことは栄光であり喜びである」と語っています。

この曲はヴァイオリンのバロック・ソナタ集でのヘンデル・ヴァイオリン・ソナタはアルフレード・カンポリ(ヴァイオリン)ジョージ・マルコム((ピアノ)は好演奏と思っていたが流石1948年頃の録音でやはり今聴くも演奏は良いが、音質が古く、色々演奏者を探してみたがイマイチピンと来ない。

昔から筆者は此の曲が好きで当時アルヒィフーフレコードより発売してたレコードは未だ大切に保管する、当時「アルヒーフ・プロダクション」は、ドイツ・グラモフォン社内に1947年に創立された音楽史専門のレコード・レーベルです。(最初のリリースは1948年、ヴァルヒャのバッハでした。) 「世界初」の古楽レーベルとして古楽振興のために発足し、当初はバッハ作品の全曲録音を目標としてスタートしましたが、その後、グレゴリオ聖歌からウィーン古典派までその領域を拡げたと言われる。

当時ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタはA.グリュミオー(vn)R.ヴェイロン・ラクロワ(cemb)を聴くが何故か筆者には流行歌のように聴こえピンと来ない。

その後E.メルクス(vn)E.ミュラー(cemb/org)A.ヴェンツィンガー(vc)K.シャイト(lute)を紹介され早速聴くと重厚な演奏に驚いた、E.メルクスは自身もバロック・ヴァイオリンの奏法を研究して、バロック・古典派の作品を当時の奏法で演奏しようと試みている。またA.ヴェンツィンガーのビオラ・ダ・ガンバの低域も重厚さを増している様でした。

退職して以降以前から使用していた機器を直し補修しながら余生を楽しんでいるのが現状である、オーディオ愛好家というより何方かと言えば音楽愛好家と言う立場を取っている。勿論昔好きだったジャズも聴くがバロック音楽と言うよりJ.S.バッハの断然多い最近は特にカンタータを聴くことが増えているのが現状である。

今回登場のクロアチアの異才ボヤン・チチッチ!スティーヴン・ディヴァインの伴奏で贈る、ヘンデルのヴァイオリン・ソナタ全集!

解説によりますと「新世代のバロック・ヴァイオリニストの旗手のひとり、ボヤン・チチッチ。バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータの記念碑的な録音で新たに注目呼び、英グラモフォン誌「Critics' Choice 2023」、英Presto Recordings of the Year「Finalist」 2023」等に選ばれたチチッチが、今度はヘンデルのヴァイオリン・ソナタ全曲に挑戦します。

ヘンデルは鍵盤楽器の名手としてよく聞かれますが、若い頃はヴァイオリニストとしても訓練を受けており、エッセイストのドナルド・バロウに固定ヴァイオリンとチェンバロのためのヘンデルの作品について「派手な技巧によって国際的なものではなく、ヴァイオリニストが鍵盤奏者と音楽的な会話を交わす、流れるようで心地よい室内楽である」のいずれか。伴奏は、これまでイリュリア・コンソートのメンバーとしても共演してきた。」と語っているそうです。

早速ボヤン・チチッチの演奏を耳にすると、昔聴いたアルヒィーフ盤のE.メルクス(vn)演奏を聴いた時の衝撃を思い出した、ヴァイオリンの旋律が如何にも道に行ってる実に新鮮あ編曲である、イタリア調って言うか自由奔放な調べでもある。

勿論楽器はヴァロック・ヴァイオリン(ジョヴァンニ・グランチーノ1703年製)である之は聴きしに勝る演奏でもある、確かに最初に聴いたE.メルクス(vn)のアルフィーフ盤を聞いた時に似た感動を覚えた。また特に大好きなHWV 371が鳴り出す作品としても筆者好みである。

ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ全集

1.ソナタ ニ長調 Op.1-13, HWV 371

2.アレグロ ト長調 HWV 407

3.ソナタ ト長調 HWV 358

4.ソナタ ニ短調 Op.1-1, HWV 359a

5.ソナタ ト短調 Op.1-6, HWV 364a

6.アレグロ ハ短調 HWV 408

7.ソナタ イ長調 Op.1-14, HWV 372

8.ソナタ ホ長調 Op.1-15, HWV373

9.ソナティナ(オラトリオ《時と悟りの勝利》 HWV 46b より)

10.アンダンテ イ短調 HWV 412

11.ファンタジア イ長調 HWV 406

12.ソナタ イ長調 Op.1-3 HWV 361

【演奏】

ボヤン・チチッチ(バロック・ヴァイオリン/ジョヴァンニ・グランチーノ1703)

スティーヴン・ディヴァイン(ハープシコード/ジェイコブ・カークマン1756)

使用楽器:

バロック・ヴァイオリン:ジョヴァンニ・グランチーノ(ミラノ, 1703)

ハープシコード:ジェイコブ・カークマン(ロンドン, 1756)

【録音】

2023年3月13日-15日、セント・マーティンズ教会(イースト・ウッドヘイ、イギリス)

Bojan Cicic (ボヤン・チチッチ)。クロアチアの男性ヴァイオリニスト。1979年5月22日生まれ。

パリ国立高等音楽院でバロック・ヴァイオリンと古楽プログラムを学び、2004年に卒業した。2005年から2007年まで、ロンドンのギルドホール音楽演劇学校でバロック・ヴァイオリンの勉強を続けた。16世紀後半からメンデルスゾーンやベートーヴェンのロマン派ヴァイオリン協奏曲まで幅広いレパートリーを得意としている。古楽アカデミーとアンサンブル・フロリレギウムのリーダーであり、18世紀オーケストラ、コンチェルト・コペンハーゲン、啓蒙の時代のオーケストラなどのオーケストラのリーダーとして頻繁に招待されている。

ヘンデルは鍵盤楽器の名手としてよく知られていますが、若い頃はヴァイオリニストとしても訓練を受けており、エッセイストのドナルド・バロウズは、ヴァイオリンとハープシコードのためのヘンデルの作品について「派手な技巧によって注目を集めるのではなく、ヴァイオリニストが鍵盤奏者と音楽的な会話を交わす、流れるようで心地よい室内楽である」と述べています。

伴奏は、これまでイリュリア・コンソートのメンバーとしても共演してきたイギリスの名手スティーヴン・ディヴァイン。彼は1756年ロンドン製の壮麗なカークマン・ハープシコードを少年時代から知っており、「ヘンデルのソナタをこの楽器で録音できたことは栄光であり喜びである」と語っています。

新世代のバロック・ヴァイオリニストの旗手の1人、ボヤン・チチッチ。これまで様々な知られざるバロック作品を録音してきたチチッチですが、ギタリストのショーン・シベがスコットランドの15世紀の教会で録音したバッハを聴き此れも良い仕上がりだとは思いますが。

今回のヘンデル:ヴァイオリン・ソナタにブラボー!

国産品のzaika5300とあるブログに! 3極管真空管ですが、国産品でなくてzaikaが輸入真空管を選別してzaikaのラベルを貼ったのと思っていますが、国産の真空管ですか?

AI:Gemini の回答です。

ZAIKA 5300について、国産品かどうかについてですね。

結論から言うと、ZAIKA 5300は国産品ではありません。

ZAIKA 5300は、WE-300Bと同等性能を持つように選別された輸入真空管に、ZAIKAのラベルを貼って販売されたものです。

国産真空管との違いは以下の通りです。

製造元: ZAIKA 5300は、日本国内で製造されたものではありません。主に欧米製の真空管が使用されています。

音質: ZAIKA 5300は、WE-300Bに近い音質を目指して選別された真空管を使用しています。そのため、国産真空管とは異なる音質 characteristics を持つ場合があります。

価格: ZAIKA 5300は、希少価値の高い真空管を使用しているため、国産真空管よりも高価な場合があります。

AIですので、信頼性はわかりませんが正しいように思います。

実はこのzaika5300と言うチューブは疑問も多く

本当の真意はわかりませんが、

昔雑誌記事があり以前ブログでも紹介させていただきました。

https://blog.goo.ne.jp/yk1231yk/e/7998e64f8b674694bbdf6242555c26d7

確かにチューブの大きさは(6A3)のチューブと同等の大きさでもあり

少し不思議な3極管真空管ですが、

聴く限りに於いては、実に生々しい再現がされますので満足しています。

確かにAIがおっしゃる如しが真実なのかもしれませんネ!

この真空管で聴く限り好みの音がなっれいる事が良いと思いますが、

国産でもこの程度の3極管の製造可能と思いたいですね、

あくまで望みですが・・・・・?

Aiの活用も素晴らしい事で今後益々活躍するのでしょう。