今日は宗教に関する軽い記事を書くことにしています。欧米のキリスト教と日本のキリスト教はどのように違うかということを考えてみます。

同じ花でも植えた場所によって違ってしまいます。

日本の楚々とした花でも西洋に移植すると派手な色の洋花になります。

育つ場所の土壌と気候によって、花々は同じ種類のものでも変わるのです。樹木の場合は材質も変わります。それは自然なことです。自然現象として当然です。

明治維新以来、日本は西洋文化を輸入して来ました。しかし日本の文化的土壌はヨーロッパと違います。輸入した文化が日本に入ってくると大きく変化するのが当然です。

宗教も例外ではありません。

佛教の場合もミャンマー、タイ、カンボジア、ベトナムに伝わった仏教は出家を重視した戒律の厳しい上座仏教になり、中国、朝鮮、日本に伝わったものは在家でも成仏出来る柔軟な大乗仏教になりました。

同じようにキリスト教も日本に移植されると変化します。

日本古来の文化的土壌にあう部分は力強く育ち、合わない部分は衰えます。

人間の営みも自然現象の一部と考えれば当然です。

1549年にザビエルがカトリックを持ち込んで以来、数々の宣教師が日本の文化的土壌を重視し、現地順応主義をとりました。戦国時代末期に長く日本で活躍したヴァリアーノ神父は順応主義でした。

それでは日本のキリスト教はどのように変化したのでしょうか?

いろいろな変化がありますが、とりあえず次の2つだけを取り上げてみたいと思います。

(1)先祖崇拝を否定しない。

(2)仏教的文化土壌に根着くためにはキリスト教の排他性を弱める。

欧米のキリスト教では先祖崇拝がありません。故人の記念として墓はありますが「先祖代々の墓」は存在しません。先祖が子孫を守るとは信じていないのです。人を愛し、守ってくれるのは神様なのです。イエス様なのです。先祖にはそんのような力はありません。

上の二つの相違は私が1971年に洗礼を受けて以来、カトリックのミサへ出席し、説教を聞いた経験から得た体験的結論です。

長い間カトリックの神父様達の説教を聞きましたが先祖崇拝を否定したり、仏教を攻撃した説教は一度も聞いたためしが無いのです。

日本の数多くのキリスト教徒は「先祖代々の墓」を大切にしています。

キリスト教だけが良くて仏教は悪いとは思っていません。多くのキリスト教徒は仏教も良いと思っているのです。

さて、それでは日本の仏教的文化土壌とはどのようなものでしょうか?

多くの無宗教の日本人でも幼い頃から「孫悟空」の絵本を読み、そしてテレビのアニメを見て育ちます。そうして大人になって、その話は唐時代にインドに行って仏教の経典を持ち帰ってきた玄奘三蔵法師がモデルになっていることを知ります。

玄奘三蔵法師は粗末な衣服以外身につけないで言葉も不自由な異国を旅したのです。危害を加えられたことも無く、各地の王に大歓迎されたのです。

それは玄奘三蔵法師の人格が抜群に良かったからです。その上、玄奘三蔵法師の仏教に対する篤い信仰心が異国の人々へ感動を与えたからです。その玄奘三蔵法師の像は各地にあります。

日本の仏教文化的な土壌を説明するための実例は枚挙にいとまがありません。

その中からもう一つだけ書かせて下さい。

日本人は無宗教でも京都や奈良のお寺へ観光に行きます。修学旅行でも行きます。そして知らず知らずのうちに仏教の歴史や教えになじむのです。

日本人なら諸行無常という言葉を知っています。動物を意味もなく殺してはいけないと知っています。南無阿弥陀仏という言葉を知っています。色即是空という言葉を知っています。人生は修行だという言い方も知っています。

みんな、みんなお釈迦様の教えたことです。

仏教を信じない、無宗教の日本人もこのお釈迦様の教えの海の中に暮らしているのです。

そして信じない人々も困った時には、上に書いたお釈迦様の教えをフッと思い出すのです。

これこそが日本の仏教的文化土壌の実態なのです。

この土壌にキリスト教が根着くためには、その排他性を捨てなければなりません。自然なことです。

よく日本のインテリはお釈迦さまは神の啓示を受けなかったから仏教は宗教でない。ですから排斥しないのだと説明します。これはトンデモナイ間違いです。

誤解を恐れずに書けば、日本のクリスチャンは仏教も好きなのです。好きなものを排斥する筈がありません。

以上は欧米のキリスト教と日本のキリスト教の違いなのです。今日は下記の2つの違いだけを書きました。

(1)先祖崇拝を否定しない。

(2)仏教的文化土壌に根着くためにはキリスト教の排他性を弱める。

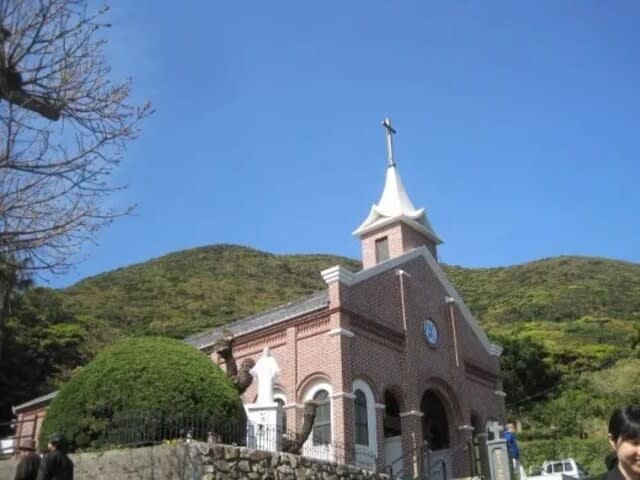

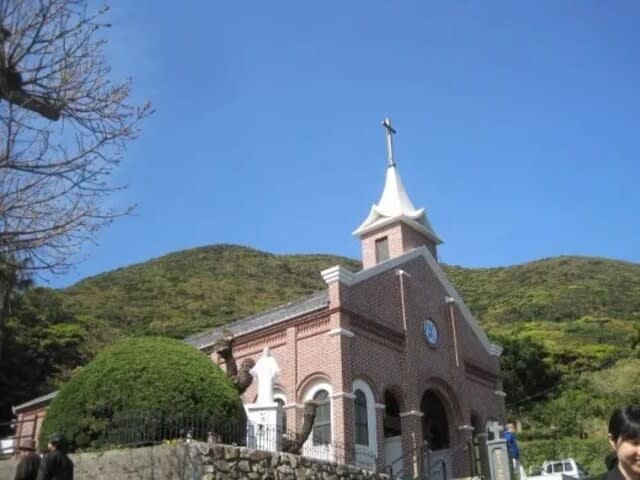

今日の挿し絵代わりの写真は遥かな五島列島で訪問した青砂ケ浦天主堂です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

写真は青砂ケ浦天主堂です。