佛教は玄奘三蔵法師が645年にインドから西安に持ってきました。そして日本へは最澄・伝教大師が805年、空海・弘法大師が806年に密教を日本に伝えました。比叡山に天台宗、高野山に真言宗の寺院をつくったのです。

そして驚いたことに玄奘三蔵法師の遺骨の一部が埼玉県の慈恩寺にあるのです。

今日はこれらの歴史に関する写真を示します。

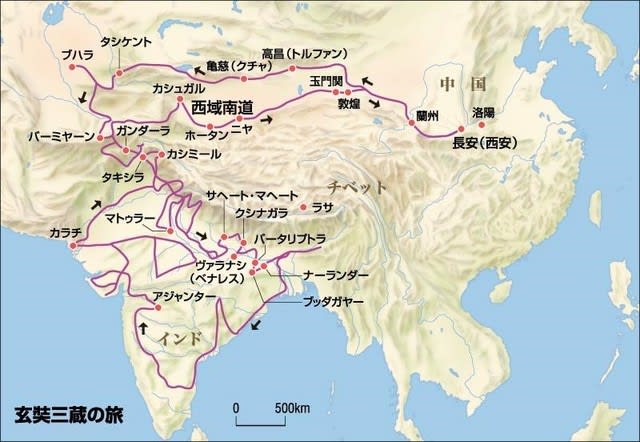

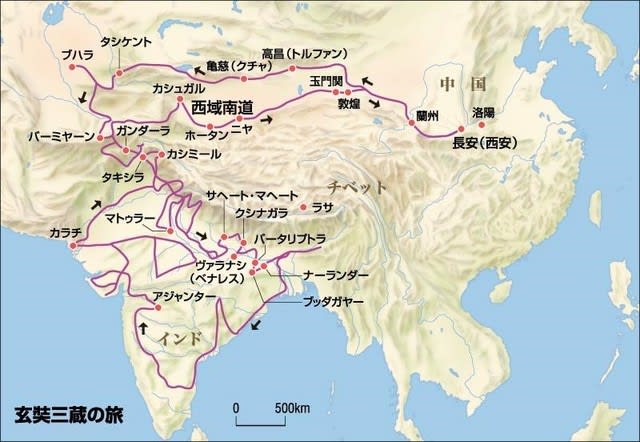

1番目の写真は玄奘三蔵法師の旅の道程を示した図面です。

(この図面の出典は、http://todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/12.html です。)

玄奘三蔵法師は唐時代にはるばるインドへ旅をして仏教の教えを持って帰って来たのです。

現在、中國、台湾、韓国、日本で読まれているお経のほとんど全ては彼がインドから持ち帰り、漢文に翻訳したものです。そして一部はインドのパーリ語の発音をそのまま漢字で表したものです。

私は玄奘三蔵法師こそ日本文化の産みの親と信じています。

彼は西暦602年に生まれ、664年に62歳で亡くなりました。

西暦629年に陸路でインドに向かい、巡礼や仏教の研究を行って、16年後の645年に経典657部や仏像などを持って帰還しました。以後、翻訳作業で従来伝承された仏教の誤りを正しながら、インドへの旅を地誌『大唐西域記』として著し、これが後に伝奇小説『西遊記』の基ともなったのです。

2番目の写真は大慈恩寺の境内にある大雅塔です。ここに玄奘三蔵法師の持ち帰った経典が保管されていました。

私は1981年に許可を貰ってこの大雅塔の最上階まで登ったことがあります。当時は文化大革命の後だったので大雅塔の土の階段が崩れていたことに心が痛みました。現在は綺麗に修復され立ち入り禁止になっていると聞きました。

3番目の写真は大慈恩寺の境内にある玄奘三蔵法師の記念堂です。

写真の出典は、http://www.e-asianmarket.com/xian/xiantemple01.html です。

4番目の写真は西安の青龍寺にある空海の記念碑です。青龍寺は隋の時代、582年に創建されました。空海は、ここで恵果和尚から密教の教義を学びました。写真の出典は、https://bluebird-story.com/qinglongsi/ です。

5番目の写真は埼玉県の慈恩寺にある玄奘三蔵法師の像と玄奘塔です。この塔の下に玄奘三蔵法師の遺骨の一部が祀ってあります。この写真は慈恩寺で私が撮りました。

この訪問記は、http://yamanasi-satoyama.blog.ocn.ne.jp の2009年9月14日の掲載記事、「日本の全仏教徒のために海を渡ってきた玄奘三蔵法師の遺骨にお参りして来ました」に書いてあります。

三蔵法師の遺骨の一部の頂骨が昭和17年に偶然に日本軍が南京を占領した時に発見されました。お骨の入っていた石棺に、「宋時代の天聖5年(1027年)に、演化大師が西安から南京へ持って来た」と刻んであったのです。その頂骨の一部が昭和19年に南京政府から日本へ寄贈されたのです。そして日本の仏教界の為に海を渡って来ました。

慈恩寺の第50世住職の大嶋見道師と第51世住職の大嶋見順師の2代の住職が心を配り慈恩寺から少し離れた場所に玄奘塔を建て、その根元に遺骨を奉安しました。

私は玄奘三蔵法師を尊敬しています。唐の長安を旅立ち、はるかインドまで行き、20年近くインドで仏教を極め、数多くの経典を背負ってって長安に帰りついたのです。そしてインドの言葉で書かれた経典を漢文へと翻訳したのです。

玄奘三蔵法師の遺骨は長安の東の郊外の白鹿原に捨てられました。釈迦の教えどうり捨てたのです。

その遺骨の一部が埼玉県にあるのです。

不思議です。インド、中国、日本と広い地域に流れた悠久の時を考えています。人間の想念は時空を越えるのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)