南部藩は岩手県中部と青森県東部から秋田県北東部にかけての地域を治めた藩でした。藩主が南部氏でした。盛岡藩とも呼ばれます。この地域には独特な文化があります。魅力ある地域です。

甲斐国にいた南部氏の始祖の南部光行が、平泉の奥州藤原氏征討の功で現在の青森県八戸市に来て現在の南部町 (青森県)に宿をとった のが始まりです。

慶長 5年(1600年)、関ヶ原の戦いで覇権を確立した徳川家康から南部藩は所領が安堵されました。10万石の大名として認められたのです。

明治維新では奥羽越列藩同盟への参加します。そして南部藩は新政府側へ屈服しました。南部藩は終わったのです。

なお遠野南部家は藩の新政府側につき、八戸藩は藩主・南部信順が薩摩藩主・島津重豪からの養子であり新政府側へついたのです。

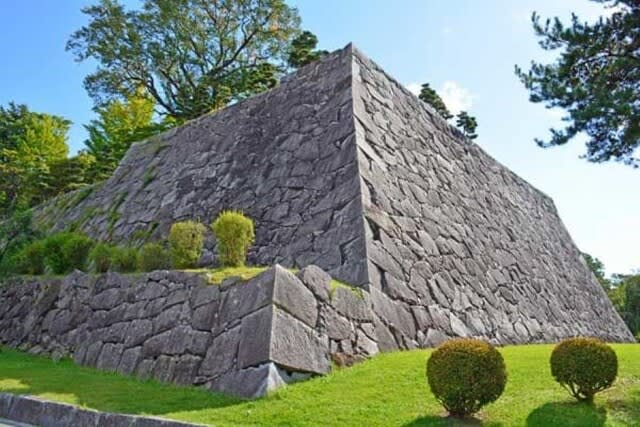

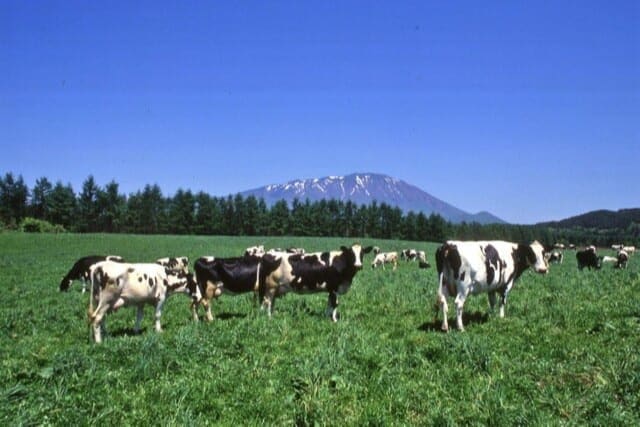

この地域の独特な文化や魅力を写真で示します。

1番目の写真は南部藩の盛岡城の石垣です。この城は不来方(こずかた)城とも呼ばれていました。

2番目の写真は盛岡校外にある小岩井牧場です。後ろは残雪の岩手山です。宮沢賢治は農場とその周辺の景観を愛好し、しばしば散策した。中でも1922年(大正11年)5月の散策は、詩集『春と修羅』に収録された長詩「小岩井農場」のもとになりました。この詩の中には当時の農場の様子が描写されています。

盛岡の光原社は『注文の多い料理店』を出版しました。宮沢賢治の生前に出版された唯一の童話集です。1924(大正13)年でした。光原社の創業者は及川四郎氏で宮沢賢治とは盛岡高等農林学校で先輩、後輩の間柄だったのです。

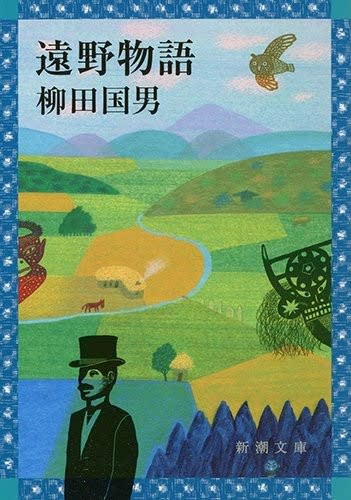

3番目の写真は柳田国男の遠野物語の表紙です。

『遠野物語』は柳田国男が明治43年(1910年)に発表した、岩手県遠野地方に伝わる逸話、伝承などを記した説話集です。

遠野地方の民話蒐集家であった佐々木喜善より語られた遠野地方に伝わる伝承を柳田が筆記・編纂する形で出版されました。

4番目の写真は遠野地方の曲がり家の農家です。遠野物語の座敷童はこんな農家に出ました。

5番目の写真は遠野物語のカッパ淵です。カッパが出そうな不気味な流れです。

石川 啄木をご紹介したいと思います。

石川 啄木(1886年(明治19年) - 1912年(明治45年))は岩手県出身の日本の歌人、詩人です。

旧制盛岡中学校中退後、『明星』に寄稿する浪漫主義詩人として頭角を現し、満19歳で最初の詩集を刊行しました。しかし貧しく代用教員や新聞記者として勤める傍ら小説家を志すも失敗します。東京で新聞の校正係となってから1910年に刊行した初の歌集が『一握の砂』です。新しい歌風を取り入れ歌人として有名になりました。そして結核により満26歳で亡くなります。

東海の 小島の磯の 白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる

石川啄木の歌集『一握の砂』よりです。

今日は岩手の南部藩の歴史と写真をご紹介いたしました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)