日本のカトリックにとって五島列島は巡礼地と私は思っています。

日本の全てのカトリック教会はローマ法王へ直属していますので「日本本山」というものはありません。

しかし私は長崎の大浦天主堂が「日本本山」だと思っています。フランシスコ教皇も長崎へ巡礼の旅をなさいました。

明治時代になって禁教が解けた以後に隠れキリシタン達が五島列島に美しい教会をたくさん作ったのです。

数年前、私は家内とともにこれらの美しい教会を巡る旅に行ったのです。それは隠れキリシタン達を偲ぶ巡礼の旅でした。

その美しい五島列島の風景写真をお送りしようと思います。

写真家の峰脇 英樹さんが撮った風景写真です。

彼は生れ故郷の五島列島の発展のために、「五島列島支援プロジェクト 」に献身的に貢献しています。

風景写真は彼の「 五島アルバム 」から5枚お借りしてここにお送りいたします。

なお https://gotoproject.jp/photographer/photo-minewaki/ にはもっと多数の写真が紹介してあります。他の写真もお楽しみ頂けたら嬉しく存じます。

ついでに五島列島支援プロジェクトについて簡単にご紹介しておきます。

五島列島支援プロジェクトでは五島列島の地域振興活動を行っております。農水産物の首都圏流通、文化的景観保全の観点からカトリック教会の保全などを中心に活動をしてます。

詳細は以下に掲載されています。

https://gotoproject.jp/about-goto-project/ と https://www.facebook.com/gotoproject/ です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

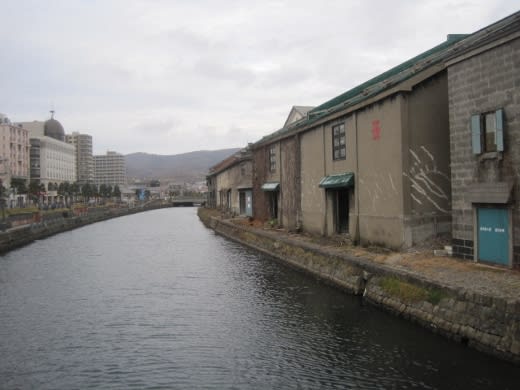

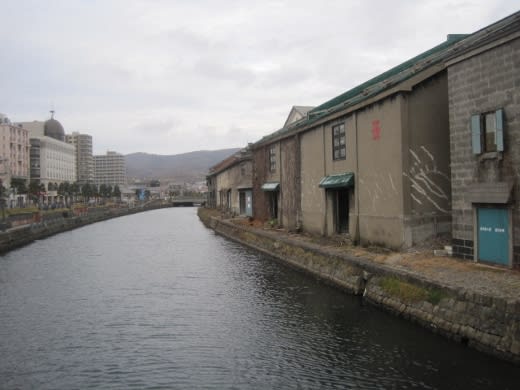

今日から北海道への旅の思い出を書きます。旧懐の情をかきたてる小樽や登別温泉、そして斬新なリゾートホテルのキロロとトマムへの旅です。13年前頃に行った旅でした。

小樽の街は観光客でにぎわっていました。大正時代の運河を復旧し、その周りの倉庫群に数多くの土産物店やレストランを入れたショッピングセンターががあります。ガラス細工やオルゴールや北海道の魅力的なお菓子類を揃えて売っている店もあります。

しかし小樽と言えば特高に拷問を受け29歳で殺されたプロレタリア文学者の小林多喜二のことを思い出します。小樽で商業学校、高等商業専門学校を出て、銀行員になった小林多喜二は「蟹工船」を書いて特高に狙われ出したのです。この本では資本家階級に徹底的に搾取される蟹工船での労働者の悲惨さを書いたのです。小林多喜二は小樽の寿司屋へ行ったそうです。その店は現在「多喜二」という名前になっております。

その店で寿司を食べながら私の胸には何故か旧懐の情が湧き上がってきました。

家内が撮った小樽の写真をお送り致します。1,2,3番目の写真の3枚です。

北海道への旅では登別温泉へも行きました。

温泉の善し悪しは、一に泉質と湯量、二に周囲の景観、三に宿の華麗さ、四にサービスの質、五に料理の美味さなどで決まります。そんな尺度で言えば登別温泉は北海道一と思います。他に匹敵するのは層雲峡温泉くらいです。

日本全国でみれば登別温泉は別府温泉、草津温泉、などと甲乙つけがたいと思います。

登別温泉の場所は千歳空港から西へ太平洋岸沿いに行った所にあります。苫小牧と室蘭の間です。高速道路があり交通の便利が良い温泉です。

泊った宿は石水亭という大規模な旅館でした。部屋も良く、バイキング形式の夕食も北海道の新鮮な野菜やサケなどが豊かな味わいを添えています。温泉の湯船は広く、露天風呂からは満天の星空が楽しめました。泉質はイオウで白くなった半透明の湯でやわらかい肌触りの湯でした。

下の写真は上から順に、宿の部屋の窓からの紅葉の景観と温泉の源泉地帯の地獄谷の風景です。地獄谷から上がる蒸気の白さが周りの紅葉を一層引き立てていました。4番目と5番目の写真をお送り致します。

さて最後に斬新なリゾートホテルのキロロとトマムをご紹介したいと思います。

キロロとトマムはアメリカ流の大規模で豪華な「リゾート・ホテル」です。

ラスベガスのタホー湖のそばにあるリゾートホテルなどアメリカでは3、4回、泊ったことはありました。広い森や湖にホテル棟が散在してしてシャトルバスやカートで移動します。ショッピング街がありレストランも数軒あります。敷地にはテニスコート、水泳プール、ゴルフ場、森歩きの遊歩道、スキー場など全ての遊びの用意がしてあります。夏の間、数日から数週間泊って自然相手の悠々とした生活を家族と共に楽しむのです。

それと同じような大規模で贅沢なリゾートホテルが北海道にもあります。キロロとトマムです。日本が高度成長していた頃に設計され建設された施設です。

2012年の6月に行き感動しましたので、次の年もう一度行き以ました。

キロロはアイヌ語で「心」を意味するそうです。小樽から毛無山峠を越して、深い山に入った北海道余市郡赤井川村にあります。静かな環境でホテルの部屋も広く、インテリアも落ち着いています。食事も美味しかったです。ホテルから続くレストラン街も良い雰囲気でした。そんな風景を写真で示します。

アクセスや宿泊料など詳しくは、http://www.kiroro.co.jp/ をご覧下さい。6番目と7番目の写真はキロロです。

一方、トマムリゾートホテルは北海道中央の旭川に近くの勇払郡の占冠村にあります。星野リゾートが各地の破綻したリゾート施設を再生して出来た施設の一つです。

8番目の写真はトマムリゾートの全景です。

9番目の写真は私共が2010年6月に泊ったトマムリゾートの タワーです。自分で撮った写真です。

今日は旧懐の情をかきたてる小樽や登別温泉、そして斬新なリゾートホテルのキロロとトマムへの旅の思い出を書きました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

何十年も前の1966年に家内と生まれたばかりの赤子を連れてオアフ島を車で一周したことを時々思い出します。家内も懐かしそうにしています。それは一生に一度の豪華な旅でした。

1番目の写真はシボレーの豪華な車と家内です。

泊まったホテルが立派でワイキキの浜辺にありました、窓の下には碧い海が広がり東の方には緑のダイヤモンド・へっドが聳えていました。翌日はシボレーの豪華な車でオアフ島をゆっくり一周しました。

オアフ島の裏側には人があまり住んでいません。熱帯植物が繁茂して、ワイキキの浜の風景とはあまりにも違います。

ハワイ諸島は熱帯の島々なのです。原住民のポリネシア人が住んでいた熱帯の島々なのです。オワフ島を出て他の島々に行くと原住民がたくさん住んでいます。

それはそれとしてオワフ島の風景写真をお送り致します。写真はインターネットからお借りしました。

2番目の写真はワイキキの浜です。

3番目の写真は緑のダイヤモンド・へっドです。

4番目の写真は5オアフ島の裏の浜辺に茂っているヤシの木です。

===参考資料======================

カメハメハ王朝、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E7%8E%8B%E5%9B%BD

ハワイでは12世紀以降、神権政治的な族長統治体制が確立されていたが、各族長による分断統治を一人の王が統合するようになるのは19世紀後半のことで西洋との接触が始まるのと同じ時期である。

1791年、ハワイ島の大族長のカメハメハ1世が拿捕していたイギリス人から銃火器の使用法を学び武器をそろえて他島の平定に乗り出した。そして1795年にはハワイ諸島を事実上統一してハワイ王国の建国を宣言し、1810年にはハワイ諸島を完全に支配下に収めた。

ハワイ王国は成立初期から西洋からの助力を受けており、単純な二項対立的な関係にあったわけではな。

ハワイ王国の社会文化が大きく変化したのはカメハメハ2世の治世(在位1819-24)のときである。1820年から全15回にわたりキリスト教のアメリカ伝道評議会(アメリカン・ボード)の派遣団が全15回にわたりハワイを訪れ、ハワイ社会の中で指導的地位を獲得した。

カメハメハ3世の治世(在位1825-54)になると多くの白人が憲法制定や立法にアドバイザーとして参加するようになった。1839年には権利の章典を発布し、1840年には憲法が制定された。

カメハメハ家による統治は、1872年のカメハメハ5世の崩御により終焉。カメハメハ5世は王女パウアヒ(英語版)を呼び出して王冠を託したが、彼女にはすでに家庭があり、即位を拒否。カメハメハ5世は代替の後継者を指名する前に崩御した。

1番目の写真はシボレーの豪華な車と家内です。

泊まったホテルが立派でワイキキの浜辺にありました、窓の下には碧い海が広がり東の方には緑のダイヤモンド・へっドが聳えていました。翌日はシボレーの豪華な車でオアフ島をゆっくり一周しました。

オアフ島の裏側には人があまり住んでいません。熱帯植物が繁茂して、ワイキキの浜の風景とはあまりにも違います。

ハワイ諸島は熱帯の島々なのです。原住民のポリネシア人が住んでいた熱帯の島々なのです。オワフ島を出て他の島々に行くと原住民がたくさん住んでいます。

それはそれとしてオワフ島の風景写真をお送り致します。写真はインターネットからお借りしました。

2番目の写真はワイキキの浜です。

3番目の写真は緑のダイヤモンド・へっドです。

4番目の写真は5オアフ島の裏の浜辺に茂っているヤシの木です。

===参考資料======================

カメハメハ王朝、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E7%8E%8B%E5%9B%BD

ハワイでは12世紀以降、神権政治的な族長統治体制が確立されていたが、各族長による分断統治を一人の王が統合するようになるのは19世紀後半のことで西洋との接触が始まるのと同じ時期である。

1791年、ハワイ島の大族長のカメハメハ1世が拿捕していたイギリス人から銃火器の使用法を学び武器をそろえて他島の平定に乗り出した。そして1795年にはハワイ諸島を事実上統一してハワイ王国の建国を宣言し、1810年にはハワイ諸島を完全に支配下に収めた。

ハワイ王国は成立初期から西洋からの助力を受けており、単純な二項対立的な関係にあったわけではな。

ハワイ王国の社会文化が大きく変化したのはカメハメハ2世の治世(在位1819-24)のときである。1820年から全15回にわたりキリスト教のアメリカ伝道評議会(アメリカン・ボード)の派遣団が全15回にわたりハワイを訪れ、ハワイ社会の中で指導的地位を獲得した。

カメハメハ3世の治世(在位1825-54)になると多くの白人が憲法制定や立法にアドバイザーとして参加するようになった。1839年には権利の章典を発布し、1840年には憲法が制定された。

カメハメハ家による統治は、1872年のカメハメハ5世の崩御により終焉。カメハメハ5世は王女パウアヒ(英語版)を呼び出して王冠を託したが、彼女にはすでに家庭があり、即位を拒否。カメハメハ5世は代替の後継者を指名する前に崩御した。

沖縄へは家内と一緒に3回ほど行きました。糸満、宜野湾、名護、古宇利島、万座ビーチ、沖縄本島はくまなくレンタカーで走りました。それから石垣島や西表島へも渡りました。

沖縄は何処へ行ってもサンゴ礁に囲まれた海岸の景観が美しく、またその海水が他では見られない魅惑的な色合いで、あくまでも透明です。

しかし少し沖縄の歴史を調べてから行ったので、薩摩藩の琉球王朝の圧迫や明治維新後の琉球処分を考えながらの旅になりました。

その上、家内も私も戦前生まれなので昭和20年3月26日から6月20日間まで3ケ月続いた壮絶な沖縄戦の地上戦のことが頭から離れません。猛烈なアメリカ軍の攻撃で軍人はもとより多数の民間人が殺されたのです。

男子中学生や師範学校の男子学生は動員され戦闘に参加し、多数が犠牲になりました。その慰霊碑は「健児の塔」として多くの参拝者が訪れています。

そして女子師範学校や女学校の生徒が戦場看護婦として動員され、多くの犠牲者が出たのです。その慰霊塔は粗末な石で、「ひめゆりの塔」と刻んであります。

この刻文と同じ題名の映画や本が戦後出来ました。ある年代以上のほとんどの日本人がその映画を見ました。

そのようなわけで、沖縄旅行は単純に楽しいものではなく、何処へ行っても胸が痛む旅でした。

1番目の写真はに沖縄本島南端の糸満市にある「ひめゆりの塔」の写真です。

この写真の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%82%81%E3%82%86%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%A1%94です。この出典の文章の抜粋を示します。

・・・・1945年3月24日、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の女子生徒及び職員総計240名(教師18名・生徒222名)は、南風原にある沖縄陸軍病院に看護要員として従軍しました。しかしその後激しい戦闘が続き、日本軍の防衛戦が前田高地附近に撤退した4月24日頃には山容が変わるほどの激しい砲撃にさらされるようになったため、5月25日には陸軍病院そのものが回復の見込みのない負傷兵・学徒を置き去りにして南部の伊原・山城周辺に撤退し、分散して地下壕に潜んだのです。・・・・

慰霊碑の名称は、当時第三外科壕に学徒隊として従軍していたひめゆり学徒隊にちなみます。「ひめゆり」は学徒隊員の母校、沖縄県立第一高等女学校の校誌名「乙姫」と沖縄師範学校女子部の校誌名「白百合」とを組み合わせた言葉で、もとは「姫百合」であったが、戦後ひらがなで記載されるようになりました。

「塔」と名はついていますが、実物は高さ数十センチメートルでそれほど高くないのです。

これは、終戦直後の物資難な時代に建立された事と、アメリカ軍統治下に建立されたという事情によるものです。

しかし、1949年に石野径一郎によって碑に関する逸話が小説化されると、直後に戯曲化され、さらに同名の映画が作られ有名となりました。沖縄戦の過酷さ、悲惨さを象徴するものとして大変有名になり、現在でも参拝する人が絶えません。

映画作品:

『ひめゆりの塔』 - 東映・1953年作品。今井正監督。

『太平洋戦争とひめゆり部隊』 - 大蔵・1962年作品。小森白監督。

『あゝひめゆりの塔』 - 日活・1968年作品。舛田利雄監督。

『ひめゆりの塔』 - 芸苑社/東宝・1982年作品。今井正監督。

『ひめゆりの塔』 - 東宝・1995年作品。神山征二郎監督。

『ひめゆり』 - プロダクション・エイシア・2007年作品。柴田昌平監督。

2番目の写真は「ひめゆりの塔」のある摩文仁の丘からの風景です。

この地域は沖縄戦跡国定公園に指定され保護、管理されています。

この中には「平和の礎」など100程の慰霊碑があります。

「平和の礎」は、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人・民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなった全ての人々の氏名を刻んだ祈念碑です。1995年(平成7年)6月に太平洋戦争・沖縄戦終結50周年を記念して建立されました。海岸線を見渡す平和の広場に建てられ、屏風型の花崗岩に銘が刻まれています。現在も追加刻銘を受け付けており、刻銘者数は2009年(平成21年)6月21日時点で24万856人に達しているそうです。

3番目の写真は「平和の礎」と100程の慰霊碑です。写真の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%88%A6%E8%B7%A1%E5%9B%BD%E5%AE%9A%E5%85%AC%E5%9C%92です。

沖縄戦では「ひめゆりの塔」だけが突出して有名になりましたが、実際には数多くの民間人が軍人から自決を強要されたり、想像を絶する悲劇が起きたのです。

それは悪夢のような悲惨な地上戦でした。

犠牲者は約25万人でした。その詳細は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%88%A6 にあります。この25万人の中にはアメリカ側の死者12520人も含まれています。

是非、このWikipedea「沖縄戦」をお読みになって全ての死者のご冥福を祈ってあげて下さい。そして平和の貴さをもう一度噛みしみて頂きたいと祈っています。

最後に私が撮った平和な沖縄の風景写真を3点お送りいたします。

4番目の写真は万座ビーチです。

5番目の写真はは宜野湾マリーナです。

6番目の写真は名護市のシンボル的なガジュマルの大樹です。

ひめゆりの塔の沖縄への旅は悲しい旅です。鎮魂の旅です。

夏日が続いています。梅雨は何処かに行ってしまったようです。本当に夏が来たのです。海遊びの季節です。船に乗って大島や神津島へ遊びに行きましょう!

そこで今日は大島の波浮の港と神津島へご案内しましょう。

大島へは何度か船で行きましたが、いつも岡田港か元町港に着き、そこから下の写真のような三原山に登るバスに乗りました。いわゆる標準観光ルートです。

1番目の写真は大島です。山は三原山です。なおこの1番目の写真と5番目と8番目の3枚の風景写真は自分で撮ったものですが、他の写真はネット検索でお借りした写真でです。

停年後に別の大島を発見する旅に出たのです。大島の波浮の港へ行く事にしたのです。

竹橋桟橋から船に乗ると、高速船なので昼前に大島に着きます。

国民宿舎のような宿に着くと高台にあり、火口湖のように丸い波浮港が見下ろせます。景色が良いのですが、憧れの波浮の港までは遠すぎます。

2番目の写真は波浮の港です。

港へ降りて行って地魚の寿司を食べようと思うがタクシーがありません。宿の人が電話をすると寿司屋の人が迎えに来てくれるよと言います。60歳くらいの元気なオバサンが軽自動車を運転して迎えに来ました。

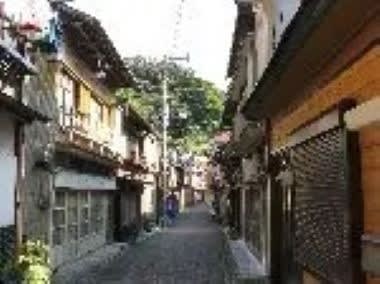

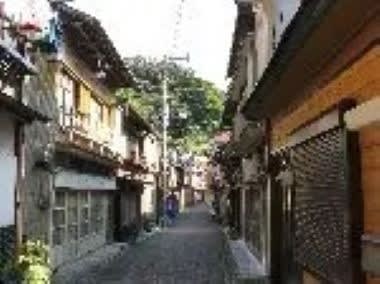

3番目の写真は波浮の港の町並みです。地魚の島寿司を頼みます。

活きの良い地魚の握りの上に、どういう訳か甘ったるい醤油が塗ってあるのです。ワサビでなくカラシです。

見ると店の壁に古い写真が沢山飾ってあります。波浮の港に木造漁船がビッシリと並んでいる写真です。港の通りには漁師が溢れ、居酒屋が軒を連ねています。主人に聞くと昔は漁船の船足が遅く、この港が太平洋での漁の中継基地として賑わったそうです。

酔い醒ましに、暗い港通を散歩すると、店も居酒屋もすっかり寂れ、閉まったままです。真っ暗な通りには淋しげな波音だけが響いています。

通りが尽きた浜辺に「磯の鵜の鳥ゃ、日暮れにゃかえる、、、、」の野口雨情の記念碑が立っています。

寒い夜風が吹く抜けて行きます。昔は賑わっていた港が寂れ果てている光景は哀愁が漂い悲しいものです。

4番目の写真は大島の東南の端にある波浮の港の付近の地図です。

さて次は神津島へご案内致しましょう。

5番目の写真は神津島です。

東京から高速水中翼船で4時間、遥か外洋に浮かぶ小さな火山島です。山ばかりで平地が無い。船の着けられる簡単な桟橋が島の東西の両側にある。風向きによってどちらかを選ぶ。一人旅の気安さで島の民宿に投宿する。燗酒を傾けつつ、宿の主人から島の昔話を聞く。明日、見物すべきところなども説明してくれる。

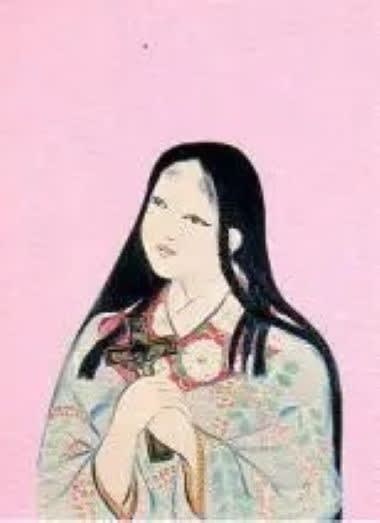

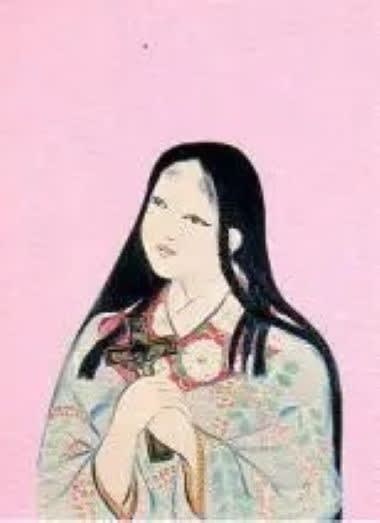

宿の主人の話では、キリシタンとして捕まった朝鮮出身のジュリアの墓が神津島にあるそうです。ジュリアは秀吉の朝鮮遠征のとき日本の武将、小西行長によって連れて来られたのです。

ジュリアはキリシタンだったので罪人として神津島にに流されたのです。罪人でも人々の世話をして島民に愛されます。島民に尊敬され、親切にかくまわれます。現在でも神津島の島民はジュリアを尊敬しています。

6番目の写真は朝鮮出身のジュリアの絵姿です。

7番目の写真はおたあジュリアの墓です。

以上が神津島への私の島への旅で知った観光案内です。

尚、毎年、神津島おたあジュリア顕彰会などの主催で「ジュリア祭り」があります。カトリック東京大司教区と韓国のカトリック教会が共同でジュリアあたあの慰霊祭も同時に行っているのです。

8番目の写真は荒れる太平洋の波が神津島に打ち寄せている様子です。

今日は大島の波浮の港と神津島へご案内しました。夏は船に乗って伊豆七島に遊びに行く季節です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

そこで今日は大島の波浮の港と神津島へご案内しましょう。

大島へは何度か船で行きましたが、いつも岡田港か元町港に着き、そこから下の写真のような三原山に登るバスに乗りました。いわゆる標準観光ルートです。

1番目の写真は大島です。山は三原山です。なおこの1番目の写真と5番目と8番目の3枚の風景写真は自分で撮ったものですが、他の写真はネット検索でお借りした写真でです。

停年後に別の大島を発見する旅に出たのです。大島の波浮の港へ行く事にしたのです。

竹橋桟橋から船に乗ると、高速船なので昼前に大島に着きます。

国民宿舎のような宿に着くと高台にあり、火口湖のように丸い波浮港が見下ろせます。景色が良いのですが、憧れの波浮の港までは遠すぎます。

2番目の写真は波浮の港です。

港へ降りて行って地魚の寿司を食べようと思うがタクシーがありません。宿の人が電話をすると寿司屋の人が迎えに来てくれるよと言います。60歳くらいの元気なオバサンが軽自動車を運転して迎えに来ました。

3番目の写真は波浮の港の町並みです。地魚の島寿司を頼みます。

活きの良い地魚の握りの上に、どういう訳か甘ったるい醤油が塗ってあるのです。ワサビでなくカラシです。

見ると店の壁に古い写真が沢山飾ってあります。波浮の港に木造漁船がビッシリと並んでいる写真です。港の通りには漁師が溢れ、居酒屋が軒を連ねています。主人に聞くと昔は漁船の船足が遅く、この港が太平洋での漁の中継基地として賑わったそうです。

酔い醒ましに、暗い港通を散歩すると、店も居酒屋もすっかり寂れ、閉まったままです。真っ暗な通りには淋しげな波音だけが響いています。

通りが尽きた浜辺に「磯の鵜の鳥ゃ、日暮れにゃかえる、、、、」の野口雨情の記念碑が立っています。

寒い夜風が吹く抜けて行きます。昔は賑わっていた港が寂れ果てている光景は哀愁が漂い悲しいものです。

4番目の写真は大島の東南の端にある波浮の港の付近の地図です。

さて次は神津島へご案内致しましょう。

5番目の写真は神津島です。

東京から高速水中翼船で4時間、遥か外洋に浮かぶ小さな火山島です。山ばかりで平地が無い。船の着けられる簡単な桟橋が島の東西の両側にある。風向きによってどちらかを選ぶ。一人旅の気安さで島の民宿に投宿する。燗酒を傾けつつ、宿の主人から島の昔話を聞く。明日、見物すべきところなども説明してくれる。

宿の主人の話では、キリシタンとして捕まった朝鮮出身のジュリアの墓が神津島にあるそうです。ジュリアは秀吉の朝鮮遠征のとき日本の武将、小西行長によって連れて来られたのです。

ジュリアはキリシタンだったので罪人として神津島にに流されたのです。罪人でも人々の世話をして島民に愛されます。島民に尊敬され、親切にかくまわれます。現在でも神津島の島民はジュリアを尊敬しています。

6番目の写真は朝鮮出身のジュリアの絵姿です。

7番目の写真はおたあジュリアの墓です。

以上が神津島への私の島への旅で知った観光案内です。

尚、毎年、神津島おたあジュリア顕彰会などの主催で「ジュリア祭り」があります。カトリック東京大司教区と韓国のカトリック教会が共同でジュリアあたあの慰霊祭も同時に行っているのです。

8番目の写真は荒れる太平洋の波が神津島に打ち寄せている様子です。

今日は大島の波浮の港と神津島へご案内しました。夏は船に乗って伊豆七島に遊びに行く季節です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

毎日ブログ、https://blog.goo.ne.jp/yamansi-satoyama に記事を掲載しています。そのブログの編集ページには毎日のアクセス数と過去6時間にどの記事に何人の人がアクセスしたかなどの情報が出ています。昨日の総アクセス数は1160人で、総数293万のブログ中で392位でした。

そして過去6時間のアクセス数で多い記事は1位がトップ記事の「地方史発掘の趣味、埼玉県三芳町の農業遺産」でした。

2位は2017年08月21日に掲載した「701年以来の律令国家の地図を楽しむ、あなたの住んでいる国は?」でした。続いて10位までの記事が順位に従って出ています。

ブログの面白い点は良い記事を書くと過去の記事でも多くの方が読んでくださることです。

昨日2位になった「701年以来の律令国家の地図を楽しむ、・・・」という記事は3年前の記事ですが毎日のようにトップ10に入っています。

ご興味のある方々の多い記事です。

そこで今日はこの記事を少し読み易く編集して再度お送りすることにしました。

「701年以来の律令国家の地図を楽しむ、あなたの住んでいる国は?」(2017年08月21日掲載のコラム)

律令国家を学校で習ったことを憶えていらっしゃいますか?

律令国家の制定は大化の改新(645年)に始まり、その確定は大宝律令(701年)で完成したと考えられています。

この律令国家は最近では、「令制国」と書くのが普通です。

この令制国のそれぞれの地方の名前は明治維新までの1166年間(1867年から701年を引いた年数)日本人が使って来た名前なのです。そして現在も使われることが多いのです。

今日はこの長い間、日本人が馴れ親しんで来た律令国家、すなはち「令制国」の全国地図を見て楽しみたいと思います。

1番目の写真は全国の令制国(律令国家)の地図です。出典は、https://www.start-point.net/syakai/ryouseikoku_list/ です。

この地図こそ奈良時代から明治初期まで、1166年間も日本の地理的区分の基本的な地図だったのです。

現在の日本地図は明治維新の廃藩置県のよる新しい1都1道、2府、43県に分かれた地図になっています。

しかし江戸時代以前の歴史を少しでも考える場合には律令国の名前と場所を考える必要があるのです。それだけではありません。現在の日本の地方文化を語るときにも生きた言葉としてよく使われているのです。

皆様は阿波踊りや讃岐ウドンという言葉をご存知でしょう。美濃紙や越後米、丹波栗なども。出羽三山という山々や飛騨山脈もあります。伊予ミカンや伊賀忍者という名前もあります。武蔵野や相模原などの地名もあります。古来の井戸掘り方法に上総(かずさ)掘りというものもあります。

このように1100年以上も続いた律令国家の名前とそれぞれの地方の特徴は現在の日本でも大変重要なのです。

皆様が現在住んでいらっしゃる場所は律令国家の名前で言うと何という所なのでしょう?

その首都の国府や役所(国衙)は何処にあるのでしょうか? その国府や国衙(こくが)跡をご覧になったことがありますでしょうか?

そんなことを考えていると、自分が「いにしえの世界」に帰って遊んでいるような気分になります。

そこで私の住んでいる場所をご紹介したいと思います。

ここは武蔵国です。奈良や京都から東山道(中山道)を東に歩き、現在の埼玉県で脇道の武蔵路に曲がり、南下した所です。

そこ東京都府中市に、武蔵国の国府と国衙があったのです。

一昨日、この府中市の国衙跡の再現展示物の写真を撮ってきたので、その写真でご説明いたします。

2番目の写真は府中市の国衙の再現展示物の説明板の写真です。広さ、200mX300mの広場に太い柱を持った立派な役所の建物(国衙)があったと説明してあります。場所は現在の大國魂神社の境内に隣接した東側です。

3番目の写真は国衙の建物の柱と展示館の写真です。展示館には発掘品の一部が公開されています。国衙からの出土品の大部分は、府中郷土の森博物館に展示されてます。

国衙の建物の柱は朽ちてしまっていたので高さが分かりません。しかしその太さと本数から相当大きな役所の建物があったことが推定されています。

4番目の写真は国衙に隣接した大國魂神社の中門と拝殿の屋根の写真です。

5番目の写真は拝殿の写真です。全く余談ながら、ここで孫の七五三のお祝いをしました。

大國魂神社の写真を示したのはこの神社が古墳時代から南関東地方の重要な神社だったからです。府中市には大熊神社古墳もあり古代から重要な集落だったのです。その理由で大和朝廷がここに国府を置き、国衙を建てたのです。そして北に少し距離を置き国分寺や国分尼寺も作ったのです。

そしてこの府中市は江戸時代にも甲州街道の重要な宿場として繁栄していた所だったのです。

ところが明治時代に鉄道の中央線が府中を通らなかったので往時の隆盛ぶりが消えたのです。

少し長くなったので今日はここで一旦止めます。詳しくは参考資料をご覧下さい。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料=================================

(1)令制国一覧

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E5%88%B6%E5%9B%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7

(2)明治初期までの令制国の配置と名前

令制国一覧(りょうせいこくいちらん)は、7世紀後半からの日本国内の地方行政区分、国(令制国)の一覧である。

令制国は、奈良時代、平安時代から江戸時代の長期にわたってほとんど変更がなかった。

以下の一覧では、五畿七道に従って配列し、廃止・消滅したものや一時的に存在した諸国はその中に字下げして付ける。この一覧が、すべての国を列挙するためのもので、多くの改廃を記していないことに注意されたい。それらの詳細は、各国の項目に記す。

日本全体を総称する際には、「日本六十余州」などと表現することもあった。

1)五畿

畿内

1、山城国 やましろ(山州、城州、雍州)

2、大和国 やまと(和州)

3、河内国 かわち/かはち(河州)

4、和泉国 いずみ/いづみ(泉州)

5、摂津国 せっつ(摂州)

2)七道

1、東海道

伊賀国 いが(伊州)

伊勢国 いせ(勢州)

志摩国 しま(志州) - 8世紀初めまでに伊勢国より分立。

尾張国 おわり/をはり(尾州)

三河国 みかわ/みかは(三州、参州)

遠江国 とおとうみ/とほたふみ(遠州)

駿河国 するが(駿州)

伊豆国 いず/いづ(豆州) - 680年に駿河国より分立。

甲斐国 かい/かひ(甲州)

相模国 さがみ(相州)

武蔵国 むさし(武州) - 771年、東山道から東海道に所属変更。

安房国 あわ/あは(房州、安州) - 718年に上総国より分立。741年に上総国に併合されるも757年再分立。

上総国 かずさ/かづさ(総州)

下総国 しもうさ/しもふさ(総州)

常陸国 ひたち(常州)

2、東山道

近江国 おうみ/あふみ(江州・近州)

美濃国 みの(濃州)

飛騨国 ひだ(飛州)

信濃国 しなの(信州)

諏方国 すわ/すは - 721年に信濃国より分立。731年に再統合。

上野国 こうずけ/かうづけ(上州)

下野国 しもつけ(野州)

陸奥国 みちのおく/みちのく/むつ(奥州/陸州) - 陸奥国は7世紀に常陸国より分立。

石背国 いわせ/いはせ - 718年に陸奥国より分立。数年後に再統合。

石城国 いわき/いはき - 718年に陸奥国より分立。数年後に再統合。

出羽国 でわ/では(羽州;山形県、秋田県の一部) - 712年(和銅5年)に越後国出羽郡を割いて出羽国を建てる。

陸奥国 (1869-) りくおう/むつ - 陸前・陸中等を分割後の部分。

陸前国 りくぜん - 1869年に陸奥国より分立。

陸中国 りくちゅう/りくちゆう - 1869年に陸奥国より分立。

岩代国 いわしろ/いはしろ(岩州) - 1869年に陸奥国より分立。

磐城国 いわき/いはき(磐州) - 1869年に陸奥国より分立。

羽前国 うぜん - 1869年に出羽国より分立、現山形県に相当。

羽後国 うご - 1869年に出羽国より分立、現秋田県に相当。

3、北陸道

若狭国 わかさ(若州)

越前国 えちぜん/ゑちぜん(越州)

加賀国 かが(加州) - 823年に越前国より分立。

能登国 のと(能州) - 718年に越前国より分立。741年に越中国に併合されるも、757年に再分立。

越中国 えっちゅう/ゑつちゆう(越州)

越後国 えちご/ゑちご(越州)

佐渡国 さど(佐州、渡州) - 743年に越後国に併合されるも、752年に再分立。

4、山陰道

丹波国 たんば(丹州)

丹後国 たんご(丹州) - 713年に丹波国より分立。

但馬国 たじま/たぢま(但州)

因幡国 いなば(因州)

伯耆国 ほうき/はうき(伯州)

出雲国 いずも/いづも(雲州)

石見国 いわみ/いはみ(石州)

隠岐国 おき(隠州)

5、山陽道

播磨国 はりま(播州)

美作国 みまさか(作州) - 713年に備前国より分立。

備前国 びぜん(備州)

備中国 びっちゅう/びつちゆう(備州)

備後国 びんご(備州)

安芸国 あき(芸州)

周防国 すおう/すはう(防州、周州)

長門国 ながと(長州)

6、南海道

紀伊国 きい(紀州)

淡路国 あわじ/あはぢ(淡州)

阿波国 あわ/あは(阿州)

讃岐国 さぬき(讃州)

伊予国 いよ(予州)

土佐国 とさ(土州)

7、西海道

筑前国 ちくぜん(筑州)

筑後国 ちくご(筑州)

豊前国 ぶぜん(豊州)

豊後国 ぶんご(豊州)

肥前国 ひぜん(肥州)

値嘉島 ちか - 876年に肥前国より分立。数年後に再編入。 現在の長崎県平戸島及び江島、平島を除く五島列島及び附属島嶼。

肥後国 ひご(肥州)

日向国 ひゅうが/ひうが(日州、向州)

大隅国 おおすみ/おほすみ(隅州) - 713年に日向国より分立。

多禰国 たね - 702年に日向国より分立。824年に大隅国に併合。

薩摩国 さつま(薩州) - 702年に日向国より分立。

壱岐国 いき(壱州) - 古代は「壱岐嶋」[1][2]。

対馬国 つしま(対州) - 古代は「対馬嶋」または「対馬国」

そして過去6時間のアクセス数で多い記事は1位がトップ記事の「地方史発掘の趣味、埼玉県三芳町の農業遺産」でした。

2位は2017年08月21日に掲載した「701年以来の律令国家の地図を楽しむ、あなたの住んでいる国は?」でした。続いて10位までの記事が順位に従って出ています。

ブログの面白い点は良い記事を書くと過去の記事でも多くの方が読んでくださることです。

昨日2位になった「701年以来の律令国家の地図を楽しむ、・・・」という記事は3年前の記事ですが毎日のようにトップ10に入っています。

ご興味のある方々の多い記事です。

そこで今日はこの記事を少し読み易く編集して再度お送りすることにしました。

「701年以来の律令国家の地図を楽しむ、あなたの住んでいる国は?」(2017年08月21日掲載のコラム)

律令国家を学校で習ったことを憶えていらっしゃいますか?

律令国家の制定は大化の改新(645年)に始まり、その確定は大宝律令(701年)で完成したと考えられています。

この律令国家は最近では、「令制国」と書くのが普通です。

この令制国のそれぞれの地方の名前は明治維新までの1166年間(1867年から701年を引いた年数)日本人が使って来た名前なのです。そして現在も使われることが多いのです。

今日はこの長い間、日本人が馴れ親しんで来た律令国家、すなはち「令制国」の全国地図を見て楽しみたいと思います。

1番目の写真は全国の令制国(律令国家)の地図です。出典は、https://www.start-point.net/syakai/ryouseikoku_list/ です。

この地図こそ奈良時代から明治初期まで、1166年間も日本の地理的区分の基本的な地図だったのです。

現在の日本地図は明治維新の廃藩置県のよる新しい1都1道、2府、43県に分かれた地図になっています。

しかし江戸時代以前の歴史を少しでも考える場合には律令国の名前と場所を考える必要があるのです。それだけではありません。現在の日本の地方文化を語るときにも生きた言葉としてよく使われているのです。

皆様は阿波踊りや讃岐ウドンという言葉をご存知でしょう。美濃紙や越後米、丹波栗なども。出羽三山という山々や飛騨山脈もあります。伊予ミカンや伊賀忍者という名前もあります。武蔵野や相模原などの地名もあります。古来の井戸掘り方法に上総(かずさ)掘りというものもあります。

このように1100年以上も続いた律令国家の名前とそれぞれの地方の特徴は現在の日本でも大変重要なのです。

皆様が現在住んでいらっしゃる場所は律令国家の名前で言うと何という所なのでしょう?

その首都の国府や役所(国衙)は何処にあるのでしょうか? その国府や国衙(こくが)跡をご覧になったことがありますでしょうか?

そんなことを考えていると、自分が「いにしえの世界」に帰って遊んでいるような気分になります。

そこで私の住んでいる場所をご紹介したいと思います。

ここは武蔵国です。奈良や京都から東山道(中山道)を東に歩き、現在の埼玉県で脇道の武蔵路に曲がり、南下した所です。

そこ東京都府中市に、武蔵国の国府と国衙があったのです。

一昨日、この府中市の国衙跡の再現展示物の写真を撮ってきたので、その写真でご説明いたします。

2番目の写真は府中市の国衙の再現展示物の説明板の写真です。広さ、200mX300mの広場に太い柱を持った立派な役所の建物(国衙)があったと説明してあります。場所は現在の大國魂神社の境内に隣接した東側です。

3番目の写真は国衙の建物の柱と展示館の写真です。展示館には発掘品の一部が公開されています。国衙からの出土品の大部分は、府中郷土の森博物館に展示されてます。

国衙の建物の柱は朽ちてしまっていたので高さが分かりません。しかしその太さと本数から相当大きな役所の建物があったことが推定されています。

4番目の写真は国衙に隣接した大國魂神社の中門と拝殿の屋根の写真です。

5番目の写真は拝殿の写真です。全く余談ながら、ここで孫の七五三のお祝いをしました。

大國魂神社の写真を示したのはこの神社が古墳時代から南関東地方の重要な神社だったからです。府中市には大熊神社古墳もあり古代から重要な集落だったのです。その理由で大和朝廷がここに国府を置き、国衙を建てたのです。そして北に少し距離を置き国分寺や国分尼寺も作ったのです。

そしてこの府中市は江戸時代にも甲州街道の重要な宿場として繁栄していた所だったのです。

ところが明治時代に鉄道の中央線が府中を通らなかったので往時の隆盛ぶりが消えたのです。

少し長くなったので今日はここで一旦止めます。詳しくは参考資料をご覧下さい。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料=================================

(1)令制国一覧

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E5%88%B6%E5%9B%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7

(2)明治初期までの令制国の配置と名前

令制国一覧(りょうせいこくいちらん)は、7世紀後半からの日本国内の地方行政区分、国(令制国)の一覧である。

令制国は、奈良時代、平安時代から江戸時代の長期にわたってほとんど変更がなかった。

以下の一覧では、五畿七道に従って配列し、廃止・消滅したものや一時的に存在した諸国はその中に字下げして付ける。この一覧が、すべての国を列挙するためのもので、多くの改廃を記していないことに注意されたい。それらの詳細は、各国の項目に記す。

日本全体を総称する際には、「日本六十余州」などと表現することもあった。

1)五畿

畿内

1、山城国 やましろ(山州、城州、雍州)

2、大和国 やまと(和州)

3、河内国 かわち/かはち(河州)

4、和泉国 いずみ/いづみ(泉州)

5、摂津国 せっつ(摂州)

2)七道

1、東海道

伊賀国 いが(伊州)

伊勢国 いせ(勢州)

志摩国 しま(志州) - 8世紀初めまでに伊勢国より分立。

尾張国 おわり/をはり(尾州)

三河国 みかわ/みかは(三州、参州)

遠江国 とおとうみ/とほたふみ(遠州)

駿河国 するが(駿州)

伊豆国 いず/いづ(豆州) - 680年に駿河国より分立。

甲斐国 かい/かひ(甲州)

相模国 さがみ(相州)

武蔵国 むさし(武州) - 771年、東山道から東海道に所属変更。

安房国 あわ/あは(房州、安州) - 718年に上総国より分立。741年に上総国に併合されるも757年再分立。

上総国 かずさ/かづさ(総州)

下総国 しもうさ/しもふさ(総州)

常陸国 ひたち(常州)

2、東山道

近江国 おうみ/あふみ(江州・近州)

美濃国 みの(濃州)

飛騨国 ひだ(飛州)

信濃国 しなの(信州)

諏方国 すわ/すは - 721年に信濃国より分立。731年に再統合。

上野国 こうずけ/かうづけ(上州)

下野国 しもつけ(野州)

陸奥国 みちのおく/みちのく/むつ(奥州/陸州) - 陸奥国は7世紀に常陸国より分立。

石背国 いわせ/いはせ - 718年に陸奥国より分立。数年後に再統合。

石城国 いわき/いはき - 718年に陸奥国より分立。数年後に再統合。

出羽国 でわ/では(羽州;山形県、秋田県の一部) - 712年(和銅5年)に越後国出羽郡を割いて出羽国を建てる。

陸奥国 (1869-) りくおう/むつ - 陸前・陸中等を分割後の部分。

陸前国 りくぜん - 1869年に陸奥国より分立。

陸中国 りくちゅう/りくちゆう - 1869年に陸奥国より分立。

岩代国 いわしろ/いはしろ(岩州) - 1869年に陸奥国より分立。

磐城国 いわき/いはき(磐州) - 1869年に陸奥国より分立。

羽前国 うぜん - 1869年に出羽国より分立、現山形県に相当。

羽後国 うご - 1869年に出羽国より分立、現秋田県に相当。

3、北陸道

若狭国 わかさ(若州)

越前国 えちぜん/ゑちぜん(越州)

加賀国 かが(加州) - 823年に越前国より分立。

能登国 のと(能州) - 718年に越前国より分立。741年に越中国に併合されるも、757年に再分立。

越中国 えっちゅう/ゑつちゆう(越州)

越後国 えちご/ゑちご(越州)

佐渡国 さど(佐州、渡州) - 743年に越後国に併合されるも、752年に再分立。

4、山陰道

丹波国 たんば(丹州)

丹後国 たんご(丹州) - 713年に丹波国より分立。

但馬国 たじま/たぢま(但州)

因幡国 いなば(因州)

伯耆国 ほうき/はうき(伯州)

出雲国 いずも/いづも(雲州)

石見国 いわみ/いはみ(石州)

隠岐国 おき(隠州)

5、山陽道

播磨国 はりま(播州)

美作国 みまさか(作州) - 713年に備前国より分立。

備前国 びぜん(備州)

備中国 びっちゅう/びつちゆう(備州)

備後国 びんご(備州)

安芸国 あき(芸州)

周防国 すおう/すはう(防州、周州)

長門国 ながと(長州)

6、南海道

紀伊国 きい(紀州)

淡路国 あわじ/あはぢ(淡州)

阿波国 あわ/あは(阿州)

讃岐国 さぬき(讃州)

伊予国 いよ(予州)

土佐国 とさ(土州)

7、西海道

筑前国 ちくぜん(筑州)

筑後国 ちくご(筑州)

豊前国 ぶぜん(豊州)

豊後国 ぶんご(豊州)

肥前国 ひぜん(肥州)

値嘉島 ちか - 876年に肥前国より分立。数年後に再編入。 現在の長崎県平戸島及び江島、平島を除く五島列島及び附属島嶼。

肥後国 ひご(肥州)

日向国 ひゅうが/ひうが(日州、向州)

大隅国 おおすみ/おほすみ(隅州) - 713年に日向国より分立。

多禰国 たね - 702年に日向国より分立。824年に大隅国に併合。

薩摩国 さつま(薩州) - 702年に日向国より分立。

壱岐国 いき(壱州) - 古代は「壱岐嶋」[1][2]。

対馬国 つしま(対州) - 古代は「対馬嶋」または「対馬国」

平日の奥多摩は人がいなくて森閑とした実に静かな場所です。

甲州街道を分岐した奥多摩街道で立川、昭島、牛浜、青梅とドライブして行きます。

青梅を過ぎると奥多摩の山並みが眼前にせまり、いよいよ奥多摩に入り込んだという気分になります。

沢井を過ぎてJRの御岳駅に近づくとぐっと山並みが迫って来ます。

1番目の写真は御岳駅近くの奥多摩街道の風景です。

御岳駅の前を過ぎて2Kmくらい上がると多摩川の川原に下りられる国際マス釣り場に着きます。

2番目の写真は誰もいない国際マス釣り場の風景です。

3番目の写真は多摩川の綺麗な水の流れの写真です。多摩川も御岳駅から上流になると清流になります。

国際マス釣り場を過ぎて古里を通り鳩ノ巣に行きます。鳩ノ巣では渓谷の巨岩を多摩川の急流が洗い、風光明媚な観光地になっています。

この鳩ノ巣とJRの終点の奥多摩駅の間の山間に花々を栽培している農園があります。

4番目の写真は花の農園のヤマユリです。

5番目の写真は同じ花の農園のヒマワリです。

JR奥多摩駅を過ぎて、ひたすら車を走らせると奥多摩湖に出ます。

6番目の写真は奥多摩湖です。

奥多摩湖へはJRで奥多摩駅下車、西東京バスでも行けます。JR奥多摩駅から西東京バスの留浦・丹波・小菅行きに乗り約20分です。バス停の奥多摩湖で下車します。

奥多摩湖の奥で道は山梨県の丹波村、塩山などへ抜ける道と、奥多摩周遊道路に分かれます。

奥多摩周遊道路を上ると古い歴史のある数馬の里にでます。

そして数馬の里から秋川渓谷をえんえんと下ると五日市に出ます。そこから奥多摩街道に戻って帰路につきます。

数馬の里は南朝時代の落人なのです。

7番目の写真は伝統的な兜造りの家ですが現在は「蛇の湯」という入浴施設の写真です。

「数馬の里」は東京都西多摩郡檜原村の山地の奥深くにあります。

屋根が異様に大きい兜造りの家々があり、いかにも古い歴史のある集落の雰囲気です。

南北朝時代の1336年ころ、南朝方の武士、中村数馬が落ちて土着したので「数馬の里」と言うそうです。

豊臣秀吉が天正18年(1590年)、小田原城を落とし、甲斐の武田一家も滅びました。その時も武田の落ち武者が「数馬の里」に住み着いたと伝えられています。

江戸時代になって甲斐から兜造りが入ってきました。

数馬の里は武蔵平野や甲斐盆地から隔絶された孤島のような山郷なので、独特な方言や地域文化を維持してきました。

現在も地名の読み方が不思議です。人里と書いて、へんぼり、と読み、笛吹は、うずひき、神戸は、かのと、事貫は、ことずら、日向平は、ひなたびら、などなど独特な読み方が現在でも使われています。

7番目の写真の「蛇の湯」は昔、傷ついた大蛇が傷をいやしたと言い伝えられているそうです。この事は江戸時代寛政年間の林述斎の「新編武蔵野風土記稿」に載っているそうです。

このように数馬の里は奥多摩地方に珍しく古い歴史のある集落なのです。

少々長くなりました奥多摩への小さな旅のご案内をいたしました。

甲州街道を分岐した奥多摩街道で立川、昭島、牛浜、青梅とドライブして行きます。

青梅を過ぎると奥多摩の山並みが眼前にせまり、いよいよ奥多摩に入り込んだという気分になります。

沢井を過ぎてJRの御岳駅に近づくとぐっと山並みが迫って来ます。

1番目の写真は御岳駅近くの奥多摩街道の風景です。

御岳駅の前を過ぎて2Kmくらい上がると多摩川の川原に下りられる国際マス釣り場に着きます。

2番目の写真は誰もいない国際マス釣り場の風景です。

3番目の写真は多摩川の綺麗な水の流れの写真です。多摩川も御岳駅から上流になると清流になります。

国際マス釣り場を過ぎて古里を通り鳩ノ巣に行きます。鳩ノ巣では渓谷の巨岩を多摩川の急流が洗い、風光明媚な観光地になっています。

この鳩ノ巣とJRの終点の奥多摩駅の間の山間に花々を栽培している農園があります。

4番目の写真は花の農園のヤマユリです。

5番目の写真は同じ花の農園のヒマワリです。

JR奥多摩駅を過ぎて、ひたすら車を走らせると奥多摩湖に出ます。

6番目の写真は奥多摩湖です。

奥多摩湖へはJRで奥多摩駅下車、西東京バスでも行けます。JR奥多摩駅から西東京バスの留浦・丹波・小菅行きに乗り約20分です。バス停の奥多摩湖で下車します。

奥多摩湖の奥で道は山梨県の丹波村、塩山などへ抜ける道と、奥多摩周遊道路に分かれます。

奥多摩周遊道路を上ると古い歴史のある数馬の里にでます。

そして数馬の里から秋川渓谷をえんえんと下ると五日市に出ます。そこから奥多摩街道に戻って帰路につきます。

数馬の里は南朝時代の落人なのです。

7番目の写真は伝統的な兜造りの家ですが現在は「蛇の湯」という入浴施設の写真です。

「数馬の里」は東京都西多摩郡檜原村の山地の奥深くにあります。

屋根が異様に大きい兜造りの家々があり、いかにも古い歴史のある集落の雰囲気です。

南北朝時代の1336年ころ、南朝方の武士、中村数馬が落ちて土着したので「数馬の里」と言うそうです。

豊臣秀吉が天正18年(1590年)、小田原城を落とし、甲斐の武田一家も滅びました。その時も武田の落ち武者が「数馬の里」に住み着いたと伝えられています。

江戸時代になって甲斐から兜造りが入ってきました。

数馬の里は武蔵平野や甲斐盆地から隔絶された孤島のような山郷なので、独特な方言や地域文化を維持してきました。

現在も地名の読み方が不思議です。人里と書いて、へんぼり、と読み、笛吹は、うずひき、神戸は、かのと、事貫は、ことずら、日向平は、ひなたびら、などなど独特な読み方が現在でも使われています。

7番目の写真の「蛇の湯」は昔、傷ついた大蛇が傷をいやしたと言い伝えられているそうです。この事は江戸時代寛政年間の林述斎の「新編武蔵野風土記稿」に載っているそうです。

このように数馬の里は奥多摩地方に珍しく古い歴史のある集落なのです。

少々長くなりました奥多摩への小さな旅のご案内をいたしました。

高齢になると人間は我が儘になると思います。私もそうですが、周囲の人々に絶対に迷惑をかげないように心がけて、我が儘を楽しんでいます。

海を楽しむ旅と山国への旅を一緒にして、しかも体が楽な旅行をしたいと時々思います。

今回の3泊4日の旅はまさしくそのような旅程でした。

最初はパシフィック・ヴィーナスという客船に横浜大桟橋から乗り込みます。夕方乗船して、夕暮れのミナト・ヨコハマの風景を見ながら、ディナーを悠々と楽しみます。

ミナトが暮れて、ヨコハマの街のネオンが輝くころに出港です。

ライトアップしたベイブリッヂを出て観音崎の沖に向います。

翌朝、10時に名古屋港に着岸です。

船の前に待っていた小型の観光バスに乗ります。総勢12名の老夫婦の旅です。

名古屋港から関市にある包丁や高級なナイフを製造している工場を見学しました。

昼は同市の鮎料理を食べ、再びバスで郡上八幡を通って山々を越えて高山に向います。

高山のホテルに着いたのは午後3時頃でした。チェック・インを済ませてから、江戸時代そのままの町並を散策します。上三之町、上二之町、上一之町の店々が江戸時代の作りで、建物の材木が黒光りしています。古い小規模な酒蔵が現在でも昔のままに醸造して地酒を売っています。古物商が江戸時代らしい陶器や道具を商いしています。子供の喜びそうな駄菓子屋があります。店先に飛騨牛の串焼きと生ビールを飲むテーブルとイスがあります。

その夜はホテルに泊まり、翌朝は乗鞍岳の畳平までバスで登ります。笠ケ岳や槍、南岳、穂岳の連峰に残雪が輝いていました。

乗鞍岳を下りてきて平湯の旅館で飛騨料理の昼食です。午後は平湯大滝を見物してから上高地の老舗ホテルに3時頃着きました。

早速、梓川の田代橋に出て清流と穂高連峰の写真を撮りました。今年の岳沢の残雪は大きいようです。そのまま梓川に沿って中の瀬の遊歩道を河童橋まで登ります。河童橋の向う側で再び穂高連峰と明神岳の勇姿を楽しみ写真を撮ります。

帰りはもう夕暮れでした。帝国ホテルまでの最短の遊歩道を歩きました。往復3Kmを歩き少々つかれます。

次の朝は安曇野に下り、大王ワサビ農園を散歩します。昔、黒沢監督が作った「夢」という映画に出て来る水車のある風景で有名になった場所です。笠智衆が村の老人役で水車小屋の回りを歩いている場面が昔の農村風景そのもののようで旧懐の情で胸が熱くなったのを思い出します。豊かな清流と勢いよく回っている水車の写真を何枚も、何枚も撮りました。ワサビ畑は何十年まえに来た時と同じ風景です。しかし駐車場が広がり、お土産の生ワサビの売店があまりにも大規模になっているのに時代の流れを感じます。駐車場に大きな観光バスが並び、中国語や韓国語が飛び交っています。これも現在の日本の観光地の様子です。

その後は国宝の松本城に行きます。足の弱い私は堀の周囲をめぐり黒い松本城の写真をとります。家内は天守閣まで駆け上がって内部の写真と天守閣からの風景写真を撮ってくれました。

信州ソバの昼食後、JR中央線の特急で帰ってきました。

梅雨の季節の3泊4日の旅でしたが持参のコーモリを一度も開くことはありませんでした。天気に恵まれ幸運でした。

明日から今回の旅で乗った客船のことや訪れた地方の歴史た地方文化をご紹介したいと存じます。今日は最初の船上での夕食の時に窓から撮った「ミナト・ヨコハマ」の夕暮れの風景写真をお送り致します。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

海を楽しむ旅と山国への旅を一緒にして、しかも体が楽な旅行をしたいと時々思います。

今回の3泊4日の旅はまさしくそのような旅程でした。

最初はパシフィック・ヴィーナスという客船に横浜大桟橋から乗り込みます。夕方乗船して、夕暮れのミナト・ヨコハマの風景を見ながら、ディナーを悠々と楽しみます。

ミナトが暮れて、ヨコハマの街のネオンが輝くころに出港です。

ライトアップしたベイブリッヂを出て観音崎の沖に向います。

翌朝、10時に名古屋港に着岸です。

船の前に待っていた小型の観光バスに乗ります。総勢12名の老夫婦の旅です。

名古屋港から関市にある包丁や高級なナイフを製造している工場を見学しました。

昼は同市の鮎料理を食べ、再びバスで郡上八幡を通って山々を越えて高山に向います。

高山のホテルに着いたのは午後3時頃でした。チェック・インを済ませてから、江戸時代そのままの町並を散策します。上三之町、上二之町、上一之町の店々が江戸時代の作りで、建物の材木が黒光りしています。古い小規模な酒蔵が現在でも昔のままに醸造して地酒を売っています。古物商が江戸時代らしい陶器や道具を商いしています。子供の喜びそうな駄菓子屋があります。店先に飛騨牛の串焼きと生ビールを飲むテーブルとイスがあります。

その夜はホテルに泊まり、翌朝は乗鞍岳の畳平までバスで登ります。笠ケ岳や槍、南岳、穂岳の連峰に残雪が輝いていました。

乗鞍岳を下りてきて平湯の旅館で飛騨料理の昼食です。午後は平湯大滝を見物してから上高地の老舗ホテルに3時頃着きました。

早速、梓川の田代橋に出て清流と穂高連峰の写真を撮りました。今年の岳沢の残雪は大きいようです。そのまま梓川に沿って中の瀬の遊歩道を河童橋まで登ります。河童橋の向う側で再び穂高連峰と明神岳の勇姿を楽しみ写真を撮ります。

帰りはもう夕暮れでした。帝国ホテルまでの最短の遊歩道を歩きました。往復3Kmを歩き少々つかれます。

次の朝は安曇野に下り、大王ワサビ農園を散歩します。昔、黒沢監督が作った「夢」という映画に出て来る水車のある風景で有名になった場所です。笠智衆が村の老人役で水車小屋の回りを歩いている場面が昔の農村風景そのもののようで旧懐の情で胸が熱くなったのを思い出します。豊かな清流と勢いよく回っている水車の写真を何枚も、何枚も撮りました。ワサビ畑は何十年まえに来た時と同じ風景です。しかし駐車場が広がり、お土産の生ワサビの売店があまりにも大規模になっているのに時代の流れを感じます。駐車場に大きな観光バスが並び、中国語や韓国語が飛び交っています。これも現在の日本の観光地の様子です。

その後は国宝の松本城に行きます。足の弱い私は堀の周囲をめぐり黒い松本城の写真をとります。家内は天守閣まで駆け上がって内部の写真と天守閣からの風景写真を撮ってくれました。

信州ソバの昼食後、JR中央線の特急で帰ってきました。

梅雨の季節の3泊4日の旅でしたが持参のコーモリを一度も開くことはありませんでした。天気に恵まれ幸運でした。

明日から今回の旅で乗った客船のことや訪れた地方の歴史た地方文化をご紹介したいと存じます。今日は最初の船上での夕食の時に窓から撮った「ミナト・ヨコハマ」の夕暮れの風景写真をお送り致します。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

旅に出ればいろいろなことを考えます。大体、脈略の無い考えなので、その全てを書いても面白可笑しくもありません。

そこで先週の伊豆半島の旅で考えたことを一つだけ取上げてご紹介いたします。

それは魚の食べ方です。縄文時代には魚を生で、そして大雑把に焼いたり、煮たりして食べたに違いないと考えたのです。そのような大雑把な料理を漁師料理とか磯料理と言います。

少し高級な旅館や料亭ではもっと手の込んだ優雅な魚料理を出します。それとはまったく違うのが漁師料理なのです。

泊まった旅館で上品な魚料理を食べて、何故か魚を食べたような気がしません。何となく魚を沢山食べたという充実感がないのです。

帰りにアジの干物を買い、真鶴半島の原忠で漁師料理を食べて、やっと海の魚を充分食べた満足感が得られたのです。

そしてこの食べ方は縄文時代から基本的に変わっていないという考えにとらわれたのです。

伊豆半島や真鶴半島では山が険しく水田は勿論、畑すら作れません。食べるものは魚しかないのです。そんな場所を旅すれば自然と縄文人の食生活を想像したくなります。

古くから住んでいた人々の食生活を偲ぶ旅になってしまったのです。

それでは写真を用いて簡略に説明いたします。

上の写真は旅館の窓から見た相模湾です。稲取温泉の沖はキンメダイの宝庫です。アジやサバのも豊富に取れます。サワラもイサキもメバルもイシダイも、そしてサザエやアワビからヒジキやモズクも取れます。野菜が無くても海藻類でなんとかなりそうです。

上の写真は淡水の一碧湖の写真です。大きな湖なので淡水魚も取れます。従って伊豆半島の山間部でも魚貝類に困らない筈です。

上の写真はアジの干物とキンメダイの味噌漬けで有名な徳造丸本店です。稲取漁港の前にあり新鮮な魚で干物や味噌漬けを作るので味が抜群なのです。

国道沿いに大きな徳造丸の販売店が数カ所あり干物を大量に売っていますが、どうもその味は本店の干物と少し違うような気がします。ですから稲取に行ったら徳造丸本店に行き、アジの干物を買うようにしています。

上の写真は真鶴半島にある漁師料理の原忠の店内にある生簀です。昔はコンクリートは無かったので木桶や土器の大甕を使っていたのではないかと想像しました。

兎に角、干物にしろ生簀にしろ、魚を数日間は保存する必要があったのでしょう。海が毎日、凪(なぎ)なら良いのですが、荒れる日が必ずあります。その間、家族が飢えないようにしなければなりません。原忠の店内にある生簀を見ながら、料理が来るのを待ち、そんなことを考えていました。

そうしたら下にのような感じの料理が出て来ました。

この写真は原忠のHPから借用しましたが、料理の仕方や盛り付けが大雑把な様子がよく表現してあります。

私の取った料理は生の刺身のイカ、コチ、サザエ、アジ、などで遠洋もののマグロやカツオはありません。すべて相模湾で取れるものです。

他にサザエを焼いた壺焼き、サワラの焼いたもの、ヒジキの煮もの、モズクの酢の物、貝の入った茶碗蒸し、ご飯、漬物、味噌汁がつきました。

一方、家内はキンメダイの煮魚定食をとりました。

魚貝類が新鮮なので手の込んだ料理をしなくても非常に美味しいのです。

食べながら縄文時代のことを想像していました。

当時は刺身包丁が無かったので鋭利な黒曜石の刃物で魚を切った筈です。従って上の写真のサシミのようにキチンとした形ではなく小骨も混じっていたことでしょう。

焼いた魚は同じ様だったに違いありません。塩は海水を煮詰めて作っていたので粉末の塩よりも煮詰めた海水を少々かけて食べる方法もあったに違いありません。

魚の煮ものは土器の鍋で煮たのでしょうが砂糖や醤油は無かったのでショウガやワサビ・サンショウと塩で味を調えたのでしょう。

つまらない話で恐縮ですが、私には縄文の血が流れているらしく、旅に出るとつい訪ねた地方の歴史を想い、そして縄文時代まで遡って考える癖があるのです。

そうすると旅が一層楽しくなるのです。まあ趣味と言えば趣味の一つです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

そこで先週の伊豆半島の旅で考えたことを一つだけ取上げてご紹介いたします。

それは魚の食べ方です。縄文時代には魚を生で、そして大雑把に焼いたり、煮たりして食べたに違いないと考えたのです。そのような大雑把な料理を漁師料理とか磯料理と言います。

少し高級な旅館や料亭ではもっと手の込んだ優雅な魚料理を出します。それとはまったく違うのが漁師料理なのです。

泊まった旅館で上品な魚料理を食べて、何故か魚を食べたような気がしません。何となく魚を沢山食べたという充実感がないのです。

帰りにアジの干物を買い、真鶴半島の原忠で漁師料理を食べて、やっと海の魚を充分食べた満足感が得られたのです。

そしてこの食べ方は縄文時代から基本的に変わっていないという考えにとらわれたのです。

伊豆半島や真鶴半島では山が険しく水田は勿論、畑すら作れません。食べるものは魚しかないのです。そんな場所を旅すれば自然と縄文人の食生活を想像したくなります。

古くから住んでいた人々の食生活を偲ぶ旅になってしまったのです。

それでは写真を用いて簡略に説明いたします。

上の写真は旅館の窓から見た相模湾です。稲取温泉の沖はキンメダイの宝庫です。アジやサバのも豊富に取れます。サワラもイサキもメバルもイシダイも、そしてサザエやアワビからヒジキやモズクも取れます。野菜が無くても海藻類でなんとかなりそうです。

上の写真は淡水の一碧湖の写真です。大きな湖なので淡水魚も取れます。従って伊豆半島の山間部でも魚貝類に困らない筈です。

上の写真はアジの干物とキンメダイの味噌漬けで有名な徳造丸本店です。稲取漁港の前にあり新鮮な魚で干物や味噌漬けを作るので味が抜群なのです。

国道沿いに大きな徳造丸の販売店が数カ所あり干物を大量に売っていますが、どうもその味は本店の干物と少し違うような気がします。ですから稲取に行ったら徳造丸本店に行き、アジの干物を買うようにしています。

上の写真は真鶴半島にある漁師料理の原忠の店内にある生簀です。昔はコンクリートは無かったので木桶や土器の大甕を使っていたのではないかと想像しました。

兎に角、干物にしろ生簀にしろ、魚を数日間は保存する必要があったのでしょう。海が毎日、凪(なぎ)なら良いのですが、荒れる日が必ずあります。その間、家族が飢えないようにしなければなりません。原忠の店内にある生簀を見ながら、料理が来るのを待ち、そんなことを考えていました。

そうしたら下にのような感じの料理が出て来ました。

この写真は原忠のHPから借用しましたが、料理の仕方や盛り付けが大雑把な様子がよく表現してあります。

私の取った料理は生の刺身のイカ、コチ、サザエ、アジ、などで遠洋もののマグロやカツオはありません。すべて相模湾で取れるものです。

他にサザエを焼いた壺焼き、サワラの焼いたもの、ヒジキの煮もの、モズクの酢の物、貝の入った茶碗蒸し、ご飯、漬物、味噌汁がつきました。

一方、家内はキンメダイの煮魚定食をとりました。

魚貝類が新鮮なので手の込んだ料理をしなくても非常に美味しいのです。

食べながら縄文時代のことを想像していました。

当時は刺身包丁が無かったので鋭利な黒曜石の刃物で魚を切った筈です。従って上の写真のサシミのようにキチンとした形ではなく小骨も混じっていたことでしょう。

焼いた魚は同じ様だったに違いありません。塩は海水を煮詰めて作っていたので粉末の塩よりも煮詰めた海水を少々かけて食べる方法もあったに違いありません。

魚の煮ものは土器の鍋で煮たのでしょうが砂糖や醤油は無かったのでショウガやワサビ・サンショウと塩で味を調えたのでしょう。

つまらない話で恐縮ですが、私には縄文の血が流れているらしく、旅に出るとつい訪ねた地方の歴史を想い、そして縄文時代まで遡って考える癖があるのです。

そうすると旅が一層楽しくなるのです。まあ趣味と言えば趣味の一つです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

旅にはそこはかとない目的があります。今回、軽井沢に泊まり、小諸の藤村記念館を訪れ、そして曾遊の松原湖をめぐり、二日目には八ヶ岳高原の清里にある清泉寮に泊まりました。

これにはかなりはっきりした目的があったのです。

先月の4月中旬にキリシタンの美しい教会群のある長崎の五島列島を旅しました。八ヶ岳高原の清里にある清泉寮に泊まったのはその続きのようなものでした。

清泉寮はアメリカの聖公会の宣教師のポール・ラッシュによって昭和13年に作られた宿泊施設です。ポール・ラッシュはやはり聖公会のウィリアムズ主教によって1874年に作られた私立学校の後身にあたる立教大学の教授をしていたのです。

ところが日本の真珠湾攻撃が始まった戦争でそのポール・ラッシュは敵性外人としてアメリカへ強制送還されたのです。日本へ再び行きたい彼はアメリカ軍の将校になりマッカーサーの占領軍の一将校としてやって来たのです。そして清泉寮を復興し、清里地域への開拓民の定着を促進したのです。それまでは清里地域は人の住まない山地だったのです。

現在、清里周辺で高原野菜を栽培したり牧畜をしている人々はでそのポール・ラッシュと清泉寮を大切にしています。

近年はジャージー種の牛乳で作ったソフトクリームが爆発的な人気を博し若者が多数清里を訪れるようになりました。

現在、清泉寮は設備の良いホテルとして一般の人々も宿泊出来ます。新館と旧館がありますが新館のほうが施設が良く、その奥にはポール・ラッシュの記念館もあります。

普通のホテルと違うところは館内に聖公会の礼拝堂黙想室があることです。礼拝堂で少しお祈りをして来ました。

それでは写真で清泉寮の近辺の風景を示します。

上と下の写真は八ヶ岳の風景です。雲が多くて暗かったのですが残雪を頂いた峰々がまじかに見えていました。

上は八ヶ岳高原の開拓地の風景です。戦後に開拓された畑で、おもに高原野菜を東京へ出荷しています。寒冷地なので風景が北海道に似ています。

上は清泉寮の新館の入り口です。宿泊の受け付けは全て新館のみで行っています。

上は乳牛牧場で、この脇の売店でジャージー種の牛乳で作ったソフトクリームを朝9時から販売しています。

この八ヶ岳高原の清里地域は戦前は人のいない荒地だったのです。それが一人のアメリカ人によって開拓が進み、現在は観光地として有名になっているのです。日本のいろいろな地方の歴史のなかでも興味深い地方史になっています。そんなことを考えさせる旅でした。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料==========

清泉寮を作った人:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B3%89%E5%AF%AE

清泉寮は、現在ではロッジ、コテージ、レストラン、キャンプ場などを有する宿泊・研修施設であるが、建設当初の1938年(昭和13年)は、清里開拓の父と呼ばれるポール・ラッシュが指導したKEEP(Kiyosato Educational Experiment Project:清里教育実験計画)の一環としての日米協会青年活動によるキリスト教研修の中心施設であった。当時まだ貧しかった山梨県のこの地に大きな可能性をもたらし、キリスト教信者のみならず多くの人をひきつけた。清泉寮という名称は、1937年(昭和12年)秋に現地を視察した立教大学の高松孝治教授司祭により名付けられた。

以下は省略します。でも続きは是非、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B3%89%E5%AF%AE を開いてご覧下さい。面白いですよ。

立教大学作った人:http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/spirit/history/

創設者ウィリアムズ主教は1829年7月18日、アメリカ合衆国ヴァージニア州リッチモンド市で生まれる。ヴァージニア聖公会神学校を卒業後中国派遣宣教師に任命され、1856年6月 に上海に到着。1859年日本に派遣され、同年6月に長崎に到着。幕府のキリスト教弾圧の中、伝道に務める。1866年に一旦帰国した後、中国および日本伝主教となり中国と日本の新拠点として武昌と大阪を開拓。1874年2月に築地に立教の前身となる私塾を開く。1889年、後進に道をゆずるべく主教職を辞任。1895年京都に移り関西地方の伝道に生涯最後の力を注ぐ。1910年12月2日、故郷リッチモンド市で生涯を終える。 享年81。

これにはかなりはっきりした目的があったのです。

先月の4月中旬にキリシタンの美しい教会群のある長崎の五島列島を旅しました。八ヶ岳高原の清里にある清泉寮に泊まったのはその続きのようなものでした。

清泉寮はアメリカの聖公会の宣教師のポール・ラッシュによって昭和13年に作られた宿泊施設です。ポール・ラッシュはやはり聖公会のウィリアムズ主教によって1874年に作られた私立学校の後身にあたる立教大学の教授をしていたのです。

ところが日本の真珠湾攻撃が始まった戦争でそのポール・ラッシュは敵性外人としてアメリカへ強制送還されたのです。日本へ再び行きたい彼はアメリカ軍の将校になりマッカーサーの占領軍の一将校としてやって来たのです。そして清泉寮を復興し、清里地域への開拓民の定着を促進したのです。それまでは清里地域は人の住まない山地だったのです。

現在、清里周辺で高原野菜を栽培したり牧畜をしている人々はでそのポール・ラッシュと清泉寮を大切にしています。

近年はジャージー種の牛乳で作ったソフトクリームが爆発的な人気を博し若者が多数清里を訪れるようになりました。

現在、清泉寮は設備の良いホテルとして一般の人々も宿泊出来ます。新館と旧館がありますが新館のほうが施設が良く、その奥にはポール・ラッシュの記念館もあります。

普通のホテルと違うところは館内に聖公会の礼拝堂黙想室があることです。礼拝堂で少しお祈りをして来ました。

それでは写真で清泉寮の近辺の風景を示します。

上と下の写真は八ヶ岳の風景です。雲が多くて暗かったのですが残雪を頂いた峰々がまじかに見えていました。

上は八ヶ岳高原の開拓地の風景です。戦後に開拓された畑で、おもに高原野菜を東京へ出荷しています。寒冷地なので風景が北海道に似ています。

上は清泉寮の新館の入り口です。宿泊の受け付けは全て新館のみで行っています。

上は乳牛牧場で、この脇の売店でジャージー種の牛乳で作ったソフトクリームを朝9時から販売しています。

この八ヶ岳高原の清里地域は戦前は人のいない荒地だったのです。それが一人のアメリカ人によって開拓が進み、現在は観光地として有名になっているのです。日本のいろいろな地方の歴史のなかでも興味深い地方史になっています。そんなことを考えさせる旅でした。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料==========

清泉寮を作った人:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B3%89%E5%AF%AE

清泉寮は、現在ではロッジ、コテージ、レストラン、キャンプ場などを有する宿泊・研修施設であるが、建設当初の1938年(昭和13年)は、清里開拓の父と呼ばれるポール・ラッシュが指導したKEEP(Kiyosato Educational Experiment Project:清里教育実験計画)の一環としての日米協会青年活動によるキリスト教研修の中心施設であった。当時まだ貧しかった山梨県のこの地に大きな可能性をもたらし、キリスト教信者のみならず多くの人をひきつけた。清泉寮という名称は、1937年(昭和12年)秋に現地を視察した立教大学の高松孝治教授司祭により名付けられた。

以下は省略します。でも続きは是非、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B3%89%E5%AF%AE を開いてご覧下さい。面白いですよ。

立教大学作った人:http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/spirit/history/

創設者ウィリアムズ主教は1829年7月18日、アメリカ合衆国ヴァージニア州リッチモンド市で生まれる。ヴァージニア聖公会神学校を卒業後中国派遣宣教師に任命され、1856年6月 に上海に到着。1859年日本に派遣され、同年6月に長崎に到着。幕府のキリスト教弾圧の中、伝道に務める。1866年に一旦帰国した後、中国および日本伝主教となり中国と日本の新拠点として武昌と大阪を開拓。1874年2月に築地に立教の前身となる私塾を開く。1889年、後進に道をゆずるべく主教職を辞任。1895年京都に移り関西地方の伝道に生涯最後の力を注ぐ。1910年12月2日、故郷リッチモンド市で生涯を終える。 享年81。

あれはもう30年以上も昔になりましたが、まだ若かった妻と一緒に散歩した松原湖に行きました。北八ヶ岳の長野県側の小海町にある高原の自然湖です。

たしか湖岸まで車が入れたと思い入り口を見つけました。下りて行くと30年以上前と同じ風景が眼前に広がり、昔と寸分も違わない歩道が湖を一周しています。下にその風景をしめします。

旧懐の情が胸に溢れます。昔どうりの駐車場に車を停め、人のいない湖岸の遊歩道を歩きます。

あくまでも静寂な高原の湖は淋しささえ感じられます。とにかく人影が無いのです。

あまり整備されていない自然のままの道を歩いていくと2軒、3軒と喫茶店や蕎麦屋や民宿があります。しかしよく見ると全てが廃業しています。入り口や壁の材木が朽ちかけています。

30年前はあんなに賑わっていたのに誰もいないのです。

しかし良く観察すると休日には家族連れが来てボート遊びをするようです。下の写真のように湖に浮かんだボートと管理小屋だけは手入れされています。

昔は雪の無い季節にはヘラ鮒釣りや冬はワカサギ釣りで人が沢山来ました。観光客も多く湖岸の土産物屋や民宿も賑やかだったのです。

土産物店が作ったシャクナゲ園には人が来なくても下の写真のように美しい花が咲いています。

周囲の新緑はあくまでも美しく心地良い弱い風が吹き抜けています。湖に流れ込む清流には岩魚の影が見えています。観光客があまり来ないと岩魚も人を恐れません。そんな新緑の写真を2枚示します。

このような新緑の美しい湖岸を巡りながら観光地の栄枯盛衰を想いました。

自然はあくまでも美しいが人があまり来なくなった観光地は全国に沢山あるに違いありません。人が来なくなると自然保護のためにその方が良いのです。しかしそこに住んでい居る人々の収入が減ります。過疎化が起きます。

近年、観光客は国内の地味な場所よりも海外に遊びに行くのです。経済事情が良いので気軽で家族一緒に海外の面白い所に行きます。

そして昔は観光旅行に行くと必ずのようにお土産を沢山買う習慣でした。観光地では食べ物屋に入って散財する習慣があったのです。観光旅行など滅多に出来なかった時代は人々は松原湖のような所にも沢山訪れて散財したのです。

それはある時代の日本の文化だったのです。その文化が消えてしまえば、あちこちの観光地が寂びれるのは、それも歴史の断面です。

栄枯盛衰は世の習いと言いますが、松原湖にも盛衰があるのです。それにしてももっと多くの人々が訪れて松原湖の自然の素晴らしさを楽しんで頂きたいと祈っています。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

==参考資料==========

松原湖の生成:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E6%B9%96

888年の八ヶ岳連峰・天狗岳爆発により、丘陵地の窪地を流れる大月川が泥流によりせき止められて氾濫し、生成された自然湖である。形成要因として火山性地震による大月川のせき止め説もある。猪名湖・長湖・大月湖に周辺の臼児池(うすごいけ)・鶉取池(うずらとりいけ)・桷木池(ずみのきいけ)・オシデノウミを加えた7湖沼を松原湖沼群という。湖沼群の中でも特に大きいのが猪名湖で、その名は湖の形がイノシシに似ていることに由来する。

たしか湖岸まで車が入れたと思い入り口を見つけました。下りて行くと30年以上前と同じ風景が眼前に広がり、昔と寸分も違わない歩道が湖を一周しています。下にその風景をしめします。

旧懐の情が胸に溢れます。昔どうりの駐車場に車を停め、人のいない湖岸の遊歩道を歩きます。

あくまでも静寂な高原の湖は淋しささえ感じられます。とにかく人影が無いのです。

あまり整備されていない自然のままの道を歩いていくと2軒、3軒と喫茶店や蕎麦屋や民宿があります。しかしよく見ると全てが廃業しています。入り口や壁の材木が朽ちかけています。

30年前はあんなに賑わっていたのに誰もいないのです。

しかし良く観察すると休日には家族連れが来てボート遊びをするようです。下の写真のように湖に浮かんだボートと管理小屋だけは手入れされています。

昔は雪の無い季節にはヘラ鮒釣りや冬はワカサギ釣りで人が沢山来ました。観光客も多く湖岸の土産物屋や民宿も賑やかだったのです。

土産物店が作ったシャクナゲ園には人が来なくても下の写真のように美しい花が咲いています。

周囲の新緑はあくまでも美しく心地良い弱い風が吹き抜けています。湖に流れ込む清流には岩魚の影が見えています。観光客があまり来ないと岩魚も人を恐れません。そんな新緑の写真を2枚示します。

このような新緑の美しい湖岸を巡りながら観光地の栄枯盛衰を想いました。

自然はあくまでも美しいが人があまり来なくなった観光地は全国に沢山あるに違いありません。人が来なくなると自然保護のためにその方が良いのです。しかしそこに住んでい居る人々の収入が減ります。過疎化が起きます。

近年、観光客は国内の地味な場所よりも海外に遊びに行くのです。経済事情が良いので気軽で家族一緒に海外の面白い所に行きます。

そして昔は観光旅行に行くと必ずのようにお土産を沢山買う習慣でした。観光地では食べ物屋に入って散財する習慣があったのです。観光旅行など滅多に出来なかった時代は人々は松原湖のような所にも沢山訪れて散財したのです。

それはある時代の日本の文化だったのです。その文化が消えてしまえば、あちこちの観光地が寂びれるのは、それも歴史の断面です。

栄枯盛衰は世の習いと言いますが、松原湖にも盛衰があるのです。それにしてももっと多くの人々が訪れて松原湖の自然の素晴らしさを楽しんで頂きたいと祈っています。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

==参考資料==========

松原湖の生成:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E6%B9%96

888年の八ヶ岳連峰・天狗岳爆発により、丘陵地の窪地を流れる大月川が泥流によりせき止められて氾濫し、生成された自然湖である。形成要因として火山性地震による大月川のせき止め説もある。猪名湖・長湖・大月湖に周辺の臼児池(うすごいけ)・鶉取池(うずらとりいけ)・桷木池(ずみのきいけ)・オシデノウミを加えた7湖沼を松原湖沼群という。湖沼群の中でも特に大きいのが猪名湖で、その名は湖の形がイノシシに似ていることに由来する。

11月30日から札幌、小樽、ニッカの余市、洞爺湖ウインザーホテル、昭和新山と2泊3日の冬の旅をして来ました。例によって下手ながらも写真を沢山撮って来ました。

しかし東京を出発する前に写真のテーマを以下のように決めました。

(1)降りしきる雪景色を主題にした写真

(2)札幌の大通公園の恒例のイルミネーション

(3)同じ公園の一角にある「ミュンヘン・クリスマス・マーケット」の屋台と人々

(4)大正時代を感じさせる小樽の運河と倉庫群

(5)余市のニッカウイスキー工場の歴史的風景

(6)洞爺湖近くの山上にあるウインザーホテルの内装とその文化

(7)昭和新山とその観測者、三松正夫の記念館と彼の観測記録

北海道への旅の始めの2日は冷たい冬の雨でした。3日目は朝から強風と猛吹雪で気温が一気に下がり本格的な北海道の冬景色になりました。

これから数日にわたって上に書いた7つのテーマに関して写真と物語をお送りしたいと思います。

今日は総集編のようなつもりであちこちで撮った写真をお送りいたします。尚、北海道は道東、知床、野付半島、大雪山近辺、函館近辺と大変景観と気候が違いますが今回はそのほんの一部のご紹介です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

上は降りしきる雪片を撮ったつもりです。山々のモミの木も白樺林も雪に埋もれる冬到来です。

上は札幌の大通公園のイルミネーションです。冷たい雨の降る寒い夜でした。

上は洞爺湖から昭和新山へ向かう山道の雪景色です。気温はまだそんなに寒くなく零度前後のようでした。

現在の朝のドラマのマッサンに出てくる余市にニッカウイスキーの工場の正門です。1934年に創業者の竹鶴政孝氏によって作られた工場です。彼がリタ夫人とともに住んでいた西洋館も中に保存、展示してあります。

上は小樽の観光名所の運河と倉庫群の写真です。小樽はニシンで栄えた漁港でしたが札幌の外港としても重要な役割をはたしました。しかし函館のように古い教会も修道院も無く宗教的な雰囲気の無い街です。お土産店は華々しいのですがその地域の外には寒そうなたたずまいの家が並んでいる淋しい町です。札幌への通勤電車が走って行くのをホテルの窓から見下ろしていました。

上は2008年にサミットが開催されたウインザーホテルのロビーです。ウインザーなどと変な名前なので趣味の悪いホテルではないかと想像していましたが、内装は上品で落ち着いていて、その上接客態度が良いので感心しました。いずれ詳しくご報告いたします。

しかし東京を出発する前に写真のテーマを以下のように決めました。

(1)降りしきる雪景色を主題にした写真

(2)札幌の大通公園の恒例のイルミネーション

(3)同じ公園の一角にある「ミュンヘン・クリスマス・マーケット」の屋台と人々

(4)大正時代を感じさせる小樽の運河と倉庫群

(5)余市のニッカウイスキー工場の歴史的風景

(6)洞爺湖近くの山上にあるウインザーホテルの内装とその文化

(7)昭和新山とその観測者、三松正夫の記念館と彼の観測記録

北海道への旅の始めの2日は冷たい冬の雨でした。3日目は朝から強風と猛吹雪で気温が一気に下がり本格的な北海道の冬景色になりました。

これから数日にわたって上に書いた7つのテーマに関して写真と物語をお送りしたいと思います。

今日は総集編のようなつもりであちこちで撮った写真をお送りいたします。尚、北海道は道東、知床、野付半島、大雪山近辺、函館近辺と大変景観と気候が違いますが今回はそのほんの一部のご紹介です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

上は降りしきる雪片を撮ったつもりです。山々のモミの木も白樺林も雪に埋もれる冬到来です。

上は札幌の大通公園のイルミネーションです。冷たい雨の降る寒い夜でした。

上は洞爺湖から昭和新山へ向かう山道の雪景色です。気温はまだそんなに寒くなく零度前後のようでした。

現在の朝のドラマのマッサンに出てくる余市にニッカウイスキーの工場の正門です。1934年に創業者の竹鶴政孝氏によって作られた工場です。彼がリタ夫人とともに住んでいた西洋館も中に保存、展示してあります。

上は小樽の観光名所の運河と倉庫群の写真です。小樽はニシンで栄えた漁港でしたが札幌の外港としても重要な役割をはたしました。しかし函館のように古い教会も修道院も無く宗教的な雰囲気の無い街です。お土産店は華々しいのですがその地域の外には寒そうなたたずまいの家が並んでいる淋しい町です。札幌への通勤電車が走って行くのをホテルの窓から見下ろしていました。

上は2008年にサミットが開催されたウインザーホテルのロビーです。ウインザーなどと変な名前なので趣味の悪いホテルではないかと想像していましたが、内装は上品で落ち着いていて、その上接客態度が良いので感心しました。いずれ詳しくご報告いたします。

今日は夏の奥多摩へ小さな旅に行きました。

夏の青空が朝から輝いています。思い立って、独りで車を駆って奥多摩の鳩ノ巣まで小さな旅をして来ました。

多摩川上流域の古刹、海禅寺と梅岩寺を散策し、多摩川の地酒、「嘉泉」の田村酒造と、もう一つの地酒、「沢の井」の小澤酒造の写真を撮りました。

そして54年前に婚約中だった家内と初めて行った鳩ノ巣渓谷まで行って来ました。茫々54年。アッという間に時が流れ去ったものです。...

多摩川名物の「へそ饅頭」を家内へのお土産に買いました。

多摩川の上流域は東京より涼しくて新鮮な川風が吹いていました。

下に鳩ノ巣渓谷の写真2枚と御岳駅のそばの玉川屋という蕎麦屋の写真をお送りします。玉川屋のソバはお薦めです。その上、座敷の大きなガラス戸から多摩川の向側の山の緑が見え、眺望の良い蕎麦屋さんです。駐車場もあります。

夏の青空が朝から輝いています。思い立って、独りで車を駆って奥多摩の鳩ノ巣まで小さな旅をして来ました。

多摩川上流域の古刹、海禅寺と梅岩寺を散策し、多摩川の地酒、「嘉泉」の田村酒造と、もう一つの地酒、「沢の井」の小澤酒造の写真を撮りました。

そして54年前に婚約中だった家内と初めて行った鳩ノ巣渓谷まで行って来ました。茫々54年。アッという間に時が流れ去ったものです。...

多摩川名物の「へそ饅頭」を家内へのお土産に買いました。

多摩川の上流域は東京より涼しくて新鮮な川風が吹いていました。

下に鳩ノ巣渓谷の写真2枚と御岳駅のそばの玉川屋という蕎麦屋の写真をお送りします。玉川屋のソバはお薦めです。その上、座敷の大きなガラス戸から多摩川の向側の山の緑が見え、眺望の良い蕎麦屋さんです。駐車場もあります。

・

・

朝からの春のような温かい風に誘われて相模湖まで小さな旅をしてきました。

行きは中央高速道路で相模湖へ行き、湖畔のレストランで昼食をとりました。

湖の傍には平日無料の大きな駐車場があります。

午後に湖のほとりを散歩し、帰りは甲州街道の大垂水峠を根気良く登って、帰ってきました。

帰りに小原宿の底沢橋から美女谷へ分け入り、美女谷温泉を探訪しました。

ところがその宿は廃業になっていました。秘湯や山間の素朴な温泉の愛好家にとっては有名な温泉でした。

昭和時代のはじめから、つい最近まで、多数の人々が訪ねて行った宿でした。それがひそかに廃業しているのを見ると時代の流れの早さに、しばし感慨が湧いてきます。

下に早春の相模湖の風景を示します。

・

・

下の写真はトンビの舞う様子を撮った写真です。東京の住宅街にはトンビが飛んでいないので家内が珍しがって撮りました。

下は小原宿のそばの底沢橋から美女谷温泉の入口に立っている看板です。

この看板の左手前に以下のような説明板が出ています。照手姫という美女の生まれた谷なので美女谷と言われたという伝承です。

照手姫の物語をこのように大切にし、看板をあちこちに掲げている人の心が美しいと感じながら車を運転して帰ってきました。

なお照手姫の伝承はいろいろな種類があります。

上の看板はその幾つかある伝承の一つです。

詳しくは、http://www.sagami.in/rekishi/terute.htmlをご覧下さい。

早春の相模湖へ小さな旅でした。(終わり)