"Chilcano" を偶然手にしたことから、「ラテンジャズ」の地平線(水平線)はカリブ海よりも遙か南にまで拡がっていることを知った。こうなったら、この新しいジャズのことをもっと知りたいと思うのは自然なこと。

ラテンジャズといえば、未だに半世紀以上前に生まれた『アフロ・キューバン・ジャズ』から殆ど時計が前に進んでいない数多の日本の「ジャズ本」はまったくあてにならない。日本にもたくさんおられるラテン音楽に詳しい人もジャズは苦手という方が多い。そんなわけで、とりあえずの情報源として "Chilcano" のMark Holstonの手になる充実したライナーノーツを熟読する。限られたスペースの中からもフェステホ(festejo)やランド-(Lando)などがアフロ・ペルー・ジャズを彩る代表的なリズムであることがわかる。では、こういったリズム/音楽にはどんな特徴があるのだろうか。

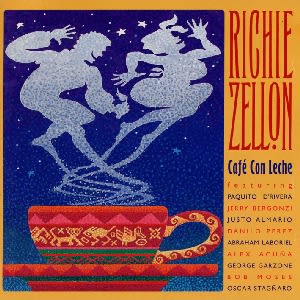

幸いにも当時(2000年頃)はインターネットで様々な情報を入手できる時代になっていた。CDに載っていたアドレスを頼りに発売元の "Songosaurus Music" のHPにアクセスする。そこには、『チルカーノ』の他にレーベルの創設者であるリッチー・セーロン(Richie Zellon:スペイン語の発音方法に倣えば「セジョン」あるいは「セリョン」にすべきだが、ここでは米国流にセーロンとする)のリーダー作3枚を含む6枚のCDがリストアップされていた。

さて、どれを購入しようか?と迷ったが、セーロンの3枚以外を落とす理由が見つからない。音楽ファンを何十年もやっている経験則に従えば、買わずに後悔するくらいなら買った方がいいに決まっている。ネットからの直接購入には少々不安もあった当時ではあるが、結局残り6枚すべてのCDをオーダーした。結論は言うまでもないだろう。ここにわざわざ「サウス・アメリカン・ジャズ」のブログを書いているくらいだから。とくに処女作となった "Café Con Lech"("Coffee With Milk")はアフロ・ペルー・ジャズの特徴を掴むために何度も何度もCDプレーヤーに載せることになった

あとでいろいろと分かったことだが、リッチー・セーロンが自作CDをネットで直販する形を取ったのは苦渋の選択でもあった。自信を持って制作した "Café Con Leche" は「売れ(るわけが)ない」という理由でどこの会社もリリースしてくれなかったので、ならば自分自身で売ろうという流れ。しかしながら、そもそもレーベル設立自体が大きなリスクだったのだ。一時は(訴訟と負債を抱える形で)セーロン自身も(音楽の)表舞台から消えてしまう。

しかし、高い理想を掲げ、信念を曲げなかったことが功を奏し、セーロンは見事に復活を果たした。ようやく時代がセーロンの考え方に追いついたというべきかもしれない。実質的なデビュー作 "Café Con Lech" はボストン、ロサンゼルス、そして故郷のリマの3カ所で行われたセッションを1枚のCDにまとめた力作。「アフロ・ペルー・ジャズ」に留まらず「サウス・アメリカン・ジャズ」の歴史においても金字塔を打ち立てたランドマーク的作品と言ってもいいのではないだろうか。

♪セッション1(1994年1月、米国ボストンにて)

1) Latitude (Richie Zellon) - festejo/Peru - ※曲目の番号は実際のCDのトラックNo

2) Parque de las Leyendas (Richie Zellon) -lando/Peru-

4) Corazon Norteno (Richie Zellon) -marinera/Peru-

7) Pazzolesque (Richie Zellon) -tango/Argentina-

Richie Zellon : Guitar (Peru)

Jerry Bergonzi : Tenor Sax (USA)

Danilo Perez : Piano (Panama)

Oscar Stagnaro : Bass (Peru)

Bob Moses : Drums (USA)

Saturnino Pernell (Puerto Rico?)

Hector Quintanilla (Peru?)

ボストンにあるバークリー音楽院は「サウス・アメリカン・ジャズ(SAジャズ)」においても重要なキーワードの一つ。その理由は、ここでジャズを学び、サウス・アメリカン・ジャズの担い手となった南米出身の音楽家が多いから。

音楽がさかんな南米とはいっても、幼少自体からジャズに接することができる人は殆どいないようだ。日本では想像も及ばない格差社会にあって、ジャズを聴くことができるのは一握りの上流家庭の子女のみ。そんな人たちの中から、本場のジャズを学びたいと思った音楽家がボストンに向かう。しかし、そこで音楽を勉強するうちに、母国には世界に誇るべき音楽文化があることに目覚め、ルーツ音楽のエッセンスをジャズに活かす試みへの取り組みを始める。それは母国で悲惨な運命を辿ったアフロ系の人たちの苦い歴史を学ぶことでもあるのだが、SAジャズを担うミュージシャン達のバイオグラフィーを読んでいるとそんな経歴を持つ人が多い。

リッチー・セーロンも本格的なジャズを学ぶためにバークリーを目指したひとりだった。実際は名ギタリストのパット・マルティーノから受けたショートレッスンが最高だったと告白しているが、バークリーで多くの友人を得たことは大きな財産になったようだ。ラテン系のミュージシャンに混じって、ジェリー・ベルゴンツィやボブ・モーゼスといったジャズ界の猛者たちが名を連ねているのが目を引く。しかし、実はSAジャズの特徴のひとつはここにある。南米の音楽に興味を持ったジャズミュージシャンなら、国籍を問わず誰でも参加できるのがオープンマインドなSAジャズの素晴らしいところ。

オープニングのフェステホでまずは度肝を抜かれ、バラード系がフィットするランド-に1曲挟んでペルー色が濃厚のマリネラと「序盤戦」でアフロ・ペルー・ジャズの特徴が明確に提示されることになる。12/8拍子(感覚的には3/4+6/8だが)のフェステホと2×2の4ビートが交錯するSAジャズならでは世界が聴かれるのも、このメンバーならでは。また、ピアソラに捧げたれた7)を聴けば、タンゴもSAジャズの重要な構成要素であることがわかる。

ペルー風味が濃厚とは言いながらも、アブストラクトな感覚が支配的なオープニングがとにかく刺激的だ。所謂「ラテンジャズ」(リズミカルでハッピーなジャズ)を期待すると完全に面食らってしまうサウンドかも知れないが、SAジャズの世界が凝縮されたセッションだと思う。

♪セッション2(1994年1月、米国ロサンゼルスにて)

3) Cumbiacao (Richie Zellon) - cumbia/Colombia -

5) Café con Leche (Richie Zellon) -festejo/Peru-

6) Landologia (Richie Zellon) -lando/Peru-

7) La Prima de Estella (Richie Zellon) -songo/Cuba-

Richie Zellon : Guitar (Peru)

Justo Almario : Soprano & Tenor Sax (Colombia)

Otmaro Ruiz : Piano (Venezuela)

Abraham Laboriel : Bass (Mexico)

Alex Acuna : Drums & Percussion (Peru)

ある種緊迫感の漂うセッション1に比べると、米国で活躍するビッグネームばかりながらも、同胞のラテンアメリカ出身者で固めただけありリラックスした雰囲気が感じられる。「実は俺たちはこんなジャズがやりたかったんだ!」という意気込みで気持ちがひとつになったセッションは聴き応え十分。お国もののクンビアでは嬉々としてサックスを吹くフスト・アルマリオの表情が目に浮かぶようだ。この作品の中で唯一のアフロ/キューバンのリズム(ソンゴ)を用いた曲が聴けるのもこのセッションだ。

♪セッション3(1993年9月、ペルーの首都リマにて)

9) Barbara (Horace Silver) - lando/Peru –

10) Scrapple From the Apple (Charlie Parker) -festejo/Peru-

11) Senora Cabuca (Richie Zellon) –vals, lando/Peru- (In memory of Chabuca Gramda)

12) Jarana (Richie Zellon) -festejo/Peru-

Richie Zellon : Guitar (Peru)

Paquito D'Rivera : Alto Sax & Clarinet (Cuba)

George Gazone : Soprano & Tenor Sax (USA)

Jose Luis Madueno : Piano (Peru)

David Pinto : Bass (Peru)

Juan Madrano Cotito (Cajon)

Hugo Bravo : Bass (Peru)

Barry Smith : Drums (USA)

録音場所や顔ぶれを見ればセーロンが故郷に錦を飾ったセッションに見えてしまう。しかしながら、この録音は当初構想にはなかったと言う。ペルーにぶらりと帰ったときに、仲間のミュージシャンに請われてスタディオに向かったことから生まれた録音。そんな偶発的な状態で行われたセッションでありながら、ジャズのスパイスが至る所に振りかけられているのが面白い。

(ちなみに、仲間のミュージシャン達はデビッド・バーンが注目したことで知られるスサナ・バカのバンドの中核メンバーが中心。でも、パキート・デリヴェラとジョージ・ガゾーンが居るのは何故だろう。セッションが決まってから急遽呼び寄せたのだろうか?)

まずはホレス・シルバーの「バーバラ」で度肝を抜かれる。シルバーがこんな美しい曲を残していたことも驚きだが、ゆったりとしたランド-のリズムにぴったりとフィットしていることが驚き。このアルバムの中にあってもっとも感動的なトラックとなっている。お馴染みのパーカー・ナンバーではカホン(椅子の形をした打楽器)の最高の名手、コティートがシンプルな楽器から最高のソロを叩き出している。

南米最高の歌手のひとり、チャブーカ・グランダはリッチー・セーロンにとっても最高のアイドルだった。最初のレコーディング(1982年)にあたって、チャブーカから激励を受けたことからこの感動的なトラックが生まれた。美しいクラリネットソロを披露するパキートもキューバ出身ながら実はSAジャズにとって最重要人物のひとり。また、ジャズスタンダードの「いつか王子様が」のコード進行を借用しているところにセーロンのユーモアのセンスと洒落た一面を垣間見ることができる。

♪サウス・アメリカン・ジャズの歴史に貴重な1ページが切り拓かれた

『チルカーノ』のような耳当たりの良さは確かにない。このアルバムを最初に聴かされたら、レコード会社の担当者も(価値を認める人はいるかもしれないが)「ぜひ出したい」とは言えないだろう。でも、リッチー・セーロンが妥協せず、まずは「アフロ・ペルー・ジャズ」のコンセプトを確立し、「サウス・アメリカン・ジャズ」で世界に打って出るという意思を貫き通したことが結果的に良かったと思う。

この "Café con Leche" に比べたら、2作目の "The Nazca Lines" や3作目の "Metal Caribe" の方が遙かに楽しいし聴きやすい。とくに2作目での斬新な試み(ジミ・ヘンドリックスとアフロ・キューバン・ジャズの結婚)の予期せぬ成功はセンセーションを巻き起こしたかも知れない。でも、自分自身にとっても最高の教科書となっているこの作品の価値は計り知れないものがあるとCDプレーヤーにディスクを載せるごとに思いを新たにしている。