ベネズエラは世界有数の産油国であり、ミス・ユニバースを多く生みだしている国であり、スポーツでは日本にも有力選手を送り込んでいる野球が強い国。音楽界ならサルサ界のスーパースターとして名高いオスカル・デ・レオーンが居るし、最近ではアメリカで活躍するジャズミュージシャンも多い。ワルツやメレンゲやガイタといった民衆音楽の認知度も高まっている。ギターやマンドリンなどの弦楽器による都市弦楽アンサンブルも盛ん。

しかしながら、時代を担うスーパースターのグスタヴォ・デュダメルを生みだした音楽教育システムの「エル・システマ」に注目が集まるものの、クラシック音楽界でも素晴らしい作品が生み出されていることは殆ど知られていない。もっとも、南米大陸自体のクラシック音楽が殆ど知られていないのが現実。ブラジルならヴィラ・ロボス、アルゼンチンならヒナステラやピアソラ、パラグアイなら『大聖堂』のバリオスといった人達の名前が浮かんでくるが、他に誰か居たかな?という状況は今も昔も殆ど変わっていないように思われる。

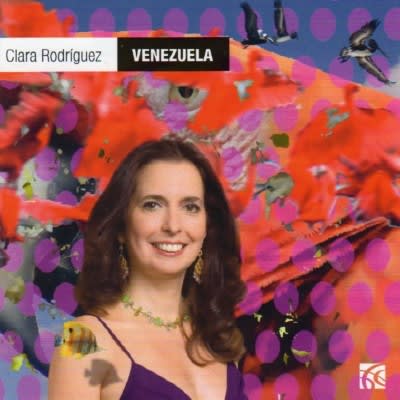

そんなベネズエラにあって、自国の音楽を積極的に世界に広めようと尽力しているひとりがピアニストのクララ・ロドリゲス。カラカス生まれで奨学金を得てロンドンの英国王立音楽院に学び、バッハ、モーツァルト、スカルラッティ、ショパン、ドビュッシーなどを得意とする。しかし、彼女がもっとも力を入れているのは南米の魅力的なピアノ曲で、とりわけ母国ベネズエラの作品には深い愛情を注ぎ込んでいる。そんなピアニストの愛が結実した1枚のCDが英国のニンバスレーベル(現在はWyastone Estateが運営)から2010年にリリースされた『ベネズエラ』。あまりにも素晴らしい内容なので “From Venezuela with Love” とタイトルを付け直したいくらい。

♪Clara Rodriguez “VENEZUELA”(NIMBUS ALLIANCE NI 6122)

1) Luisa Elena Paesano “Pajarillo” (joropo) *

2) Evencio Castellanos “Mananina caraquena” (waltz)

3) Federico Vollmer “Jarro mocho” (joropo) *

4) Ramon Delgado Palacios “La Dulzura de tu rostro” (waltz)

5) Luisa Elena Paesano “El porfiao” (joropo)

6) Federico Vollmer “El atravesado” (waltz)

7) Federico Ruiz “Aliseo” (joropo)

8) Maria Luisa Escobar “Noche de luna en Altamira” (waltz) *

9) Federico Ruiz “Zumba que Zumba” (joropo) *

10) Miguel Astor “Adriana” (waltz)

11) Pablo Camacaro “Diversion” (ritmo orquidea)

12) Antonio Lauro “Cancion”

13) Antonio Lauro “Vals criollo”

14) Juan Carlos Nunez “Retrato de Ramon Delgado Paracios” (waltz)

15) Modesta Bor “Fuga”

16) Modesta Bor “Juangriego” (waltz)

17) Antonio Lauro “Seis por derecho” (joropo)

18) Ricardo Teruel “Destilado de vals”

19) Francisco Delfin Pacheco “El cumaco de San Juan” (merengue)

20) Luis Laguna “Creo que te quiero” (waltz)

21) Pedro Elias Gutierrez “Alma llanera” (joropo)

22) Pablo Camacaro “Don Luis” (merengue)

23) Simon Diaz “Caballo Viejo” (pasaje llanero)

24) Manuel Yanez “Viajera del rio” (waltz) *

25) Heraclio Fernandez “El Diablo suelto” (waltz-joropo)

※ *印はYouTubeで聴取可能。とくに8)と24)はオススメ

都合18名の作曲家による25曲がズラリと並ぶ豪華ラインナップ。「第2の国歌」としてベネズエラ国民に愛される「アルマ・ジャネーラ」や「カバジョ・ビエホ」(シモン・ディアス)、「エル・ディアブロ・スエルト」といったポピュラーヒット曲も入ってはいるが、殆どは知られざる作品。強いて言えば数多くのギター作品を残しているアントニオ・ラウロが比較的知られている人だと思う。ちなみにフェデリコ・ルイスについては、ASVレーベルからクララ自身による作品集が出ている(一時廃盤状態だったが、ニンバスレーベルから再発)。

このように多くの作曲家による作品が並ぶと、総花的で散漫な印象のアルバムになりがち。だが、この作品集はまるでリサイタルを意識したかのような絶妙のプログラミングが施されていて、バラエティ・ショウには終わらない。ラインナップの末尾をじっくり眺めていただければ判るが、基本的にホローポ(joropo)とワルツ(waltz)が交互に並んでいる。ホローポも(ベネズエラの)ワルツも3/4拍子と6/8拍子が同時進行のクロスリズムになっていることが大きな特徴。だが、ホローポを早い3拍子、ワルツをゆったりした3拍子とみなせば、ほぼ同じリズムで緩急が入れ替わっていくことになる。また、情熱的な場面(ホローポ)とロマンティックで優雅な場面(ワルツ)が並ぶことでメリハリが効いたプログラムになる。

プログラムにはときおりメレンゲも混じるが、このリズムは5/8拍子。ただ、この5/8も3/8+(3/8-8/1)でカウントすると変拍子に感じられない(1拍足りない)ワルツになる。クララがホローポとワルツに心血を注いだ作品集ではあるが、同じくらいに愛しているメレンゲも外すことは出来なかったのだと思う。それにしても、ベネズエラの多くの作曲家にとって、ホローポがかくも愛されている音楽だったとは知るよしもなかった。ジャーノス地方で演奏されているホローポはアルパ(またはバンドーラ)、クアトロ、ベース、マラカスに歌が加わった編成が基本。めくるめくポリリズミックなアンサンブルを1台のピアノで表現出来るのはベネズエラ人ならではの血と愛情のなせる技だと思う。

いろいろ能書きを垂れてみたが、難しいことは考えなくてもスカルラッティやショパンのピアノ作品を愛する人ならすんなりと入っていける世界がここにある。民衆音楽の要素を取り入れた音楽が並んでいても、けして「ライト・クラシック」にはならず、また現代の作品が並んでいても「難しい」と感じさせるところがない。まぁ、これはベネズエラに限らず、ラテンアメリカのクラシック音楽作品に共通する面白さではあるのだが。ベネズエラの民衆音楽のみならず、クラシック音楽の魅力もたっぷりと伝えてくれる珠玉の作品集として音楽ファンの方に強くオススメしたい。

| Venezuela |

| Clara Rodriguez | |

| Nimbus Records |