専修の13年ぶりの1部復帰と日大の(まさかの)2部降格が決定し、両校のファンが去った後もその余韻が残る熊谷ラグビー場。入替戦の第2試合はリーグ戦を圧倒的な強さで全勝し1位となった拓大が登場するとあって、リーグ戦G史上初となる2校同時入れ替えも現実味を帯びてきた。だから、先ほどまで日大ファンが居たメインスタンドの左サイドに陣取る立正大の応援団も心穏やかではないはず。リーグ戦1部所属校の間でも、万が一入替戦に回ることになっても「絶体に8位にならないこと」は隠れ合い言葉みたいなものだったはずだから。

しかし、立正大は8位になったとはいえ、東海大を崖っぷちまで追い詰めたチームであり、それはけしてフロックではなかった。なかなか結果が出せない中で士気が低下してもおかしくないような状況だったが、シーズン半ばから徐々に調子を上げてきている。圧勝続きの拓大とてけして楽に戦える相手ではない。いや、むしろ拓大サイドから見ると、圧勝続きだった部分が逆に不安材料になるし、立正のように一発のあるチームの方が怖いはず。拓大有利と見ているファンが多い中、どのような戦いが繰り広げられるのだろうか。

◆キックオフ前の雑感

立正大はWTBにエースの早川がようやく復帰し、山梨学院戦を欠場したフィララ・レイモンドもスタメンに名を連ねる。最終戦は何とかベストの陣容で戦えることはファンにとって心強いに違いない。立正、拓大ともにファーストジャージはオレンジのため、本日は立正がオレンジ色(拓大は濃紺のセカンドジャージ)を身に纏う。拓大の選手達が総じて小柄なこともあり、ピッチに登場した両チームの選手達を見比べると、立正大選手達の鮮やかなオレンジ色が一際目立つような状況になっている。

拓大もおそらくベストの陣容と思われる。昨シーズンの入替戦は負傷欠場した安定感抜群のパトリック・ステイリンが13番を付けてピッチに立つのが心強い。SOを務める林は春シーズンにはWTBの位置からチームメイトに檄を飛ばしていたが、司令塔としてBK陣を纏める存在になったようだ。また、ウヴェの卒業で心配された高さとパワー不足もウヴェが再入学したかのような錯覚を起こさせるシオネ・ラベマイ(190cm, 107kg)の加入で解消された模様。しかし、拓大の看板はなんと言ってもジャパンのスクラムを担う存在になることが期待されるPR具を擁するスクラム。拓大の私的注目ポイントは、昨シーズンは決定力不足だったBKの攻撃力がどの程度上がっているかになる。

◆前半の戦い/拓大が先制するも、立正も譲らず拮抗した展開に

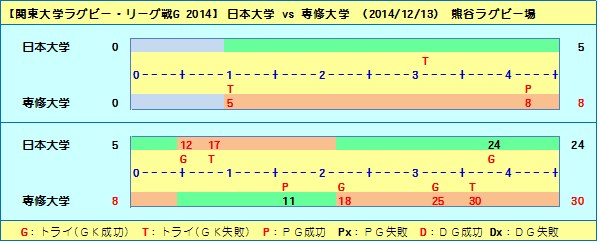

殆ど無風状態だった第1試合とはうって変わって、冬の熊谷の名物と言ってもいい赤城おろしの冷たい季節風が吹き始めた中、風下に陣取る立正大のキックオフで熱戦の火ぶたが切って落とされた。序盤は追い風を受けた拓大が立正大陣に攻め込む展開となる。4分、拓大は立正陣22m内で得たPKからゴール前でのラインアウトを選択し、モールを形成して押し込んでFL中嶋がトライを奪う。GKは失敗するものの拓大は幸先よく5点を先制した。

拓大のチャンスは続く。立正大のキックオフに対する蹴り返しが立正大陣22m付近でタッチを割る絶妙のキックとなりラインアウト。ここで立正大にノット1mがありスクラムからNo.8シオネが8単で前進を図るもののノットリリースの反則を犯す。ここから、ピンチを脱した形の立正大の反撃が始まる。HWL付近(右サイド)のラインアウトからいったん左オープンに展開した後、中央から右に大きく展開しパスが大外で待つLOのフィララ・レイモンドに渡る。巨漢で走力もあるフィララがスピードに乗ったらもう誰も止められない。ボールを持った選手がWTBではなかったものの、立正大はリーグ最終戦の山梨学院戦での先制トライと同じ形で5点(GKは失敗)を返す。

鮮やかな逆襲に遭った拓大は動揺が隠せない。リスタートのキックオフがダイレクトタッチとなり、立正大ボールのセンタースクラムとなる。拓大はここでさらにコラプシングの反則を犯す。立正大は再び拓大陣10m付近からのラインアウト(これも右サイド)を起点とするオープン攻撃でボールを左に振った後右に展開。今度は大外に立っていたのが本職のWTB早川。独特のしなやかなランニングで拓大のディフェンダーをスピードで振り切りゴールラインまで到達する。またもGKは外れるが10-5と立正大が逆転に成功する。

キックオフから14分で2発被弾してしまった拓大。押せ押せムードで意気上がる立正大応援席だったが、拓大は落ち着いていた。16分、HWL付近から立正大陣奥深くに蹴ったボールを立正大選手がキャリーバック。立正大は風下に立っていることもあり、なかなか自陣から脱出できない。そして23分、拓大は立正大ゴール前でFWで攻め、密集から抜け出したFB塩倉がインゴールに飛び込んだ。GKも成功し拓大が12-10と再逆転に成功する。ゲームはここから両チームによる一進一退の激しい攻防が繰り広げられる。戦前は不利が予想された立正大だったが、気後れしたようなところはまったく見られない。

セットプレーではスクラムで優位に立つ拓大に分があるものの、全般的にはパワフルな選手が多い立正大がやや押し気味の展開となっていく。33分、立正大は拓大陣22m手前の狙える位置でPKを得るが、拓大ゴール前からのラインアウトを選択。モールを形成して押し込むものの惜しくもパイルアップ。しかし、続く5mスクラムからNo.8の位置にいたフィララが単独でボールを持ち出して一気にゴールまで到達した。GKは失敗するが15-12と立正大が再々逆転に成功とお互いに譲らない、いや譲れない。

しかし、拓大もすかさず反撃。36分、立正大陣10m/22mの位置でのラインアウトからモールを形成してぐいぐい押し込み、No.8シオネが抜け出してゴールラインを超える。拓大はGK成功で19-15とゲームをひっくり返した。前半はお互いに3トライずつを取り合い点差はGK2本分の4点とまったく5分と5分。立正大はおそらくシーズン最高の出来でミスも少なくパワフルに攻めている。ここで言っても仕方ないが、このラグビーがシーズン中にコンスタントにできていたら大学選手権にも届いたに違いない。しかし、そんな立正大の勢いに飲み込まれることなく拓大も落ち着きを見せる。この試合にかける想いは別にしても、拓大は昨シーズンに比べて精神面での成長もできているようだ。

◆後半の戦い/止まらない立正大の勢い、自慢のスクラムが拓大のピンチを救う

前半の内容は5分。むしろ風下に立った立正大が健闘したと言える内容で、拓大ファンはまったく安心できない試合展開となっている。立正大応援席のボルテージが上がる中、風下の拓大のキックオフで後半が始まった。開始早々の2分、拓大が自陣10m付近のスクラムでBKに展開したところでノックオンを犯すが、ボールを拾った立正大選手がウラに蹴ってゴール前へ走る。立正大選手がボールをグラウンディングできればトライというところで拓大ファンは肝を冷やすがインゴールノックオン。ゴール前の5mスクラムも立正大のコラプシングに救われる。この流れで拓大は自陣からの脱出に成功したことから考えれば、この試合のポイントとなった場面と言える。

7分、拓大は立正大陣22m手前左中間でPKを得るが、ゴール前からのラインアウトを選択する。立正大は自陣を背にして耐える時間帯となる。拓大はラインアウトからモールを形成して執拗にゴールに迫るものの、立正大の反則、あるいはボールを持ち込んでもパイルアップとなるなどなかなか得点が奪えない。拓大はようやく12分にスクラムを押し込んでトライを奪い24-15とリードを9点に拡げる。しかし、風下に立っていることを考えれば1T1G+1PGあるいは2Tで逆転可能な点差はまったく安心できない。

果たしてリスタートのキックオフ。拓大選手がノックオンしたボールを前に居た選手が触れてノックオンオフサイドを犯してしまう。立正大は狙わずにゴール前でのラインアウトを選択。ここからモールを形成し、FWでG前までボールを運ぶ。そしてラックから出たボールをWTB立野がインゴールに持ち込みトライ。GKも成功して24-22と拓大のリードは2点差まで縮まる。おそらく拓大ファンは生きた心地がしなかったに違いない。

しかし、ここで拓大を救ったのは決定力を増したBK選手と自慢のスクラムだった。リスタートのキックオフで立正大の蹴り返しに対するカウンターアタックから、No.8シオネがボールを前に力強く運び立正大陣まで前進。ここから拓大はボールを細かく繋ぎ、最後はFB塩倉が立正大のディフェンダーをかわしながらインゴールまでボールを運んだ。前にはタックルに入れる選手が何人も居るような状況の中で、「絶体に決めてやる!」という気迫を感じさせる素晴らしいトライだった。これで31-22と拓大のリードは再び9点となる。カウンターアタックの起爆剤となったシオネだが、1年生当時に観た感覚で比較するとフイットネスに不安があったウヴェを既に超えているように感じられる。どこまで成長するのか楽しみでもあり怖くもある。

さて、前にも書いたように、もちろん9点差はセーフティリードではない。リスタートのキックオフで拓大は自陣22m内でノックオンを犯しピンチに陥る。立正大のスクラムの最後尾にはフィララが満を持して位置する状況で、しかし拓大はスクラムのホイールに成功する。25分にも拓大は自陣10m付近での立正大ボールスクラムで再びホイールに成功。自陣から脱出した拓大は立正大陣で攻勢に転じ、33分にPGを決めて34-22とリードを12点に拡げる。まだまだ安心できない点差ではあるが、逆転のためには少なくとも2トライが必要となる立正大にはプレッシャーがかかったはず。

残り時間が10分を切ったところで1部残留に向けて後がなくなった立正大の怒涛の攻めが続く。しかし、拓大も気迫のディフェンスで耐え凌ぎ時計はどんどん進む。そして、拓大が反則を重ねて立正大のフィララがインゴールに飛び込んだ時、時計は42分になっていた。GKが成功して34-29となったところで立正大にとっては無念のホイッスル。もちろん拓大関係者にとっては歓喜のホイッスルのはずなのだが、拓大応援席の雰囲気は喜びよりも(どちらかと言えば)安堵感で包まれていたように感じられた。下馬評では有利と言われながらも、パワフルな立正大の前に辛くも勝ったという試合内容だったから無理もない。ただ、第一試合と同じく最後までもつれ、点差もほぼ同じ結果となったものの、第一試合とは受けた印象が異なる。奇しくも入替戦だったことでちょっと複雑な気持ちだが、最後に今シーズンのリーグ戦Gのベストゲームを観ることができてよかったと思った。

◆残念な結果となった立正大/攻撃スタイル完成の遅れが惜しまれる

この日の立正大は、今シーズン私が観た中では最高の出来で、おそらく他の試合を入れてもベストの内容だったのではないだろうか。重ね重ね、それが入替戦になってしまったのは残念という他ない。前半に大外勝負で取った2つのトライは、私が今シーズン観た中では山梨学院戦での先制トライも含めてリーグ戦Gでももっとも力強いトライ。確かに早川がフルに出られなかったことは痛かったが、早川が出ている試合でもいい形で彼にボールが渡らなかったことからみて、チーム作りに試行錯誤があったのかも知れない。少なくとも春に観た段階では立正大はFW勝負のチームだったが、FBに新人のアライアサを起用し始めた過程でBK勝負への転換を図ったものの、それがうまく行かなかったことも考えられる。ただ、現有戦力でもリーグ戦中位の力があることは間違いなく、来シーズンも戦力ダウンは殆どないものと思われる。戦術を固めての再チャレンジに強く期待したい。

◆一回り逞しくなって戻ってきた拓大/来シーズンはBKの攻撃力アップに期待

立正大の健闘があったにせよ、拓大にとっては、「上がって当然」というような周囲の期待がプレッシャーになったのかも知れない。ただ、そんな中でも安定した戦いはできていたと思う。おそらくチームの精神的な支柱になったのはスクラムで、これは1部リーグで戦う上でも強力な武器になるはず。そしてシオネのパワーアップも楽しみだ。そうなるとやはり課題はBKの得点力アップではないかと思われる。この試合でも自在なフォーメーションで相手を攪乱する意図が感じられた。来シーズンはSO林の存在感がより増す形で変幻自在のアタックを仕掛けるチームへと成長を遂げることを期待したい。とにかくジェットコースターに乗ったかのようなここ数年間の経験を糧にして、今度こそは上位定着を図って欲しいと願う。

| ラグビー「観戦力」が高まる |

| 斉藤健仁 | |

| 東邦出版 |