20(終章). 4人きょうだい

「妹は自分が死を覚悟したときに、『お母さんよりあとになって本当によかった』 と言ってました。弟が死んだときの母を見ていたから、何が何でも母にそんな悲しみを味わわせたくないと 思ってたんでしょう」

光子は心臓などを含め、数度の大手術を経験している。

しかし仕事はずっとこなしていた。肺がんになってからも酸素ボンベを抱えながら英語を教えに行っていたという。

「うちは4人とも母を見てきてるので、やった仕事は違うけど、みんな時間を むだにすることはしなかったですね」

― ごきょうだいで集まると、蘇澳の話、されますか?

「しますね。私たちきょうだい、仲が良かったんです。きょうだいって よくケンカするとか言いますけど、最後の最後まで仲良かったんですよ。 姉がとてもおっとりした性格でね、それがよかったのかも」

自分が4人きょうだいで育ったせいで、信子は自分も「子どもは4人ほしい」と願った。

だが「子どもは2人まで」 という夫。

「じゃあ、3人で手を打とう」 ということになり、3人目が産まれたあと・・・・・・

食卓を囲むたびに 信子はいつも「1人足りない」と思ってしまう。

ついに夫は不承不承ながらも 4人目をもうけることを承諾する。

***

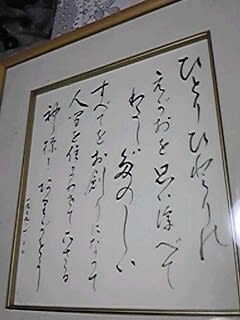

「これは母がリューマチやったあとなんで、本来の字ではないと思いますけど…」

晩年にお母さまが書かれた書を(ご自宅で)見せていただいた。

(書には、こう記されてあった)

「ひとりひとりの笑顔をうかべて 私は楽しい。すべてをおつくりになって 人間をすまわせてくれた神さま、ありがとう」

信仰する神に、そしてこれまでかかわったすべての人へ感謝する母の思い そのものであった。

【 門司篇 完 】

◆ライターの旅― またまた 長すぎるエピローグ◆

ライターは北九州の門司を訪ねた。(2013年11月)

訪ねずにはいられなかった。一家が引き揚げて住みついた門司という町を見たい。住居跡を確かめたい・・・・・・ なぜか、そんな衝動に駆られた。

インターネットの格安1泊ツアーを申し込んだ。

新大阪駅から山陽新幹線で小倉駅下車。小倉駅でJR鹿児島本線に乗り換え、門司、小森江、次の3つ目が門司港駅である。

途中、門司駅で「ここか?」 と下車しそうになるのをこらえる。観光客がうっかり間違えるのも無理はない。

門司港駅で降り、戦後の門司についてたずね歩いていると、本来の目的とは違うが、興味深い話がいろいろと出てくる。

総じて人々が口にするのは、これである。

「昔 ここは銀座にも負けないくらい賑やかで、お洒落な街だったんです」

「若い人が減って、今や老人の街です」

聞くたびに胸が痛んだ。皆さん遠い目をして、懐かしそうにそうおっしゃるのだ。

明治22年(1889年)、門司港が開港。

門司港はかつて横浜・神戸と並ぶ、日本の 3大貿易港だった。

信子の話にもあったように 大手の財閥や銀行が大きな支店・本店を構えていた。

劇場や映画館が軒をつらね、文化的にもそれは栄えた街だった。

しかし戦後、門司はさびれていく。門司区(昭和38年までは門司市)の人口は昭和34年をピークに減少。

決定的となったのは昭和50年(1975)の新関門トンネル、および山陽新幹線の開通。

交通の拠点は小倉駅へと移り、九州の玄関口は福岡・博多へと移る。

こうなると、便利な新幹線でさえ 恨めしく思えてくる。

(ああ 新幹線よ、どうしておまえは 門司を飛び越え、小倉に停まる)

かつては銀座にもひけをとらない 大繁華街だった門司。

映画の資料館である「松永文庫」に立ち寄ると―

大正時代以降、門司の映画館がどれほど活況を呈していたか。

また昭和30年前後、門司港近くの栄町商店街がにぎわう様子を 写真集などの資料で確認することができた。

松永文庫の松永武室長は、かつて門司では”野球が盛ん”だったという話をしてくれた。

これはスポーツ用品店でも 同じことをお聞きした。

門司=北九州ということで 戦後のプロ野球でいうと西鉄ライオンズ贔屓か? とおもいきや、そうではなかったようだ。

門司には当時 毎日新聞があったので「大毎オリオンズ」ファンが多かった。

また、海を挟んで向かいの下関には(のちの)大洋漁業があったので「大洋ホエールズ」ファンも多かったという。

またノンプロ(=アマチュア、社会人野球)では、「門鉄」の愛称で知られた門司鉄道管理局(現在のJR九州硬式野球部)が強豪として人気を誇り、北九州の八幡製鉄所 (のちの新日鉄八幡、2003年限りで廃部) との対抗戦は「製門戦」と呼ばれ、学生野球の早慶戦さながらの対抗戦だったという。

のちに門鉄の木塚忠助内野手らが入団したことで「南海ホークス」の人気も高まったようだ。

このように野球ひとつとっても、戦後の門司は相当盛り上がっていたようだ。

また、ある旅館 (つかさ旅館 さん) のおかみさんは「鈴木商店」の名前を挙げた。

玉岡かおるの小説『お家さん』でも知られる、かつては三井・三菱を凌ぐ大手商社だった鈴木商店は、明治37年(1904)の大里製糖所(現在の関門製糖)を皮切りに次々とこの地に工場を建設。門司の産業発展の礎を築いた。

(大里とは、現在の門司駅のあたりの当時の地名。門司駅は昭和17年までは大里駅という呼称だった)

門司には”遊郭” もたくさんあった。まだ路地裏に姿をとどめる遊郭跡もある。

ある料理屋のおかみさんは こんなふうに話す。

「遊郭はそれなりに意味があったんじゃないかしら。素人の男の子が勉強する場所として、あれは必要だったと思うの。(略)

最近のストーカー殺人にしても 女性のほうの別れ方が下手。わざと嫌われて別れるように仕向けるとか、あるでしょう? その点、遊郭の女性はプロだから本気にさせないのよね」

美人のおかみさんは終始笑顔でカラリと話してくれた。説得力あり。

平日のせいか人は少なかったが、どの店や施設に行っても人がとても親切で気持ちよかった。

***

「新町2丁目」という昔の町名・番地だけで 現在の場所(住居跡)を特定するのは非常に難しい作業だった。

事前に福岡県立図書館の郷土資料課に依頼して入手した当時の地図と、インターネット上の地図とを付き合わせ、場所を絞り込むことができた。

だが、さすがに戦後70年の時を経ると、どこが住居跡だかさっぱりわからず、付近に一家を知る人もいない。

門司図書館の学芸員さんがとても熱心に地図や資料を探してくれた。

知らない土地をあっちへ行き、こっちへ行き・・・・・・

万歩計は半日で軽く 2万歩を越えていた。

本当に親切だったな、図書館の学芸員さん・・・。

「まるで『探偵ナイトスクープ』(テレビ番組)のようじゃないか」

と我ながら思う。

訪ねた ある写真館 (写真のムラオカ さん)では、

「『永遠のゼロ』 (当時のベストセラー、百田尚樹の小説) みたいですね!」

と言われた。

まんざらでもない。がんばれ! と背中を押されているような気がした。

日も暮れかかり、あきらめかけていたとき。

昭和9年開業の小橋薬局=現在の門司薬局。

ここの店主・小橋さん(小橋一弥さん)が、なんと末っ子・竹中春野くんと 幼い頃によく遊んでいたというのだ。

門司薬局の小橋一弥さん。

小橋さんのほうが学年は1期下だが、当時春野のことを「たけなか、たけなか」と名字で呼んでいたという。

2人でよく岸壁(「6番岸壁」)まで遊びに行ったらしく、春野くんに 「このドラム缶、いいにおいがするから、におってみろ」と言われ、かいでみると・・・・・・ アンモニアの なんとも形容しがたい くさい臭い! あの強烈な臭いだけは忘れられないという。

また信子に関する記憶も。

「信子さんには 進駐軍の帽子をつくってもらいました」。

戦後、そんな帽子が流行っていたのだろうか。

かわいい弟の友だちのために、信子は母の店のミシンでちゃっちゃっちゃーとつくってあげたのだろう。

(自分は手先が器用じゃないとか言いながら、なんとも優しい姉ではないか!)

小橋さんに一家の住居の場所を聞くと、

「ここにありましたよ」。

まさに薬局の真向かい、通りからは少し奥まったところ。

現在はそこ一帯が舗装され、駐車場になっていた。

一家の足跡をたどる旅で、ただ一人でも一家を知る人に出会えてライターは感無量であった。

***

門司を訪ねた翌年(2014年)、上京して竹中信子さんのご自宅をたずねた。

2年ぶりの訪問。当時のお写真を拝見するためだ。

信子さんはギリシャ料理でもてなしてくれた。

門司のお店でよく日用品を買いに来てくれたギリシャ人の女性から母が教わった思い出のレシピだ。

鶏肉と玉ねぎをオリーブ油で炒めて、トマトとにんにくを加えて煮込む。

「母のことで ご縁のある高橋さんなので、このお料理がいいかなーと」

おいしかった。そのお気持ちが たまらなく嬉しかった。

ふと、写真の束のあいだから一枚の絵葉書がぱらりと落ちた。

「練馬区 東大泉書道教室 竹中春子様 / 小倉市 西村光子」

妹・光子が毎日のように母に宛てて書いた手紙だ。

実は光子が亡くなったあと、夫のふみたか氏が妻の形見として「光子が母に宛てて書いた手紙」 を欲しがった。

信子はすべて送り返したつもりだったが、まだ残っていたのだ。

そこには文字がびっしり。 (一部抜粋します)

「お母様へ・・・・・・ 朝から降っていた雨が止み、薄日が射して来ました。午前中病院に行きましたがリュウマチは治癒しないと言われてがっかりしています。 和子姉さんが来て下さったお蔭で 家がほんの少し 綺麗になりました。和子姉さんからは人参をいただき、文隆さんは大根を一本あげました。では又。光子」

ほれぼれするような字、そして素直な文章。

お会いしたこともない“光子”がそこにいるような気がして、涙がこみあげた。しっかりと生きた竹中家の人々を象徴するような葉書である。

私はこの一家の物語を聞いて本当によかった。自分にあれほどの苦労は乗り越えられないかもしれない。

でも”追体験”させてもらったことで 自分が少し変われたような気がした。

「よーし。明日からはもっと背筋を伸ばし、地に足つけて生きていこう」。

蘇澳で家族や従業員たちが納まる写真の背景には、いつも百合の花が咲きほこっていた。百合のなかでも大ぶりなテッポウユリだ。

でも今は咲いていない。ある時、日本人が蘇澳の山野に分け入って「ユリ根」を根こそぎ取ってしまったのだという。

「私がお金ためてね。あの蘇澳の炭酸泉のところを昔のようにテッポウユリで埋めたいの」

これは信子さんの夢? いや、夢ではない。

台湾・蘇澳の山裾がテッポウユリで埋めつくされる日もそう遠くないだろう。

別れぎわ、85歳の童女は、ほほ笑んでこう言った。

「わたし、もうちょっと、生きるつもり」。

『台湾うまれのヤマトナデシコ 2』 完

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

そして... 天国の竹中信子さん、本当にありがとうございました!

★この門司篇より前の物語「1.蘇澳篇」をまだお読みでない方は こちらへ。

★台北を舞台にした前作 『台湾うまれのヤマトナデシコ1(ゆきこの話)』 も ぜひご覧ください。