28日、「日本における子ども期の貧困化──国連子どもの権利委員会へのNGO団体報告書学習会」に出席しました。

講師は、同報告書を取りまとめた会の事務局長を務める世取山洋介新潟大学教授です。

共産党都議団から、各会派・各議員に呼びかけて行った学習会ですが、共産党以外の4会派から学習会への出席がありました。

■前提となる「子ども観」

子どもは、要求を出す主体である。要求に応える中で子どもたちが育っていく。要求をベースにした権利の捉え方が大変重要ではないか──この子ども観をベースに、報告書が練り上げられていることは、私にとっては大きな希望となっています。

1989年に国連で採択された「国連子どもの権利条約」。子どもの権利に関する包括的な法的拘束力を持つ国際文書です。

■子どものしあわせのあらゆる側面の貧困化

「格差社会日本における子どもの権利侵害」とは、「子どものしあわせのあらゆる側面の貧困化」であるということをとらえることが重要であると強調されました。

そこには、相互的な人間関係からのはく奪、自由な時間のはく奪など成長や発達を支える「社会的条件のはく奪」が進行しており、この社会的条件を回復することが求められています。

■「2013年問題」

「2013年問題」というのは、私が勝手に名付けたものですが、2013年を起点にして、子どものいじめ、不登校、校内暴力、自死が増加しています。

例えば、不登校です。

文部科学省の「平成28年度『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』」(以下のグラフも同調査が出典)に基づくと、2013年(平成25年)から出現率は確実に増加しています。その割合は、中学校の方が大きいですが小学校でも確実に出現率が増えていることがわかります。

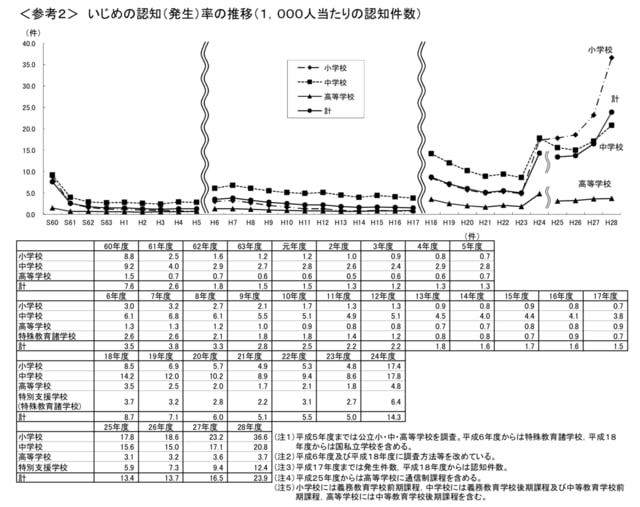

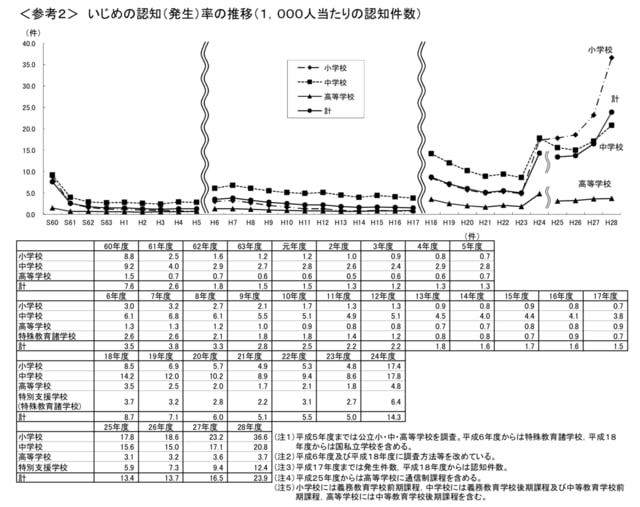

いじめはどうでしょうか。

いじめの場合は、2011年の大津いじめ事件を起点に認知件数は増加していますが、その後も伸び続けていることが特徴です。

校内暴力はというと、

中学校では減少していますが、小学校では急速に増えていることがわかります。

これに自死を加えた4つの指標で、国連子どもの権利委員会にはこれまでも報告されていますが、これには理由があります。

ストレス行動の現れ方としてとらえていくと、①学校を壊す(校内暴力)、②学校から逃げる(不登校)、③他者に向ける(いじめ)、④自分に向ける(自死)と。

これらの全体の特徴として、2013年のインパクトついて、「政策の変質が子どもの直面する困難を生み出している」と規定しています。

それは、第2次安倍政権が発足し、構造改革路線の再起動によって、もたらされたものであると見ることができるのではないか──ここに大きな視点があると強調されました。

その一つの具体例としては、全国学力テストの悉皆(全員)調査復活(この問題点については改めて書きたいと思います)。

「新自由主義」と「新国家主義」ということがこの報告書にも用いられていますが、こうした視点で国連に対して問題提起をしてくれたことの意義は大きいと感じました。

■国内世論が大切

度重なる勧告を受けても動くどころか、開き直っているのが今の政権です。

そこで世取山先生が強調したのは、国民代表機関(国会)や住民代表機関(地方議会)などで、新たに勧告される内容を最大限活用して、行政機関とやりとりすることでした。

市民レベルでの運動とともに議会は大変重要で、そのことが巨大な一歩を進むことになると強調したことが大変印象に残りました。

また、国連が第2次安倍政権による立法と福島以後に注目しているということも、新たな特徴としてわかりました。

「子ども期の貧困化」について、党派の違いを超えて、一致点も大切にしながらしっかりと取り組んでいきたいと思います。

にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。