最近は読書の記事が少なくなっていて、気にしていました。働かないようになってから時間が有る筈なのに、この前に読書感想を書いたのは5月初旬の『おじさん図鑑』でした。4ヶ月間も放ったらかしなのですが、何も読んでなかったのではありません。GWの記事や九州旅行、それが終わればお盆の記事と、次から次へと書くことがあるので、読書の記事は後回しになってしまっていました。ここでどうしても書いておかないといけないタイミングになったので、一つづつは紹介するのが面倒(だいぶん前に読んだので忘れていることも)なので、一気に紹介しておきたいと思います。

まず本多勝一の2冊、ベトナム戦争時に朝日新聞の記者としてアメリカ侵略軍側にもベトナム解放軍側にも従軍した方ですが、『戦争論』では戦争を侵略する側とされる側に分けて考えています。言われ無き侵略を受けた側の防御としての戦争を肯定しており、所謂一般的な「戦争はイヤ」とか、「戦争は怖い」とか、「戦争をしあらアカン」と言う論調ではありません。日本国憲法第9条に関しての記述はありませんが、侵略する側に対しては旧の日本軍に対しても現のアメリカ軍に対しても鋭く糾弾をしており、アメリカ軍の侵略行動に日本の自衛隊を派遣すべきではないと断言しています。先日、内戦中のシリアで旺盛なるジャーナリスト精神で取材中に、政府軍の銃弾に斃れた山本美香さんの葬儀がありましたが、やはり生き続けていてこそのジャーナリスト、死んでしまっては何を感じたのか、何が言いたかったのかが解りません。本多氏にはよくぞ生きて、そしてたくさんの書物を残したものだと思うのです。

一方の『日本論』、ロシアによる千島全島への侵略、アメリカによる日本国への自衛隊派遣要請、米軍基地提供問題などを取り上げて、我国外交の弱腰を突いています。その政権を選んだ日本人大衆も同様の糾弾対象ですが、日本人を“羊の遺伝子”を持った国民だと言うのです。この本では取り上げてはいませんが、事ここに至っては本多氏が韓国との竹島問題、中国との尖閣諸島問題をどう考えているのか知りたいものです。この本自体は『週刊金曜日』という雑誌からの抜粋ですが、ある日、本屋で『週刊金曜日』を手にしてみたのですが、竹島・尖閣に関する記事は見当たりませんでした。

次に2冊の岩波新書、一方は網野善彦氏の『日本社会の歴史』、単なる日本の歴史ではないところが着目点、上・中・下の三分冊ですから全部読んだ後の感想としましよう。

もう片方の『だます心 だまされる心』の安斎育郎氏は、一時ユリゲラーなどの超能力よる“スプーン曲げ”が流行った時期がありましたが、今でも時々“スプーン曲げ”なるものがTVで見ることがありますが、その頃に大槻教授(今ではお調子者になり下がってTVに出ていることがある)と共に「超能力などはあり得ない」と声を上げ、TVにも出演されていた立命館大学の科学者です。本屋で見ていると原発問題にも著書があるようです。

だますという意味の漢字には“騙”“瞞”“詐”“欺”などが当て嵌められ、夫々の意味から解説が始まります。だますということには心をリラックスさせる部分もあると肯定的な面と、国家が政策の実現のために国民をだますというようにあってはならないこともあると言います。この著書の目的は後者の方で、騙されないためにはどうしたらいいのかも記しています。

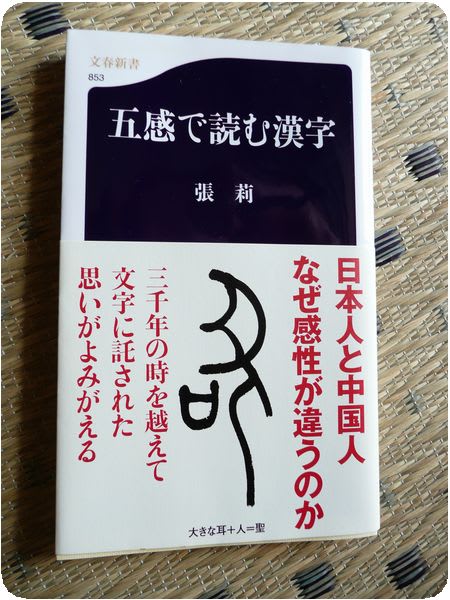

『五感で読む漢字』つまり、目(見る)・耳(聞く)・鼻(臭う、或いは匂う)・口(味わう)・手(触る)の五感から漢字の成り立ちを説明しています。

著者の張莉という人、中国人のようです。私には中国人の名前から推して男か女か判りませんし、読んでいても判りませんでしたが、読了して背表紙に至った時に写真がありました。女の人でした。1996年に留学のために日本に来ていますから、もう日本語もペラペラなのでしょう。

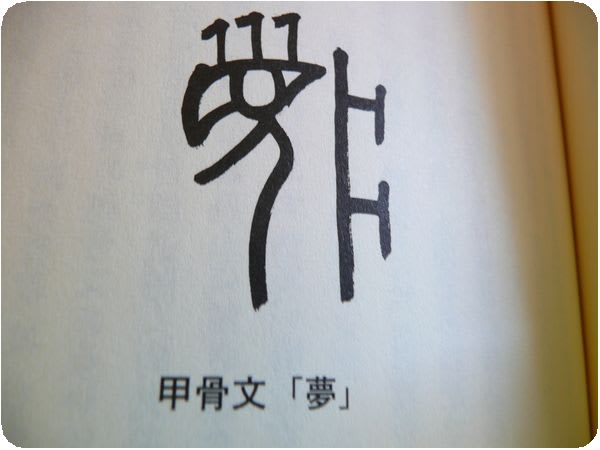

この文字から解るように甲骨文字を拠り所として研究しています。白川静氏と同じ系統だということが出来ます。故に同じような解釈がいくつも出てきます。

この字は『夢』、この夢という字を年賀状や寄せ書きに書きたがる人が大勢いますが、この甲骨文字で書いてみてはどうでしょう。因みに私は一般的に言われる目標とか精進の糧とか憧れとかの『夢』という意味も概念もあまり好きではありません。眠っている時に見る夢は、何故こんな夢を見たんだろうと時々興味深く振り返ることがありますがね。

この帯の一節は本文からの引用ですが、これだけを読んでみても昔から同じ漢字を使っていながら、中国人と日本人の感覚の差が出てきているのは、どっちが良いとか悪いとか言うわけではありませんが、興味深いものです。

でも魚釣島に中国人が(不法にしても合法にしても)行く、そうすれば日本人も同じような行動を取る、どちらもバカとしか言いようがありませんが、どちらのに国も同じような人間がいるのは間違いありません。

漢字の話から、そして“羊の遺伝子”の話からではありませんが、加藤周一氏の『日本人とは何か』です。前述の本よりこちらの方を先に読んでいます。

本書冒頭、“日本人とは、日本人とは何かと言う問いを、頻りに発して倦むことのない国民である”という答えなのか何なのか解らない一節から書き始めています。しかしその傾向は本居宣長と国学から始まり、明治以降は顕著だとした指摘がありました。

この本自体初版が1976年ですから、前の会社に入社して6年経った頃のもの、未だ株式会社では無く公社の時代でした。35年前のものなので当時の著名な文化人の名前が出てきてもよく知らないのですが、文章を今読んでも何ら違和感はありません。きっと当時読んでたら理解できなかったでしょう、当時は日本人とは何なのかという問いすら発したことのない凡庸な人間でしたから。

加藤周一氏が亡くなって早いもので、もう3年を経過しています。この人の論文は多過ぎて流石に手が出ませんが、少しづつでも読んでみたいと思っています。少し前に氏の『三題噺』という文庫本を読んだ覚えがあるのですが、感想文は書いていません。

『日本人とは何か』、こういった論調の本がたくさん出回っていますが、よくよく考えてみると小説にもこの題材を扱ったものが多数存在するのではないのかと思ったりもします。

論文調の本ばかり読んでいた昨今ですが、最近久し振りに小説を読みました。宮尾登美子の『仁淀川』、興味も無い筈の宮尾登美子のこの本を何故読んだのかは、明日以降すぐに解るのですが、終戦当時、命からがら満州から引き揚げて高知の田舎の主人の実家に移り住んだ綾子の物語です。都会育ち(といっても高知市なのですが)の主人公が、その奔放な性格と田舎の古い風習との狭間での葛藤、結核を患い、姑からの期待に応えきれない苛立ちなどが描かれています。

この『仁淀川』を描く以前に『櫂(映画化された)』『春燈』『朱夏』という一連の作品があったようで、この『仁淀川』が最終なのだとか、でも読んでいて、話はまだまだこれからみたいな気になりました。でも以前に書かれたという一連の作品を読もうという気持ちは起こりません。

主人公の綾子は実は宮尾登美子本人であり、総じていえば宮尾氏がどのようにしながら作家への道を歩んでいったのかが理解できるストーリーになっています。

知的格差というか あるだろうか?

人の思考回路は~

読書同好会(名前検討中

カテゴリー『読書』でまたどんな本を読んでいたかチェックしてくださいね。