珈琲について、科学的立場で書かれた良い書籍を見付けました。

横浜市立図書館には可成りの冊数が収められています。

① 旦部幸博著 『コーヒーの科学』ー「おいしさ」はどこから生まれるのか

講談社 ブルーバツクス B-1956 2016年2月 第一刷発行

がそれです。

旦部氏は、京大出身の医学博士で専門は、がんに関する遺伝子学、微生物学。

人気コーヒーサイト『百珈苑』を主宰しています。

氏の専門から、コーヒーの木の遺伝的特性に対する解説により、珈琲が世界に

伝播していく経緯を明らかにするところなどは目を洗われる心地がしました。

珈琲に興味を持った技術者の皆さんに一読をお勧めします。

併せて『百珈苑』を覗いてみるのもお勧めです。

ここでは、

現在私の関心の中心である焙煎の物理化学に関する①の記述に合わせて、それらの

知識の焙煎技術への応用に関する田口護氏の考え方に関する書籍②(後述)の紹介と、

最後に私が最近取り組んでいるKaldi社の焙煎機をベースとして開発中の

『空気吹き込み焙煎法』への適用について簡単に触れたいと思います。

以下、文体を技術的表現に合わせて若干変えます。

1.焙煎の科学

上記書籍から私が焙煎を行う上で参考になりそうな部分を抽出してみた。

焙煎の科学

このpdfは黒白モードで書籍をコピーしたもので、特に図6-8が見難いので

この図のみグレースケールでコピーしたものを以下に掲げる。

この図の中のCQLとかVCOなどは書籍①の前の部分で説明されているもので、

その名前と構造式だけを以下に示す。

2.実際の焙煎に対する応用

以下は、1.の知識を、焙煎中加熱雰囲気の制御が可能な焙煎機に対して如何に

応用するかに関する議論である。

①は、この点に関しては多くを語っていない。

ただ、旦部氏は、バッハの社長である田口護氏と親交があるらしく、田口氏の

焙煎の考え方にも大きな影響を与えているようで、それらは下記書籍に数多く記されている。

② 田口護のスペシャルティコーヒー大全 NHK出版 2011年発行

この中から、関係のありそうなところを抽出して見る。

②の第2章 技術編 スペシャルティコーヒーの焙煎からの抽出です。

実際の焙煎作業に関心のない方は、斜め読みか飛ばして頂いて結構です。

---------------------------------------------

◎ ここで再度、滋賀医科大学の旦部幸博氏に登場願おう。

コーヒーの苦みについて旦部氏に相談したところ、

「最近の研究によると、 コーヒーの苦味に最も影響を与えているのはクロロゲン酸類ではないか、

といわれています。 コーヒー生豆は焙煎時の加熱によってさまざまな化学反応(焙焦反応)を起こし

ますが、なかでもクロロゲン酸類は数多くの苦味物質をつくり出していることが、ごく最近になって

明らかになってきたのです」との答え。

くり返しになるが、その苦味物質は大きく2つのグループに分類され、コーヒーの苦味の

中核をなすものだろう、と旦部氏はいう。

a.クロロゲン酸類そのものから生じるクロロゲン酸ラクトン類

b.カフェー酸から生じるビニルカテコール重合体

旦部氏の説明によると、クロロゲン酸類というのは、もともとカフェー酸とキナ酸が脱水縮合してで

きたものだという。

◎ さて、苦味の主役を演じているのはa.のクロロゲン酸ラクトン類とb.のビニルカテコール重合体と

いうことはわかった。 問題はこの両者の苦味にどんな違いがあるかだ。 苦味にも「よい苦味」と

「よくない苦味」があって、a.がコーヒーらしい「よい苦味」で、b.は、ともすればまっ黒に炭化した

お焦げごはんを思わせる「よくない苦味」になりがちなのだそうだ。

クロロゲン酸類からコーヒーらしい「よい苦味」を出させるにはどうしたらいいのか。

そもそもクロロゲン酸というのは熱に対して不安定な物質で、焙煎によって加熱されると生豆の中に

含まれる水分によって分解されてしまう。

生豆の水分が少ない状態で加熟されると「脱水反応(水分子1つ分が失われる)」が進み、「よい苦味」

のクロロゲン酸ラクトン類が生じる。 また一方で、クロロゲン酸類は加熱によって「キナ酸」と

「カフェー酸」に分解される。 このカフェー酸がさらに化学反応を起こしてつくられたものが②の

「よくない苦味」、すなわちビニルカテコール重合体だ。 この苦味物質はクロロゲン酸ラクトン類と

同様、カフェインの10~20倍の苫さをもっといわれ、深く煎ったエスプレッソの苦味と似通った味だという。

◎ それともう一つ重要なポイントがある。 焙煎の初期の段階では、いわゆる"蒸らし"の状態がある。

蒸らしというのは、釜に生豆を投入して4~5分後におこなうダンパー操作のことで、ダンパーを閉め

ぎみにし、弱火で豆の水分を抜いていく作業をいう。 基本的には1ハゼまでこの状態を維持するわけだが、

蒸らしによって生豆の乾燥度のバラッキを均すことができる。

で、問題は 蒸れた状態 のことだ。 焙煎によってクロロゲン酸類から数多くの苦味物質が生成されるわけ

だが、その際、「水分の多募」 で反応が違ってくる。

早い話、生豆の水分が少ないと、「脱水反応」が起きてクロロゲン酸ラクトン類が生まれ、生豆の水分が

十分ある状態で加熱が進むと「加水分解」が起きてキナ酸とカフェー酸が生じ、さらに加熱するとカフー酸

からビニルカテコール重合体に転じいく。

◎ ともすると焙煎は「時間」と「温度」だけに目がいつてしまう。 しかしそれだけでは不十分で、水分量

やその抜け具合も併せてトレースしていく必要がある。

旦部氏曰く。 生豆は硬い「ガラス状態」から、途中でゆるみやわらかくなる。 これが「ゴム状態」で、

さらに煎り進めると再び硬化して「ガラス状態」になる。 ちょうど「かき餅」をイメージしてもらうと

わかりやすい、と旦部氏はいう。 なるほど、かき餅は最初は硬く、熱を加えるとやわらかくなり、そのまま

放っておくと、また硬くなる。(①の図6-6参照)

この豆の組織がゆるんだゴム状態が、「焙煎ダイアグラム」のなかの 加水分解エリア」 に相当するところ

で、ここに長くとどまっていると、加水分解されるクロロゲン酸の割合が增えていつてしまう。

すなわちキナ酸、カフェー酸の方向へ流れていくリスクが高まってしまう。

加水分解エリア内でもたもたしていると、、渋味や酸味のきつ い収斂性の高い味に傾いていってしまう。

だから、このエリアはなるたけ駆け足で通り過ぎたほうがいいのだ。 旦部氏も、

「温度が高い状態で含水率が高いと、加水分解が進み、含水率が低いと脱水反応が進む。 望ましいのは

脱水反応のほうで、こっちの方向へ進んでくれればクロロゲン酸ラクトン類が生成されて、コーヒーが

おいしくなる」

と、早めに水分を抜くことの重要性を力説する。

◎ 焙煎中、いちばん水分が抜けるところは、中点(**)を過ぎて3~4分

ほど経ったときだろうか。 豆がガラス状態からゴム状態に移行する変わりばなで、豆によってはダンパー

を1~1分半全開にして一気に水分を飛ばす。 ダンパーを開けると空気が入りこんでくるため釜の温度は

上がらない。 で、少し時間をかせぐ。 その間に、豆の芯まで熱を行きわたらせ、豆の内側と外側の足並み

描えるのである。

(中略)

できれば1ハゼまではスピーディに通り過ぎたい。 が、早めに通り過ぎようとすると、十分脱水されない

まま温度だけが上がってしまう。 すると、せっかく"ラクトン化" したものが、逆にキナ酸やカフェー酸に

変わってしまうおそれも出てくる……。

----------------------------------------

以上は、業務用(容量5KG程度)焙煎機を前提とした話で、私はその意をくみ取ってKaldi焙煎機の

作業にこれらの考えを組み込んだ積りです。

即ち、ダンパーを締める作業は、排気口の一部を締める事で、またダンパーを開ける作業は、

空気を吹き込む事で対応しているのです。

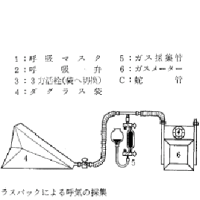

終わりに焙煎機(Kaldi社製)に空気吹き込みに使ったエアポンプ(日本電興製 NP-40L) を組み合わせた

画像をご覧に入れます。

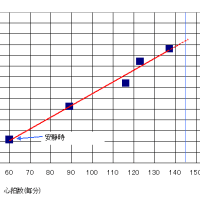

*:予め「差圧」と「吹き込み風量」の関係を求めて置き(詳細は本ブログに昨年10月16日掲載の

「新しい珈琲焙煎機(2) エアポンプの特性」にあります)、3方コックで吹き込み風量を制御します。

(実際は同じ空気抵抗を持つ吹き出しを複数本並列に繋ぎそれらから大気中に放出させるなど

もう少し複雑ですが)

**:予熱した焙煎機に冷たい生豆を投入すると、一旦豆の温度が下がり、また上昇に転ずるわけだが

この一番下がった点をバッハでは「中点」と呼んでいる。

3.終わりに

以上少し話が細かくなり過ぎた感があり、解り難かった点もあろうかと思いますが、

、以上に記した様な事を考えながら、その中に複雑極まりない現象を包含している珈琲豆の

焙煎と私なりのユニークな取り組み方で遊んでいる今日この頃です。

、

横浜市立図書館には可成りの冊数が収められています。

① 旦部幸博著 『コーヒーの科学』ー「おいしさ」はどこから生まれるのか

講談社 ブルーバツクス B-1956 2016年2月 第一刷発行

がそれです。

旦部氏は、京大出身の医学博士で専門は、がんに関する遺伝子学、微生物学。

人気コーヒーサイト『百珈苑』を主宰しています。

氏の専門から、コーヒーの木の遺伝的特性に対する解説により、珈琲が世界に

伝播していく経緯を明らかにするところなどは目を洗われる心地がしました。

珈琲に興味を持った技術者の皆さんに一読をお勧めします。

併せて『百珈苑』を覗いてみるのもお勧めです。

ここでは、

現在私の関心の中心である焙煎の物理化学に関する①の記述に合わせて、それらの

知識の焙煎技術への応用に関する田口護氏の考え方に関する書籍②(後述)の紹介と、

最後に私が最近取り組んでいるKaldi社の焙煎機をベースとして開発中の

『空気吹き込み焙煎法』への適用について簡単に触れたいと思います。

以下、文体を技術的表現に合わせて若干変えます。

1.焙煎の科学

上記書籍から私が焙煎を行う上で参考になりそうな部分を抽出してみた。

焙煎の科学

このpdfは黒白モードで書籍をコピーしたもので、特に図6-8が見難いので

この図のみグレースケールでコピーしたものを以下に掲げる。

この図の中のCQLとかVCOなどは書籍①の前の部分で説明されているもので、

その名前と構造式だけを以下に示す。

2.実際の焙煎に対する応用

以下は、1.の知識を、焙煎中加熱雰囲気の制御が可能な焙煎機に対して如何に

応用するかに関する議論である。

①は、この点に関しては多くを語っていない。

ただ、旦部氏は、バッハの社長である田口護氏と親交があるらしく、田口氏の

焙煎の考え方にも大きな影響を与えているようで、それらは下記書籍に数多く記されている。

② 田口護のスペシャルティコーヒー大全 NHK出版 2011年発行

この中から、関係のありそうなところを抽出して見る。

②の第2章 技術編 スペシャルティコーヒーの焙煎からの抽出です。

実際の焙煎作業に関心のない方は、斜め読みか飛ばして頂いて結構です。

---------------------------------------------

◎ ここで再度、滋賀医科大学の旦部幸博氏に登場願おう。

コーヒーの苦みについて旦部氏に相談したところ、

「最近の研究によると、 コーヒーの苦味に最も影響を与えているのはクロロゲン酸類ではないか、

といわれています。 コーヒー生豆は焙煎時の加熱によってさまざまな化学反応(焙焦反応)を起こし

ますが、なかでもクロロゲン酸類は数多くの苦味物質をつくり出していることが、ごく最近になって

明らかになってきたのです」との答え。

くり返しになるが、その苦味物質は大きく2つのグループに分類され、コーヒーの苦味の

中核をなすものだろう、と旦部氏はいう。

a.クロロゲン酸類そのものから生じるクロロゲン酸ラクトン類

b.カフェー酸から生じるビニルカテコール重合体

旦部氏の説明によると、クロロゲン酸類というのは、もともとカフェー酸とキナ酸が脱水縮合してで

きたものだという。

◎ さて、苦味の主役を演じているのはa.のクロロゲン酸ラクトン類とb.のビニルカテコール重合体と

いうことはわかった。 問題はこの両者の苦味にどんな違いがあるかだ。 苦味にも「よい苦味」と

「よくない苦味」があって、a.がコーヒーらしい「よい苦味」で、b.は、ともすればまっ黒に炭化した

お焦げごはんを思わせる「よくない苦味」になりがちなのだそうだ。

クロロゲン酸類からコーヒーらしい「よい苦味」を出させるにはどうしたらいいのか。

そもそもクロロゲン酸というのは熱に対して不安定な物質で、焙煎によって加熱されると生豆の中に

含まれる水分によって分解されてしまう。

生豆の水分が少ない状態で加熟されると「脱水反応(水分子1つ分が失われる)」が進み、「よい苦味」

のクロロゲン酸ラクトン類が生じる。 また一方で、クロロゲン酸類は加熱によって「キナ酸」と

「カフェー酸」に分解される。 このカフェー酸がさらに化学反応を起こしてつくられたものが②の

「よくない苦味」、すなわちビニルカテコール重合体だ。 この苦味物質はクロロゲン酸ラクトン類と

同様、カフェインの10~20倍の苫さをもっといわれ、深く煎ったエスプレッソの苦味と似通った味だという。

◎ それともう一つ重要なポイントがある。 焙煎の初期の段階では、いわゆる"蒸らし"の状態がある。

蒸らしというのは、釜に生豆を投入して4~5分後におこなうダンパー操作のことで、ダンパーを閉め

ぎみにし、弱火で豆の水分を抜いていく作業をいう。 基本的には1ハゼまでこの状態を維持するわけだが、

蒸らしによって生豆の乾燥度のバラッキを均すことができる。

で、問題は 蒸れた状態 のことだ。 焙煎によってクロロゲン酸類から数多くの苦味物質が生成されるわけ

だが、その際、「水分の多募」 で反応が違ってくる。

早い話、生豆の水分が少ないと、「脱水反応」が起きてクロロゲン酸ラクトン類が生まれ、生豆の水分が

十分ある状態で加熱が進むと「加水分解」が起きてキナ酸とカフェー酸が生じ、さらに加熱するとカフー酸

からビニルカテコール重合体に転じいく。

◎ ともすると焙煎は「時間」と「温度」だけに目がいつてしまう。 しかしそれだけでは不十分で、水分量

やその抜け具合も併せてトレースしていく必要がある。

旦部氏曰く。 生豆は硬い「ガラス状態」から、途中でゆるみやわらかくなる。 これが「ゴム状態」で、

さらに煎り進めると再び硬化して「ガラス状態」になる。 ちょうど「かき餅」をイメージしてもらうと

わかりやすい、と旦部氏はいう。 なるほど、かき餅は最初は硬く、熱を加えるとやわらかくなり、そのまま

放っておくと、また硬くなる。(①の図6-6参照)

この豆の組織がゆるんだゴム状態が、「焙煎ダイアグラム」のなかの 加水分解エリア」 に相当するところ

で、ここに長くとどまっていると、加水分解されるクロロゲン酸の割合が增えていつてしまう。

すなわちキナ酸、カフェー酸の方向へ流れていくリスクが高まってしまう。

加水分解エリア内でもたもたしていると、、渋味や酸味のきつ い収斂性の高い味に傾いていってしまう。

だから、このエリアはなるたけ駆け足で通り過ぎたほうがいいのだ。 旦部氏も、

「温度が高い状態で含水率が高いと、加水分解が進み、含水率が低いと脱水反応が進む。 望ましいのは

脱水反応のほうで、こっちの方向へ進んでくれればクロロゲン酸ラクトン類が生成されて、コーヒーが

おいしくなる」

と、早めに水分を抜くことの重要性を力説する。

◎ 焙煎中、いちばん水分が抜けるところは、中点(**)を過ぎて3~4分

ほど経ったときだろうか。 豆がガラス状態からゴム状態に移行する変わりばなで、豆によってはダンパー

を1~1分半全開にして一気に水分を飛ばす。 ダンパーを開けると空気が入りこんでくるため釜の温度は

上がらない。 で、少し時間をかせぐ。 その間に、豆の芯まで熱を行きわたらせ、豆の内側と外側の足並み

描えるのである。

(中略)

できれば1ハゼまではスピーディに通り過ぎたい。 が、早めに通り過ぎようとすると、十分脱水されない

まま温度だけが上がってしまう。 すると、せっかく"ラクトン化" したものが、逆にキナ酸やカフェー酸に

変わってしまうおそれも出てくる……。

----------------------------------------

以上は、業務用(容量5KG程度)焙煎機を前提とした話で、私はその意をくみ取ってKaldi焙煎機の

作業にこれらの考えを組み込んだ積りです。

即ち、ダンパーを締める作業は、排気口の一部を締める事で、またダンパーを開ける作業は、

空気を吹き込む事で対応しているのです。

終わりに焙煎機(Kaldi社製)に空気吹き込みに使ったエアポンプ(日本電興製 NP-40L) を組み合わせた

画像をご覧に入れます。

*:予め「差圧」と「吹き込み風量」の関係を求めて置き(詳細は本ブログに昨年10月16日掲載の

「新しい珈琲焙煎機(2) エアポンプの特性」にあります)、3方コックで吹き込み風量を制御します。

(実際は同じ空気抵抗を持つ吹き出しを複数本並列に繋ぎそれらから大気中に放出させるなど

もう少し複雑ですが)

**:予熱した焙煎機に冷たい生豆を投入すると、一旦豆の温度が下がり、また上昇に転ずるわけだが

この一番下がった点をバッハでは「中点」と呼んでいる。

3.終わりに

以上少し話が細かくなり過ぎた感があり、解り難かった点もあろうかと思いますが、

、以上に記した様な事を考えながら、その中に複雑極まりない現象を包含している珈琲豆の

焙煎と私なりのユニークな取り組み方で遊んでいる今日この頃です。

、

初めまして

自分もコーヒー焙煎をしているのですが、ガス火のことや、豆が焙煎中どのような化学変化をしているかもやもやしていました。

こちらのページを拝見して、そのもやもやが晴れたような気がします。とっても詳しく書かれていてとても勉強になりました。

ありがとうございました。