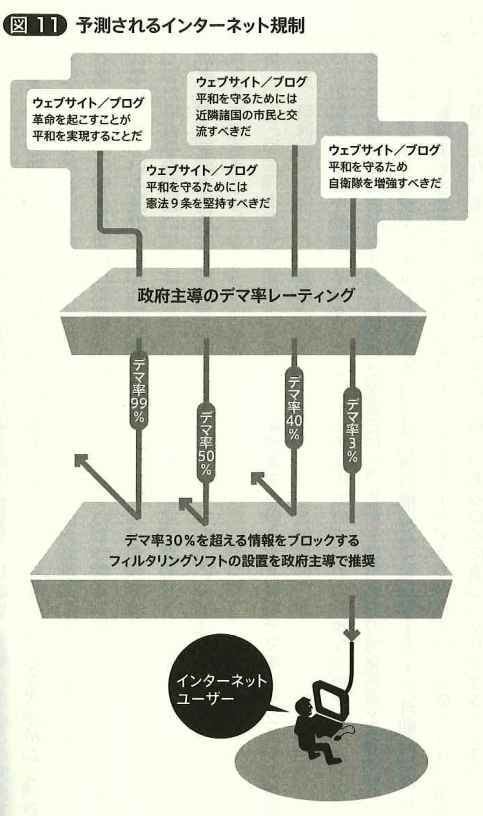

情報通信法ができると、現在、総務省によって免許を与えられている放送だけでなく、インターネットまで、総務省の管轄になって、自由に発言ができなくなる可能性があるぞ~、って叫んでもなかなか、信用してもらえなかったりするのだけれども、分かりやすい例を紹介するので、多くの人に伝えてほしい。

それは、今年成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901030.htm)のなかで、とても異様な条文があるということだ。

30条をみてほしい。

◆ ◆

第三十条 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。

一 フィルタリング推進機関

二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体

三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者

四 青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体

五 青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体

六 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体

七 青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体

八 その他関係する活動を行う民間団体

◆ ◆

さぁ、発見できたでしょうか?

30条にはとても異質なものが一つ混じっているのです。

1項から8項まで順にみていってください。

どうですか、ほかのところと違うのがありますね。

ほかのは、…を行う民間団体、とか、…する業者となっていますが、そうなっていないところ…。

そう、第1項の「フィルタリング推進機関」。これだけ、なんだか、違う。…これは、臭う…ということで、このフィルタリング推進機関の書かれている条文(24条)をみてみると…。

◆ ◆

第二十四条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。

一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。

二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。

イ 一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者

ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有する者

二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

イ フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。

ロ フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。

5 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6 フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

◆ ◆

そう、このフィルタリング推進機関は、登録制なんだ。

「青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者」や、「フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体」は、いろいろ批判を受けたため、登録する必要がない形に落ち着いている。

それにもかかわらず、「フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行う」団体であるフィルタリング推進機関は、登録が必要となっている。

これだけ、登録制にする必要はまったくないはずだ。

それにもかかわらず、ここだけでも、登録制という形で政府の関与を残したのは、なぜだろうか。

ほかの条文と整合させるのであれば、このような登録制はまったく不要だ。この登録制の部分だけは、異様な感じがする。

それは、明らかに、政府が、自らの関与する余地を残し、そこから行政指導などの圧力をかけていくつもりがあることを示している。そうでなければ、ここだけ登録制にする必要は全くないはずだ。

政府がインターネット規制をしようとしていることの証拠としてこれだけ明白なものも多くはない。

政府によるネット規制に反対の声を上げましょう!

【PR】

★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)

★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)

★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。

また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。

それは、今年成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901030.htm)のなかで、とても異様な条文があるということだ。

30条をみてほしい。

◆ ◆

第三十条 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。

一 フィルタリング推進機関

二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体

三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者

四 青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体

五 青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体

六 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体

七 青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体

八 その他関係する活動を行う民間団体

◆ ◆

さぁ、発見できたでしょうか?

30条にはとても異質なものが一つ混じっているのです。

1項から8項まで順にみていってください。

どうですか、ほかのところと違うのがありますね。

ほかのは、…を行う民間団体、とか、…する業者となっていますが、そうなっていないところ…。

そう、第1項の「フィルタリング推進機関」。これだけ、なんだか、違う。…これは、臭う…ということで、このフィルタリング推進機関の書かれている条文(24条)をみてみると…。

◆ ◆

第二十四条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。

一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。

二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。

イ 一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者

ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有する者

二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

イ フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。

ロ フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。

5 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6 フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

◆ ◆

そう、このフィルタリング推進機関は、登録制なんだ。

「青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者」や、「フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体」は、いろいろ批判を受けたため、登録する必要がない形に落ち着いている。

それにもかかわらず、「フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行う」団体であるフィルタリング推進機関は、登録が必要となっている。

これだけ、登録制にする必要はまったくないはずだ。

それにもかかわらず、ここだけでも、登録制という形で政府の関与を残したのは、なぜだろうか。

ほかの条文と整合させるのであれば、このような登録制はまったく不要だ。この登録制の部分だけは、異様な感じがする。

それは、明らかに、政府が、自らの関与する余地を残し、そこから行政指導などの圧力をかけていくつもりがあることを示している。そうでなければ、ここだけ登録制にする必要は全くないはずだ。

政府がインターネット規制をしようとしていることの証拠としてこれだけ明白なものも多くはない。

政府によるネット規制に反対の声を上げましょう!

【PR】

★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)

★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)

★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。

また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。

)

)