本書を読んでから、毎日のように「ソース焼きそば」を食べている。これまで、「お好み焼き」は家でも外でもよく食べたが、こんなに焼きそばを食べ続けたのは、初めての経験である。そこで発見したことの第一は、「市販の焼きそばは、安い!」。

近所のスーパーでは、最もよく知られている「マルちゃん 焼きそば(3食)」が198円(税別、以下同じ)、イオンのPB商品(大徳食品製)「もっちり麺のソース焼きそば(3食)」だとわずか138円だ。最も高価な日清食品の「鶴橋風月 ソース焼きそば(2食)」でも358円。そこに具のキャベツ、もやし、豚肉を加えても、たかが知れている。

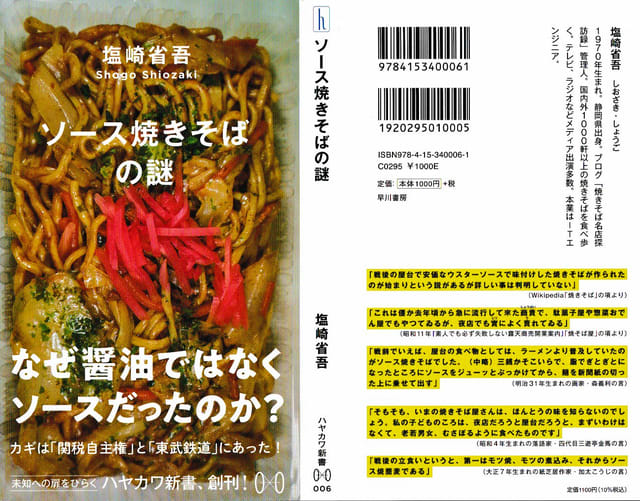

閑話休題。これまで私は「ソース焼きそばは戦後、大阪で生まれた」「大陸からの帰還者が考案した」という俗説を漠然と信じていたが、そのような先入観を見事にひっくり返してくれたのが本書である。著者の本業はRettyのソフトウェア・エンジニアだ。Rettyが作成したPRTIMESには、こんな「著者コメント」が出ている。

【著者コメント】

焼きそば好きと歴史好きが高じて、焼きそばの発祥と普及の過程を徹底的に調べ、数年前に電子書籍『焼きそばの歴史 上下巻』を個人で出版しました。このたび、その上巻を加筆修正して、早川書房さんより出版される運びとなりました。300ページ超・カラーページ多数の読み応え満点な一冊として、同社の新レーベル、ハヤカワ新書のラインナップに加わります。ソース焼きそばという食べ物が秘めた数々の謎と、それらを解き明かす爽快感を堪能してください。

綿密に史料にあたり、「謎」を1つ1つ解いていくさまは、まるでハヤカワ・ミステリだ。世の中の食物史や食文化史に関する本には、きちんと検証することなく由緒などを書き流しているものが多い。そこは古代史学や考古学とは、全く違う。だから本書のように丁寧に検証してくれると大いに助かるし、信頼できる。

当ブログの「ブック・レビュー」では、たいていは私が「ここがポイント」というところをかいつまんで紹介しているが、本書は買っていただいて、ご自身で「目からウロコ」を体験していただきたい。なので以下、「まえがき」の一部と目次、および本書に記載の「この節の要約」を紹介しておく。皆さん、ぜひ本書をお読みください!

【本書まえがき(一部抜粋)】

ソース焼きそばはいつ頃、どこで、どのように生まれたのか? 中華料理の炒麺(チャーメン)とは、どのような関係にあるのか? 土地土地の味を食して聞き取りを行い、明治時代や大正時代の史料にあたることを繰り返した。通説は覆り、答えがさらなる謎を呼んだ。我ながら、探偵のような作業だと思う。

なぜその時と場所に誕生しえたのか? どのように日本各地へ広まったのか? そこには明治以降の日本の近代化、国際関係が大きく関係し……と、ネタバレはこの辺にしておこう。鉄板で焦げるソースにも似た、むせ返るほど濃密で刺激的な歴史探究の成果を、存分にご堪能いただきたい。読み終わる頃にはきっと、ソース焼きそばへの興味と食欲が倍増していることと思う。

第1章 ソース焼きそばの源流へ

第1節 謎の多いソース焼きそばの起源

・2011年頃まで、ソース焼きそばは戦後に発祥したという説が主流だった

・2012年に、昭和10年代発祥説が出てきた

第2節 近代食文化研究会『お好み焼きの物語』

・2018年に電子書籍『お好み焼きの戦前史』が刊行され、翌年に書籍化された

・同書によれば、ソース焼きそばはお好み焼きの一種で、支那料理の「炒麺」「ヤキソバ」のパロディとして生まれた

・最古のソース焼きそば証言は、大正6年・浅草千束町生まれの女性の子供時代で、大正末期から昭和初期頃

第3節 戦前から続く浅草の老舗焼きそば、3軒

・戦前からソース焼きそばを提供している店が、浅草周辺に3店現存している

・西浅草の浅草染太郎、清川の大釜本店、千束のデンキヤホールがその3店

・デンキヤホールでは、大正時代の初期から「オム巻」を提供し始めたと語り継がれている

第2章 ソース焼きそばの発祥に迫る

第1節 大正7年のソース焼きそば思考実験

・大正初期でも、子供向け屋台の価格帯でソース焼きそばを提供することは可能

・決定的な証拠はないが、大正7年の時点でソース焼きそばが存在した可能性は高い

・「デンキヤホール」のオム巻が大正初期から提供されていた可能性も否定できない

第2節 明治40年の小麦粉事情

・ソース焼きそばが生まれるには「お好み焼きの成立」と「支那料理の大衆化」が条件

・明治40年頃に国内産の良質な小麦粉が安価で安定的に出回るようになった

・その結果、明治40年代の浅草でお好み焼きと支那そばという2つの必須条件が揃った

第3節 昭和10年前後のソース焼きそば

・ソース焼きそば単独の屋台や店舗も出現し、オムそばやジャガイモ入りなど当時から多彩だった

・しかし戦時下体制が進むにつれて、ソース焼きそばの屋台は姿を消してしまった

第3章 戦後ヤミ市のソース焼きそば

第1節 ヤミ市のたいへんな人気者

・戦後に復活したソース焼きそばは「ヤミ市のたいへんな人気者」だった

・戦後のソース焼きそばで最も古い記録は、昭和23年の浅草ひょうたん池にあった露店

・戦前は下町に限られていたが、戦後は新宿や池袋など山の手のヤミ市にも姿を現すようになった

第2節 昭和20年代の小麦粉事情

・昭和24年頃までアメリカからの食糧輸入はごく限定的で、ヤミ市の食糧は供出を免れた国内生産物が中心だった

・冷戦や朝鮮戦争の影響で、昭和25年頃から輸入が再開され、アメリカの小麦が出回りはじめた

・昭和30年からアメリカの余剰小麦の大量輸入が始まり、日本政府の後押しで小麦粉食が農村や家庭にまで浸透した

第3節 戦前からの微妙な変化

・焼きそばに必要な麺・キャベツ・ソースは、戦後食糧難の時代でも比較的入手しやすかった

・戦後のソースには人工甘味料が添加され、加熱すると苦みが出るためソースの後がけスタイルが定着した

・その後、濃厚ソースの発売やチクロの認可で、炒めながら味付けするスタイルが復活したと思われる

第4章 全国に拡散するソースの香り

第1節 戦前の関西のソース焼きそば事情

・少なくとも知識としては、戦前の関西にソース焼きそばが伝わっていたのではないか

・蒸した中華麺の代わりに、うどん玉や茹で中華麺を使った事例が複数ある

・店舗業態のお好み焼き屋の伝播はソース焼きそばの伝播とほとんど同じとみなすことができる

第2節 全国の老舗焼きそば店・お好み焼き店(前篇)

・関東、東北、東海、甲信越・北陸、近畿の老舗を列挙した

・富士宮やきそばや横手やきそばなど、ご当地焼きそばの多くは昭和20年代から30年代に生まれた

・近畿では、発祥地の東京を凌駕する勢いで、お好み焼きや焼きそばなどのコナモンが普及した

第3節 鉄板台の上のホルモンとうどんの偶然の出会い

・神戸市長田区では、戦前から「にくてん」と呼ばれるお好み焼き店が地域に根付いていた

・それと同時に、内臓食も定着しており、ホルモンを炒めて食べる事例もあった

・長田で「ホルモン」と「うどん玉」が結びつき、中国地方に「ホルモン焼うどん」だ伝播したのではないか

第4節 全国の老舗焼きそば店・お好み焼き店(後篇)

・シャオヘイ著『熱狂のお好み焼き』によると、広島でお好み焼きに麺を入れた最古の事例は昭和23年

・小倉・だるま堂の焼きうどんは、焼きそばに使う中華麺をうどんで代用した事例のひとつ

・北海道ではソースやコナモンの需要がなかったため、ソース焼きそばやお好み焼きの普及が遅れた

第5節 ソース焼きそばはいかにして広まったか

・戦後日本の食糧事情の変化に伴い、ソース焼きそばが日本全国へ段階的に伝播した

・「大陸からの帰還者が作った」「戦後の大阪で生まれた」という俗説には、それなりの背景があった

・ソース焼きそばが浅草で生まれたことを示す事例もいくつか残っている

近所のスーパーでは、最もよく知られている「マルちゃん 焼きそば(3食)」が198円(税別、以下同じ)、イオンのPB商品(大徳食品製)「もっちり麺のソース焼きそば(3食)」だとわずか138円だ。最も高価な日清食品の「鶴橋風月 ソース焼きそば(2食)」でも358円。そこに具のキャベツ、もやし、豚肉を加えても、たかが知れている。

閑話休題。これまで私は「ソース焼きそばは戦後、大阪で生まれた」「大陸からの帰還者が考案した」という俗説を漠然と信じていたが、そのような先入観を見事にひっくり返してくれたのが本書である。著者の本業はRettyのソフトウェア・エンジニアだ。Rettyが作成したPRTIMESには、こんな「著者コメント」が出ている。

【著者コメント】

焼きそば好きと歴史好きが高じて、焼きそばの発祥と普及の過程を徹底的に調べ、数年前に電子書籍『焼きそばの歴史 上下巻』を個人で出版しました。このたび、その上巻を加筆修正して、早川書房さんより出版される運びとなりました。300ページ超・カラーページ多数の読み応え満点な一冊として、同社の新レーベル、ハヤカワ新書のラインナップに加わります。ソース焼きそばという食べ物が秘めた数々の謎と、それらを解き明かす爽快感を堪能してください。

綿密に史料にあたり、「謎」を1つ1つ解いていくさまは、まるでハヤカワ・ミステリだ。世の中の食物史や食文化史に関する本には、きちんと検証することなく由緒などを書き流しているものが多い。そこは古代史学や考古学とは、全く違う。だから本書のように丁寧に検証してくれると大いに助かるし、信頼できる。

当ブログの「ブック・レビュー」では、たいていは私が「ここがポイント」というところをかいつまんで紹介しているが、本書は買っていただいて、ご自身で「目からウロコ」を体験していただきたい。なので以下、「まえがき」の一部と目次、および本書に記載の「この節の要約」を紹介しておく。皆さん、ぜひ本書をお読みください!

【本書まえがき(一部抜粋)】

ソース焼きそばはいつ頃、どこで、どのように生まれたのか? 中華料理の炒麺(チャーメン)とは、どのような関係にあるのか? 土地土地の味を食して聞き取りを行い、明治時代や大正時代の史料にあたることを繰り返した。通説は覆り、答えがさらなる謎を呼んだ。我ながら、探偵のような作業だと思う。

なぜその時と場所に誕生しえたのか? どのように日本各地へ広まったのか? そこには明治以降の日本の近代化、国際関係が大きく関係し……と、ネタバレはこの辺にしておこう。鉄板で焦げるソースにも似た、むせ返るほど濃密で刺激的な歴史探究の成果を、存分にご堪能いただきたい。読み終わる頃にはきっと、ソース焼きそばへの興味と食欲が倍増していることと思う。

第1章 ソース焼きそばの源流へ

第1節 謎の多いソース焼きそばの起源

・2011年頃まで、ソース焼きそばは戦後に発祥したという説が主流だった

・2012年に、昭和10年代発祥説が出てきた

第2節 近代食文化研究会『お好み焼きの物語』

・2018年に電子書籍『お好み焼きの戦前史』が刊行され、翌年に書籍化された

・同書によれば、ソース焼きそばはお好み焼きの一種で、支那料理の「炒麺」「ヤキソバ」のパロディとして生まれた

・最古のソース焼きそば証言は、大正6年・浅草千束町生まれの女性の子供時代で、大正末期から昭和初期頃

第3節 戦前から続く浅草の老舗焼きそば、3軒

・戦前からソース焼きそばを提供している店が、浅草周辺に3店現存している

・西浅草の浅草染太郎、清川の大釜本店、千束のデンキヤホールがその3店

・デンキヤホールでは、大正時代の初期から「オム巻」を提供し始めたと語り継がれている

第2章 ソース焼きそばの発祥に迫る

第1節 大正7年のソース焼きそば思考実験

・大正初期でも、子供向け屋台の価格帯でソース焼きそばを提供することは可能

・決定的な証拠はないが、大正7年の時点でソース焼きそばが存在した可能性は高い

・「デンキヤホール」のオム巻が大正初期から提供されていた可能性も否定できない

第2節 明治40年の小麦粉事情

・ソース焼きそばが生まれるには「お好み焼きの成立」と「支那料理の大衆化」が条件

・明治40年頃に国内産の良質な小麦粉が安価で安定的に出回るようになった

・その結果、明治40年代の浅草でお好み焼きと支那そばという2つの必須条件が揃った

第3節 昭和10年前後のソース焼きそば

・ソース焼きそば単独の屋台や店舗も出現し、オムそばやジャガイモ入りなど当時から多彩だった

・しかし戦時下体制が進むにつれて、ソース焼きそばの屋台は姿を消してしまった

第3章 戦後ヤミ市のソース焼きそば

第1節 ヤミ市のたいへんな人気者

・戦後に復活したソース焼きそばは「ヤミ市のたいへんな人気者」だった

・戦後のソース焼きそばで最も古い記録は、昭和23年の浅草ひょうたん池にあった露店

・戦前は下町に限られていたが、戦後は新宿や池袋など山の手のヤミ市にも姿を現すようになった

第2節 昭和20年代の小麦粉事情

・昭和24年頃までアメリカからの食糧輸入はごく限定的で、ヤミ市の食糧は供出を免れた国内生産物が中心だった

・冷戦や朝鮮戦争の影響で、昭和25年頃から輸入が再開され、アメリカの小麦が出回りはじめた

・昭和30年からアメリカの余剰小麦の大量輸入が始まり、日本政府の後押しで小麦粉食が農村や家庭にまで浸透した

第3節 戦前からの微妙な変化

・焼きそばに必要な麺・キャベツ・ソースは、戦後食糧難の時代でも比較的入手しやすかった

・戦後のソースには人工甘味料が添加され、加熱すると苦みが出るためソースの後がけスタイルが定着した

・その後、濃厚ソースの発売やチクロの認可で、炒めながら味付けするスタイルが復活したと思われる

第4章 全国に拡散するソースの香り

第1節 戦前の関西のソース焼きそば事情

・少なくとも知識としては、戦前の関西にソース焼きそばが伝わっていたのではないか

・蒸した中華麺の代わりに、うどん玉や茹で中華麺を使った事例が複数ある

・店舗業態のお好み焼き屋の伝播はソース焼きそばの伝播とほとんど同じとみなすことができる

第2節 全国の老舗焼きそば店・お好み焼き店(前篇)

・関東、東北、東海、甲信越・北陸、近畿の老舗を列挙した

・富士宮やきそばや横手やきそばなど、ご当地焼きそばの多くは昭和20年代から30年代に生まれた

・近畿では、発祥地の東京を凌駕する勢いで、お好み焼きや焼きそばなどのコナモンが普及した

第3節 鉄板台の上のホルモンとうどんの偶然の出会い

・神戸市長田区では、戦前から「にくてん」と呼ばれるお好み焼き店が地域に根付いていた

・それと同時に、内臓食も定着しており、ホルモンを炒めて食べる事例もあった

・長田で「ホルモン」と「うどん玉」が結びつき、中国地方に「ホルモン焼うどん」だ伝播したのではないか

第4節 全国の老舗焼きそば店・お好み焼き店(後篇)

・シャオヘイ著『熱狂のお好み焼き』によると、広島でお好み焼きに麺を入れた最古の事例は昭和23年

・小倉・だるま堂の焼きうどんは、焼きそばに使う中華麺をうどんで代用した事例のひとつ

・北海道ではソースやコナモンの需要がなかったため、ソース焼きそばやお好み焼きの普及が遅れた

第5節 ソース焼きそばはいかにして広まったか

・戦後日本の食糧事情の変化に伴い、ソース焼きそばが日本全国へ段階的に伝播した

・「大陸からの帰還者が作った」「戦後の大阪で生まれた」という俗説には、それなりの背景があった

・ソース焼きそばが浅草で生まれたことを示す事例もいくつか残っている

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます