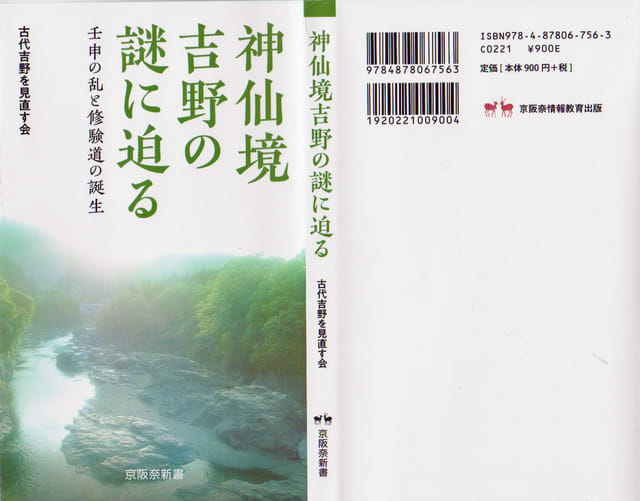

先月末(2020.10.31)、『神仙境吉野の謎に迫る~壬申の乱と修験道の誕生~』(京阪奈新書)が発刊された。執筆されたのは「古代吉野を見直す会」(代表:富田良一さん)だ。第1章、第2章では吉野の古代史を深く掘り下げ、また第3章では同会のメンバーが6年にわたり現地を訪ね、詳しくレポートしている。同会のニュースリリースには、

『神仙境吉野の謎に迫る 壬申の乱と修験道の誕生』の発刊について

吉野の古代史については、宮滝遺跡、壬申の乱、修験道、万葉集等々個々には優れた研究がなされていますが、これらを総合的にとらえたものがありません。新しい仮説を提示することによって、吉野古代史の全体像を一体的に捉え直そうと試みました。

このため、徹底的に現地と周辺エリアを踏査し、複眼的に吉野古代史を見直しました。また、訪ねた寺社、古墳、遺跡、自然も分担執筆しました。なお、「古代吉野を見直す会」は、吉野が好きで吉野に興味を持つ会員10名で構成されており、全員「奈良まほろばソムリエの会(会員数420人)」に所属しています。

◆趣旨

古代史最大の内乱である壬申の乱が吉野で発生したことは誰もが知っている事実ですが、なぜ吉野なのかは分かっていません。本書では古人(ふるひとの)大兄(おおえ)の吉野との関係や、蘇我氏の血を引く鵜野讃(うののさ)良(らら)(持統天皇)がこの大乱に大きく関わっているのではないかと考えました。

宮滝遺跡は、吉野離宮として有名ですが、斉明天皇が祈りの場として創始した事が意外と忘れられています。持統天皇が在位中に31回の行幸をした事、聖武天皇が疫病退散の祈りを捧げるために吉野行幸をした事、辺境の吉野にある大名持(おおなもち)神社(じんじゃ)が春日社に次いで正一位の神階を得た事の理由を、祈りの場としての吉野の宮との繋がりから探りました。

また、一般に丹生は水銀朱とされていますが、丹生を炭酸塩泉と捉え、なぜ、水銀鉱床のない吉野川流域に丹生川上神社が創建されたのかについて新しい視点を提供しました。神が降臨し祖霊が還る聖なる山(青根ヶ峯・山上ヶ岳)の水・岩への地元民の原始的な神信仰(自然・祖霊)と比蘇寺(ひそでら)(吉野寺)を拠点として山居修行する修行僧の信奉する密教が習合して奥吉野で修験道が誕生した経緯を探りました。

◆概要

執筆対象 寺院7、神社8、古墳2、遺跡3、自然4、大峯奥駈道

取材期間 2014年2月~2020年3月

取材エリア 吉野郡(大淀町・吉野町・川上村・東吉野村・下市町・黒滝村・天川村)

明日香村・桜井市・天理市・和歌山県かつらぎ町

編 者 古代吉野を見直す会(代表:富田良一)

監 修 松田 度(わたる)(大淀町教育委員会)

発 行 京阪奈情報教育出版株式会社(京阪奈新書)

体 裁 等 新書版200ページ・税別900円

本書については、土曜日(11/14)の朝日新聞奈良版に詳しく紹介されているので、末尾に記事の画像を貼っておく。私も早速本書を拝読し、丹(朱=硫化水銀)の鉱床がないのになぜ「丹生(にう)」なのか、金が採掘されないのになぜ「金」のつく社寺や地名が吉野に多いのか、修験道はなぜ吉野で発生したのか、などについての謎が解き明かされ、目からウロコだった。また第3章は会員による平易な現地報告で、順序としては第3章から読み始めるのが良いだろう。

吉野の古代史に関心のある皆さん、ぜひ本書をお読みください!

『神仙境吉野の謎に迫る 壬申の乱と修験道の誕生』の発刊について

吉野の古代史については、宮滝遺跡、壬申の乱、修験道、万葉集等々個々には優れた研究がなされていますが、これらを総合的にとらえたものがありません。新しい仮説を提示することによって、吉野古代史の全体像を一体的に捉え直そうと試みました。

このため、徹底的に現地と周辺エリアを踏査し、複眼的に吉野古代史を見直しました。また、訪ねた寺社、古墳、遺跡、自然も分担執筆しました。なお、「古代吉野を見直す会」は、吉野が好きで吉野に興味を持つ会員10名で構成されており、全員「奈良まほろばソムリエの会(会員数420人)」に所属しています。

◆趣旨

古代史最大の内乱である壬申の乱が吉野で発生したことは誰もが知っている事実ですが、なぜ吉野なのかは分かっていません。本書では古人(ふるひとの)大兄(おおえ)の吉野との関係や、蘇我氏の血を引く鵜野讃(うののさ)良(らら)(持統天皇)がこの大乱に大きく関わっているのではないかと考えました。

宮滝遺跡は、吉野離宮として有名ですが、斉明天皇が祈りの場として創始した事が意外と忘れられています。持統天皇が在位中に31回の行幸をした事、聖武天皇が疫病退散の祈りを捧げるために吉野行幸をした事、辺境の吉野にある大名持(おおなもち)神社(じんじゃ)が春日社に次いで正一位の神階を得た事の理由を、祈りの場としての吉野の宮との繋がりから探りました。

また、一般に丹生は水銀朱とされていますが、丹生を炭酸塩泉と捉え、なぜ、水銀鉱床のない吉野川流域に丹生川上神社が創建されたのかについて新しい視点を提供しました。神が降臨し祖霊が還る聖なる山(青根ヶ峯・山上ヶ岳)の水・岩への地元民の原始的な神信仰(自然・祖霊)と比蘇寺(ひそでら)(吉野寺)を拠点として山居修行する修行僧の信奉する密教が習合して奥吉野で修験道が誕生した経緯を探りました。

◆概要

執筆対象 寺院7、神社8、古墳2、遺跡3、自然4、大峯奥駈道

取材期間 2014年2月~2020年3月

取材エリア 吉野郡(大淀町・吉野町・川上村・東吉野村・下市町・黒滝村・天川村)

明日香村・桜井市・天理市・和歌山県かつらぎ町

編 者 古代吉野を見直す会(代表:富田良一)

監 修 松田 度(わたる)(大淀町教育委員会)

発 行 京阪奈情報教育出版株式会社(京阪奈新書)

体 裁 等 新書版200ページ・税別900円

本書については、土曜日(11/14)の朝日新聞奈良版に詳しく紹介されているので、末尾に記事の画像を貼っておく。私も早速本書を拝読し、丹(朱=硫化水銀)の鉱床がないのになぜ「丹生(にう)」なのか、金が採掘されないのになぜ「金」のつく社寺や地名が吉野に多いのか、修験道はなぜ吉野で発生したのか、などについての謎が解き明かされ、目からウロコだった。また第3章は会員による平易な現地報告で、順序としては第3章から読み始めるのが良いだろう。

吉野の古代史に関心のある皆さん、ぜひ本書をお読みください!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます