バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

トラクションとアンチスクワット

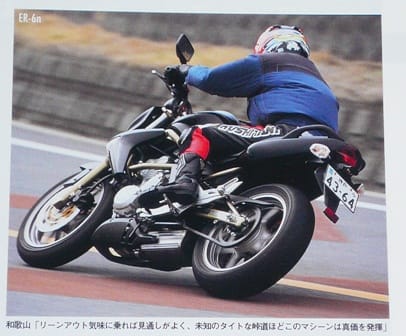

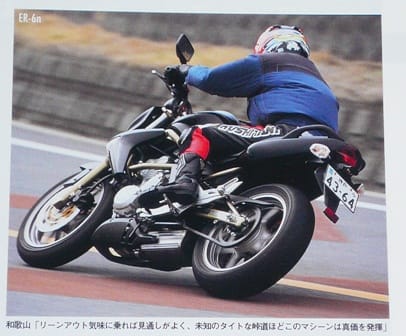

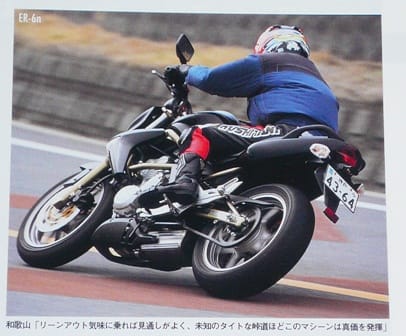

タイトル写真は『バイカーズステーション』№224、2006年5月号、53頁より、カワサキER-6nを駆る和歌山利宏氏のライドです。

名手、和歌山氏のリーンウィズによる切れ味のいいトラクション旋回ですね。

さて、「トラクション旋回」。それが今日のテーマです。

トラクションについては以前の記事でもお話しました。

簡単に言うと駆動力をかけたことにより、タイヤが路面を蹴っている状態を指しました。

2輪はトラクションを掛けた状態が一番安定していますし、グリップ感(接地感)も豊かに得られる。それは、駆動力により、タイヤが路面を蹴り、それによってタイヤに横方向のたわみが生じて、それがグリップ感としてライダーにフィードバックされるからだ…。

こんなお話をしました。(「リーンウィズとトラクション旋回」、2月20日の記事です)

しかし、「アクセルを開けて曲がる」、すなわち「トラクションをかけて曲がる」ことの効能は、グリップ感だけにとどまりません。実際にもグリップは上がり、アクセルを開けているにも関わらず、旋回の内向力を高め、力強く曲がっていくことができるのです。

それは、バイクの車体構成から来ています。「アンチスクワット」効果です。

下の写真は『バイカーズステーション』誌同号、56頁より引用しました。バイカーズステーション誌お得意のスタジオに車体を持ち込んでの徹底撮影の中のワンショットです。車は上の写真で和歌山氏が乗っていたER-6n。

見ていただきたいのは、後輪と車体を結ぶ<棒>=「スイングアーム」の角度です。

水平ではなく、ちょっとだけ角度が付いて斜めになっていますね。この角度を「垂れ角」と言います。

バイクはエンジンの力を後輪にチェーン等で伝えて後輪を回転させ、前へ進みます。

つまり、バイクの車体そのものと、その上に乗ったライダーは、回転した後輪によって押された「スイングアーム」によって前に押されて進んでいるわけです。

このとき、スイングアームが完全に水平なら、車体は純粋に前に押されますね。

ところが…

実際にはスイングアームの垂れ角によって、車体は後輪から微妙に斜めに押されるのです。

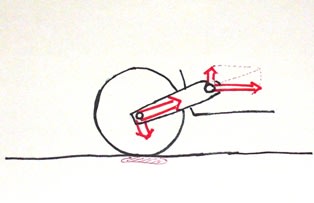

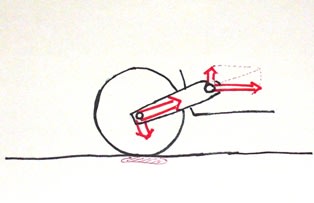

それをちょっと誇張したのが下の図です。

タイヤの回転によって車体を押すスイングアームは、その垂れ角により、やや斜め上方向に車体を押すことになります。

このとき車体が受ける力は、車体を前に進めようとする力と、車体を持ち上げようとする力という2つの力として作用します。

車体を前へ進める力により、バイクは加速していきます。

車体を持ち上げようとする力はどうなるか。バイクには上からバイクの重さとライダーの重さ、それに旋回中でバンクしているときには遠心力も加重されています。

それらを持ち上げようとする上向きの力は、その反力としてスイングアームと後輪を地面に押し付ける力となって作用するのです。

体重計に乗ったまま、壁か何かを上に押し上げようとすると、その反力で体重計の目盛りが増えるのと同じことです。

この、スイングアームの角度により、アクセルを開け、駆動力を掛けることで車体を持ち上げようとする方向に働く力の作用を「アンチスクワット」と言います。

アンチは「反」、スクワットは「縮む、かがむ」。

つまり遠心力に対して、リヤを沈ませない力、という意味です。

現実的には、スイングアームを介して後輪を路面に上から押し付ける力と解してもほとんど間違いありません。

上から路面にさらに押し付けられたタイヤはグリップ力を増し、押し付けられたことでたわみも増して、グリップ感も向上します。

そして、バンクしている状態なら、ちょうど陸上トラックでカーブを走るときに体を傾け、足の蹴りを外側に入れてカーブを曲がっていくように、リヤタイヤは路面を力強く外側に蹴り、ただ傾いて転がっているときよりもはるかに強い内向力を生んで、内側へとバイクの進路を変えていきます。

そう、これこそが、本当の「トラクション旋回」の意味。

「スローイン、ファーストアウト」と言われ、「カーブは開けて曲がれ」と言われる本当の意味は、アンチスクワット効果により、後輪が路面を強く下に蹴り、その反力で成り行き任せの走行よりもはるかに力強くコーナーを曲がっていく、バイク本来の性能を十分生かしたライディングをせよ!ということだったのです。

タイトル写真をもう一度見てみましょう。

和歌山氏によってアクセルはワイドオープンされ、高いトラクションを生み出している後輪は、アンチスクワットにより、車体の特にリヤを持ち上げようとし、その反力で路面を下に蹴っています。

バンクした車体により、その蹴る方向は写真の左下、コーナーの外側方向となり、外側にリヤタイヤを蹴りつつ、バイクは加速しながらも外側にふくらむことなく、ぐいぐい向きを変え、コーナーを脱出していくのです。

加速旋回状態に入った和歌山氏の上体の体重が、すべて後輪の接地点方向に加重されていることに注目してください。

和歌山氏はお尻で、この遠心力と加速による加重に負けず、リヤを持ち上げようと押し返してくるアンチスクワット効果を十分感知しています。この押し上げ感が旋回トラクションによるたわみ感と合わさり、バイクライディングの中で最も豊かで、もっとも安心でき、最もエキサイティングな感覚、フルトラクションのグリップ感(接地感)を与えてくれるのです。

これぞ、四輪でも、自転車でも味わえない、バイクだけのライディングプレジャー。

バイクライディングの醍醐味!!

安全で楽しい(そして結果的に速い)ワインディングでのライディングの組み立ては、いかにこのトラクション旋回を得るべく走り全体をプランするか、にかかっているのです。

付記1

同じような車体構成の自転車でバイクと同じようなトラクション旋回が味わえないのは、エンジンを持たないため、強いアンチスクワットやトラクションが得られないためです。一人力分のトラクションは生じていますが、バイクのトルクは比べ物にならないくらい大きいのです。

付記2

同じパワーなら、トルクが大きく、タイヤが地面を蹴る感覚が得やすいエンジン形式ほど、グリップ感は高くなります。高速道路での最高速にこだわらないタイプのライダーにツインエンジンが好まれるのは、最高速よりもこのトラクションによるグリップ感を重視しているからです。

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

名手、和歌山氏のリーンウィズによる切れ味のいいトラクション旋回ですね。

さて、「トラクション旋回」。それが今日のテーマです。

トラクションについては以前の記事でもお話しました。

簡単に言うと駆動力をかけたことにより、タイヤが路面を蹴っている状態を指しました。

2輪はトラクションを掛けた状態が一番安定していますし、グリップ感(接地感)も豊かに得られる。それは、駆動力により、タイヤが路面を蹴り、それによってタイヤに横方向のたわみが生じて、それがグリップ感としてライダーにフィードバックされるからだ…。

こんなお話をしました。(「リーンウィズとトラクション旋回」、2月20日の記事です)

しかし、「アクセルを開けて曲がる」、すなわち「トラクションをかけて曲がる」ことの効能は、グリップ感だけにとどまりません。実際にもグリップは上がり、アクセルを開けているにも関わらず、旋回の内向力を高め、力強く曲がっていくことができるのです。

それは、バイクの車体構成から来ています。「アンチスクワット」効果です。

下の写真は『バイカーズステーション』誌同号、56頁より引用しました。バイカーズステーション誌お得意のスタジオに車体を持ち込んでの徹底撮影の中のワンショットです。車は上の写真で和歌山氏が乗っていたER-6n。

見ていただきたいのは、後輪と車体を結ぶ<棒>=「スイングアーム」の角度です。

水平ではなく、ちょっとだけ角度が付いて斜めになっていますね。この角度を「垂れ角」と言います。

バイクはエンジンの力を後輪にチェーン等で伝えて後輪を回転させ、前へ進みます。

つまり、バイクの車体そのものと、その上に乗ったライダーは、回転した後輪によって押された「スイングアーム」によって前に押されて進んでいるわけです。

このとき、スイングアームが完全に水平なら、車体は純粋に前に押されますね。

ところが…

実際にはスイングアームの垂れ角によって、車体は後輪から微妙に斜めに押されるのです。

それをちょっと誇張したのが下の図です。

タイヤの回転によって車体を押すスイングアームは、その垂れ角により、やや斜め上方向に車体を押すことになります。

このとき車体が受ける力は、車体を前に進めようとする力と、車体を持ち上げようとする力という2つの力として作用します。

車体を前へ進める力により、バイクは加速していきます。

車体を持ち上げようとする力はどうなるか。バイクには上からバイクの重さとライダーの重さ、それに旋回中でバンクしているときには遠心力も加重されています。

それらを持ち上げようとする上向きの力は、その反力としてスイングアームと後輪を地面に押し付ける力となって作用するのです。

体重計に乗ったまま、壁か何かを上に押し上げようとすると、その反力で体重計の目盛りが増えるのと同じことです。

この、スイングアームの角度により、アクセルを開け、駆動力を掛けることで車体を持ち上げようとする方向に働く力の作用を「アンチスクワット」と言います。

アンチは「反」、スクワットは「縮む、かがむ」。

つまり遠心力に対して、リヤを沈ませない力、という意味です。

現実的には、スイングアームを介して後輪を路面に上から押し付ける力と解してもほとんど間違いありません。

上から路面にさらに押し付けられたタイヤはグリップ力を増し、押し付けられたことでたわみも増して、グリップ感も向上します。

そして、バンクしている状態なら、ちょうど陸上トラックでカーブを走るときに体を傾け、足の蹴りを外側に入れてカーブを曲がっていくように、リヤタイヤは路面を力強く外側に蹴り、ただ傾いて転がっているときよりもはるかに強い内向力を生んで、内側へとバイクの進路を変えていきます。

そう、これこそが、本当の「トラクション旋回」の意味。

「スローイン、ファーストアウト」と言われ、「カーブは開けて曲がれ」と言われる本当の意味は、アンチスクワット効果により、後輪が路面を強く下に蹴り、その反力で成り行き任せの走行よりもはるかに力強くコーナーを曲がっていく、バイク本来の性能を十分生かしたライディングをせよ!ということだったのです。

タイトル写真をもう一度見てみましょう。

和歌山氏によってアクセルはワイドオープンされ、高いトラクションを生み出している後輪は、アンチスクワットにより、車体の特にリヤを持ち上げようとし、その反力で路面を下に蹴っています。

バンクした車体により、その蹴る方向は写真の左下、コーナーの外側方向となり、外側にリヤタイヤを蹴りつつ、バイクは加速しながらも外側にふくらむことなく、ぐいぐい向きを変え、コーナーを脱出していくのです。

加速旋回状態に入った和歌山氏の上体の体重が、すべて後輪の接地点方向に加重されていることに注目してください。

和歌山氏はお尻で、この遠心力と加速による加重に負けず、リヤを持ち上げようと押し返してくるアンチスクワット効果を十分感知しています。この押し上げ感が旋回トラクションによるたわみ感と合わさり、バイクライディングの中で最も豊かで、もっとも安心でき、最もエキサイティングな感覚、フルトラクションのグリップ感(接地感)を与えてくれるのです。

これぞ、四輪でも、自転車でも味わえない、バイクだけのライディングプレジャー。

バイクライディングの醍醐味!!

安全で楽しい(そして結果的に速い)ワインディングでのライディングの組み立ては、いかにこのトラクション旋回を得るべく走り全体をプランするか、にかかっているのです。

付記1

同じような車体構成の自転車でバイクと同じようなトラクション旋回が味わえないのは、エンジンを持たないため、強いアンチスクワットやトラクションが得られないためです。一人力分のトラクションは生じていますが、バイクのトルクは比べ物にならないくらい大きいのです。

付記2

同じパワーなら、トルクが大きく、タイヤが地面を蹴る感覚が得やすいエンジン形式ほど、グリップ感は高くなります。高速道路での最高速にこだわらないタイプのライダーにツインエンジンが好まれるのは、最高速よりもこのトラクションによるグリップ感を重視しているからです。

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 2月末、雪の街。 | 無携帯 » |

静止状態や、等速移動状態なら、後輪の接地点へ荷重するのは、ほぼ、不可能です。(しかも加重ではなく、荷重が正しいですね、失礼しました。)

Unknown さんのおっしゃる通りです。

しかし、アクセルが開けられ、強いトラクションがかかって旋回加速状態になると、上体を直立させると後ろへ持って行かれる感じになり、写真のように前傾している状態で、ちょうどシートへ押し付けられる感じになり、腹筋背筋に余計な力がかからない状態になります。

この時点では、もちろん、上体の体重はシートに荷重されていますが、その方向はほぼ、後輪の接地点<方向>になっているのがおわかりかと思います。

これが直進から旋回に移行する倒しこみの段階では、重心の内側にするべきという指摘は正しいです。

また、さらに旋回効率を高めて内向力を増そうとするときには、さらに内側へ体の重心を落とすようにします。

実際には、この写真でも、和歌山氏の荷重は後輪の接地点方向からすこ~し内側へかかっていますね。

その意味でも、Unknownさんのご指摘は正しいです。

しかし、バイクが傾いてキャンバースラストとコーナリングフォースを発生しており、トラクション旋回に入ってしまえば、あえて内側へ荷重!としなくても、トラクション旋回力と遠心力が釣り合うように上体を持って行けば、すなわち、後輪の接地点方向に荷重するイメージでいけば、安定して旋回することが可能です。

また、Unknown さんのおっしゃる<重心点の内側>という荷重ポイントは、バイクの重心はクランク軸近くにありますから、加速も減速もしない等速旋回運動中には有効な表現ですが、トラクション旋回中には、加速Gが強くかかっていますから、逆に不可能になります。

バイクのコーナリングはブレーキング、倒しこみ、初期旋回、トラクション旋回(=2次旋回)、立ち上がりと、荷重状態が変化し続けますので、静的にだけではとらえられませんよね。

また、この「後輪の接地点に向けて」の表現、確かに厳密に言えば、ずれがあるかもしれません。しかし、実際にライディングして、強いトラクションをかけて旋回している時には、この表現は<実感として>大まかには合っているのではないかと考えています。

短いコメントで、Unknownさんのおっしゃることの意味がつかみにくかったので、一般的に考えられることでお答えいたしました。