玉川上水(小平)脇で死亡したタヌキについて

2023年12月8日に玉川上水花マップのメンバーである桜井秀雄氏からタヌキの死体を発見したと連絡があった。前日の7日の夕方、小平市の八佐衛門橋の近くでうずくまるタヌキを見たとのことであった(図1)。

図1. うずくまるタヌキ(桜井秀雄氏撮影、2023年12月7日)

この場所は八佐衛門橋(西武多摩湖線との交差点にある桜橋の下流の八佐右衛門橋の下流右岸、図2)

図2. タヌキ死体発見場所の位置

気になって朝見に行ったら死亡していたとのことで、桜井氏はその死体を確保された(図3)。それを譲り受け、計測し、胃内容物を採取し、頭骨標本を作成した。

図3. 計測したタヌキ

胃内容物を0.5 mm間隔のフルイで水洗し、残った食物片をポイント枠法で分析した。

計測など

このタヌキはオスであり、まだ乳歯であったことから(図4)、0歳であることがわかった。

図4. 死亡したタヌキの頭骨(左)と切歯列(右)

体重は3.0 kgで、皮下脂肪は厚い部位では5 mm以上あり、痩せてはいなかった。肩から尾の付け根まで(胴長)は29 cm、胸囲は29 cm、前肢長は15 cm、後足長は11 cmであった。

目立った外傷、出血はなかったが、骨盤が複雑骨折を起こしており、腹腔内に内出血していたことから、交通事故にあったものと思われる。

胃内容物分析

胃内容物分析からはエノキ、カキノキ、ムクノキの種子が検出された(図5)。そのほか直径20 mmを超える大きい魚の鱗、大きい幼虫も検出された。人工物としては輪ゴムが検出された。

図5. タヌキの胃内容物からの検出物。格子間隔は5 mm

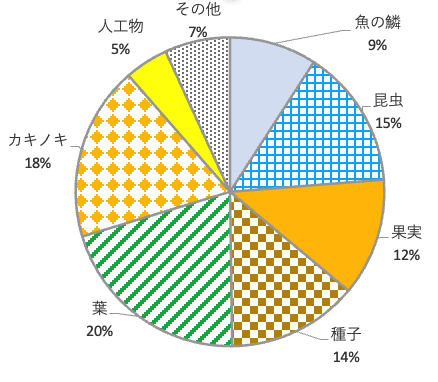

組成分析はポイント枠法で行なった。その結果、特定の食物群が多いということはなく、魚鱗と幼虫で4分の1、果実と種子が10%あまり、葉が20%、カキノキの種子が18%、人工物(輪ゴム)が5%などであった(図6)。

図6. 胃内容物の組成(ポイント枠法による)

考察

これから推定すると、このタヌキは玉川上水かその近くに生息していて、五日市街道で交通事故に遭って死亡したようである。その胃内容物からは、エノキ、ムクノキ、カキノキの種子が検出された。エノキとムクノキは玉川上水沿いの樹林帯にあり、この場所の西側にある津田塾大学のタヌキの秋から冬の重要な食物であった(高槻 2017)。カキノキは玉川上水沿いにはなく、このあたりにはすでに農家はほとんどないから、カキノキは庭に植えられたものである可能性が大きい。大きい魚鱗は料理して廃棄されたものを食べたのかもしれないが、玉川上水には大きいコイがいるから、あるいはそれを捕食したのかもしれない。輪ゴムが出てきたことは残飯などを食べている可能性を示唆するが、量的には少なかった。このことから、基本的には野生の果実類を食べているようだった。

文献

高槻成紀. 2017. 東京西部にある津田塾大学小平キャンパスにすむタヌキの食性. 人と自然, 28: 1-9. こちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます