ムササビの標本作りで針状軟骨を加熱して失敗しました。調べてみたら私が小指の変形だと思っていた針状軟骨は小指ではなく、全く独立したものでした。そのこともあって少し勉強しました。こちら

体のつくりはそれが機能しているところを見なければわかりません。それでネット検索をしていたらとても良い写真がありました。こちら

それを説明するために以下に書き込みをしました。

まず前肢です。ムササビは滑空するときに四肢を最大限伸ばして飛膜面積を最大にするのはまちがいありません。でも、私たちが水泳の時に腕を伸ばし、手先まで直線的にまっすぐにしようとするのとは違い、ムササビは掌を手首のところで大きく内側(顔側)に曲げています(図の②)。これは針状軟骨を外側に押し出すためです(①)。そのことで尺骨以上の長さを外側に広げることができます。針状軟骨には筋肉がついていないことはOshida(2010)で明らかになっていますから、針状軟骨そのものを意志で動かすことはできません。そのために掌をぐっと内側にすることで手首の部分を支点にして針状軟骨を傘のように開くのです。

この写真でわかることももう一つは、顎のあたりから手首まで飛膜があるということです。だから飛膜は前後肢の間にあるだけでなく、前肢の前にもあることがわかります。

後肢について言えば、前肢よりも膝の部分で折れ曲がっており、足首を大きく曲げるということもないようです(④)。針状軟骨がないのだから当然と言えば当然のことです。後肢の飛膜の出発点は寛骨(大腿骨の付け根)よりはずっと下(写真で言えば右)にあり、尾骨で言えば尾の付け根よりは末端側まで広がっています。だから飛膜の面積は相当稼いでいます(⑤)。

尾は水平に広げて空気抵抗を最大限にしています(⑥)。

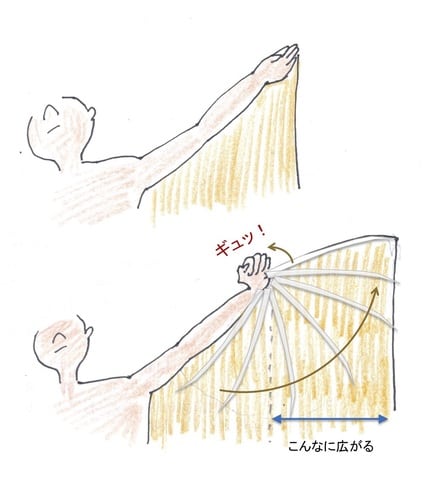

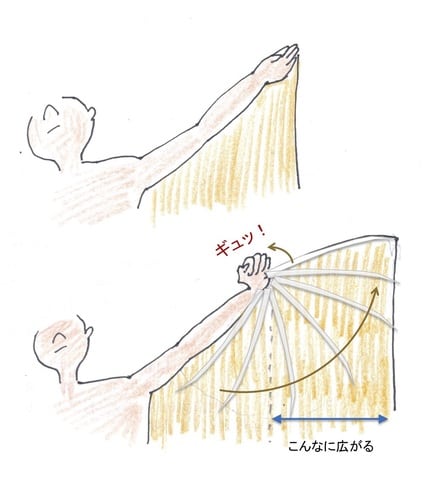

これを人が毛布でも使って滑空しようとしているのに例えてみます。

もし人がムササビになろうとしたら

普通なら飛膜を最大面積になるように手先までまっすぐに伸ばします。でもムササビがやっているのは、普段は肘の脇にカマのような針状軟骨を持っていて、飛ぶときに手首をギュッと内側に曲げることでカマをビュンと外側に広げ、肘から手先ほどの長さ(これを1尺と呼んだからこの骨を尺骨という)ほどを拡大することに成功しているということです。まことに見事というほかありません。

良い写真があったので、針状軟骨について理解が進みました。

体のつくりはそれが機能しているところを見なければわかりません。それでネット検索をしていたらとても良い写真がありました。こちら

それを説明するために以下に書き込みをしました。

まず前肢です。ムササビは滑空するときに四肢を最大限伸ばして飛膜面積を最大にするのはまちがいありません。でも、私たちが水泳の時に腕を伸ばし、手先まで直線的にまっすぐにしようとするのとは違い、ムササビは掌を手首のところで大きく内側(顔側)に曲げています(図の②)。これは針状軟骨を外側に押し出すためです(①)。そのことで尺骨以上の長さを外側に広げることができます。針状軟骨には筋肉がついていないことはOshida(2010)で明らかになっていますから、針状軟骨そのものを意志で動かすことはできません。そのために掌をぐっと内側にすることで手首の部分を支点にして針状軟骨を傘のように開くのです。

この写真でわかることももう一つは、顎のあたりから手首まで飛膜があるということです。だから飛膜は前後肢の間にあるだけでなく、前肢の前にもあることがわかります。

後肢について言えば、前肢よりも膝の部分で折れ曲がっており、足首を大きく曲げるということもないようです(④)。針状軟骨がないのだから当然と言えば当然のことです。後肢の飛膜の出発点は寛骨(大腿骨の付け根)よりはずっと下(写真で言えば右)にあり、尾骨で言えば尾の付け根よりは末端側まで広がっています。だから飛膜の面積は相当稼いでいます(⑤)。

尾は水平に広げて空気抵抗を最大限にしています(⑥)。

これを人が毛布でも使って滑空しようとしているのに例えてみます。

もし人がムササビになろうとしたら

普通なら飛膜を最大面積になるように手先までまっすぐに伸ばします。でもムササビがやっているのは、普段は肘の脇にカマのような針状軟骨を持っていて、飛ぶときに手首をギュッと内側に曲げることでカマをビュンと外側に広げ、肘から手先ほどの長さ(これを1尺と呼んだからこの骨を尺骨という)ほどを拡大することに成功しているということです。まことに見事というほかありません。

良い写真があったので、針状軟骨について理解が進みました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます