裏高尾のタヌキの食性 2019.3.18 完了 「哺乳類科学」に公開 こちら

津田塾大学のタヌキの食性 完了 「人と自然」に掲載 こちら

津田塾大学のタヌキの糞に出てくる食べ物の推移 こちら 2019.2.27

八王子市滝山自然公園のタヌキの糞の中身 こちら 2019.1.10

丹沢のタヌキの糞 2019.5.18 こちら

アファン の森のタヌキの食性 こちら 英語版 2018.12.28

愛媛県八幡浜のタヌキの食性 こちら

高知県のタヌキの食性 胃内容物分析2019.10.17 完了 こちら

タヌキの糞からドングリ こちら 2018.3.8

タヌキの糞からシカの毛が出た こちら 2018.3.10

タヌキの糞からイチイ こちら 2019.11.20

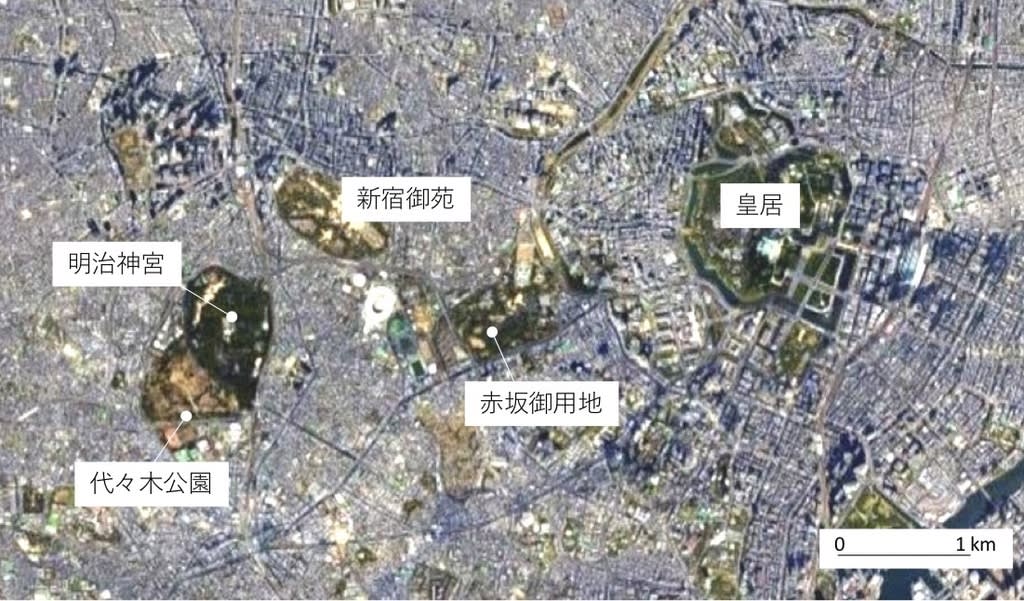

高槻がタヌキの食性を分析した地点

● タヌキの糞を確実に確保できる人はご一報ください。高槻

図-5 センサーカメラで撮影された明治神宮の杜のタヌキ

山梨県早川のシカの食性 – 過疎化した山村での事例

高槻成紀・大西信正

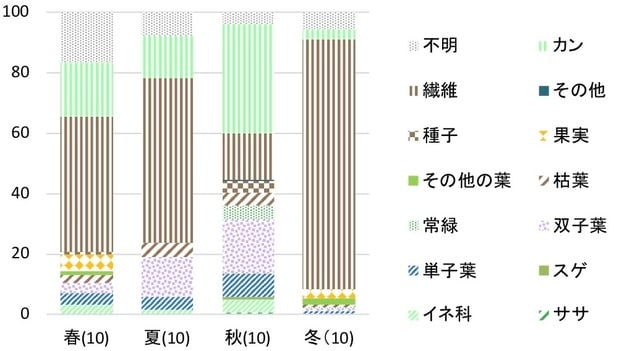

要 約:過疎化が著しく、シカが高密度になって植生が乏しい状態にある山梨県早川のシカの食性を糞分析により明らかにした。いずれの季節でも繊維・稈などの支持組織が多く、緑葉は少なかった。春には繊維が45.0%、稈・鞘が17.7%と多く、緑葉は10.2%に過ぎなかった。夏も繊維(54.6%)と稈・鞘(14.2%)が多かったが、双子葉植物が13.5%に増えた。秋は変化があり、緑葉が35.5%と年間で最も多くなった。これはシカが新しい落葉を食べたものと推定した。冬の食性は最も劣悪で、繊維が82.5%と大半を占め、緑葉は微量しか検出されなかった。早川のシカの食性は他の場所と比較しても劣悪であった。シカの食性とシカの管理、特に過疎化との関連に言及した。

キーワード:過疎、過密度、シカ管理、貧栄養、糞分析、

はじめに

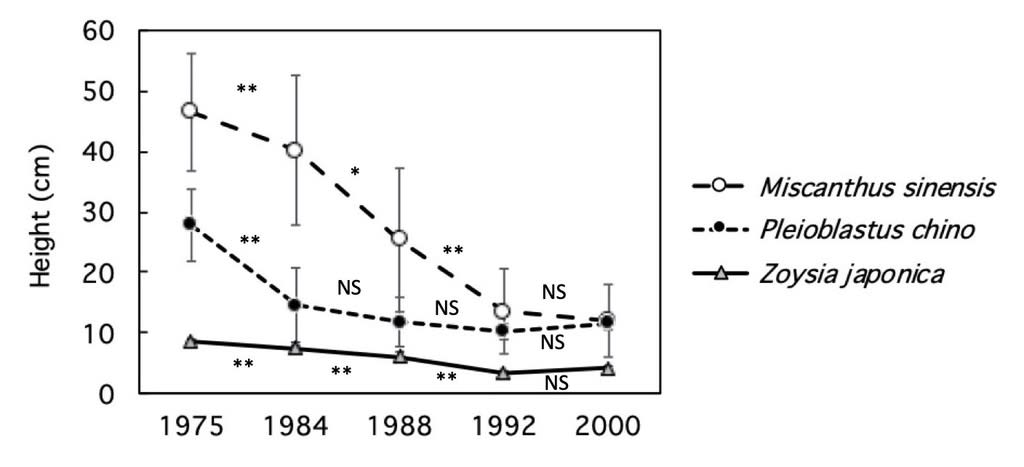

過去40年ほどで日本各地でシカが増加し、初期は農林業被害として問題視されたが、1990年頃からは自然植生への影響も問題となってきた(Takatsuki 2009)。植生へのシカの影響はシカ侵入の初期には目立たないが、シカが好む常緑樹やササなどに冬に食痕が目立つようになり、採食圧が強くなるとシカに食べられた植物が盆栽状に変形し、一部の植物が減少し、不嗜好植物が目立つようになるといった変化が見られる(大橋ほか 2007; Takatsuki 2009, 大津ほか 2011)。

シカ増加に伴う農林業や自然植生への影響の問題は日本の農山村の過疎化・高齢化と不可分な関係にある。過去半世紀に急速に起きた農山村で進んだ過疎化・高齢化は野生動物に対する抑止力を弱め、その増加・拡大が進んだ(中島 2007)。その結果、植生への影響が強くなり、全国的な調査により、太平洋側では土砂崩れを伴うほどの強い影響がある場所も少なくないことがわかった(植生学会企画委員会 2011)。

植生がシカによって強い影響を受けた例として、神奈川県丹沢の場合はシカの影響が1970年代から報告されてきたが、2000年以降は影響が非常に強くなった(田村 2007, 2013)。落葉樹林の林床が貧弱になり、シカの食物は夏でも緑葉をあまり含まないことがわかった(高槻・梶谷 2019)。

一方、農山村の過疎化とも関連するが、シカとは独立の森林の変化が重要な意味を持つ場合もある。鳥取県東部の場合は、スギ人工林が卓越するためにシカの食物が乏しい。そのためシカが侵入した場合、植物への影響が強くなり、林床が非常に貧弱になっている(川嶋・永松 2016)。ここでも夏であるにも関わらず、シカの食性に占める緑葉が少なかった(Takatsuki and Nagamatsu, unpubl.)。

このように、シカが生息する場所で起きている現象は植生変化を把握すると同時に、シカの食性を把握することでより正確に把握できる。しかし、これまでのところ、島でシカが高密度である場所を除けば、シカの影響の強い場所での食性分析例はこの2つしか知られていない。しかし、シカの影響により植生が貧弱になった場所は拡大しており(植生学会企画委員会 2011)、そのような場所での分析事例がさらに必要となっている。

南アルプス一帯は過去20年ほどでシカが増加し、その生息域は高山帯に達して植生への影響も強くなっている(中部森林管理局 2006, 2008, 渡邉ほか 2012)。当然山地帯でのシカの影響も強く、山梨県南西部もその範囲にある(長池ほか 2016)。早川町はその南西部にあり、農山村の過疎化という点では代表的な町である。1960年代には1万人を超えた人口はその後減少し、1980年代には3000人、現在は1000人と最大時の10分の1になった(早川町ホームページ)。そして2000年以降シカが増加し、2010年からは森林植生の貧弱化が著しい。そこで本調査では早川町でシカの食性を糞分析によって分析することを目的とした。

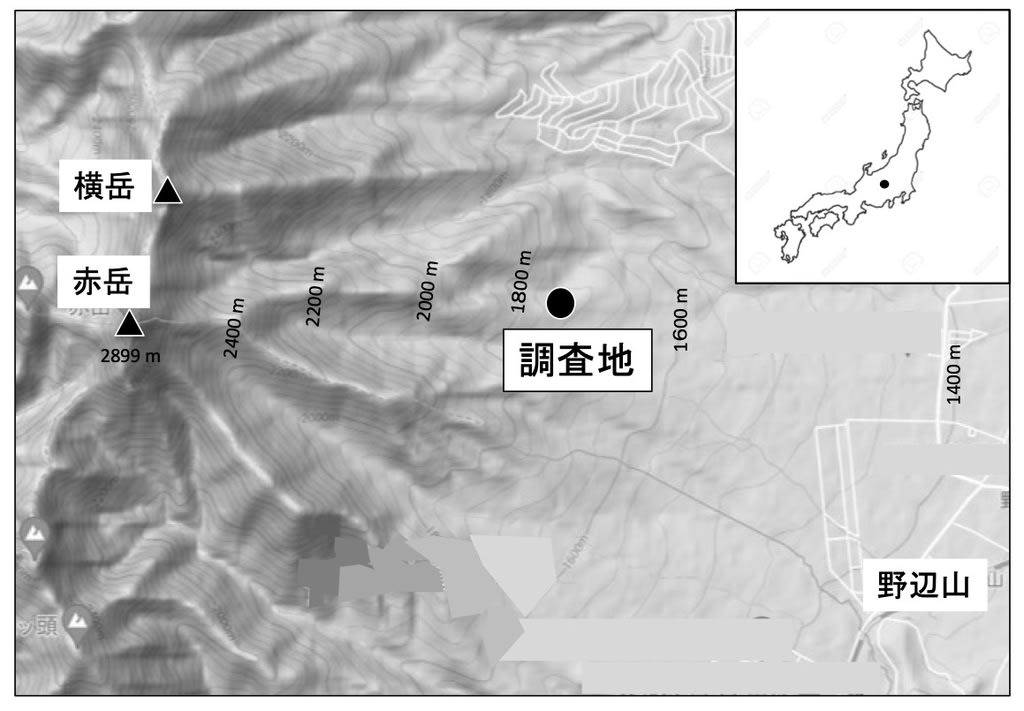

調 査 地 と 方 法

シカの糞を採集したのは山梨県南西部の早川町南部にある「シッコ山」(35°28’, 138°22’、標高700-800m)である。早川町は北部・西部を南アルプス(赤石山脈)、東部を櫛形山系、南部を身延山地に囲まれた山間地域で、全体に地形が急峻で町の面積の約96%は山林である。

図1 早川のシカ糞採集地シッコ山の地図

筆者らはシッコ山を含む早川町の森林において2010年前後から急速にシカの影響を受けて貧弱になるのを観察した。本調査でシカの糞を採集したシッコ山の林でははっきりした「ディア・ライン」がみられ、シカの影響が強いことを示している(図2)。

図2 糞採集地の景観。林床にはほとんど植物がなく、ディア・ラインがはっきりわかる。2019年8月

2)糞分析

シカの糞の採取に際しては1回分の排泄と判断される糞塊から10粒を採集して1サンプルとし、10サンプルを集めた。糞は2019年の5月、8月、11月、2020年2月に採集した。糞は0.5mm間隔のフルイ上で水洗し、残った植物片を光学顕微鏡でポイント枠法(Chamrad and Box 1964, Stewart 1967)で分析した。格子間隔が1mmのスライドグラスに植物片を広げ、ポイント数は200以上とし、百分率組成を求めた。

糞中の成分は次の14群とした。

ササの葉、イネ科の葉、スゲの葉、単子葉植物の葉、双子葉植物の葉、常緑広葉樹の葉、枯葉、その他の葉、果実・種子、その他、繊維、稈、不明

枯葉は黒褐色の不透明な葉脈となった落葉樹の葉であり、緑葉は葉肉部もあり、葉脈は半透明であるから区別ができた。中間的なものもあったが、違いが不明瞭なものは緑葉にした。占有率が1回でも5%以上になった食物群を「主要食物」とし、隣り合う季節間の占有率を比較した。考察において本調査地の糞組成を比較した。既往論文のデータから、緑葉(グラミノイド、双子葉植物、シダ)の合計値を算出して比較した。

結 果

春(5月)

糞の組成では木質繊維が45.0%とほぼ半量を占めていた(図3)。また稈(イネ科の茎)が17.7%と多かった。これに対して緑葉はイネ科、単子葉植物、双子葉植物がいずれも3%あまりと微量であり、ササは全く検出されなかった。

図3 早川のシカ糞組成

夏(8月)

夏になっても糞中の繊維が春よりもさらに増えて55.4%と過半量となったが、有意差はなかった。葉はさほど増えなかったが、双子葉植物は14.1%と大きく増加した。

秋(11月)

秋になると糞組成がかなり変化した。春と夏に半量ほどを占めていた繊維が15.8%に減少した。その代わりに稈が夏には10%台であったが、33.6%にほぼ倍増した。つまり支持器官が減少した。そして増えたのは双子葉(夏の13.5%から18.8%、ただし有意差なし)で、イネ科や、常緑広葉樹のはもやや増えたが、主要食物には該当しなかった。

冬(2月)

冬になると大きな変化があった。最大の違いは繊維が秋の15.2%から実に82.7%と大きく増加したことである。その分減ったのは葉で、秋には双子葉、単子葉などを合わせて36.0%あったが、冬にはいずれも減少し、合計しても2.5%と、ほとんど葉がない状況であった。稈も36.6%から3.1%に減少した。

考 察

図4a シカ生息地5カ所でのシカの糞に占める緑葉の割合の季節変化

図3b シカ生息地5カ所でのシカの糞に占める繊維の割合の季節変化

引用文献 こちら

2019.11.20

モンゴル北部の森林ステップ帯におけるウマ、ウシ、ヤギ・ヒツジの食性:ブルガン県モゴドソムの事例

Journal of Arid Environment, こちら

モンゴルでは1990年代の社会体制の変化により家畜の数が増え、草原植生も大きな変化をしつつある。にも関わらず、意外なことに家畜の食性を定量的に解明した研究はない。そこで、モンゴル北部の森林スッテプ帯のブルガン県モゴド・ソムの。谷にある調査地1と川辺にある調査地2でウマ(大型非反芻獣)、ウシ(大型反芻獣)、ヤギ・ヒツジ(小型反芻獣)の食性を糞分析法で調べたところ、場所よりも家畜の違いをより強く受けていることがわかった。ウマは自由に動けるから自分たちの好きな水辺のスゲが生えているところに行ってスゲをよく食べるが、ウシはゲルの近くで採食して夕方はゲルに戻るという行動パターンをとるので、ゲルの周りのStipaが多い植生を反映した食べ物になっていた。ヤギ・ヒツジはウシと同じ反芻獣だから食性もウシに似ていたが、牧民に動きを規制され、場所によって違いがあった。

2019.8.27

丹沢山地のシカの食性 − 長期的に強い採食圧を受けた生息地の事例 −

保全生態学研究、こちら

丹沢山地は1970年代からシカが増加し、その後シカの強い採食圧によって植生が強い影響を受けて貧弱化し、表土流失も見られる。このような状況にあるシカの食性を調べたところ、ほかのシカ生息地と比較して、シカの食物中に葉が少なく、繊維が多く、当地のシカが劣悪な食糧事情にあることがわかった。

++++++++++++++++

2018.7.13

第 4 回企画展示「フクロウが運んできたもの」展の記録 ─ 構想から展示まで

高槻成紀

麻布大学雑誌, 30 : 29 − 41 こちら

2018.6.30

動物の食物組成を読み取るための占有率−順位曲線の提案 −集団の平均化による情報の消失を避ける工夫−

高槻成紀,高橋和弘,髙田隼人,遠藤嘉甫,安本 唯,野々村遥,菅谷圭太,宮岡利佐子,箕輪篤志

哺乳類科学, 58:49-62. こちら

動物の食物組成は平均値によって表現されることが多いが,同じ平均値でも内容に違いがあることがある.ニホンジカ(以下シカ),ニホンカモシカ(以下カモシカ),イノシシ,タヌキ,アカギツネ (以下キツネ),ニホンテン(以下テン)の糞組成の食物カテゴリーごとの占有率を高いものから低いものへと曲線で表現する「占有率−順位曲線」で比較したところ,さまざまなパターンが認められ、供給量,動物種の食物要求や消化生理などが関係していると考えられた.

2018.2.4

仙台の海岸に生息するタヌキの食性

高槻成紀・岩田 翠・平吹喜彦・平泉秀樹

保全生態学研究, 23: 155-165. こちら

これまで知られていなかった東北地方海岸のタヌキの食性を初めて明らかにした。このタヌキは2011年3月の東北地方太平洋沖地震・津波後に回復した個体群である。テリハノイバラ、ドクウツギなど海岸に多く、津波後も生き延びた低木類の果実や、被災後3年ほどの期間に侵入したヨウシュヤマゴボウなどの果実をよく利用した。本研究は津波後の保全、復旧事業において、動物を軸に健全な食物網や海岸エコトーンを再生させる配慮が必要であることを示唆した。

タヌキの糞から検出された種子。1)ドクウツギ、2)テリハノイバラ、3)サクラ属、4)ノブドウ、5)クワ属、6)ヨウシュヤマゴボウ、7)イヌホオズキ、8)ツタウルシ、9)ヘクソカズラ、10)ギンナン(イチョウの種子)、11)コメ(イネの種子)、12)ウメ。格子間隔は5mm

2018.5.8

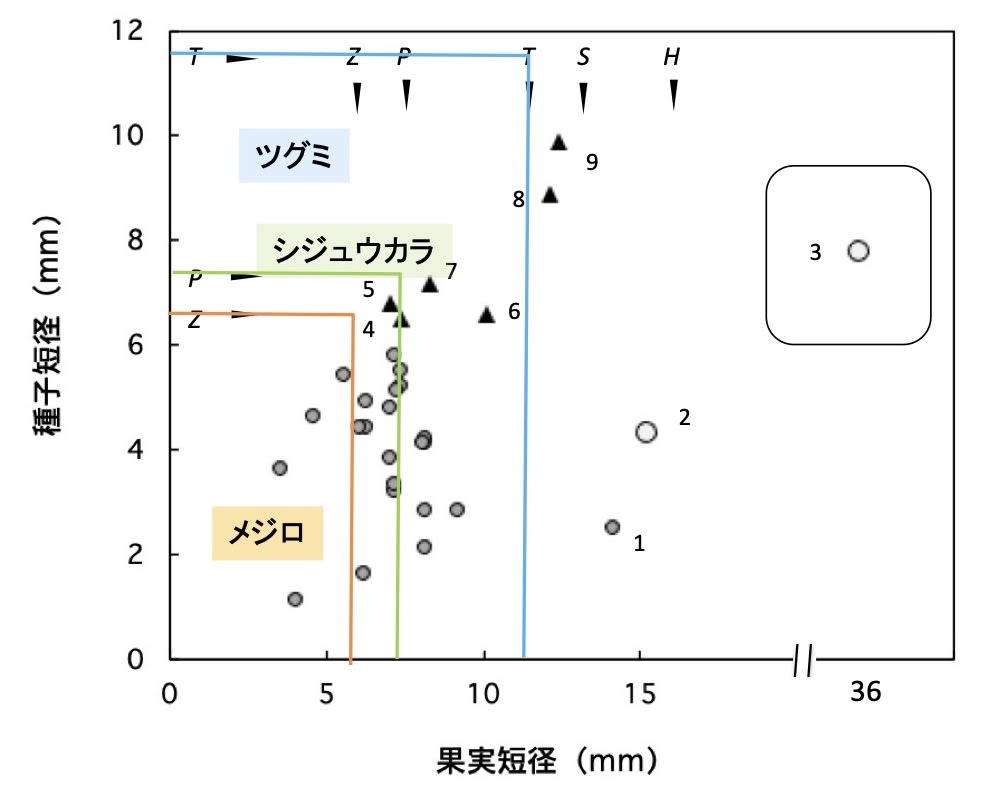

タヌキが利用する果実の特徴 - 総説

高槻成紀

哺乳類科学, 58: 1-10. こちら

ホンドタヌキ(以下タヌキ)が利用する果実の特徴を理解するために,15編の論文を通覧したところ,タヌキの糞から103種の種子が検出されていた.これら種子を含む「果実」のうち,針葉樹2種の種子を含む68種は広義の多肉果であった.乾果は30種あり,蒴果6種,堅果4種,穎果4種,痩果4種などであった.生育地ではとくに特徴はなかったが,栽培種が21種も含まれていたことはタヌキに特徴的であった.タヌキが利用する果実には鳥類散布の多肉果とともに,イチョウ,カキノキなど大型の「多肉果」も多いことがわかった.

2018.5.3 モンゴルの放牧圧の論文

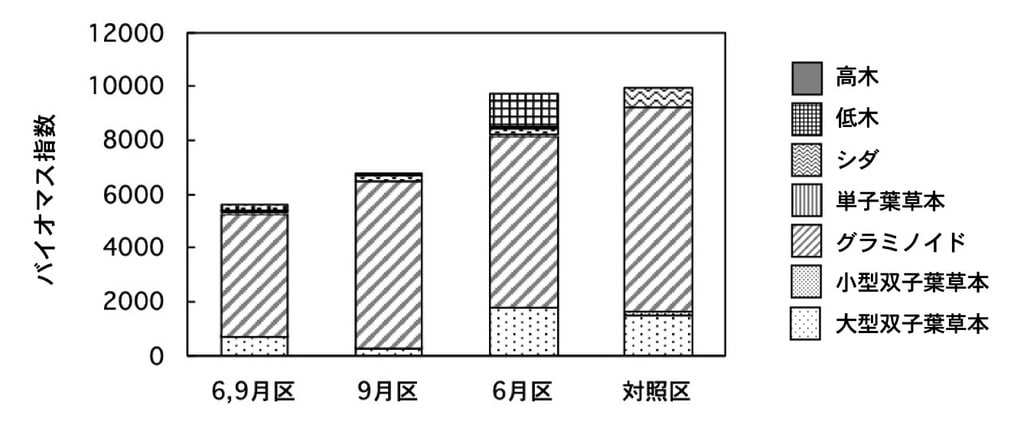

モンゴル北部の森林ステップの草地群落への放牧の影響:放牧と非放牧の比較

高槻成紀・佐藤雅俊・森永由紀

Grassland Science, 64: 157-214. こちら

モンゴルでは牧畜のあり方が移牧から定着に変化したため、草原が過放牧になり、群落に変化をもたらしている。モンゴル北部で長い時間家畜を排除した飛行場で群落調査をした。植物量は柵外の7分の1にすぎず、出現種数も半分ほどだった。柵内では直立型、分枝型、大型叢生型が多いが、柵外では小型叢生型と匍匐型が優占的だった。放牧影響はもともとある微地形の影響を「マスク」すると言える。

A: 柵内外の比較、B:柵内の様子、C:柵外の様子、D: Potentilla acaulis

2018.1.15

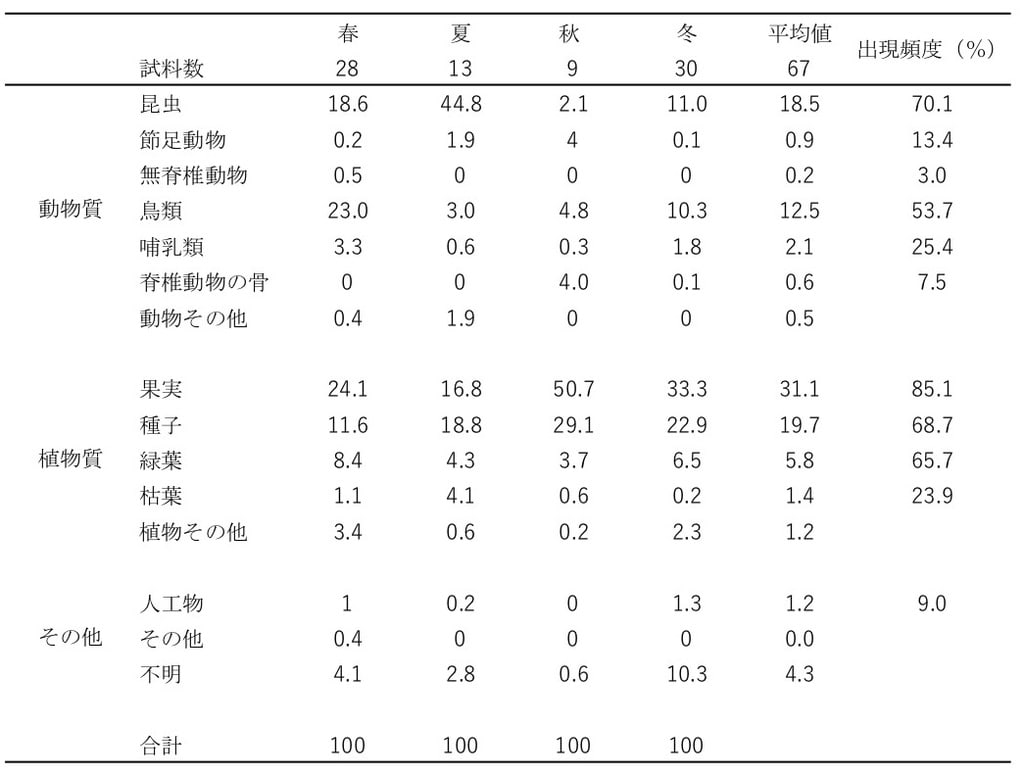

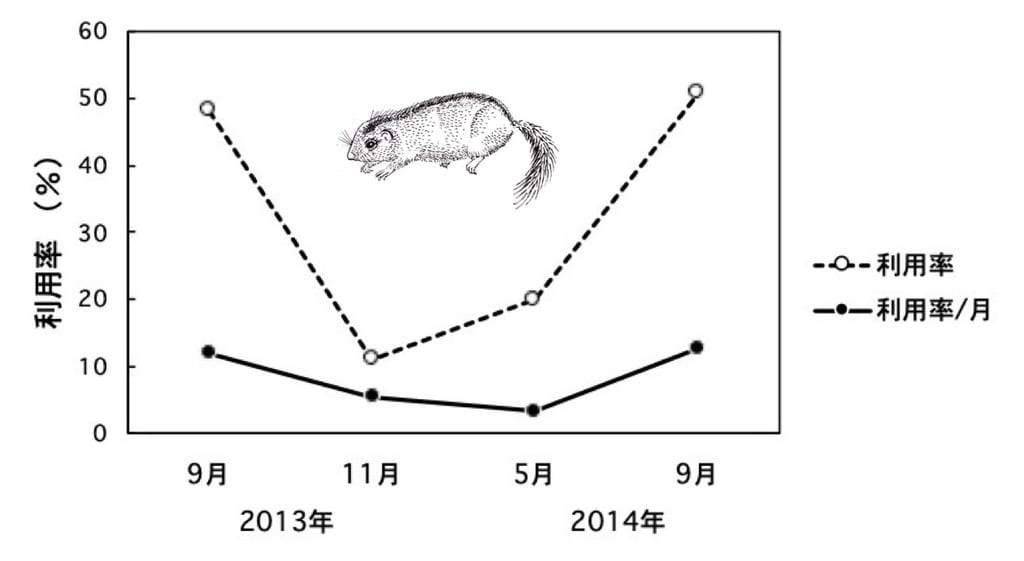

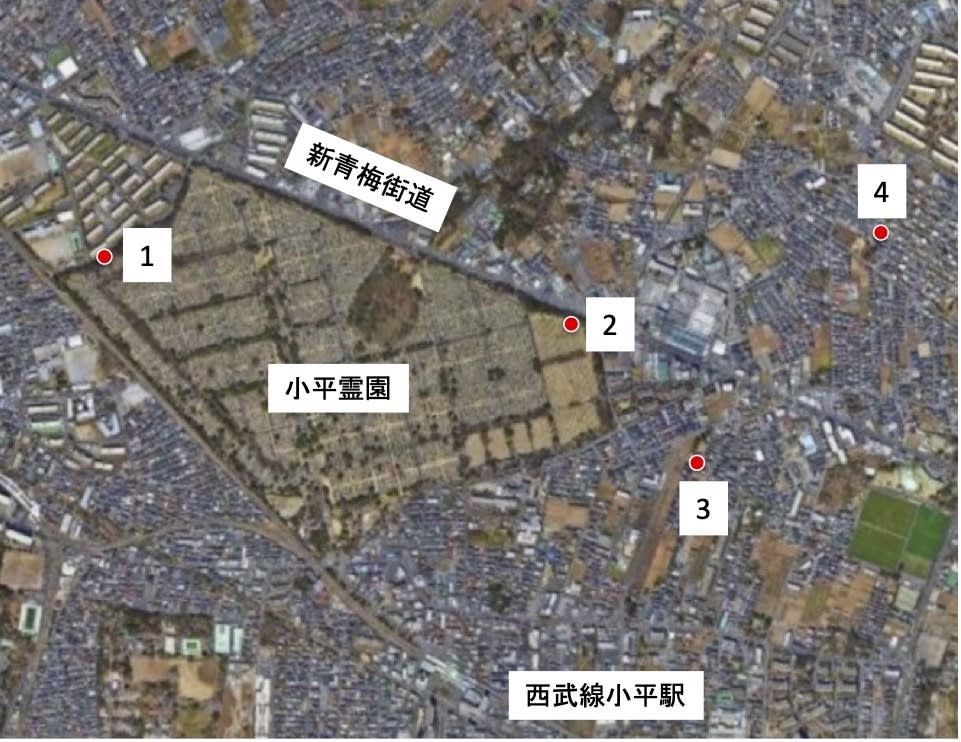

東京西部にある津田塾大学小平キャンパスにすむタヌキの食性

高槻成紀

人と自然 Humans and Nature, 28: 1−10 (2017) こちら

この論文は2016年の春から始めた玉川上水の自然観察から生まれたものです。大学を定年退職しても研究意欲は失っていないことが形になったという意味でもうれしいものでした。

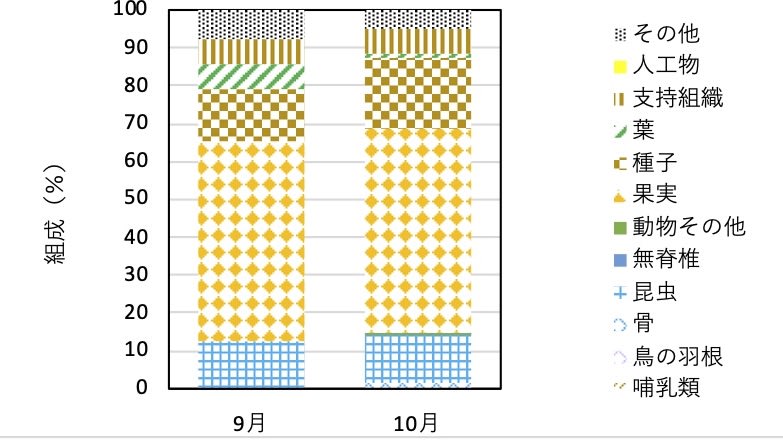

調査地の林は植林後90年経過したシラカシ林で,林内は暗いため,都市郊外の雑木林のタヌキの食物になる低木や草本は少ない。糞組成は晩冬には果実や葉など多様であったが,春には昆虫と哺乳類が増加,夏には昆虫と葉が多く,秋には果実と種子が優占し,初冬には再び多様になった.果実としては高木のムクノキ,カキノキの果実が重要であり,低木や草本の果実は乏しかった.

津田塾大学のタヌキの糞の組成の季節変化

++++++++++++++++++++++++++++++

2017年の論文 こちら

草食獣と食肉目の糞組成の多様性 – 集団多様性と個別多様性の比較

高槻成紀・高橋和弘・髙田隼人・遠藤嘉甫・安本 唯・菅谷圭太・箕輪篤志・宮岡利佐子

「哺乳類科学」, 57: 287-321.

テンが利用する果実の特徴 – 総説

高槻成紀

「哺乳類科学」57: 337-347.

A comparison of food habits between the Japanese marten and the raccoon dog in western Tokyo with reference to fruit use 東京西部のテンとタヌキの食性比較−果実利用に注目して

Seiki Takatsuki, Risako Miyaoka and Keita Sugaya 高槻成紀・菅谷圭太・宮岡利佐子

Zoological Science, 35: 68-74

Comparison of the food habits of the sika deer (Cervus nippon), Japanese serow (Capricornis crispus), and wild boar (Sus scrofa), sympatric herbivorous mammals from Mt. Asama, central Japan

浅間山のシカ、カモシカ、イノシシの食性比較

Yoshitomo Endo, Hayato Takada, and Seiki Takatsuki 遠藤嘉甫、髙田隼人、高槻成紀

Mammal Study, 42: 131-140 (2017)

「Mammal Study」が産声をあげた頃

高槻成紀

「哺乳類科学」57: 135-138

++++++++++++++++++++++++++++

2016年の論文 こちら

2016.12.10

Effects of grazing forms on seasonal body weight changes of sheep and goats in north-central Mongolia: a comparison of nomadic and sedentary grazing

[放牧のしかたがモンゴル北部のヒツジとヤギの体重季節変化におよぼす影響:遊牧群と固定群の比較]

Nature and Peoples, 27: 27-31.

この論文はモンゴルのヒツジとヤギの体重を調べたものです。モンゴルですごしていると遊牧生活のすばらしさを、自分の生活と対比として、しみじみと感じます。そのことを文章で表現するという方法もあるでしょうが、私たちはそれを自然科学的表現をしたいと思いました。どういうことかというと、モンゴルは広いことで知られた国です。人口密度は2人/km2ほどで、日本の340人/km2とは200倍も違います。それは「無駄が多い」ことでもあり、それだけしか住めないということは「土地生産性が低い」ともいえます。農耕民である中国人はそのことを「劣っている」とみなしました。モンゴルを「蒙古」といいますが、蒙はバカということ、古は古いです。ひどいものです。今でも一部のヨーロッパ研究者にはモンゴルに対して土地生産性をあげるための「提言」をする人がいます。でも乾燥地で土地を耕すことは長い目でみれば土地を荒廃させることが明らかになっています。私たちはモンゴル人と交流するなかで、頑固だなと感じることもありますが、この頑固さがこの土地と生活を守ってきたと賞賛したくなることがあります。

そうしたことの一つが遊牧です。農耕民の生活とこれほど違うことはありません。広い土地を季節ごとに移動する - 農耕民からすれば落ち着かない貧しい無駄の多い生活です。でもそれには根拠があるのではないかと私たちは考えました。そこで通常の遊牧をする群れと、牧民にお願いして群れを一箇所で動かさないように頼み、その体重を1年追跡してもらいました。牧民は家畜を名前をつけて一頭づつ知っています。その体重を毎月測定してもらったのです。

ヒツジの群れはスタート時は遊牧群と固定群で体重に違いはなかったのですが、冬の終わりになると固定群のほうがどんどんやせていき、違いが出ました。翌年の回復期にはつねに固定群が軽くなりました。

ヒツジの体重変化 nomadic 遊牧、 sedentary 固定

ヤギのほうは最初(6月)、遊牧群のほうが少し軽かったのですが、8月には追いつき、その後は違いがなくなり、2年目は逆転しました。

これらの結果は、表面的に「土地を有効に利用して高密度に家畜を飼うべきだ」という発想がモンゴルのような乾燥地では合理性がないことを示しています。放牧の体制はさらに複雑なシステムですが、体重ひとつとっても伝統的な遊牧に合理性があることを示せたことはよかったと思います。

ヤギの体重変化 nomadic 遊牧、 sedentary 固定

調べたのは2006年ですから10年も前のことで、ようやく論文になり、ほっとしました。

2016.10.27

「山梨県東部のテンの食性の季節変化と占有率−順位曲線による表現の試み」

箕輪篤志,下岡ゆき子,高槻成紀

「哺乳類科学」57: 1-8.

2015年に退職しましたが、ちょうどその年に帝京科学大学の下岡さんが産休なので講義をしてほしいといわれ、引き受けました。それだけでなく、卒論指導も頼みたいということで4人の学生さんを指導しました。そのうちの一人、箕輪君は大学の近くでテンの糞を拾って分析しました。その内容を論文にしたのがこの論文です。その要旨の一部は次のようにまとめています。

春には哺乳類33.0%,昆虫類29.1%で,動物質が全体の60%以上を占めた.夏には昆虫類が占める割合に大きな変化はなかったが,哺乳類は4.7%に減少した.一方,植物質は増加し,ヤマグワ,コウゾ,サクラ類などの果実・種子が全体の58.8%を占めた.秋にはこの傾向がさらに強まり,ミズキ,クマノミズキ,ムクノキ,エノキ,アケビ属などの果実(46.4%),種子(34.1%)が全体の80.5%を占めた.冬も果実・種子は重要であった(合計67.6%).これらのことから,上野原市のテンの食性は,果実を中心とし,春には哺乳類,夏には昆虫類も食べるという一般的なテンの食性の季節変化を示すことが確認された.

タイトルの副題にある「占有率−順位曲線」というのは下の図のように、食べ物の占有率を高いものから低いものへ並べたもので、平均値が同じでも、なだらに減少するもの、急に減少してL字型になるものなどさまざまです。この表現法によって同じ食べ物でもその意味の解釈が深まることを指摘しました。

2016.9.4

論文ではありませんが、「須田修氏遺品寄贈の記録」を書きました。これは麻布大学の明治時代の卒業生である須田修氏の遺品をお孫さんの金子倫子様が寄贈されたことを機に、寄贈品について私とやりとりをしたことを含め紹介したものです。麻布大学は昭和20年に米軍の空襲により学舎を消失したので、戦前の資料は貴重です。それを博物館ではありがたくお受けしたのですが、それに添えるように2つの興味ふかいものがありました。ひとつは「赤城産馬會社設立願」で、須田氏のご尊父が群馬県の農民の貧困さを憂え、牧場を作ることを群馬県に提出したものです。その文章がすばらしく、文末に当時の群馬県令揖取(かとり)素彦の直筆サインがありました。また「夢馬記」という読み物があり、これは須田氏が誰かから借りて書き写したもののようです。内容を読むと、ある日、馬の専門家がうたた寝をしていたら、夢に馬が現れて「最近、日本馬は品質が悪くてよろしくないから品種改良をせよという声が大きいが、そういうことをいうものは馬のことを知らず、その扱いも知らないでいて、この馬はダメだといってひどい扱いをする。改良すべきは馬ではなく騎手のほうだ」といって立ち去った。目が覚めたら月が出ていた、というたいへん面白いものでした。こうした遺品についてのやりとりをしたので、金子様にも共著者になっていただいて、「麻布大学雑誌」に投稿しました。

牧場設立願いに書かれた揖取(かとり)群馬県令のサイン

2016.7.25

Seasonal variation in the food habits of the Eurasia harvest mouse (Micromys minutus) from western Tokyo, Japan(東京西部のカヤネズミの食性の季節変化)

Yamao, Kanako, Reiko Ishiwaka, Masaru Murakami and Seiki Takatsuki

Zoological Science, 33: 611-615.

この論文の内容にはいくつかポイントがあります。カヤネズミの食性の定量的評価は不思議なことに世界的にもなかったのですが、それを奥津くんが解明し、論文にしました(Okutsu and Takatsuki, 2012)。この論文で、小型のカヤネズミはエネルギー代謝的に高栄養な食物を食べているはずだという仮説を検証しました。ただ、このときは繁殖用の地上巣を撹乱しないよう、営巣が終わった初冬に糞を回収したので、カヤネズミの食物が昆虫と種子が主体であることはわかり、仮説は支持されましたが、季節変化はわかりませんでした。今回の研究はその次の段階のもので、ペットボトルを改良して、カヤネズミの専門家である石若さんのアドバイスでカヤネズミしか入れないトラップを作り、その中に排泄された糞を分析することで季節変化を出すことに成功しました。もうひとつは、私にとって画期的なのですが、その糞を遺伝学の村上賢先生にDNA分析してもらったところ、シデムシとダンゴムシが検出されました。これまで「カヤネズミは空中巣を作るくらいだから、草のあいだを移動するのが得意で、地上には降りないはずだ」という思い込みがあったのですが、石若さんは、これは疑ったほうがよいと主張してきました。シデムシもダンゴムシも地上徘徊性で、草の上には登りませんから、カヤネズミがこういうムシを食べていたということは、地上にも頻繁に降りるということで、それがDNA解析で実証されたことになります。DNA解析の面目躍如というところで、たいへんありがたかったです。そういうわけで、目的がはっきりしており、結果も明白だったので、書きやすい論文でした。この論文は生態学と遺伝学がうまくコラボできた好例だと思います。

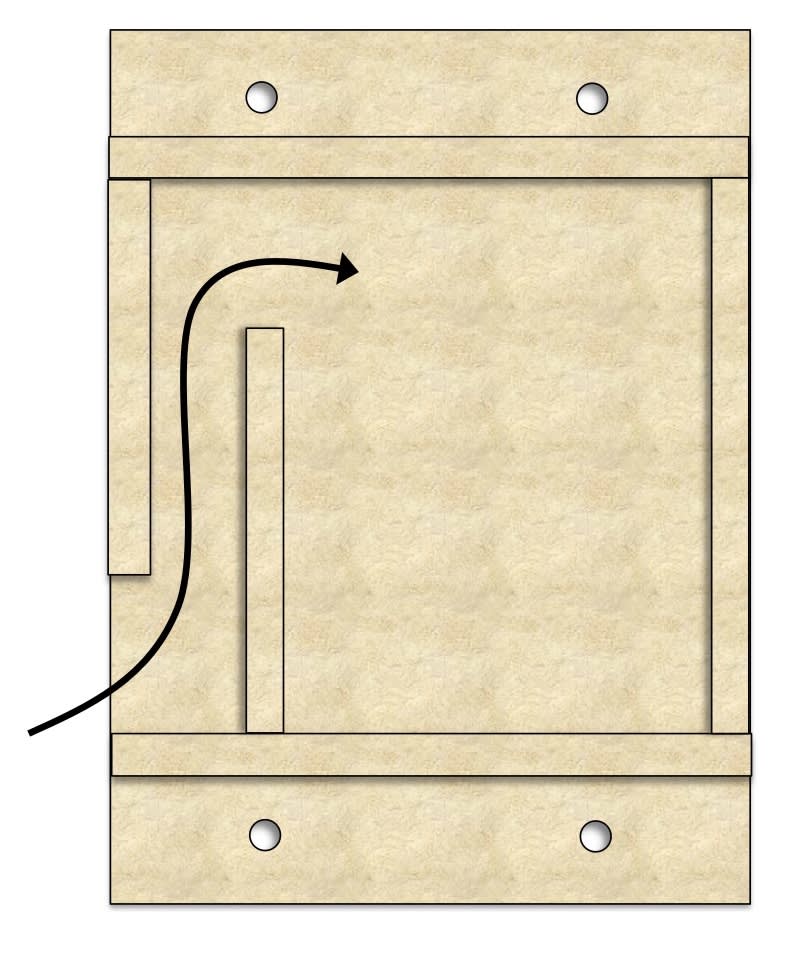

改良型トラップ

2016.7.14

福岡県朝倉市北部のテンの食性−シカの増加に着目した長期分析−

足立高行・桑原佳子・高槻成紀

福岡県で11年もの長期にわたってテンの糞を採取し、分析した論文が「保全生態学雑誌」に受理されました。この論文の最大のポイントはこの調査期間にシカが増加して群落が変化し、テンの食性が変化したことを指摘した点にあります。シカ死体が供給されてシカの毛の出現頻度は高くなりましたが、キイチゴ類などはシカに食べられて減り、植物に依存的な昆虫や、ウサギも減りました。シカが増えることがさまざまな生き物に影響をおよぼしていることが示されました。このほか種子散布者としてのテンの特性や、テンに利用される果実の特性も議論しました。サンプル数は7000を超えた力作で、その解析と執筆は非常にたいへんでしたが、機会を与えられたのは幸いでした。

テンの糞から検出された食物出現頻度の経年変化。シカだけが増えている。このところ、論文のグラフに手描きのイラストを入れて楽しんでいます。

2016.6.2

Food habits of Asian elephants Elephas maximus in a rainforest of northernPeninsular Malaysia, Shiori Yamamoto-Ebina, Salman Saaban(マレーシア半島北部の熱帯雨林のアジアゾウの食性)

Ahimsa Campos-Arcez, and Seiki Takatsuki )

Mammal Study, 41(3): 155-161.

これは麻布大学の山本詩織さんが修士研究としておこなったもので、一人でマレーシアにいってがんばりました。滞在中に私も現地を訪問してアドバイスしました。

ゾウの糞を拾った詩織さん

アイムサさんはスペインから私が東大時代に留学し、スリランカでゾウの研究をして、現在はマレーシアのノッチンガム大学の先生になりました。アジアゾウの研究では第一人者になりました。この論文では自然林のゾウと伐採された場所やハイウェイ沿などで食性がどう違うかを狙って分析したもので、見事に違うことが示されました。ゾウはそれだけ柔軟な食性を持っているということが初めてわかったのです。

このグラフは上から自然林、伐採林、道路沿いでの結果で、左から右に食べ物の中身が示されています。grass leavesはイネ科の葉で道路沿いでは一番多いです。monocot leavesは単子葉植物の葉で逆に森林で多いです。banana stemはバナナの茎でこれは道路沿いが多いです。あとはwoody materialとfiberで木本の材と繊維ですが、これが森林で多く道路沿いで少ないという結果が得られました。つまり森林伐採をしてもさほど違わないが、道路をつけると伐採をするだけでなく、草原的な環境がそのまま維持されるので、ゾウは森林の木はあまり食べなくなって道路沿いに増えるイネ科をよく食べるようになるということです。このことはゾウの行動圏にも影響を与えるので、アイムサさんはたくさんのゾウに電波発信機をつけて精力的に調べています。

全く同じアングルで撮影した調査地。スズタケがシカにより消滅した。