4年前からお盆のお参りは全て

新命和尚にお願いしています。

4年目の新命和尚は

クタクタで戻って来ます。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

檀家さんは和尚さんのお参りが

済むと仏間でお茶とお菓子を用意してくれます。

4年目の新命和尚は檀家さんのお気持ちを

無碍にしてはならないと用意された

お茶やお菓子を全て頂くようです。

現在は「冷えたゼリー」が多いらしく、

「今日は12個頂いてお腹がパンパンです」と

話していました。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

私が子どもの頃は「カルピス」が全体の7割で

ヨーグルトが1割でした。

カルピスはビン入りでヨーグルトは一升ビン

に入っていました。

薄める飲み物(粉ジュースも含め)が多かったです。

当時のお婆さんたちは「カルピス」の適度が分からず

水のようなカルピスも随分頂きました。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

お盆は檀家さんからお土産もたくさん頂きます。

地元の方は畑を作っていますから

「なすび・キュウリ・カボチャ・トウモロコシ・オクラ・シシトウ・ピーマン」

などなど大量に頂きます。

これ全てお供えとしていただきます。

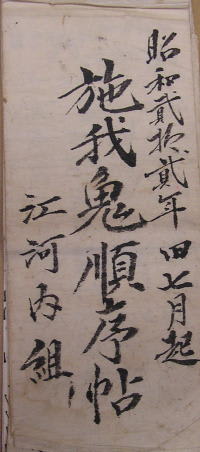

昔からお盆の飾り付けは「施餓鬼棚」で

乾物や野菜が供えられます。

檀家さんの仏壇にも「トウモロコシ・スイカ・なすび・キュウリ」などが

お盆の時期には上がっています。

※お供えした野菜を細かくしてお墓に撒くのを「水の花」と云います。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これから大量の野菜がお土産となって典座に置かれていきます。

野菜は12日に本堂と位牌堂へ移してお供えします。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

今日は珍しいお供え物を新命が頂いて来ました。

まくわうり(真桑瓜)です。

昔はあちこちでたくさん作っていましたが、

最近は見なくなったフルーツです。

専業農家の檀家さん から頂きました。

※専業農家さんはログインしないとダメかも!

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

昔はカルピスでしたが今は「栄養ドリンク」がお茶の

代わりだそうです。

でも、一日1本しか飲めません。

新命和尚にお願いしています。

4年目の新命和尚は

クタクタで戻って来ます。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

檀家さんは和尚さんのお参りが

済むと仏間でお茶とお菓子を用意してくれます。

4年目の新命和尚は檀家さんのお気持ちを

無碍にしてはならないと用意された

お茶やお菓子を全て頂くようです。

現在は「冷えたゼリー」が多いらしく、

「今日は12個頂いてお腹がパンパンです」と

話していました。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

私が子どもの頃は「カルピス」が全体の7割で

ヨーグルトが1割でした。

カルピスはビン入りでヨーグルトは一升ビン

に入っていました。

薄める飲み物(粉ジュースも含め)が多かったです。

当時のお婆さんたちは「カルピス」の適度が分からず

水のようなカルピスも随分頂きました。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

お盆は檀家さんからお土産もたくさん頂きます。

地元の方は畑を作っていますから

「なすび・キュウリ・カボチャ・トウモロコシ・オクラ・シシトウ・ピーマン」

などなど大量に頂きます。

これ全てお供えとしていただきます。

昔からお盆の飾り付けは「施餓鬼棚」で

乾物や野菜が供えられます。

檀家さんの仏壇にも「トウモロコシ・スイカ・なすび・キュウリ」などが

お盆の時期には上がっています。

※お供えした野菜を細かくしてお墓に撒くのを「水の花」と云います。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これから大量の野菜がお土産となって典座に置かれていきます。

野菜は12日に本堂と位牌堂へ移してお供えします。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

今日は珍しいお供え物を新命が頂いて来ました。

まくわうり(真桑瓜)です。

昔はあちこちでたくさん作っていましたが、

最近は見なくなったフルーツです。

専業農家の檀家さん から頂きました。

※専業農家さんはログインしないとダメかも!

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

昔はカルピスでしたが今は「栄養ドリンク」がお茶の

代わりだそうです。

でも、一日1本しか飲めません。