現在の体重が96㎏です。病気を患って16㎏も

太ってしまいました。

「和尚さん体重を少し落とすように」と毎月の

内科検診で近藤先生から言われます。

太った和尚さんは怠け者しか見えません。

女房と顔を合わせては「痩せるぞ!」と

あるときは合い言葉のように

又、あるときは慰め合うように言葉にしています。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

しかし、

いくら太っていても痩せていても

成仏すると骨壺に入るだけの身になってしまいます。

お釈迦さまの遺骨は仏舎利と言います。

仏舎利は細かく粉砕しひと粒ひと粒に分け8万の

寺院に収められたとも言います。

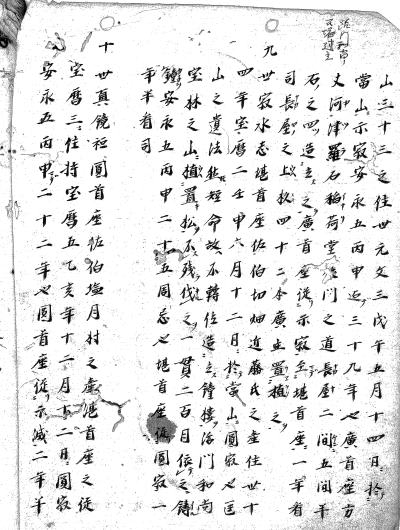

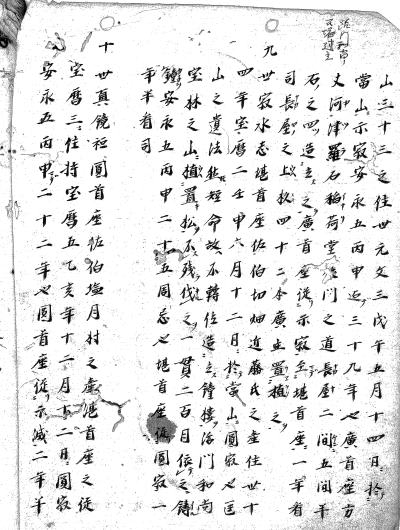

この写真は佐伯市弥生江良の洞明寺と言う

大きなお寺の「佛器書上」と題された佛具などの

什物を記した帳面です。

※何故か帳面は正定寺に保管されています。

最初に「佛舎利 二粒」と書かれています。

お釈迦さまの遺骨が佐伯市に在った事になっています。

※現在は不明との事です。

同じように「佛舎利」が在った記録が養賢寺にも残っています。

養賢寺の古文書には「三粒」となっていて京都から拝受した由来が

細かく記されたものだそうです。

※3粒がどの寺院に配られたか、

それとも養賢寺に在るのか謎です。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

今回は「佛舎利」ではなく、その記録の最後にある

洞明寺檀徒総代(檀中惣代) 近藤元恭さんに興味がありました。

この近藤家は代々医師で佐伯藩藩医のようです。

その近藤家から正定寺に第九世として住持した

「寂水志堪和尚」がいます。

九世 寂水志堪首座 佐伯切畑 近藤氏之産 住世十四年

宝暦二壬申六月十二日於當山圓寂也

匡山之遺法 然短命故不轉位 造立鐘楼

活門和尚宝林之山植置松不残伐之 一貫二百目依之鋳鐘

安永五丙申二十五周忌也 堪首座従圓寂一年半看司

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

貧乏な正定寺の住職になって苦労しながら「梵鐘」を

鋳造しました。

詳しくはこちらです。

寂水和尚は養賢寺の第10世匡山和尚の遺言により

養賢寺を嗣ぐように言われていたのですが、

正定寺での苦労がたたったのか若くして亡くなったようです。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

白衣の前身頃がきつくなっている体型に

寂水和尚の末裔でもある近藤先生の

「少し痩せるように」のお言葉が

心に深くしみます。

次回の検診でいかされるように努力します。

太ってしまいました。

「和尚さん体重を少し落とすように」と毎月の

内科検診で近藤先生から言われます。

太った和尚さんは怠け者しか見えません。

女房と顔を合わせては「痩せるぞ!」と

あるときは合い言葉のように

又、あるときは慰め合うように言葉にしています。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

しかし、

いくら太っていても痩せていても

成仏すると骨壺に入るだけの身になってしまいます。

お釈迦さまの遺骨は仏舎利と言います。

仏舎利は細かく粉砕しひと粒ひと粒に分け8万の

寺院に収められたとも言います。

この写真は佐伯市弥生江良の洞明寺と言う

大きなお寺の「佛器書上」と題された佛具などの

什物を記した帳面です。

※何故か帳面は正定寺に保管されています。

最初に「佛舎利 二粒」と書かれています。

お釈迦さまの遺骨が佐伯市に在った事になっています。

※現在は不明との事です。

同じように「佛舎利」が在った記録が養賢寺にも残っています。

養賢寺の古文書には「三粒」となっていて京都から拝受した由来が

細かく記されたものだそうです。

※3粒がどの寺院に配られたか、

それとも養賢寺に在るのか謎です。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

今回は「佛舎利」ではなく、その記録の最後にある

洞明寺檀徒総代(檀中惣代) 近藤元恭さんに興味がありました。

この近藤家は代々医師で佐伯藩藩医のようです。

その近藤家から正定寺に第九世として住持した

「寂水志堪和尚」がいます。

九世 寂水志堪首座 佐伯切畑 近藤氏之産 住世十四年

宝暦二壬申六月十二日於當山圓寂也

匡山之遺法 然短命故不轉位 造立鐘楼

活門和尚宝林之山植置松不残伐之 一貫二百目依之鋳鐘

安永五丙申二十五周忌也 堪首座従圓寂一年半看司

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

貧乏な正定寺の住職になって苦労しながら「梵鐘」を

鋳造しました。

詳しくはこちらです。

寂水和尚は養賢寺の第10世匡山和尚の遺言により

養賢寺を嗣ぐように言われていたのですが、

正定寺での苦労がたたったのか若くして亡くなったようです。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

白衣の前身頃がきつくなっている体型に

寂水和尚の末裔でもある近藤先生の

「少し痩せるように」のお言葉が

心に深くしみます。

次回の検診でいかされるように努力します。