昨日から雨が降っています。

竹林の筍がこの雨で又出てくるのでしょうか?

境内の竹林にはあちこち筍が伸びていて

親のカタキのように見つけては掘っています。

家内だけでは追いつかないので、

知り合いに電話をして「筍はいりませんか?」と

声を掛けます。

筍は一雨で急成長します。

これから農繁期を迎える方々に

とっては雨は大切な天の恵みです。

昔は干ばつが続くと「雨乞い」をしていました。

直川仁田原の雨乞いは「於利宇・於流(オリヲ)」と言う

山のてっぺんに安置されている石像の「龍神さま」に

大勢でお参りして正定寺から和尚さんが龍の掛け軸を

持って雨乞い法要をしたそうです。

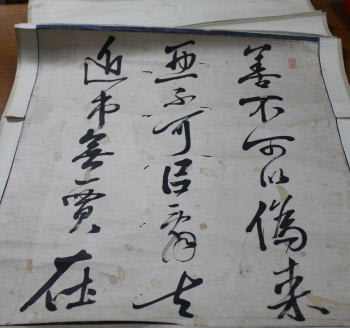

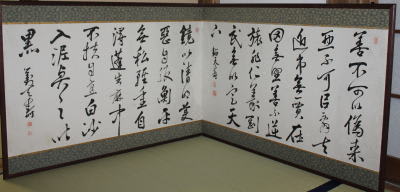

その時の龍の掛け軸がこれです。

字は「龍」の一文字です。

書いた方は、明治4年に初代妙心寺派管長と

なられた鰲巓道契和尚です。

「於利宇(オリヲ)」と言う山は、頂上が平らな原っぱに

なっていて、50才以上の川原木小学校・直川小学校の卒業生は

遠足で登った事があると思います。

今では、竜神をお祀りしている場所は、

藪の中になってしまっています。

この「於利宇(オリヲ)」の峠は、

今から200年前に百姓5000人が

集結して佐伯藩最大の一揆が

起こった場所でもあります。

竹林の筍がこの雨で又出てくるのでしょうか?

境内の竹林にはあちこち筍が伸びていて

親のカタキのように見つけては掘っています。

家内だけでは追いつかないので、

知り合いに電話をして「筍はいりませんか?」と

声を掛けます。

筍は一雨で急成長します。

これから農繁期を迎える方々に

とっては雨は大切な天の恵みです。

昔は干ばつが続くと「雨乞い」をしていました。

直川仁田原の雨乞いは「於利宇・於流(オリヲ)」と言う

山のてっぺんに安置されている石像の「龍神さま」に

大勢でお参りして正定寺から和尚さんが龍の掛け軸を

持って雨乞い法要をしたそうです。

その時の龍の掛け軸がこれです。

字は「龍」の一文字です。

書いた方は、明治4年に初代妙心寺派管長と

なられた鰲巓道契和尚です。

「於利宇(オリヲ)」と言う山は、頂上が平らな原っぱに

なっていて、50才以上の川原木小学校・直川小学校の卒業生は

遠足で登った事があると思います。

今では、竜神をお祀りしている場所は、

藪の中になってしまっています。

この「於利宇(オリヲ)」の峠は、

今から200年前に百姓5000人が

集結して佐伯藩最大の一揆が

起こった場所でもあります。