安全保障法制に反対する声明

日本政府(安倍政権)は、本年5月14日、国際平和支援法案と自衛隊法、武力事態攻撃法、周辺事態法等の安全保障関連の現行法10本の改正案を閣議決定し、同15日に国会に提出し、法案審議が始まっている。

日本を本拠とする国際人権NGOであるヒューマンライツ・ナウは、この法案について、

1)憲法違反の内容を含み、立憲主義に反すること、

2)国際法に違反した武力行使に日本が直接的・間接的に参戦することに道を開くものであって、海外の戦場において重大な人権侵害を生み出しかねないこと、

3)平和主義に基づく日本の外交・援助方針の基本的な姿勢が変容する危険性があること、

について懸念を有し、これに反対する。

1 立憲主義違反

(1) 本法案の主要な目的は、集団的自衛権の行使を法制化することにある

自衛隊法の改正案(76条)は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(存立危機事態)には自衛隊の防衛出動ができるとし、武力事態法改正案(3条)は、上記の事態の場合、「存立危機武力攻撃を排除」するために「事態に応じて合理的に必要と判断される限度において」武力の行使が認められると規定しており、後方支援にとどまらない現実の武力行使が想定されている。

法案の「存立危機事態」は極めて曖昧であり、「我が国と密接な関係にある他国」には何の限定もない。政府の解釈により極めて広範な事態がこれに当たりうる<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->。武力行使容認の基準について政府は「現実的に発生した個別具体的な状況に即して政府が判断する」と述べるにとどまり<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->、明確な歯止めもないまま、主権者のあずかり知らぬところで、海外での戦争に突入する危険性がある。

他方、周辺事態法を改正した「重大影響事態法」は、「我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態」であれば、地理的限定を外し、地球上のどこでも、米軍への武器・弾薬の供与などの後方支援ができることとなる。

(2) こうした海外での武力行使や、武力行使と一体化した後方支援活動が、憲法9条、とりわけ「国の交戦権は、これを認めない」とした9条2項に違反することは明らかである。<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->

歴代内閣は一貫して、集団的自衛権行使は憲法9条に違反し許されないとの解釈を堅持してきたものであり、昨年7月1日の閣議決定は、歴代内閣の憲法解釈を一内閣が覆したものといえる。

このような解釈改憲は、閣議決定や法整備によって正当化できるものではない。憲法96条が定めた憲法改正手続により、国民多数の賛成を経て初めて実現しうるものである。

日本政府は、本来改憲に必要とされる主権者の民意を問うことなく、憲法に反する武力紛争への参加を法制化しようとするものであり、立憲主義に明らかに反し、憲法尊重擁護義務にも反する。

また日本政府は、本法案上程よりも先に米国との間で、日米防衛新指針(ガイドライン)改定によって集団的自衛権の行使を合意したが、この合意は現行の日米安保条約の内容を大きく踏み越えるものである<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->。こうした合意は本来、新たな条約を締結し、日本の憲法上の手続に従って国会承認を得るべきであるが、こうした手続きも経られていない。立憲主義を根本から揺るがせる脱法行為である。

このように明らかに憲法に反する法律案を成立させることは許されない。

2 国際法に違反した武力行使に参戦し、人権侵害の加害者となる危険性

(1)「国際平和支援法案」について

「国際平和支援法案」は、国際社会の平和と安全を脅かす事態にあたり諸外国の軍隊が軍事行動をする場合に、日本の自衛隊が物品・役務の提供による協力支援活動、戦闘参加者の捜索・救助活動を出来ると規定する。軍事行動の前提として、国連安保理決議が武力行使を容認する決議を採択している必要はなく、国連決議が「平和に対する脅威・平和に対する破壊」を認め何らかの行動を求めていればよいと規定する<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->。

国連憲章上、国連加盟国による武力行使は原則違法とされ、例外は自衛権行使の場合と、国連安保理決議による武力行使容認決議がある場合にとどまる。

2003年のイラク戦争、2009年以降のシリア内戦、中東紛争など、国連安保理が「平和に対する脅威」を認定しながら、武力行使を認めなかった事例は幾多存在する<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->。

例えば、2003年のイラク戦争は国連安保理による武力行使容認決議が得られないまま、米国がイラク攻撃に踏み切った違法な侵略戦争である。「国際平和支援法案」が成立すれば、国連安保理の決議を経ない違法な戦争であっても、戦闘行為に従事する外国軍への支援に常に道が開かれることとなる。

(2) 集団的自衛権行使について

武力事態法改正案では、「我が国と密接な関係にある他国」のために集団的自衛権を行使しうるとされているが、「他国」として第一に想定されるのは同盟関係にある米国である。

米国は世界で最も多くの武力紛争に関与している国であり、そのなかにはイラク戦争をはじめ、数々の国際法に反する違法な武力行使が含まれている。しかし、法案の「他国に対する武力攻撃が発生し」との定義では、米国が先制攻撃した反撃としての武力攻撃の事態でも排除されない。

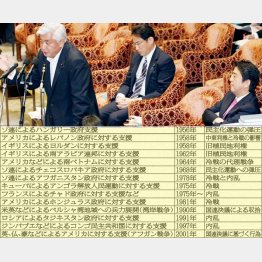

米国はパナマ侵攻など、国際法上「自衛」には到底あてはまらない侵略戦争を「自衛」と正当化してきた。集団的自衛権行使を容認すれば、世界各地で米軍が展開する軍事行動に対し、その合法性を問わず日本が参加することとなりかねない。

安倍首相は、国際法に反する戦争には参加しない、米国の戦争に巻きまれるようなことはないと説明するが、法文上明確な歯止めがないこと、日本政府が過去に行われた米国の武力行使に異を唱えたことが一度もないこと、安倍首相自身が歴代内閣の憲法解釈を独断で変更している事実に照らしても、将来的には何らの保証にもならない。

(3) 人権侵害の加害者となる危険性

9.11テロ事件後続く「テロとの戦い」において、米国や米国を含む有志連合による武力行使の過程で、大規模な空爆、民間施設の攻撃を行い、無人機(ドローン)、クラスター爆弾、白リン弾、劣化ウラン弾等を使用して、アフガニスタン、イラクなど世界各地で、幾多の罪のない多くの市民の命を犠牲にしてきた。

こうした行為のなかには国際人権・人道法に違反する戦争犯罪に該当する事例も多く、こうした人権侵害は広く国連機関から警告されている。ところが、米国は国際刑事裁判所規程に加入もせず、自らの軍事行動によって発生した人権侵害や殺戮に対して何ら責任を取らず、犠牲を出し続けている。こうした米軍の人権侵害に対し、日本が明確に批判的な態度を取った例を私たちは確認できていない。

他国での軍事行動による犠牲者を出し続ける超大国と共同して軍事行動を行う集団的自衛権行使に道が開かれれば、日本が武力紛争下での人権侵害の加害者・殺戮の当事者になる危険性がある。

武力紛争下での深刻な人権侵害に日本も加担することに、私たちは深刻な懸念を表明する。

3 平和主義に基づく日本の外交・援助方針の基本的な姿勢が変容する危険性があること

日本は第二次世界大戦で、他国への侵略により多大な人権侵害の犠牲を引き起こしたことの反省のもとに憲法9条により戦争を放棄し、以後、海外で武力行使を一度もせず、非軍事の国際貢献に徹し、世界から信頼を得てきた。ところが、今回の法案が成立すれば、恒久平和主義に立脚した外交・援助政策の基本は変容を迫られ、日本は紛争に対する中立的な援助者・仲介者でなく殺戮の当事者になる。

これまでの中立的な外交・援助政策に対する国際的信頼を維持することは困難になり、日本は国際社会に貢献するための貴重な独自の外交資源を失うことになる。

一方で超大国の行う武力行使に参加して破壊と殺傷に加担し、他方でその人たちに人道援助をする、そのようなあり方で、問題の根源を解決することはできない。

戦争は21世紀に入ってもなお、最大の人権侵害を生み出している。日本政府がなすべき最も重要な国際貢献は、軍事介入によって新たな人命や人権の犠牲を生み出すことではない。

日本国憲法前文が世界に先駆けて確認した「平和のうちに生きる権利」は21世紀において世界で普遍的に実現されるべき重要な人権である。

日本のなすべきことは、争いの絶えない世界において平和主義を堅持し、紛争・貧困・人権侵害の連鎖という悪循環を解決する平和的な国際協力を追求することにある。

以上の理由からヒューマンライツ・ナウは安保法制に反対する。国会に対しては、立憲主義にのっとりこれを廃案にするよう求める。

以 上

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->