(写真はクリックで拡大します)

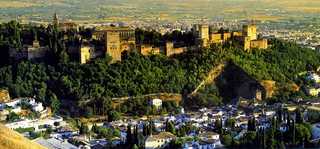

「清流のすすり泣く町」グラナダ② -グラナダ- 97.07.26-07.27

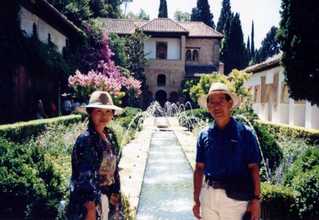

アルハンブラ宮殿の象徴「ヘネラリッフェ庭園」

アルハンブラ宮殿の象徴「ヘネラリッフェ庭園」

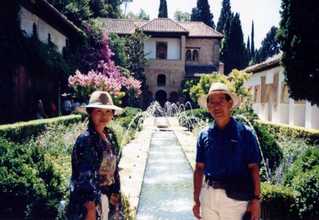

アルハンブラ宮殿の東側、坂道を10分ほど上がった所にある夏の離宮「ヘネラリッフェ」。

この離宮の「アセキアのパティオ」は、アルハンブラ宮殿の象徴としてよく写真に登場する庭園である。細い水路の両側にはほとばしる噴水、バラ、オレンジ、月桂樹の木、糸杉等で囲まれ、独特の魅惑的な雰囲気が漂よっている。空中庭園とも言われるこの庭園で国際音楽舞踏祭が開かれている。

「空中庭園」の意味

「空中庭園」の意味

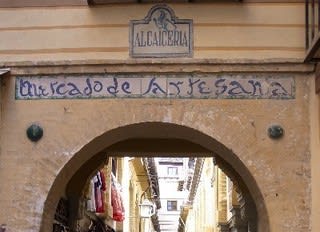

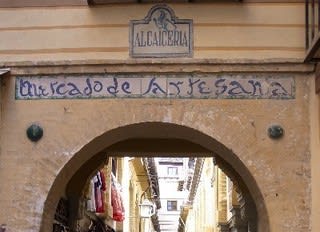

暑い日中に、正直これだけ歩き回るともはや限界である。宮殿を後にして昼食・休憩、やれやれである。大司教館の脇の庶民的なビブ・ランブラ広場に近い所にラ・アルカイセリアというグラナダ名物のアンダルシア料理店が昼食の場所。昼食後は、少しの時間アラブ色の濃いバザール「アルカイセリア」を散策する。イスラーム時代は絹市場だったようだが、今は土産物屋に占領されてしまっている。

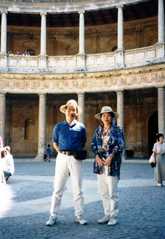

19世紀末に造られたアルカイセリアのバザール

バザール横のビブ・ランブラ広場、暑い!暑い!

バザール横のビブ・ランブラ広場、暑い!暑い!

午後の観光は、「カテドラル」と「王室礼拝堂」。キリスト教徒にとってレコンキスタはアメリカ大陸発見と同じ位の大偉業であったに違いない。イスラームをイベリア半島から追い出したイザベル女王とフェルナンド王の両王が、自らの墓地を偉業の象徴であるグラナダに築いたのは決して偶然ではなかろう。「カテドラル」は1528年にゴシック様式で着工、後にルネサンス様式を取り入れた5身廊式の落ち着いた外観に手直しされ完成した。

カテドラルの主祭壇、祈りを捧げるカトリック両王の像

カテドラルの主祭壇、祈りを捧げるカトリック両王の像

カテドラル最大の傑作は何と言っても「王室礼拝堂」。エンリケ・デ・エガスが建造し、1521年にカトリック両王の遺骸が納められた礼拝堂である。両王の墓はイタリア産大理石で造られ、黄金の格子に囲まれている。礼拝堂には娘夫婦の墓もある。入場料250ペセタ必要。

(左)1505~07年に建造された王室礼拝堂の入場券 (右)美しい鉄格子に守られた両王の墓

地中海、大西洋併せて800kmに及ぶ海岸線を有し、ジブラルタル海峡を挟んでアフリカ大陸モロッコまでわずか14kmという地理的条件から、アンダルシア地方は古来から様々な外的影響(文化的、宗教的、政治的)を受けてきた。

その最大の影響因子がイスラームで、アンダルシアは正にイスラームとカトリック融合の地であり、その証を種々見聞して来た。これはアンダルシアに限ったものでなく、スペインが他の欧州諸国と決定的に違うのはイスラームの影響を強く受けている点だと人々は言う。

グラナダの開城

グラナダの開城

灼熱のアンダルシア観光もこれにて終了。夕刻19時55分の飛行機で一路カタルーニャの都バルセロナへ。21時05分の到着である。

「清流のすすり泣く町」グラナダ② -グラナダ- 97.07.26-07.27

アルハンブラ宮殿の象徴「ヘネラリッフェ庭園」

アルハンブラ宮殿の象徴「ヘネラリッフェ庭園」アルハンブラ宮殿の東側、坂道を10分ほど上がった所にある夏の離宮「ヘネラリッフェ」。

この離宮の「アセキアのパティオ」は、アルハンブラ宮殿の象徴としてよく写真に登場する庭園である。細い水路の両側にはほとばしる噴水、バラ、オレンジ、月桂樹の木、糸杉等で囲まれ、独特の魅惑的な雰囲気が漂よっている。空中庭園とも言われるこの庭園で国際音楽舞踏祭が開かれている。

「空中庭園」の意味

「空中庭園」の意味

暑い日中に、正直これだけ歩き回るともはや限界である。宮殿を後にして昼食・休憩、やれやれである。大司教館の脇の庶民的なビブ・ランブラ広場に近い所にラ・アルカイセリアというグラナダ名物のアンダルシア料理店が昼食の場所。昼食後は、少しの時間アラブ色の濃いバザール「アルカイセリア」を散策する。イスラーム時代は絹市場だったようだが、今は土産物屋に占領されてしまっている。

19世紀末に造られたアルカイセリアのバザール

バザール横のビブ・ランブラ広場、暑い!暑い!

バザール横のビブ・ランブラ広場、暑い!暑い!午後の観光は、「カテドラル」と「王室礼拝堂」。キリスト教徒にとってレコンキスタはアメリカ大陸発見と同じ位の大偉業であったに違いない。イスラームをイベリア半島から追い出したイザベル女王とフェルナンド王の両王が、自らの墓地を偉業の象徴であるグラナダに築いたのは決して偶然ではなかろう。「カテドラル」は1528年にゴシック様式で着工、後にルネサンス様式を取り入れた5身廊式の落ち着いた外観に手直しされ完成した。

カテドラルの主祭壇、祈りを捧げるカトリック両王の像

カテドラルの主祭壇、祈りを捧げるカトリック両王の像カテドラル最大の傑作は何と言っても「王室礼拝堂」。エンリケ・デ・エガスが建造し、1521年にカトリック両王の遺骸が納められた礼拝堂である。両王の墓はイタリア産大理石で造られ、黄金の格子に囲まれている。礼拝堂には娘夫婦の墓もある。入場料250ペセタ必要。

(左)1505~07年に建造された王室礼拝堂の入場券 (右)美しい鉄格子に守られた両王の墓

地中海、大西洋併せて800kmに及ぶ海岸線を有し、ジブラルタル海峡を挟んでアフリカ大陸モロッコまでわずか14kmという地理的条件から、アンダルシア地方は古来から様々な外的影響(文化的、宗教的、政治的)を受けてきた。

その最大の影響因子がイスラームで、アンダルシアは正にイスラームとカトリック融合の地であり、その証を種々見聞して来た。これはアンダルシアに限ったものでなく、スペインが他の欧州諸国と決定的に違うのはイスラームの影響を強く受けている点だと人々は言う。

グラナダの開城

グラナダの開城灼熱のアンダルシア観光もこれにて終了。夕刻19時55分の飛行機で一路カタルーニャの都バルセロナへ。21時05分の到着である。