(写真はクリックで拡大します)

砂漠をコンボイでアブシンベル ―アブシンベル&アスワン― 2008.12.22

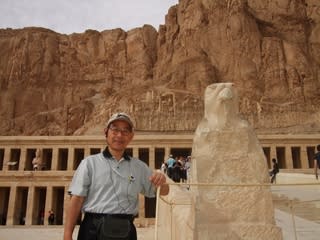

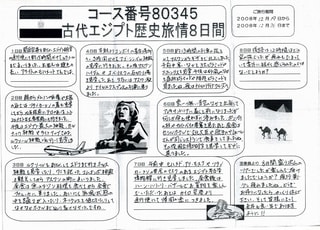

ロビーでコーヒーと朝食バスケットを受け取り、ホテル出発は3時45分。バスは市内某所に向かい、各国の観光客を乗せた様々なバスと合流する。大型バスから小型バスまで10数台のバスを警察が護衛するコンボイ(Convoy=護送集団)で270km先のアブシンベルを目指す。我々を国際テロ集団や盗賊などから護衛してくれるのだそうだ。しかし、本当にその必要性があるのかどうか分からないが、その理由は後ほど。

まずは、アスワンを4時15分に出発!

真っ暗闇の砂漠の中を我々のバスは、後続のバスに次々に追い抜かれながら月明かりだけが頼りの道をひた走りに走る。2時間ほど走ると夜空が徐々に紅がさすように明るくなり、6時半砂漠にご来光が!!

リビア砂漠のご来光!

リビア砂漠のご来光!

一面の砂漠の中を制限速度80km/hr(バスの場合、乗用車は90km/hr)を頑なに守る我々のバスは後続の全てのバスに追い抜かれて、護衛もなくただ1台アブシンベルに向けて走っている。警察にも見捨てられたのか? コンボイの必要性って本当にあるの?

アブシンベル到着は、午前7時50分。

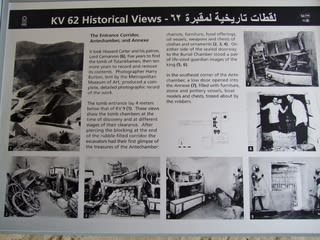

(左)発見時の姿(図版ベルツォーニ「エジプトとヌビアでの活動の物語より) (右)水没寸前のアブシンベル遺跡

アブシンベルの岩窟神殿は、1813年スイス人ブルクハルトにより発見された。1815年ベルツォーニは入口の3/4を埋め尽くす砂に、中に入る希望を一度は捨てたが、翌年3人のイギリス人を連れて戻り3週間の除去作業で中に入ることに成功した。しかし、彼は失望せざるを得なかったようだ。思っていたような金銀財宝はなかった。

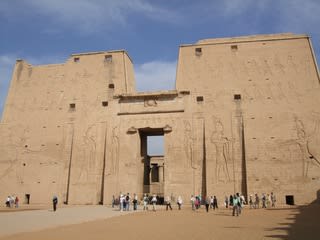

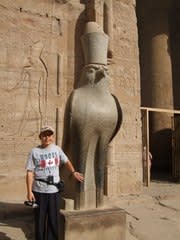

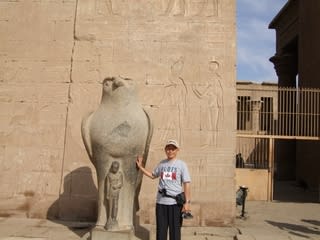

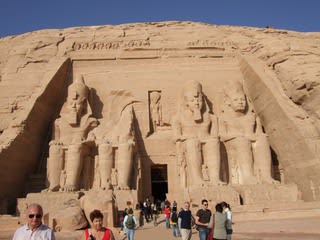

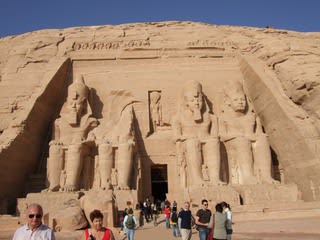

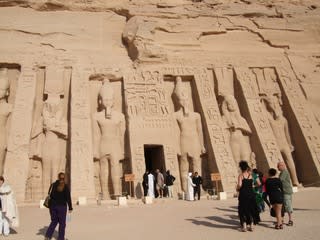

(左・右)アブシンベル大神殿正面(神格化されたラムセス2世の4体の巨像が印象的)

(左)正面左2番目の上半身は紀元前1250年ごろの大地震で崩落し、足元に。 (右)足元から見ると20mの巨像は圧倒的

第19王朝(3300-3200年前)ラムセスⅡ世が、自らを神格化させた巨大神殿を何故この地に建造したのか不明だが、多分この地ヌビア地方(アフリカ奥地に続く渓谷地帯)は金、銅、閃緑岩等の石材が豊富にあり、軍事的、商業的に重要な場所で、そこにエジプトの力と王自身の威力を示すために建造したと思われる。

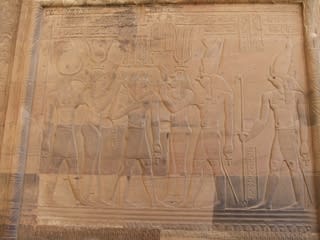

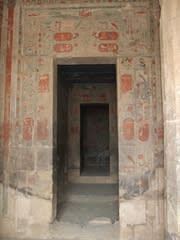

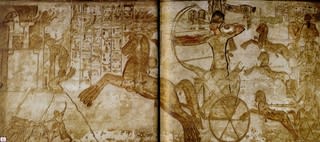

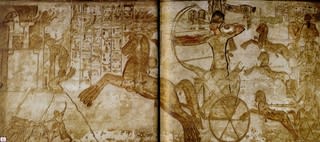

内部は撮影禁止(アブ・シンベル神殿より)(左)大列柱室(8本の冥界の支配者オシリス像) (右)シリアの城塞を攻めるラムセス2世

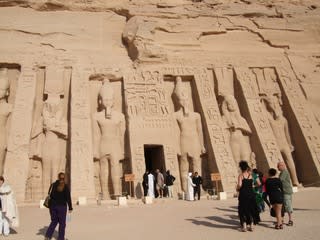

大神殿から北に100m離れた隣には小神殿がある。ネフェルタリ王妃とハトホル女神に捧げたもの。正面碑文には「ラムセス2世が偉大なるネフェルタリ王妃のためにこの岩窟神殿を造った・・・・永遠に彼女のために朝日が昇る」と彫られている。

(左・中)アブ・シンベル小神殿(正面像はラムセス2世とネフェルタリ王妃) (右)神殿内部の柱に描かれたネフェルタリ王妃像

アスワン・ハイダム建設に伴い、1964-68年にユネスコの支援で元の位置から距離約200mほど、高さ約65mほどの場所に移設された。このダム建設で神殿のみならず、100万人のヌビア人が移住させられた。

エブ・サンバル全景(移転後)(スイス人ブルクハルトの旅行記はこの地を「エブ・サンバル」と記載。

エブ・サンバル全景(移転後)(スイス人ブルクハルトの旅行記はこの地を「エブ・サンバル」と記載。

エジプトの南端に位置するアブシンベルはカイロから1180km離れており、砂漠に囲まれた内陸気候。まだ朝早い時間帯で風があるため日陰は肌寒いが、日向はこれから暑くなるだろう。

10時に再びアスワンに向けてコンボイの出発である。陽が高くなるにつれて砂漠の温度は急上昇、遠くに蜃気楼が出現。何もないのにオアシスでもありそうな小さな湖のようになって見える。

帰路の砂漠で見た蜃気楼(湖のように見える:クリック拡大して下さい)

帰路の砂漠で見た蜃気楼(湖のように見える:クリック拡大して下さい)

アスワン・ハイダムは1970年ドイツ・ソ連の協力で完成し、210万kwの発電能力をもつ。ダムから見るナセル湖は海のように広い。ダム周辺で「砂漠の砂をペットボトルに詰めて記念に持って帰っては?」との現地ガイドの薦めに甲子園の土ならぬ砂漠の砂詰めを全員で行う。

(左)210万KWのアスワン・ハイ・ダム (中)説明パネル(ダムの高さ111mと読み取れる) (右)広大なダム湖を背景に

(左)ダム建設に伴い巨大な湖(ナセル湖)が出現 (右)ナイル川に移転されたイシス神殿

(左)堰堤上の記念碑(当時のナセル大統領の名も) (右)ダム近くで砂漠の砂を記念に

アスワンの街に戻って昼食。午後は、古代の石切り場に行く。

アスワンのメインストリート

アスワンのメインストリート

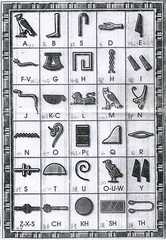

数千年も前にあの巨大なオベリスクがどのように造られ、建設されたのか、大いに興味があるところ。切りかけのオベリスクが見られるという石切り場に行く。40m級の最大級のオベリスクが、切りかけ途中で割れたため放置されたようだ。オベリスクは石の尖塔で、古代エジプト人は「ケテン」と呼んだ。切りかけのオベリスクは花崗岩で、石に切り込みをつけ、木のくさびを打ち込み、くさびを水で濡らし膨張させて石を割るという古代の技術が見て取れる。

(左)切りかけの40m級オベリスク(足元部から見る、割れているのがわかる) (中)同じく尖塔部から見る (右)石切り場全景

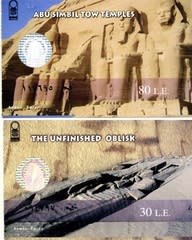

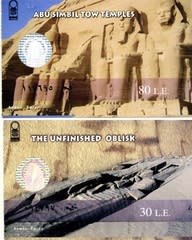

今日の入場チケット

今日の入場チケット

さて、夕刻からは列車でギザに向かって北上する。その名も「ナイル・エクスプレス」。約12時間の列車の旅である。

(今回の参考図書:ジャン・ベルクテール著「古代エジプト探検史」、マグディ・ガマール編著「アブ・シンベル神殿」)

砂漠をコンボイでアブシンベル ―アブシンベル&アスワン― 2008.12.22

ロビーでコーヒーと朝食バスケットを受け取り、ホテル出発は3時45分。バスは市内某所に向かい、各国の観光客を乗せた様々なバスと合流する。大型バスから小型バスまで10数台のバスを警察が護衛するコンボイ(Convoy=護送集団)で270km先のアブシンベルを目指す。我々を国際テロ集団や盗賊などから護衛してくれるのだそうだ。しかし、本当にその必要性があるのかどうか分からないが、その理由は後ほど。

まずは、アスワンを4時15分に出発!

真っ暗闇の砂漠の中を我々のバスは、後続のバスに次々に追い抜かれながら月明かりだけが頼りの道をひた走りに走る。2時間ほど走ると夜空が徐々に紅がさすように明るくなり、6時半砂漠にご来光が!!

リビア砂漠のご来光!

リビア砂漠のご来光! 一面の砂漠の中を制限速度80km/hr(バスの場合、乗用車は90km/hr)を頑なに守る我々のバスは後続の全てのバスに追い抜かれて、護衛もなくただ1台アブシンベルに向けて走っている。警察にも見捨てられたのか? コンボイの必要性って本当にあるの?

アブシンベル到着は、午前7時50分。

(左)発見時の姿(図版ベルツォーニ「エジプトとヌビアでの活動の物語より) (右)水没寸前のアブシンベル遺跡

アブシンベルの岩窟神殿は、1813年スイス人ブルクハルトにより発見された。1815年ベルツォーニは入口の3/4を埋め尽くす砂に、中に入る希望を一度は捨てたが、翌年3人のイギリス人を連れて戻り3週間の除去作業で中に入ることに成功した。しかし、彼は失望せざるを得なかったようだ。思っていたような金銀財宝はなかった。

(左・右)アブシンベル大神殿正面(神格化されたラムセス2世の4体の巨像が印象的)

(左)正面左2番目の上半身は紀元前1250年ごろの大地震で崩落し、足元に。 (右)足元から見ると20mの巨像は圧倒的

第19王朝(3300-3200年前)ラムセスⅡ世が、自らを神格化させた巨大神殿を何故この地に建造したのか不明だが、多分この地ヌビア地方(アフリカ奥地に続く渓谷地帯)は金、銅、閃緑岩等の石材が豊富にあり、軍事的、商業的に重要な場所で、そこにエジプトの力と王自身の威力を示すために建造したと思われる。

内部は撮影禁止(アブ・シンベル神殿より)(左)大列柱室(8本の冥界の支配者オシリス像) (右)シリアの城塞を攻めるラムセス2世

大神殿から北に100m離れた隣には小神殿がある。ネフェルタリ王妃とハトホル女神に捧げたもの。正面碑文には「ラムセス2世が偉大なるネフェルタリ王妃のためにこの岩窟神殿を造った・・・・永遠に彼女のために朝日が昇る」と彫られている。

(左・中)アブ・シンベル小神殿(正面像はラムセス2世とネフェルタリ王妃) (右)神殿内部の柱に描かれたネフェルタリ王妃像

アスワン・ハイダム建設に伴い、1964-68年にユネスコの支援で元の位置から距離約200mほど、高さ約65mほどの場所に移設された。このダム建設で神殿のみならず、100万人のヌビア人が移住させられた。

エブ・サンバル全景(移転後)(スイス人ブルクハルトの旅行記はこの地を「エブ・サンバル」と記載。

エブ・サンバル全景(移転後)(スイス人ブルクハルトの旅行記はこの地を「エブ・サンバル」と記載。エジプトの南端に位置するアブシンベルはカイロから1180km離れており、砂漠に囲まれた内陸気候。まだ朝早い時間帯で風があるため日陰は肌寒いが、日向はこれから暑くなるだろう。

10時に再びアスワンに向けてコンボイの出発である。陽が高くなるにつれて砂漠の温度は急上昇、遠くに蜃気楼が出現。何もないのにオアシスでもありそうな小さな湖のようになって見える。

帰路の砂漠で見た蜃気楼(湖のように見える:クリック拡大して下さい)

帰路の砂漠で見た蜃気楼(湖のように見える:クリック拡大して下さい)アスワン・ハイダムは1970年ドイツ・ソ連の協力で完成し、210万kwの発電能力をもつ。ダムから見るナセル湖は海のように広い。ダム周辺で「砂漠の砂をペットボトルに詰めて記念に持って帰っては?」との現地ガイドの薦めに甲子園の土ならぬ砂漠の砂詰めを全員で行う。

(左)210万KWのアスワン・ハイ・ダム (中)説明パネル(ダムの高さ111mと読み取れる) (右)広大なダム湖を背景に

(左)ダム建設に伴い巨大な湖(ナセル湖)が出現 (右)ナイル川に移転されたイシス神殿

(左)堰堤上の記念碑(当時のナセル大統領の名も) (右)ダム近くで砂漠の砂を記念に

アスワンの街に戻って昼食。午後は、古代の石切り場に行く。

アスワンのメインストリート

アスワンのメインストリート 数千年も前にあの巨大なオベリスクがどのように造られ、建設されたのか、大いに興味があるところ。切りかけのオベリスクが見られるという石切り場に行く。40m級の最大級のオベリスクが、切りかけ途中で割れたため放置されたようだ。オベリスクは石の尖塔で、古代エジプト人は「ケテン」と呼んだ。切りかけのオベリスクは花崗岩で、石に切り込みをつけ、木のくさびを打ち込み、くさびを水で濡らし膨張させて石を割るという古代の技術が見て取れる。

(左)切りかけの40m級オベリスク(足元部から見る、割れているのがわかる) (中)同じく尖塔部から見る (右)石切り場全景

今日の入場チケット

今日の入場チケットさて、夕刻からは列車でギザに向かって北上する。その名も「ナイル・エクスプレス」。約12時間の列車の旅である。

(今回の参考図書:ジャン・ベルクテール著「古代エジプト探検史」、マグディ・ガマール編著「アブ・シンベル神殿」)