(写真はクリックで拡大します)

身延山久遠寺詣(その2.本堂、御廟所、御草庵跡) 2015.4.10

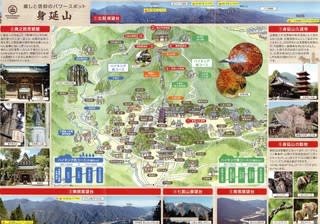

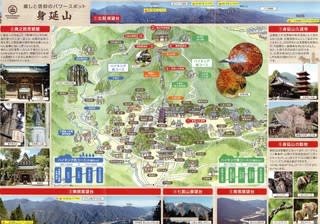

(左)身延山久遠寺の地図 (右)参拝のしおりと祖廟域案内

(左)駐車場と本堂境内を結ぶ斜行エレベーター (右)身を投げうって朝の鐘を撞く僧侶

4時半に起床し、5時前に宿坊「本行坊」を出て駐車場に設置された斜行エレベーターで境内に。暗がりの境内には既に人だかりが出来ている。大鐘を一人の僧が今にも撞こうとしている。次の瞬間、全身をなげうち身をそらせた僧が、一日の始まりの鐘をうった。まだまだ暗い境内に、更には身延山に鐘の音が響き渡った。

(左・右:参考写真)5時時半からの朝勤風景と本堂天井の加山又造筆の墨龍

本堂に上がって5時半からの朝勤を待つ。本堂の天井には加山又造筆による9m四方の「墨龍」が、金と墨のコントラストで見事に描かれている。朝勤は、数十人の僧による読経が970坪の本堂内に響き渡り、まさに声明が今日の音楽のルーツを思わせる場面であった。

(左)970坪の本堂 (中)2008年復元建立された五重塔 (右)祖師堂

本堂での朝勤の後は、場所をその隣の祖師堂に移して、参拝祈願者と共にそれぞれの願い事を祈願する。朝のお勤めは、次に御真骨堂、仏殿等々と続くのだが、多くの参拝者はここで切り上げ報恩閣に行って、お祈願されたお札を貰い受ける。

明るさが増しつつ境内を後に、本行坊に戻って朝食をいただく。宿泊客が我々だけの宿坊、おかみさんはお仕事、息子さんたちは学校と、食後は誰もいなくなるようなので、先に会計(8千円)を済ませて、一休み。

← 西谷参道の急な坂

← 西谷参道の急な坂

久遠寺のもう一つのパワースポットが、御廟所と御草庵跡。宿坊から急な坂を下って行く途中で、逆に坂を上って高校に行く何人もの学生と会うが、みなきちっと挨拶をしてくれる。

(左)身延山久遠寺草創の聖地・祖廟域 (右)祖廟域参道の霊山橋

(左)祖廟拝殿(立正の大額は昭和天皇から賜った勅額) (右)石造八角の祖廟塔

身延山は日蓮聖人がその晩年の9年間を過ごしたところ。聖人の御遺命によりここにお墓が立てられ御霊が祀られているのが御廟所。きれいに整備され鬱蒼とした杉木立の中に祖廟拝殿とその奥に白い八角塔の祖廟塔がある。周辺には聖人直弟子や歴代先師、お万の方等の墓もある。

(左・右)聖人が9ケ年を過ごした石造の玉垣に囲まれた正方形の御草庵跡 室町時代までここが久遠寺

御廟所左手前の老杉のもと玉垣に囲まれたところが聖人の想いが宿る久遠寺発祥の地で、9ケ年ご隠棲された御草庵跡。1274年5月17日の入山から1282年9月8日まで、ここに起居され法華経の読誦と門弟の教育に終始した場所だそうな。

このあたり一帯は、高野山奥之院とよく似た雰囲気で、オフシーズンの早朝、まだ一般参拝者が訪れない静まり返った西谷周辺の清々しい荘厳な雰囲気からは、大きなパワーを貰った感じがする。

← 移動中に顔をみせた富士山

← 移動中に顔をみせた富士山

再び、急な坂を今度は上って宿坊「本行坊」に戻ると10時過ぎ。相変わらず人気のない宿坊を後に次なる目的地に向かって車を走らせた。

身延山久遠寺詣(その2.本堂、御廟所、御草庵跡) 2015.4.10

(左)身延山久遠寺の地図 (右)参拝のしおりと祖廟域案内

(左)駐車場と本堂境内を結ぶ斜行エレベーター (右)身を投げうって朝の鐘を撞く僧侶

4時半に起床し、5時前に宿坊「本行坊」を出て駐車場に設置された斜行エレベーターで境内に。暗がりの境内には既に人だかりが出来ている。大鐘を一人の僧が今にも撞こうとしている。次の瞬間、全身をなげうち身をそらせた僧が、一日の始まりの鐘をうった。まだまだ暗い境内に、更には身延山に鐘の音が響き渡った。

(左・右:参考写真)5時時半からの朝勤風景と本堂天井の加山又造筆の墨龍

本堂に上がって5時半からの朝勤を待つ。本堂の天井には加山又造筆による9m四方の「墨龍」が、金と墨のコントラストで見事に描かれている。朝勤は、数十人の僧による読経が970坪の本堂内に響き渡り、まさに声明が今日の音楽のルーツを思わせる場面であった。

(左)970坪の本堂 (中)2008年復元建立された五重塔 (右)祖師堂

本堂での朝勤の後は、場所をその隣の祖師堂に移して、参拝祈願者と共にそれぞれの願い事を祈願する。朝のお勤めは、次に御真骨堂、仏殿等々と続くのだが、多くの参拝者はここで切り上げ報恩閣に行って、お祈願されたお札を貰い受ける。

明るさが増しつつ境内を後に、本行坊に戻って朝食をいただく。宿泊客が我々だけの宿坊、おかみさんはお仕事、息子さんたちは学校と、食後は誰もいなくなるようなので、先に会計(8千円)を済ませて、一休み。

← 西谷参道の急な坂

← 西谷参道の急な坂久遠寺のもう一つのパワースポットが、御廟所と御草庵跡。宿坊から急な坂を下って行く途中で、逆に坂を上って高校に行く何人もの学生と会うが、みなきちっと挨拶をしてくれる。

(左)身延山久遠寺草創の聖地・祖廟域 (右)祖廟域参道の霊山橋

(左)祖廟拝殿(立正の大額は昭和天皇から賜った勅額) (右)石造八角の祖廟塔

身延山は日蓮聖人がその晩年の9年間を過ごしたところ。聖人の御遺命によりここにお墓が立てられ御霊が祀られているのが御廟所。きれいに整備され鬱蒼とした杉木立の中に祖廟拝殿とその奥に白い八角塔の祖廟塔がある。周辺には聖人直弟子や歴代先師、お万の方等の墓もある。

(左・右)聖人が9ケ年を過ごした石造の玉垣に囲まれた正方形の御草庵跡 室町時代までここが久遠寺

御廟所左手前の老杉のもと玉垣に囲まれたところが聖人の想いが宿る久遠寺発祥の地で、9ケ年ご隠棲された御草庵跡。1274年5月17日の入山から1282年9月8日まで、ここに起居され法華経の読誦と門弟の教育に終始した場所だそうな。

このあたり一帯は、高野山奥之院とよく似た雰囲気で、オフシーズンの早朝、まだ一般参拝者が訪れない静まり返った西谷周辺の清々しい荘厳な雰囲気からは、大きなパワーを貰った感じがする。

← 移動中に顔をみせた富士山

← 移動中に顔をみせた富士山再び、急な坂を今度は上って宿坊「本行坊」に戻ると10時過ぎ。相変わらず人気のない宿坊を後に次なる目的地に向かって車を走らせた。