震災の後、復旧と復興がちぐはぐな形ではあるが、取り敢えずは少しは前に進んでいる、と思いたい。

驚いたのは先日、中心部の特に被害の大きかった地域の復旧・復興案が審議会で否決されたことだ。

狭隘な道路の拡幅や避難誘導などを考慮した公園の整備、軟弱地盤に立地する住居地域の改善等、町行政当局が数度に亘る住民説明会などを経て立案されていたもので、国や県の支援を受けて既に走り出していたものと思っていたので、突然の否決に大方の町民は戸惑いを隠せない。

多分1~2年は復興に取り掛かる時期が遅れるのではと懸念する声もあるが、不都合があればそれを質す、それが民主主義だろうが、立案の段階で反映できなかった理由がイマイチ判らない。

コストが掛かるのが民主主義で、特に少数意見のくみ上げや時間には多大のコストがかかるのだ。

中心の木山交差点は歩行者が安心して歩けないほどの狭い交差点であるが、周辺の建物が解体されて随分広く見えるようになった。

ただ電柱が元の交差点の幅を主張しているので、車や歩行者にとっては条件は変わっていない。

地震の際はほぼ全ての道路が通行不能になった。

交差点から県道28号線を熊本市方向に西進すると、見覚えのあるキャンピングカーがポツリと佇んでいた。

あの地震直後の状況が直ぐ頭に浮かんだ。

写真としては崩れかけた建物の下で、健気に支えているように見えたのだが別な箇所で建物は支えられ、車は辛うじて潰れずにすんだのだろうか。

キャンピングカーは日常的にこの位置に駐車されていたのは以前から目にしていた。

ただもう1台キャンピングカーが別の駐車場に停まっていることもあったので、その車なのだろうか。

写真からは何とも言えないが、道路の向こうの傾いたままの電柱と、解体後も同じ位置に止められているキャンピングカーが、地震の直後と今の現状を如実に表している。

復興計画、住民の意識、財政的支援・政治の思惑などなど、糸のもつれは日を追う毎に・・・。

「自由だと思う思考に縛られる」

にほんブログ村

驚いたのは先日、中心部の特に被害の大きかった地域の復旧・復興案が審議会で否決されたことだ。

狭隘な道路の拡幅や避難誘導などを考慮した公園の整備、軟弱地盤に立地する住居地域の改善等、町行政当局が数度に亘る住民説明会などを経て立案されていたもので、国や県の支援を受けて既に走り出していたものと思っていたので、突然の否決に大方の町民は戸惑いを隠せない。

多分1~2年は復興に取り掛かる時期が遅れるのではと懸念する声もあるが、不都合があればそれを質す、それが民主主義だろうが、立案の段階で反映できなかった理由がイマイチ判らない。

コストが掛かるのが民主主義で、特に少数意見のくみ上げや時間には多大のコストがかかるのだ。

中心の木山交差点は歩行者が安心して歩けないほどの狭い交差点であるが、周辺の建物が解体されて随分広く見えるようになった。

ただ電柱が元の交差点の幅を主張しているので、車や歩行者にとっては条件は変わっていない。

地震の際はほぼ全ての道路が通行不能になった。

交差点から県道28号線を熊本市方向に西進すると、見覚えのあるキャンピングカーがポツリと佇んでいた。

あの地震直後の状況が直ぐ頭に浮かんだ。

写真としては崩れかけた建物の下で、健気に支えているように見えたのだが別な箇所で建物は支えられ、車は辛うじて潰れずにすんだのだろうか。

キャンピングカーは日常的にこの位置に駐車されていたのは以前から目にしていた。

ただもう1台キャンピングカーが別の駐車場に停まっていることもあったので、その車なのだろうか。

写真からは何とも言えないが、道路の向こうの傾いたままの電柱と、解体後も同じ位置に止められているキャンピングカーが、地震の直後と今の現状を如実に表している。

復興計画、住民の意識、財政的支援・政治の思惑などなど、糸のもつれは日を追う毎に・・・。

「自由だと思う思考に縛られる」

にほんブログ村

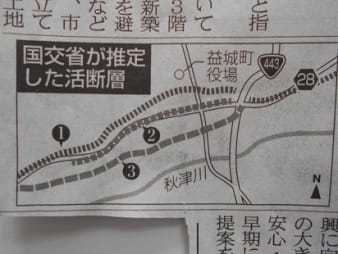

12月22日に国土交通省は熊本地震で被害の大きかった益城町の市街地復興に向けての安全対策に資する中間報告をまとめた。 その報告の一部が翌日の朝刊に掲載された。 報告内容は......

12月22日に国土交通省は熊本地震で被害の大きかった益城町の市街地復興に向けての安全対策に資する中間報告をまとめた。 その報告の一部が翌日の朝刊に掲載された。 報告内容は......