オゼソウと笠ヶ岳ハイキング(前編) からの続きです。

オゼソウは、思いの外たくさん咲いていた。

さらに少し進むともっと多く咲いていたので、それを観て引き返すことにした。

小至仏山の山頂は目と鼻の先で、あと1~2分で行けたが、後の行程のことと天気が持つかが心配だった。

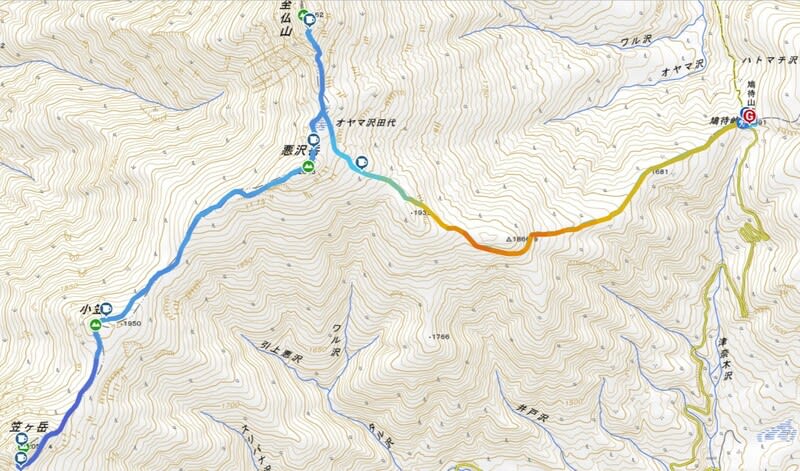

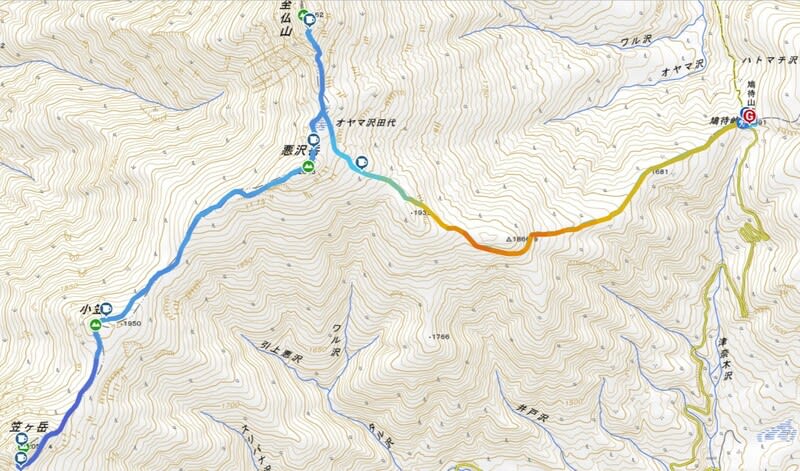

オヤマ沢田代まで戻り、笠ヶ岳方面へ進む。笠ヶ岳まで3kmの表示が出ていた。

ここからは木道ではなく、地面を踏んで歩くのが気持ちよい。

すぐにイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)の群落が現れた。

小さな雪渓を越えると、今度はゴゼンタチバナの群落だ。

しばらくして、悪沢岳(標高2043m)の標柱が現れた。当初ここは巻き道で、山頂ピークを通っていないものと思っていたが、YAMAPの軌跡をみると山頂で間違いないようだ。

この標柱がなければ山頂とは気づかないような、なだらかな所だった。

なだらかで歩きやすい道が続く。それに、目指す笠ヶ岳が正面に見えているのがよい。

悪沢岳からはいったん下りとなり、150mほど標高を下げる。笠ヶ岳の右に見える小ピークは、その名の通りの小笠で、そのピークは巻いていく。

目を右に向けると、上越国境に連なる越後山脈の山々が見えるのもよい。気持ちのよい登山道だ。少し雲が沸いてきているのが気にかかった。

タテヤマリンドウ(リンドウ科リンドウ属)が群生していた。この花は晴れている時だけ開いている。

悪沢岳から小笠に向かう鞍部では、何ヶ所かで倒木が道を塞いでいた。そのうちの一つにホシガラスのペアが止まっていた。

濁った声でグァ~グァ~と鳴いている。近づくと2羽とも飛び立った。

この日持参したカメラではうまく撮れない。今思うと、スマホで撮った方がよかったかもしれない。

倒木はかなりの数があり、たいていはまたいだり、またがったりして進めたが、時には避けて通ったり、下をくぐる必要もあり、やっかいだった。

鞍部を過ぎると2つめの雪渓が現れた。雪渓は全部で3ヶ所あり、いずれも傾斜が緩やかで危険性はなく、涼めたので嬉しかった。

小笠は山頂を通らず巻いていく。この巻き道にはお花畑が広がっていた。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属)。

ヨツバシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)。

他に、タテヤマリンドウも群生していた。

小笠を過ぎると、いよいよ笠ヶ岳が近づいてくる。その前に最後の雪渓が現れた。

雪渓を過ぎてひと登りすると、北側に展望が広がった。先ず見えたのは越後の山々だ。一番高いのが中ノ岳、その右奥が越後駒ヶ岳だ。中ノ岳の左に顔を出しているのは、八海山の入道岳のように思えた。そして振り返ると、至仏山と小至仏山が親子のように並んでいた。

笠ヶ岳に登るには、山の南面を巻いて歩き笠ヶ岳の真南に出た後、そこから北へ向きを変えて直登となる。

巻き道には様々な花が咲いていた。

こちらは、マルバシモツケ(バラ科シモツケ属)か、イワシモツケ(バラ科シモツケ属)のつぼみのように思う。

こちらはイワシモツケ(バラ科シモツケ属)だが、葉に鋸歯がないので、同属のマルバイワシモツケかもしれない。

蛇紋岩の山に固有の、ホソバヒナウスユキソウ(バラ科ウスユキソウ属)が咲いていた。

そして、嬉しいことに、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)が観られた。

湯ノ小屋へ向かう道と分れて、いよいよ笠ヶ岳への登りにかかる。

岩の隙間に、様々な花が咲いていた。

この花はキンロバイ(バラ科キンロバイ属のようだ。キンロバイはたいてい蛇紋岩地か石灰岩地に生える。そういえば、伊吹山でこの花を見ていた。

ホソバツメクサ(ナデシコ科タカネツメクサ属)のようだ。

こちらは、観たことがない花だった。図鑑で調べるとミヤマムラサアキ(ムラサキ科ミヤマムラサキ属)と特徴が一致した。

岩陰に、ホソバヒナウスユキソウがたくさん咲いていた。

先を行く登山者に追いつきそうになるが、落石の危険があるので、距離を空けて登っていく。

この黄色いスミレは、キバナノコマノツメ(スミレ科スミレ属)のように見えるが、自信がない。

タカネバラ(バラ科バラ属)が咲いていた。

こちらは、先程来観てきたホソバヒナウスユキソウとはやや違うように見えたが、自信がない。

山頂に近づくと、ニガナの仲間が咲いていた。舌状花が9~10枚あった。タカネニガナ(キク科ニガナ属)だろうか。

いよいよ最後の登りだ。

そして、9時13分に笠ヶ岳山頂に着いた。

山頂は狭く、すでに4人がそこにいた。2人が下山するのと交代で、山頂に立った。

山頂からは越後山地の山並みがよく見えたし、利根川上流の奈良俣ダムも見えた。少し雲が増えてきていたが、まだ雨は遠いように思えた。

山頂にイブキジャコウソウ(シソ科イブキジャコウソウ属)が咲いていたのが嬉しかった。

当初、ここで食事を摂るつもりだったが、山頂が狭いので山頂での滞在は5分ほどにして、来た道を引き返した。

湯ノ小屋へ向かう道まで下りて、そこで昼食とした。

近くに「笠ヶ岳西面野生動植物保護地区」とかかったプレートがあった。

その近くで、コメツツジ(ツツジ科ツツジ属)が咲いていて、そこに紛れてツマトリソウ(サクラソウ科ツマトリソウ属)も見えた。

帰路は同じ道を引き返した。途中では、やはりお花の写真を撮りながら歩いた。撮った順にご覧いただく。

ハクサンボウフウ(セリ科カワラボウフウ属)。行きには気づかなかった花を、帰りに見つけることも多いものだ。

空が曇ってきたが、タテヤマリンドウがまだ咲いていた。

ヒメシャクナゲ(ツツジ科ヒメシャクナゲ属)を見つけた。これも行きには気づかなかった。

ぽつんと咲いていたこの花は、ヒメイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)のように見えた。(この写真は後から追加しました。)

ムラサキヤシオ(ツツジ科ツツジ属)も行きには気づかなかった。2ヶ所で咲いていた。

こちらはササの花。

ツマトリソウとタテヤマリンドウが一緒に咲いていた。

そして、最後はイワナシ(ツツジ科イワナシ属)。この花も行きには気づかなかった。

悪沢岳を過ぎたところにある雪渓で休んでいたところ、雨が降り出してきた。

遠くで雷鳴も聞こえており、急いで雨具を着て早足で下山した。その後雨は強まり、雷鳴も後近づいてきた。

鳩待峠には12時30分に着いた。予定より2時間半も早かった。帰路はひたすら歩いただけだった。

バスで戸倉の駐車場まで戻り、濡れた服を着替えて温泉へ向かった。

行きつけの「道の駅 白沢」にある「望郷の湯」は、日曜日の午後でもあり混んでいたが、外の洗い場で席を取ることができた。

汗を流した後、同じ建物内のレストランで、天ぷら蕎麦の大盛りを食べ、帰宅の路についた。

オゼソウと笠ヶ岳ハイキング (完)

2022/07/03

オゼソウは、思いの外たくさん咲いていた。

さらに少し進むともっと多く咲いていたので、それを観て引き返すことにした。

小至仏山の山頂は目と鼻の先で、あと1~2分で行けたが、後の行程のことと天気が持つかが心配だった。

オヤマ沢田代まで戻り、笠ヶ岳方面へ進む。笠ヶ岳まで3kmの表示が出ていた。

ここからは木道ではなく、地面を踏んで歩くのが気持ちよい。

すぐにイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)の群落が現れた。

小さな雪渓を越えると、今度はゴゼンタチバナの群落だ。

しばらくして、悪沢岳(標高2043m)の標柱が現れた。当初ここは巻き道で、山頂ピークを通っていないものと思っていたが、YAMAPの軌跡をみると山頂で間違いないようだ。

この標柱がなければ山頂とは気づかないような、なだらかな所だった。

なだらかで歩きやすい道が続く。それに、目指す笠ヶ岳が正面に見えているのがよい。

悪沢岳からはいったん下りとなり、150mほど標高を下げる。笠ヶ岳の右に見える小ピークは、その名の通りの小笠で、そのピークは巻いていく。

目を右に向けると、上越国境に連なる越後山脈の山々が見えるのもよい。気持ちのよい登山道だ。少し雲が沸いてきているのが気にかかった。

タテヤマリンドウ(リンドウ科リンドウ属)が群生していた。この花は晴れている時だけ開いている。

悪沢岳から小笠に向かう鞍部では、何ヶ所かで倒木が道を塞いでいた。そのうちの一つにホシガラスのペアが止まっていた。

濁った声でグァ~グァ~と鳴いている。近づくと2羽とも飛び立った。

この日持参したカメラではうまく撮れない。今思うと、スマホで撮った方がよかったかもしれない。

倒木はかなりの数があり、たいていはまたいだり、またがったりして進めたが、時には避けて通ったり、下をくぐる必要もあり、やっかいだった。

鞍部を過ぎると2つめの雪渓が現れた。雪渓は全部で3ヶ所あり、いずれも傾斜が緩やかで危険性はなく、涼めたので嬉しかった。

小笠は山頂を通らず巻いていく。この巻き道にはお花畑が広がっていた。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属)。

ヨツバシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)。

他に、タテヤマリンドウも群生していた。

小笠を過ぎると、いよいよ笠ヶ岳が近づいてくる。その前に最後の雪渓が現れた。

雪渓を過ぎてひと登りすると、北側に展望が広がった。先ず見えたのは越後の山々だ。一番高いのが中ノ岳、その右奥が越後駒ヶ岳だ。中ノ岳の左に顔を出しているのは、八海山の入道岳のように思えた。そして振り返ると、至仏山と小至仏山が親子のように並んでいた。

笠ヶ岳に登るには、山の南面を巻いて歩き笠ヶ岳の真南に出た後、そこから北へ向きを変えて直登となる。

巻き道には様々な花が咲いていた。

こちらは、マルバシモツケ(バラ科シモツケ属)か、イワシモツケ(バラ科シモツケ属)のつぼみのように思う。

こちらはイワシモツケ(バラ科シモツケ属)だが、葉に鋸歯がないので、同属のマルバイワシモツケかもしれない。

蛇紋岩の山に固有の、ホソバヒナウスユキソウ(バラ科ウスユキソウ属)が咲いていた。

そして、嬉しいことに、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)が観られた。

湯ノ小屋へ向かう道と分れて、いよいよ笠ヶ岳への登りにかかる。

岩の隙間に、様々な花が咲いていた。

この花はキンロバイ(バラ科キンロバイ属のようだ。キンロバイはたいてい蛇紋岩地か石灰岩地に生える。そういえば、伊吹山でこの花を見ていた。

ホソバツメクサ(ナデシコ科タカネツメクサ属)のようだ。

こちらは、観たことがない花だった。図鑑で調べるとミヤマムラサアキ(ムラサキ科ミヤマムラサキ属)と特徴が一致した。

岩陰に、ホソバヒナウスユキソウがたくさん咲いていた。

先を行く登山者に追いつきそうになるが、落石の危険があるので、距離を空けて登っていく。

この黄色いスミレは、キバナノコマノツメ(スミレ科スミレ属)のように見えるが、自信がない。

タカネバラ(バラ科バラ属)が咲いていた。

こちらは、先程来観てきたホソバヒナウスユキソウとはやや違うように見えたが、自信がない。

山頂に近づくと、ニガナの仲間が咲いていた。舌状花が9~10枚あった。タカネニガナ(キク科ニガナ属)だろうか。

いよいよ最後の登りだ。

そして、9時13分に笠ヶ岳山頂に着いた。

山頂は狭く、すでに4人がそこにいた。2人が下山するのと交代で、山頂に立った。

山頂からは越後山地の山並みがよく見えたし、利根川上流の奈良俣ダムも見えた。少し雲が増えてきていたが、まだ雨は遠いように思えた。

山頂にイブキジャコウソウ(シソ科イブキジャコウソウ属)が咲いていたのが嬉しかった。

当初、ここで食事を摂るつもりだったが、山頂が狭いので山頂での滞在は5分ほどにして、来た道を引き返した。

湯ノ小屋へ向かう道まで下りて、そこで昼食とした。

近くに「笠ヶ岳西面野生動植物保護地区」とかかったプレートがあった。

その近くで、コメツツジ(ツツジ科ツツジ属)が咲いていて、そこに紛れてツマトリソウ(サクラソウ科ツマトリソウ属)も見えた。

帰路は同じ道を引き返した。途中では、やはりお花の写真を撮りながら歩いた。撮った順にご覧いただく。

ハクサンボウフウ(セリ科カワラボウフウ属)。行きには気づかなかった花を、帰りに見つけることも多いものだ。

空が曇ってきたが、タテヤマリンドウがまだ咲いていた。

ヒメシャクナゲ(ツツジ科ヒメシャクナゲ属)を見つけた。これも行きには気づかなかった。

ぽつんと咲いていたこの花は、ヒメイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)のように見えた。(この写真は後から追加しました。)

ムラサキヤシオ(ツツジ科ツツジ属)も行きには気づかなかった。2ヶ所で咲いていた。

こちらはササの花。

ツマトリソウとタテヤマリンドウが一緒に咲いていた。

そして、最後はイワナシ(ツツジ科イワナシ属)。この花も行きには気づかなかった。

悪沢岳を過ぎたところにある雪渓で休んでいたところ、雨が降り出してきた。

遠くで雷鳴も聞こえており、急いで雨具を着て早足で下山した。その後雨は強まり、雷鳴も後近づいてきた。

鳩待峠には12時30分に着いた。予定より2時間半も早かった。帰路はひたすら歩いただけだった。

バスで戸倉の駐車場まで戻り、濡れた服を着替えて温泉へ向かった。

行きつけの「道の駅 白沢」にある「望郷の湯」は、日曜日の午後でもあり混んでいたが、外の洗い場で席を取ることができた。

汗を流した後、同じ建物内のレストランで、天ぷら蕎麦の大盛りを食べ、帰宅の路についた。

オゼソウと笠ヶ岳ハイキング (完)

2022/07/03