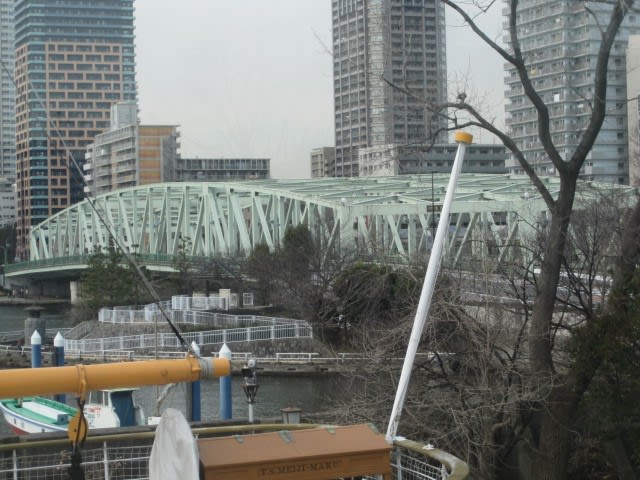

「相生橋」

路線は、清澄通り、着工、1988年の昭和63年、開通、1998年の平成10年。全通は翌年、形式は、3径間鋼トラス桁橋 で、全長ー149.1m・幅ー22.0m

隅田川河川にかかる橋で、都道463号上野~月島~清澄通りを通す相生橋。

西岸は、中央区佃2丁目と、東岸は、江東区越中島1丁目と2丁目ー名称は、「相生の松」に由来。

1892年の明治25年、に築造された月島は、工業地区として急速に発展したが、築地や深川からの架橋がなく佃の渡しと月島の渡しなどの渡し船に頼るしかなかった。特に深川側の川幅は短かったこともあり、東京市は、川途中にあった中之島を挟んで長短2本の架橋計画を立てたという。

相生大橋ー橋長147.0mと小橋ー橋長52.7m、幅はいずれも7.2mの木橋で、明治36年、開通している。

後に、市電を通す目的から大正8年、10.8mの幅に拡幅され、大正12年、には月島まで市電が開通。

しかし、わずか2ヵ月後の9月、「関東大震災」によって上流から流れついた炎上した船舶により延焼、焼失している。

3年2ヶ月にわたって再び月島は孤島と化すが、大正15年、震災復興事業の最初の橋として、鉄鋼ゲルバー橋が再架橋された。

永代橋から隅田川が派川され、大型船の通航がないことから桁橋を採用し、塩害で橋が傷んでも簡単に修理ができるように大橋が7径間、小橋が5径間と橋脚が多い橋である。なお上水道の管も通っていたと云う。

昭和55年、小橋下が埋め立てられて、中之島が地続きとなり、交通量の増大に伴って老朽化が深刻になったため、

平成10年・に現在の橋に架け替えられた。(橋下には隅田川唯一の水上公園である江東区立中の島公園が)

隅田川に架かる多数の橋の中でも、特に美しい相生橋

「隅田川十三川」北から千住大橋・白髭橋・言問橋・吾妻橋・駒形橋・厩橋・蔵前橋・両国橋・新大橋・清州橋・永代橋・佃橋・勝鬨橋

「十六橋」桜橋・隅田川大橋・相生橋が入る。

「渡し」江戸時代橋が架かっていたのは千住大橋・両国橋・新大橋・永代橋・吾妻橋の5橋、他は、渡し場が18ヶ所、震災復興計画で次々架けられていった。1964年まで佃の渡しはあったと云う。

平安時代の古今和歌集・伊勢物語に「墨田川」「墨水」「都川」などが、墨田区のもとになっている。江戸時代には、運河が掘られ舟運が発達した。

下流部は、娯楽地域として花見・川涼み・屋形船・花火・ボートレース・・。戦後高度成長期から汚染が進み姿を消していった。

大川端リバーシテイー再開発されいる。

「国立海洋大学」

平成15年、東京商船大学・東京水産大学を統合して設置された大学。

平成16年ー「国立大学法人東京海洋大学」としてスタート。

東京商船大学は、明治8年、私立三菱商船学校が東京に設立。東京水産大学は、 明治21年、大日本水産会水産伝習所が東京に設立

商船大学、明治15年、三菱商船学校は官立となり、東京商船学校と改称 明治30に。水産大は、水産講習所の官制が発令され、農商務省は、水産講習所を開設したのが大正14年の1925年と云う。

旧商船大は、明治8年ー昭和50年で、100周年(記念資料館が)・平成27年で140年を迎えている。

「海洋大・越中島キャンパス」

江戸時代初期「榊原越中守」の屋敷跡で「越中島」の名が、その後忍藩松平総守の領地で黒船来航後は、海防のための屋敷と調錬場、明治に入り

陸軍練兵場、明治35年静岡清水の商船大学がこの地に移転した。

その屋敷地の所在地はの「越中島」は、ある企業の倉庫。

越中島が横浜と所縁が深いのは、「榊原照清公」、照清公、母君が横浜の磯子区杉田出身の元北条家臣で徳川家康公の直臣にして鷹匠頭を務めた間宮家の分家杉田間宮家当主の間宮信繁公の御息女ー榊原照清公は横浜の間宮家の血を引いていた。

間宮信繁公の御姫様、照清公の母上様が晩年住んでいた場所、この越中島の御屋敷であった。

江戸幕府によって榊原越中守に当てがわれたかも、母上の家系、間宮家の家系・越中島は、江戸時代当時の江戸の大外堀りの役割を成した隅田川の河口に位置し、(埋め立てが進み大分様子が異に)江戸の海防を担う当時の❝台場❞の一つだった事が解る。

榊原照清公の母上の御実家の間宮家は、築城技術・鷹の飼育・外交儀礼・水軍に精通した武家である。

水軍に精通した家系であった事から、この位置に間宮家のノウハウを得れる照清公が住まされたと容易に推測できる。

徳川四天王と呼ばれた榊原康政公、康政公の兄上の榊原清政公が照清公の祖父に当たり、榊原清政公は、徳川家康公の御長男の徳川信康公に御仕え、

徳川信康公が織田信長公の敵である武田家に内通した容疑で切腹させられた際に、連座して責任を取らされて榊原家の惣領は後に徳川四天王と呼ばれた榊原康政公に移り、間宮の血を引く榊原照清公、その御父君で間宮信繁公の姫君を娶った人物は、「榊原照久公」

江戸時代重要な場所だった越中島には現在、津波対策の水門と公園が整備されている。

越中島キャンパス

「第一・第二観測台」-有形文化財ー

明治36年我が国に現存する最古の天文台、商船教育には天測は、必須で、重要である。当時では、東洋一最新鋭赤道儀望鏡を供えている。

屋根は半円形ドームで手動

写真右側が、明治36年、「第二観測台」、天体の高度から緯度の測定などがー有形文化財ー

「百年記念資料館」

記念館は、100年の歴史を軸に商船教育史・海事史など収集展示されいた。

記念館前に「アンカー錨の塔」

アンカーの主幹は天の北極を指し、ストックは、天の赤道を指している 昭和40年、練習船明治丸アンカー。

「重要文化財の明治丸」

明治政府が英国グラスゴー造船所に灯台巡回船として、明治7年鉄板(現在は銅船)であるが豪華な仕様の新鋭船で、灯台業務のみでなくロイヤル

シップの役目も兼ねた船である。(明治天皇も乗船し、北海道巡行)。

明治8年の1875年、小笠原諸島領有権問題が生じ、政府は、即明治丸で調査団を赴き、この領有は、我が国の排他的経済水域の確保するもとになっている。これで我が国は、世界に海洋立国の基となった。

明治丸は、明治29年商船学校に譲渡された。海の若人を育て、震災・大空襲時災害救援でも貢献

明治丸活躍がなければ、今の日本の排他的経済水域約447万㎢のうち、約3割の権利を得る子が出来なかと云う。

鉄総トン数1027.57t 長さ68.6m 深さ6.9m、最初は灯台点検と灯台修理に

「重要文化財」とは、日本所在する建造物・美術工芸品・考古資料・歴史資料・・などの文化財のうち「歴史上・芸術上の価値の高いもの、学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき政府が(文部科学大臣)指定した文化財を指す」

大正6年の1917年台風による高潮で、(地面に乗り上げた)。

重要文化財(船)として明治丸が最初に指定された。

資料館には、大型商船の模型が

駆逐艦「あけぼの」のシリンダ等が、31ノットのあけぼのは明治32年イギリスで造られた。

復水器・循環水ポンプ等が、大正時代の銅合金機械など

ロープのいろいろな結びが展示

帆付き汽船が荒波に(絵が数点展示)

灯台をまわって活躍の絵。

多くの商船学校の生徒たちを生んだ明治丸、その甲板から「相生橋」を。

晴海から清澄通り、越中島から門仲へ

「江東区深川永代」

区の北西部、横十間川に架かる「越中島橋」、この辺は、深川永代で富岡八幡宮の門前町。忠臣蔵で知られた永代橋がある。

越中島橋

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます