食と農の最先端を見に、筑波農林研究団地、科学館を見学した。毎年4月に「科学技術週間」で40カ所の研究施設・試験場が一般公開される。

場所は、筑波駅バスで15分先の「つくば市観音台」。

今日4月19日は、初日で科学館中心、「食品産業技術総合研究機構の一般公開であった。

「筑波研究学園都市」は、1967年、6省庁36機関(その後43機関に増加)を移転することを閣議了解され、1968年に旧科学技術庁防災科学技術センターが着工した。

しかし多くの機関は工事に着工しなかったため、1970年に筑波研究学園都市建設法を施行することで着実に都市建設と機関の移転が進み1980年に機関の移転が終了。

並行して都市機能の整備が進められた。1985年には筑波の国内外における知名度の向上と、民間企業の誘致のために「国際科学技術博覧会」が開催された。

中心部の商業施設や交通機関が特に大きく拡充され、その後も住環境の都市化が進み、約300に及ぶ研究機関・企業と約1万3000人の研究者を擁するに至っている。

JR「つくばエクスプレス」は、2005年開業。

関東地方の主要幹線の中では最も歴史が浅く、既成市街地の地上における用地買収を避けて約25%の区間が地下に建設された。

秋葉原 - 八潮間は南千住から荒川の鉄橋(北千住 - 青井間)までを除いて地下線であり、終点のつくば駅も地下駅となっている。

地上区間は全て高架または掘割構造であり、踏切が存在しない。

最高速度130km/h(通常125km/h)と高速で運転を行っており、秋葉原 - つくば間58.3kmを最速45分(快速)で結ぶ。

全線で自動列車運転装置 (ATO) による自動運転で、運転士は乗務しているが、車掌は乗務しないワンマン運転を実施。

全駅に可動式ホーム柵を装備している。

近代的な「JRつくば駅」前

将来の二酸化炭素濃度で米を作る実験が

主な行事は、科学館、農林水産省所管する独立行政法人の研究機関。最近の研究成果などを説明パネルや模型で紹介していた。

昔の農機具など現物展示。

土の中では水は、土の大きさや水の量によって

研究者が展示前で説明や教室で研究発表も。農牧地温暖化対策とその管理について、水田内のメタン発生量など説明されたが農業技術向上と環境インベントリーの展示に人気がある。

明治時代の稲、砂漠が農地にならないか

動物衛生研究では、衛生の役割と研究内容の展示やパネルツアーを通じて紹介していた。

二次林、溜池、田畑、社寺林のミニ農村研究が、土壌と放射能の研究。

小さな生き物から

農業生産資源研究、農村工学研究、食品、果樹、花きのど暮らし身近な物の研究とその試食、講演、花などのプレゼントなどがあった。

自然、社会、人間と調和・共存・世界の農業環境問題克服に研究している学園都市に期待したい。研究員が約150人いると云う。

田圃をきれいにする稲

種苗、昆虫、雑草などの遺伝子組み換えや先端研究の展示種の保存、管理と米のパン試食も出来た。

多様な生き物と共存している農業と持続的安定生産を目指して頑張っている研究員に期待したい。

雑草としか呼ばれない雑草

全てが、広大な実験畑で1日では時間が足りない。

昆虫・微生物・土壌・放射能、、100年後は

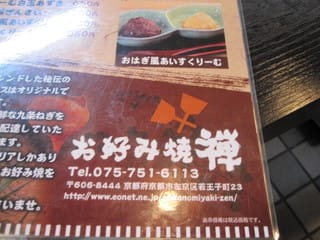

次回は、京都に戻ります。