(4月24日のブログの続き)

去る4月12日(金)~13日(土)の2日間、

下記・阪急のバスツアーに参加した。

“嵯峨野観光鉄道「トロッコ列車」京都5つの春景色と一目千本吉野千本桜 2日間”(阪急交通社)

★スケジュール

<2日目>ホテル(8:00発)(参加者:30名)

○吉野千本桜(日本有数の桜の名所:たっぷり約3時間)

→福井北IC→高岡駅南口(20:00~22:00)

↑ 早朝のホテル京阪ユニバーサル・タワー

大阪市内で大した渋滞にも遭わず、10時ごろ、順調に吉野山下千本の観光バス駐車場に到着。

ガイドさんによれば、この日の観光バスの駐車予約は、約400台とか!!!

土曜日でもあり、我々も含めて大変な数の観光客が訪れることが予想されていた。

↑ 吉野山下千本のバス駐車場付近。「歓迎 世界遺産 吉野山」の立て看板があった。

ここで、バスで注文した昼食用花見弁当を受け取り、参道に従って千本桜の見物へと登山を開始。

↑ 大きな「吉野山観光案内図」があったので、道中の概略を眺めた。

眼下には、下千本桜が見えてくる。

もう花は散り、葉桜となりつつあるようだ。

↑ 下千本桜

そこには、下千本桜の立て看板があった。

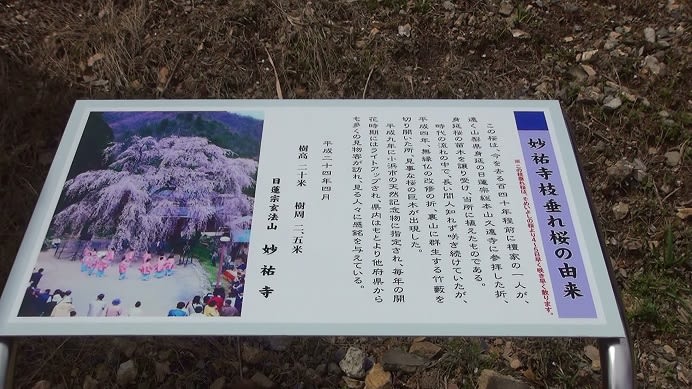

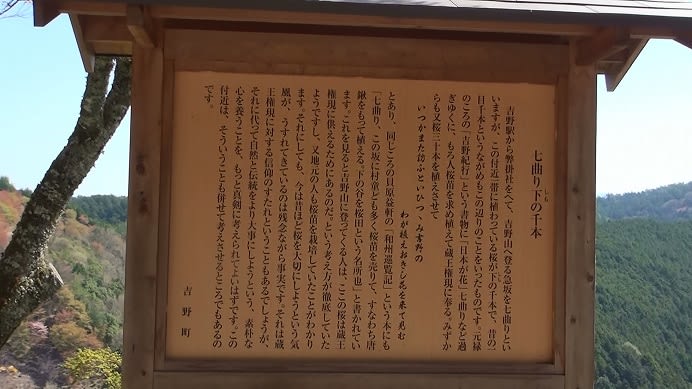

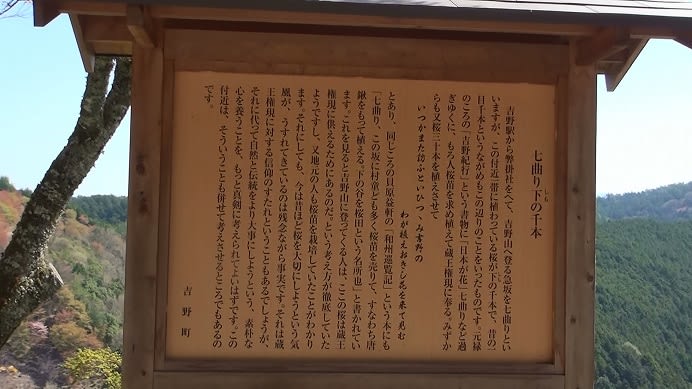

↑ 「七曲り下の千本」についての解説

人の流れに従って、中千本桜へと登る。

↑ 金峯山寺

この付近から、中千本桜が霞んで見えた。

↑ 遠く霞んで見える中千本桜(望遠で)

吉水神社を通り過ぎる。

↑ 吉水神社

↑ 奥千本行きシャトル・バスの停留所。順番待ちの列が長く伸びていた。

あまりにも人の列が長かったので、シャトル・バスは諦めて、

時間の許す限り、上まで歩いて登ることにした。

↑ 上千本桜

↑ 吉野山 上千本の標識

この上千本桜まで、約1時間30分、桜を求めてひたすら登ってきた。

まだ11時30分とお昼前だったが、

14時に下千本の観光バス駐車場に集合しなければならなかったので、

帰りの下山時間も考慮して、ここで持参の花見弁当を食べることにした。

↑ 花見弁当を食べた場所

↑ 花見弁当を食べた所から眺めた上千本桜

花見弁当を食べて少し休憩した後、

奥千本桜を求めて、12時までは登れるだけ登ることにした。

↑ 「花矢倉展望台」の標識

↑ 花矢倉展望台からの眺め

↑ 吉野水分(よしのみくま)神社

↑ 分岐点の標識

↑ 修行門

↑ 金峯神社

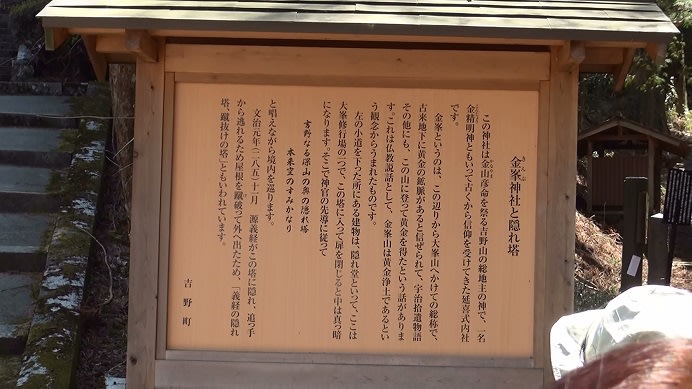

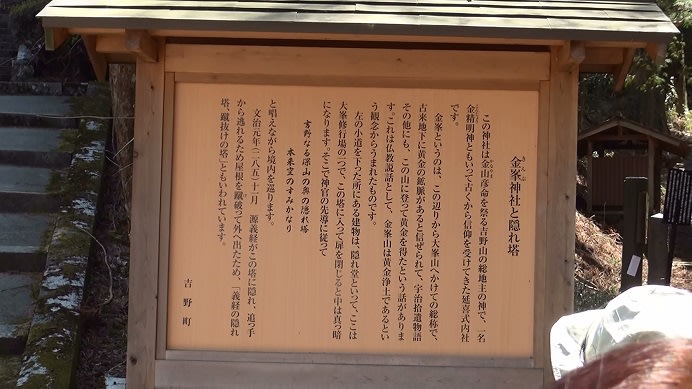

↑ 「金峯神社と隠れ塔」の解説

ここまで登ると、12時を少し経過していた。

奥千本桜に後一歩まで迫っていたが、トイレ渋滞と集合時間を考えて、

止む無く、ここから、下山を開始。

それでも途中、気になっていた高城山展望台へ登ってみた。

↑ シャトル・バスのりばがあり、高城山展望台からの「千本桜の図」もあった。

脇道だったが、高城山頂上の展望台まで、急な坂道を往復した。

↑ 高城山頂上にあった休憩所兼展望台

↑ 高城山展望台からの眺め

この後、14時バス駐車場集合に間に合わすため、さらに急いで下山した。

↑ 途中、次から次へと参道を登ってくる沢山の観光客に出会った。

この観光客の隙間を擦りぬけながら、13時30分ごろ、

下千本の観光バス駐車場に無事、下山した。

14時過ぎ、バスに乗り、帰宅の途に着いた。

そして、ほぼ予定通り21時ごろ高岡駅南口に到着した。

初めての“吉野千本桜”花見の感想は、

期待が大きかったのと満開時期を少し過ぎたこともあり、

残念ながら多少期待外れだった。

(完)

去る4月12日(金)~13日(土)の2日間、

下記・阪急のバスツアーに参加した。

“嵯峨野観光鉄道「トロッコ列車」京都5つの春景色と一目千本吉野千本桜 2日間”(阪急交通社)

★スケジュール

<2日目>ホテル(8:00発)(参加者:30名)

○吉野千本桜(日本有数の桜の名所:たっぷり約3時間)

→福井北IC→高岡駅南口(20:00~22:00)

↑ 早朝のホテル京阪ユニバーサル・タワー

大阪市内で大した渋滞にも遭わず、10時ごろ、順調に吉野山下千本の観光バス駐車場に到着。

ガイドさんによれば、この日の観光バスの駐車予約は、約400台とか!!!

土曜日でもあり、我々も含めて大変な数の観光客が訪れることが予想されていた。

↑ 吉野山下千本のバス駐車場付近。「歓迎 世界遺産 吉野山」の立て看板があった。

ここで、バスで注文した昼食用花見弁当を受け取り、参道に従って千本桜の見物へと登山を開始。

↑ 大きな「吉野山観光案内図」があったので、道中の概略を眺めた。

眼下には、下千本桜が見えてくる。

もう花は散り、葉桜となりつつあるようだ。

↑ 下千本桜

そこには、下千本桜の立て看板があった。

↑ 「七曲り下の千本」についての解説

人の流れに従って、中千本桜へと登る。

↑ 金峯山寺

この付近から、中千本桜が霞んで見えた。

↑ 遠く霞んで見える中千本桜(望遠で)

吉水神社を通り過ぎる。

↑ 吉水神社

↑ 奥千本行きシャトル・バスの停留所。順番待ちの列が長く伸びていた。

あまりにも人の列が長かったので、シャトル・バスは諦めて、

時間の許す限り、上まで歩いて登ることにした。

↑ 上千本桜

↑ 吉野山 上千本の標識

この上千本桜まで、約1時間30分、桜を求めてひたすら登ってきた。

まだ11時30分とお昼前だったが、

14時に下千本の観光バス駐車場に集合しなければならなかったので、

帰りの下山時間も考慮して、ここで持参の花見弁当を食べることにした。

↑ 花見弁当を食べた場所

↑ 花見弁当を食べた所から眺めた上千本桜

花見弁当を食べて少し休憩した後、

奥千本桜を求めて、12時までは登れるだけ登ることにした。

↑ 「花矢倉展望台」の標識

↑ 花矢倉展望台からの眺め

↑ 吉野水分(よしのみくま)神社

↑ 分岐点の標識

↑ 修行門

↑ 金峯神社

↑ 「金峯神社と隠れ塔」の解説

ここまで登ると、12時を少し経過していた。

奥千本桜に後一歩まで迫っていたが、トイレ渋滞と集合時間を考えて、

止む無く、ここから、下山を開始。

それでも途中、気になっていた高城山展望台へ登ってみた。

↑ シャトル・バスのりばがあり、高城山展望台からの「千本桜の図」もあった。

脇道だったが、高城山頂上の展望台まで、急な坂道を往復した。

↑ 高城山頂上にあった休憩所兼展望台

↑ 高城山展望台からの眺め

この後、14時バス駐車場集合に間に合わすため、さらに急いで下山した。

↑ 途中、次から次へと参道を登ってくる沢山の観光客に出会った。

この観光客の隙間を擦りぬけながら、13時30分ごろ、

下千本の観光バス駐車場に無事、下山した。

14時過ぎ、バスに乗り、帰宅の途に着いた。

そして、ほぼ予定通り21時ごろ高岡駅南口に到着した。

初めての“吉野千本桜”花見の感想は、

期待が大きかったのと満開時期を少し過ぎたこともあり、

残念ながら多少期待外れだった。

(完)