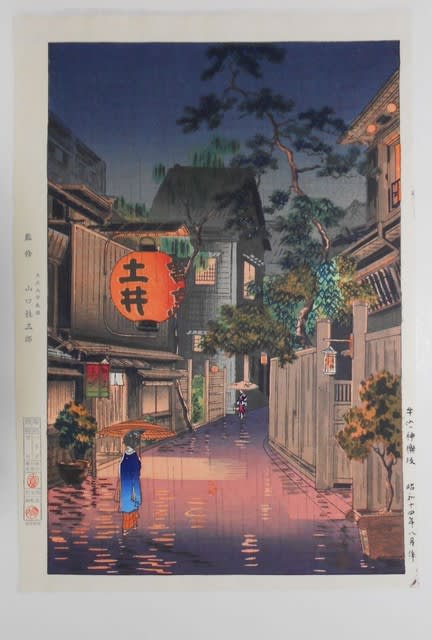

最近入手した新版画で、土屋光逸の昭和14年作、「牛込神楽坂」です

一応ちゃんとした版画ですので、いわゆる工芸印刷などとは違い、本物の雰囲気が味わえます。

土屋光逸は明治から昭和にかけて活躍した人で、川瀬巴水ほどの知名度はないものの新版画の分野では人気のある作家です

この人は60歳を過ぎてから新版画の作家になった人で、そのきっかけを作ったのは巴水と同じく渡辺正三郎だったようです。

↓は以前に紹介した同じ光逸の「四谷荒木町」(昭和10年作)ですが、どちらも巴水のような詩情こそないものの

巧みな光の表現に大きな魅力があるうように思います。

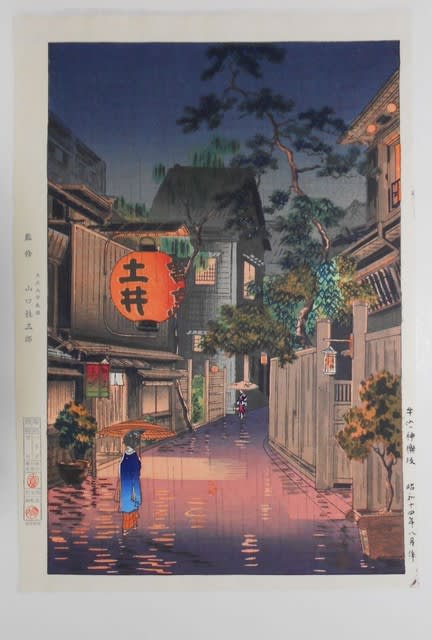

さて、下の画像の作品は同じ神楽坂を描いた版画なんですが、勿論、光逸の作品ではありません。

ちなみにワタシはこの作品は所有していませんので、画像は無断でお借りして来ました。(すまんこって・・・)

この作品はフランス生まれのノエル・ヌエットという人の作品で、この人は40歳から75歳までの36年間

日本でフランス語教師をする傍ら、詩人、画家、版画家として活躍した人です。

ヌエットの「神楽坂」は昭和11年の作品ですので、土屋光逸の作品よりも3年ほど早く製作されています。

ヌエットと光逸の「神楽坂」を比較すると、画面左側のお店の提灯の名前が違うことに気付きます

ヌエットのそれは「藤井」であり、光逸の作品では「土井」になっています。

ワタシも詳しくはないのですが、光逸の「牛込神楽坂」も初期の版では「藤井」となっていたようです。(幻の作品だとか)

では何故、後の版では「土井」になったか?、これは想像ですが、光逸の作品の版元は「土井版画店」でしたので

恐らくはそういったことが、後に「藤井」が「土井」になった原因かと思います。

思えば、新版画に興味を持たなければ、川瀬巴水だけは知っていても、土屋光逸はおろかノエル・ヌエットなどしる由も無かったように思います。

一応ちゃんとした版画ですので、いわゆる工芸印刷などとは違い、本物の雰囲気が味わえます。

土屋光逸は明治から昭和にかけて活躍した人で、川瀬巴水ほどの知名度はないものの新版画の分野では人気のある作家です

この人は60歳を過ぎてから新版画の作家になった人で、そのきっかけを作ったのは巴水と同じく渡辺正三郎だったようです。

↓は以前に紹介した同じ光逸の「四谷荒木町」(昭和10年作)ですが、どちらも巴水のような詩情こそないものの

巧みな光の表現に大きな魅力があるうように思います。

さて、下の画像の作品は同じ神楽坂を描いた版画なんですが、勿論、光逸の作品ではありません。

ちなみにワタシはこの作品は所有していませんので、画像は無断でお借りして来ました。(すまんこって・・・)

この作品はフランス生まれのノエル・ヌエットという人の作品で、この人は40歳から75歳までの36年間

日本でフランス語教師をする傍ら、詩人、画家、版画家として活躍した人です。

ヌエットの「神楽坂」は昭和11年の作品ですので、土屋光逸の作品よりも3年ほど早く製作されています。

ヌエットと光逸の「神楽坂」を比較すると、画面左側のお店の提灯の名前が違うことに気付きます

ヌエットのそれは「藤井」であり、光逸の作品では「土井」になっています。

ワタシも詳しくはないのですが、光逸の「牛込神楽坂」も初期の版では「藤井」となっていたようです。(幻の作品だとか)

では何故、後の版では「土井」になったか?、これは想像ですが、光逸の作品の版元は「土井版画店」でしたので

恐らくはそういったことが、後に「藤井」が「土井」になった原因かと思います。

思えば、新版画に興味を持たなければ、川瀬巴水だけは知っていても、土屋光逸はおろかノエル・ヌエットなどしる由も無かったように思います。

画面の中に版元のしるしをさりげなく入れる例は、英泉・広重の木曽街道六九次シリーズでもかなり見られます。版画作者は、版元に相当気を使っていたのでしょうか。

提灯の文字、「土井」の外に、「割烹」が絶妙に書かれていて、提灯がとても立体的に見えますね。

ですね。人の生活感を感じました。

これもその時代の風物を良く表現していますね。

土屋光逸は、このブログで知りました。

なかなか詩情豊かな版画ですね。

「何故、後の版では「土井」になったか?」についてですが、私も、光逸の版元が「土井版画店」だったからだと思います。

この過程が楽しいというのも収集系の趣味の特徴だと思います。

>英泉・広重の木曽街道六九次シリーズでもかなり見られます

そうなんですね~、浮世絵についてはいまだ足を踏み入れていいませんが、やはりそ相当にディープな世界のようですね。

その時代の風俗や景色が記録されているという点での魅力は大きいと思います。

新版画については写真が開発されて以降の時代ではありますが、別の魅力があるように思います。

詩情や人物の描写、構図については巴水にはかなわないようですが、別の魅力があるようにも思います。