今日の酒田は最高気温が25度まで上がり初夏の陽気でしたが、不要不急の外出は自粛ということで

いつもは多くの人でにぎわっている日和山公園界隈も人出は限られたものでした。

さて、日和山界隈はすでに何度か紹介していますが、何故か抜けていた場所もあったので

とりあえず再度歩いてみた次第です。

まずは日枝神社の随神門をくぐってスタートです

以前にも書きましたが、門をくぐると突き当りという、恐らく全国でも珍しい配置になっています

門を出て右へ行くと参道があります

この参道の途中にある左側の階段を上ると、浅間神社があります

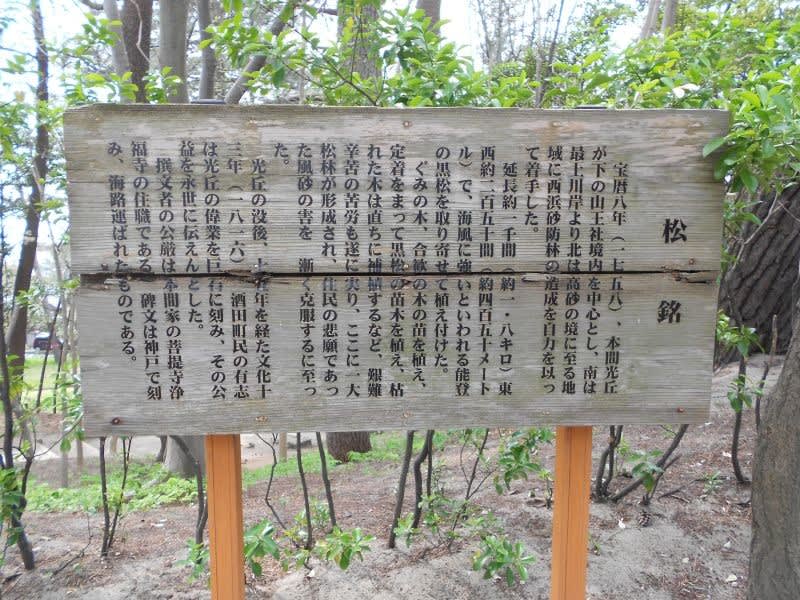

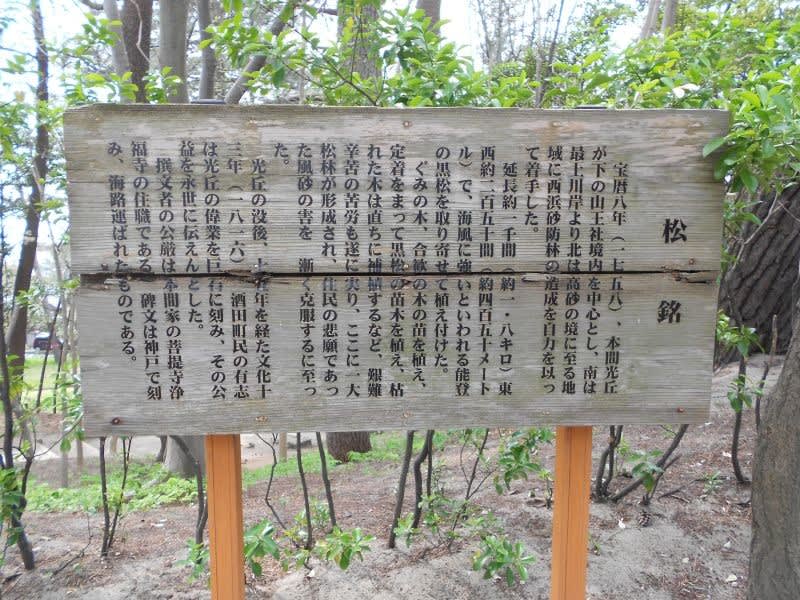

浅間神社から右手へ向かうと、酒田に砂防林を作った本間光丘を称えた「松林銘」へ向かう道があります

この道の途中には、幕末の大物、吉田松陰の碑

さらには明治の俳人、正岡子規の碑もあります

このような大物が酒田を訪れていたことは、この碑を見なければ酒田人でも知りません

そしていよいよこの階段を上ると「松林銘」があります。

この説明によると、碑文は神戸で刻まれ海路運ばれたということですので、当時の酒田の繁栄ぶりが伺えます。

いつもは多くの人でにぎわっている日和山公園界隈も人出は限られたものでした。

さて、日和山界隈はすでに何度か紹介していますが、何故か抜けていた場所もあったので

とりあえず再度歩いてみた次第です。

まずは日枝神社の随神門をくぐってスタートです

以前にも書きましたが、門をくぐると突き当りという、恐らく全国でも珍しい配置になっています

門を出て右へ行くと参道があります

この参道の途中にある左側の階段を上ると、浅間神社があります

浅間神社から右手へ向かうと、酒田に砂防林を作った本間光丘を称えた「松林銘」へ向かう道があります

この道の途中には、幕末の大物、吉田松陰の碑

さらには明治の俳人、正岡子規の碑もあります

このような大物が酒田を訪れていたことは、この碑を見なければ酒田人でも知りません

そしていよいよこの階段を上ると「松林銘」があります。

この説明によると、碑文は神戸で刻まれ海路運ばれたということですので、当時の酒田の繁栄ぶりが伺えます。

吉田松陰まで来ていたんですか!

もっとも、単なる通りすがりということなのかも知れませんので

詳しいところは古文書でも調べないと判らないのは確かです。

とはいえ、少なくとも明治あたりまで酒田は大きく繁栄していたということの証でもあるんでしょうか。

それにしても、本間家の力には驚きます。

これが大きな課題であったのは確かです。

これだけの事業が個人で成し得たのは、やはり「日本一の地主」であった本間家ならではということなのは間違いありません。

酒田に本間家がなかったとしたら・・・、想像できないですね。