古伊万里の世界では五寸と七寸では市場価格に大きな差があるのは前々回に書きましたが

世の中には小皿や豆皿を専門に収集している方も結構居るようです。

そこで、今回はウチにあるお皿の中で最も小さなサイズの品を紹介したいと思います

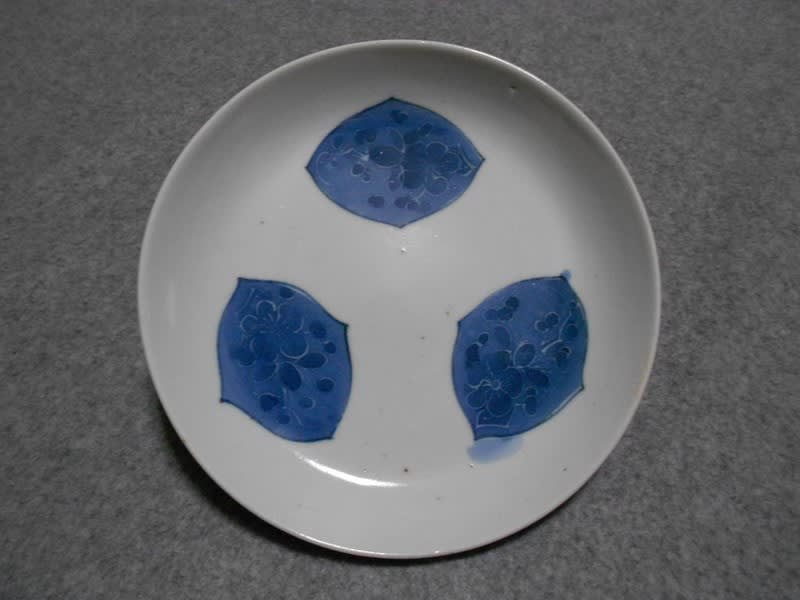

「白抜き茄子の図三寸皿」

茄子文様は藍九谷の時代から見られますが、やはり中期末~後期の品が多いように思われます

この品は江戸後期に多く見られるデザイン(茄子の配置)の品で、縁の立った器形の豆皿です。

薄瑠璃の中に白抜きで茄子文が描かれており、上品な印象の品であるように感じます

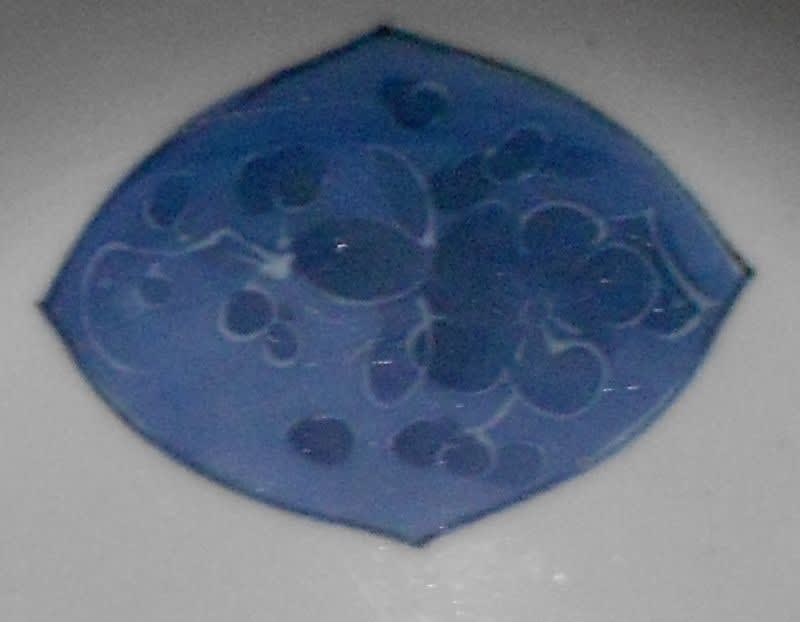

縁の部分の画像ですが、この狭い場所に細かく連続文様(?)が描かれています

もしや型紙摺りか?、とも思ったんですが、どうやら手書きの文様のようです。

江戸後期の品だとして、時代を考えるとこんな豆皿に手間をかけてコスト的にまにあったのかは不明です。

裏面は寛政期に見られる文様のないタイプですが、伊万里か平戸、もしくはそれ以外の産地の品かは

ワタシ程度の経験では判断できません。

酒田ではお盆の精霊棚に飾るお盆飾りの中に、「白ナス」がありますが、この品を見るとお盆飾りを思い出すワタシです。

上の画像は借り物ですが、右上の白いのが「白ナス」です

あとは、ハマナス、ほおずき、カボチャ、梨、青リンゴといった品が盆飾りに使われます。

世の中には小皿や豆皿を専門に収集している方も結構居るようです。

そこで、今回はウチにあるお皿の中で最も小さなサイズの品を紹介したいと思います

「白抜き茄子の図三寸皿」

茄子文様は藍九谷の時代から見られますが、やはり中期末~後期の品が多いように思われます

この品は江戸後期に多く見られるデザイン(茄子の配置)の品で、縁の立った器形の豆皿です。

薄瑠璃の中に白抜きで茄子文が描かれており、上品な印象の品であるように感じます

縁の部分の画像ですが、この狭い場所に細かく連続文様(?)が描かれています

もしや型紙摺りか?、とも思ったんですが、どうやら手書きの文様のようです。

江戸後期の品だとして、時代を考えるとこんな豆皿に手間をかけてコスト的にまにあったのかは不明です。

裏面は寛政期に見られる文様のないタイプですが、伊万里か平戸、もしくはそれ以外の産地の品かは

ワタシ程度の経験では判断できません。

酒田ではお盆の精霊棚に飾るお盆飾りの中に、「白ナス」がありますが、この品を見るとお盆飾りを思い出すワタシです。

上の画像は借り物ですが、右上の白いのが「白ナス」です

あとは、ハマナス、ほおずき、カボチャ、梨、青リンゴといった品が盆飾りに使われます。