(2)降伏軍使派遣

<安念泰英 上飛曹 木更津航空隊 二番機搭乗整備員>

停戦協定調印の為軍使一行を乗せて、沖縄の伊江島までの輸送命令が出た。

横須賀航空隊からも一ケペアーが来るからとの事で、二機で行く事になって早速私達が飛行機の用意をする様に命ぜられた。

私は河西少尉、種山兵曹と共に航空廠に探しに出かけたが、前線で使えなくなって返還されたものばかりだから、満足出来る様な状態のものがある筈がないのは当然であった。

外観から見てまあまあというものを探して、エンジンの試運転に掛ったが、エンジン自体の回転の上がらぬもの、片側プラグにして大きく回転の落ちるものや振動の出るもの等で、中々これといった自信の持てる飛行機が見当たらなかった。

その中で調子の良さそうなものでテスト飛行を行ったが、飛行機自体の振動のするものや、エンジンの振動や調子の悪いもの等、三機、四機と探す中にやっと何とか飛べそうなのが見つかり、それを航空廠の格納庫の前まで地上滑走で運び、受付で安導権を示す白に塗装して、緑十字のマークを入れる様に頼んだ。

女子挺身隊の人達が、目を真っ赤にして泣きながら塗装に掛ってくれた事は今だに忘れられない。

乗務搭乗員の編成は何時ものペアーである。

石倉少尉、河西少尉に私と種山兵曹、小柳兵曹で、出発は十九日午前六時と決まった。

私達搭乗員一同は、生還は期し得ないと云う悲愴な覚悟であった。

厚木空の戦闘機にも撃墜される可能性も充分にあった。

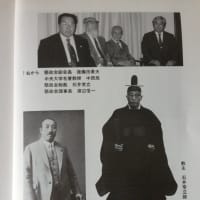

軍使全権=陸軍河辺虎四郎中将、海軍横山一郎少将、外務省岡崎勝男調査局長、外務省杉田主馬書記官を含む一行十七名が、二機の一式陸攻に分乗して八月十九日早朝六時に木更津航空隊を飛び立って、一路南の方へと向かった。

その胸中は敗戦の絶望感と、厚木空の徹底抗戦派の戦闘機に、撃墜されるかも知れないと云う不安におびえながら、東京湾を低空にて南下する。

天気は良好で飛行日和であった。一旦鳥島まで南下してここから西へ九十度変針して、厚木空の制空権外遥か沖合いの洋上を、会合地点の種子島へと向かった。

やがて暫くしてから左前方に米軍機が近づいて来た、一番機と共に大きくバンクをする。

B‐25が二機とP‐38双胴戦闘機が、五機宛二編隊で真っ黒な姿を現わした。

戦争最中の事を思い出して、一瞬胸がドキッとしたが私達の飛行機の上を警戒の為にジグザグ飛行を始めた。

味方の戦闘機に撃ち落とされるかも知れないと云う、皮肉で且つ複雑な気持ちだった私達には、ようやくホッとしたと云うのが本音であった。

B‐25機に編隊を組めとの指示に従い、左後方にピッタリと編隊を組んだ。

私は河西少尉に交代して、操縦桿を握りピッタリとついて飛行を続ける

。すると米兵が胴体の銃座より、手で「もう少し離れろ、離れろ。」と合図しているが、何クソなめられてなるかと云う気持ちが優先して、構わずそのまま飛行を続けて行く。

気が付くと左上方に四発のB‐17爆撃機が、飛んでいるが胴体に何か抱いているようだ。

伊江島に着いてから聞いたところによると、海上に不時着する様な事があったら、救命ボートを投下する為に持って行ったとの事だった。

用意周到なのには感謝の外はなかった。

やっと沖縄本島が左に見えて来た。

目指す伊江島も前方に見える様になった時、B‐25機より解散のバンクの指示があって、河西少尉はB‐25機より少し離れて着陸体制に入った。

着陸を指示された滑走路を見て驚いた、千五百米位の滑走路が二本平行して出来ている、その周辺には誘導路が出来て、その誘導路脇にはビッシリと云う位、飛行機が並んでいるのには驚いた。

ピタッと云う位の河西少尉自慢の着陸であった。

私は早速天窓を開けて上半身を乗り出して地上誘導に移る、ジーブが走って来て車上で米兵が手招きする。

それについて行って大きなC‐54輸送機の近くに飛行機を止めて降りる。

軍使一行は出迎えの米軍将校と何やら話をしている、C‐54輸送機でマニラまで行くとの事である。

軍使一行は階段を昇ってC‐54輸送機に乗り込む。大きな輸送機でまるで三階に昇る位の高さにはビックリするばかりであった。

飛行機は牽引車で誘導路のポケットに運び燃料を積んで貰う、話が通じないので付いていて、燃料タンクのキャップを一ツずつ外して満タンにして貰った。

その後に飛行機の周囲には鉄条網が張りめぐらされて、MPが警備についた。

整備が終わったら宿舎に案内するからとの事で、ジープ、サイドカーが来て私達を乗せて、島の東北の方に向かって走り出した。

丘の上にはテントの宿舎が用意してあって、外にはMPが警備に立っていた。

食事は米兵と一緒で二世の軍曹の案内で、食堂へ行くと現在のセルフサービス式で、アルミの四角なお盆を持って歩いて行くと、一種類ずつ乗せてくれた。

食料品の種類も量も豊富で日本のに比べて格段の差であったが、ナイフとフォークではうまく食べられないので、本当に箸が欲しかった。

翌二十日の午後にマニラから軍使一行が帰ってくるとの事で、昼食後に出発準備の為にジープで飛行場に行き、試運転や点検をしているとC54輸送機が到着して、沈痛な面持ちの軍使一行が降りて来た。

後で聞いた所によると交渉は難航して、徹夜で行われたとの事であった。

出発の為、牽引車で飛行機を引き出して貰う、所がその時思いも寄らぬ事故が起きてしまった。

牽引車で引き出されていた私達の一式陸攻が左翼下面に棒クイが当たりそうになったので、大声で牽引車の兵隊に止めるように叫んだが、兵隊には通じず、その上指揮をしていた少佐と牽引車を運転していた兵隊との、連絡のミスも重なって棒クイを避ける事が出来ず、左翼の下面をこれに引っ掛けた為に、フラップの少し前の部分に三十センチ位の長さに、穴をあけてしまった。

そのショックで飛行機は左に振り廻されて、今度は尾輪が引き込み線の側溝に落ちて、胴体後部下面を少しへこませた。

指揮官の少佐が周りで見ていた兵隊を呼んで、飛行機の尾部を持ち上げさせて、バックさせたがこのままでの飛行は不可能となり、帰る事が出来なくなってしまったのである。

修理をして貰う為に又元の場所へと戻されて、出発は延期する事になった。

やむなく一番機が先に帰る事となって、私達は一番機の出発を見送る。

米軍の指揮官の少佐が先に立って、兵隊に命令して修理に必要な機械や、何かを準備させ、米軍の修理班らしい兵隊達も来て、早速修理作業に取り掛かったが、飛行機の修理には今日一杯掛るそうなので、その為私達はもう一泊する事になって、昨日泊まったテントの宿舎へと引き上げた。

伊江島に来て米軍の待遇の違いが初めて判り、生きて帰れる事もハッキリしてきたので、昨日より緊張も緩み、今日は幾らか気が楽になって来た。

夜は二世の軍曹達とも、和やかに話合う事が出来る位に落ち着いてきた。

帰ってから判ったのであるが、先に帰った一番機は途中燃料切れとなって、大井川河口の東海岸に不時着していた。

翌朝飛行場に行き修理箇所を確認したが、中々良く出来ていたので一安心した。

世話になった米兵達と二世兵に感謝の敬礼をして、残った軍使と共に飛行機に乗り込み、伊江島を飛び立って一路日本へと向かう。

今日も天気は上々である、来た時と同様にB‐25機が誘導、P‐38双胴戦闘機とB‐17機が護衛に付いて来てくれた。

種子島上空でこれらの米軍機に、感謝の意を表して別れた。

八丈島より海面を低空にて飛び再び東京湾に入り、木更津航空隊に無事着陸する事が出来たのである。

この時初めて生きて帰れたのだと云う、実感が心の底から湧いて来たのであった。

思わず飛行機にも、有難うと頭を下げた。

これが後にも先にも一式陸攻の、最後の飛行となったのである。

(3) あとがき】

終戦直後、混乱の中でさまざまなドラマがありました。

その多くは、混乱の中で広く知られる事なく、時間の経過と共に人々に忘れ去られました。

昭和二十年八月二十日の夜半、磐田市の鮫島海岸に、奇跡の不時着をした緑十字機の逸話もそのひとつです。

降伏軍使を乗せて飛行した緑十字機の飛行は、戦後日本の命運を左右する重要な出来事でした。

マッカーサーからの軍使派遣命令に基づき、マニラに派遣された十七人の軍使。

そして軍使を送り届けた十一人の搭乗員。