その昔、自社、他社問わず、先輩方から“出張や駐在なんかで海外に出かけた時は、その国の政治や社会問題なんかの話しにあまり首を突っ込んじゃだめだよ。”とよく言われたものである。

言論統制の厳しい国はもちろんのこと、そうでなくともやはりその手の話はご法度。

本人が正論を吐いていると思っても、その国では正論と認識されない場合もあるし、たとえ正論でも“生まれ育った国でもないお前に何がわかる?”てな事にもなりかねないので黙っているのが一番。相手に意見を求められても、“よくわからない。”と答える。

ところで、ロックの歌詞といえば、もともとカウンター・カルチャー、所謂反体制の音楽と捉えられた側面もあり、その歌詞には、政府や政治、もしくは社会全体に対して辛らつな言葉で非難したり揶揄っていることが多い。

ニール・ヤングが1970年に出したアルバム、アフター・ゴールドラッシュに収録されたSOUTHERNMANとか、1972年のハーベストのALABAMAなんて、今でも南部の諸州でのコンサートで歌うことは憚られるのではないかと。

アフター・ゴールド・ラッシュ、SOUTHERNMAN

ハーベスト、ALABAMA

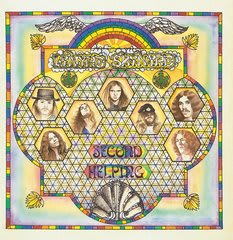

後の1974年に、南部のロックバンド、レイナード・スキナードが、SOUTHERN MANやALABAMAの作者ニールに対して意趣返しのようなアラバマ州賛歌、SWEET HOME ALABAMAを出している。その後彼らがさらにもめたかどうかは定かではないが。

レイナード・スキナードの2枚目、セカンド・ヘルピング

また、1970年、CSN&Y名義でニールが作詞作曲し、シングルのB面カットされた、OHIOと言う曲も過激だ。

これは、ある州立大学での州兵による学生射殺事件に対する政府と州政府への抗議の楽曲で、当時の大統領や州兵をNIXON(プレジデントとは呼ばすに)そしてTIN SOLDGER(ブリキの兵隊)と歌っている。

フォー・ウェイ・ストリート、ライブ盤にも収録されている

アメリカは広大で、伝統的に南北や海岸部と内陸部などで考え方が異なる。そのため、ヒットを飛ばしたとしても、それがアメリカ全土で必ずしも受け入れられているとは限らず、政治や社会に対して批判的な内容の歌は、敵を作ることにもなるので、たとえ大物のシンガーやバンドであろうとも誰しも及び腰となるのでは。

ビートルズのライブツアーでのジョンの宗教に関するちょっとしたジョークが後で大事となったからね~

まあ、特に失うものは何も無いと自覚しているかのようなカナディアンのニールだからこそ、此処まで突っ込めたのかもしれない。

そして70年代ニールは社会に対して吼えまくったわけだが…

オーッと、今尚現役、しかも敵も多い。

2015年のアルバム、ザ・モンサント・イヤーズでは、今度は遺伝子組み換え作物生産の大手モンサント社やその遺伝子組み換えでのコーヒー豆を使用しているかも知れないスターバック社に喧嘩を売っているのである。

彼の荒々しいディストーションのかかったエレキ・ギターを前面に押し出したシンプルなフォーク・ロック調の楽曲で、歌詞さえわからなければ、いつものニール。

この表題曲を聴いた後、45年以上前に出されたセカンド・アルバムの、COW GIRL IN THE SANDを聴いたが、サウンド面ではまったく違和感はない。

クレージー・ホースを従えたセカンド・アルバム

やっぱり諸先輩方のアドバイスを聞いて、部外者としては曲のメロディー、アンサンブルやリズムだけを追いかけてその雰囲気を楽しむのが無難なのかもね。

あまり深く考えれば、スターバック行けないかも…

最近何か気が晴れない。

細かな問題があちらこちらに見え隠れ、そんなことに気を取られあれこれ悩んでも、すぐに事態が好転することはないのだが。

学校を卒業し、私が初めて就職した会社の当時の社長さんが、“この世のことはこの世で解決する。”と口癖のように言っていた。大昔の話なのに、この言葉だけは今でもしっかりと覚えている。

まさしくその通りで、物事に何か問題が起きたとしても、それは最終的には何らかの形で落ち着くべきところに落ち着く。いくら悩んだところで、起きてしまった事は仕方がない。最善を尽くしたのであれば後はどっしり構えて結果を待つ以外することは事はないと…

しかしながら、若い頃であれば、どん底の状態であっても“将来こうであったらなー”と理想の夢を見る。しかし、歳を重ねてOLD MANの領域に近づくと、なんとなく先が見渡せるようになり、物事が現実的でないと思えばあっという間に、それは目の前から消え去る。

ニール・ヤングのHARVESTというアルバムに、OLD MANという曲がある。

老人が俺の生き様を見ている。

そう、あんたがかってそうだったように、今の俺も同じようなものさ。

一人で楽園なんかに入っちまうと考えることは二つ

失った愛とその代償

失ってしまわないようなものを俺にくれないか?

トスに使うようなコインじゃなくて

そうすりゃ、あんたの家に転がり込みに行くぜ

というような意味ではないだろうか?

何となく人生に対して冷めた感じをもった若者が何か生きるためのヒントのようなものを探し求めている様を表しているような…

それなら、自身の残された時間に於ける推測可能な将来について思い悩むのではなく、OLD MANが若者にポジティブな未来を夢見させるような何かに一役買ってみればどうか? そう、かっての社長さんが若かった私に金言を授けてくれたように。そうすりゃ、両者の憂いは解決の一石二鳥。

しかし、物事はそう簡単ではない。今のご時世若者に対して自慢話や説教臭い話はご法度。昔はああだったとかこうだったなんて話をすると相手が引いちゃいますから。

OLD MANアソシエーション代表:それじゃわしらに、どうしろって言うのかね?

通りがかりの人:その~、言葉は交わさず、歌詞通り、OLD MAN LOOK AT MY LIFEという感じで、少し離れて相手を眺め、その目で語り伝えるっていうのは?

OLD MANアソシエーション代表:しかし、もしその相手がヤンキーで、目と目があったと因縁をつけられ、避けきれないストレートを顔面に食らったならどうする?

通りがかりの人:歯医者に行って、保険治療でお願いしますって事になるかと~

アア~、このモヤモヤとした憂鬱感はいつまで続くのやら…

Neil Young - Old Man

私は、CSN&Yの中では、ニール・ヤングが一番のお気に入りです。

現在70歳近くになっているはずですが、その歳になっても精力的にコンサートを行ったりあるいは新譜を出し続けられるミュージシャンと言えば、ボブ・ディラン、ポール・マッカートニーやストーンズなど本当に限られた人達だけです。

ニールの存在は以前から知っていたのですが、70年代初め頃は、英国ハード・ロックの方に興味が行っており、そちらのレコードを買い求めていくと、当然アメリカのロックまで手が回らなかったのでした。

しかし、70年代中盤のウエストコースト・サウンド・ブームで、イーグルスやアメリカなどハーモニーを重視した心地よいサウンド作りをするグループが出てきて、それじゃと最初に買ったのが1975年発売のZUMA(全米25位)というアルバムでした。

ジャケはメキシコのアズテック文明のイメージを描いたイラストですが、曲の内容は、B面の3曲目にあるコルテス・ザ・キラーを除いては、どうもそのイラストとは関係があまりないみたいです。シンプルで馴染みやすいフォーク・カントリー系の曲と自身の独特な ギター・ソロを入れたロック系の曲などから構成されていて、まあ、割と親しみ安いアルバムと言えるでしょう。

ニールのファンにとって一番困ることは、彼がアルバムごとに作風を全く変えて制作することが多いことでしょう。初期のフォーク・ロックから、急にハード・ロックをやったり、そうかと思えば、R&B、もろカントリーやボコーダを使ったエレクトロ・サウンド、そして歪んだギターサウンドのグランジ・ロックへと、またフォーク・ロックに戻ったりと、全く気の向くままに音楽活動を行ってきました。

ニールは全くコマーシャリズムを無視して新作を発表するレコード会社泣かせの存在と言えるでしょう。前作が気に入って、そのイメージで次作を購入すると全く異なった作風の場合があり、ファンとして彼の活動を継続して追いかけるのは骨が折れます。

そんなニールがポール・マッカートニーと凄く親しい関係だと最近知ってびっくりしました。ジョージの場合は、ボブ・ディランの繋がりで、ニールと何らかの交友関係がもしあったとしても不思議ではないのですが。

両者の音楽性が全く異なり、二人の接点なんて一体どこにあるのか調べてみると、2004年に地雷除去運動やBRIDGE SCHOLL BENEFIT CONCERTのチャリティー関連で一緒に歌っているようですが、実際はかなり昔に遡ることになります。

1967年まだポールと結婚する前の写真家リンダ・イーストマンが彼の写真を取っており、2008年にアーカイブ・ライブ・シリーズとして発売された、SUGAR MOUNTAIN(1968年のライブ音源)のジャケットに彼女が撮影したポートレイトが使われています。多分、ポールはリンダ経由で知り合ったということでしょうか?

非常に親しい関係を見ることができるビデオ・クリップがあります。それは2009年のハイドパークで行われたENGLAND FOR HARD ROCK CALLING というライブ・ショウのもので、ニールはビートルズのA DAY IN THE LIFEを歌っていて、この時ポールが途中でステージに乱入し、両者がステージ上でかなりハチャメチャな行動を取っています。酔っ払っているのでしょうか? もしそうだとしても、数万人の観客の前でこの手のパフォーマンスがあったのは、驚いたのと、また彼らが凄く仲のいい関係だと思いました。

暇な時に、結婚していればその相方、もしくは親しい友人たちとどのような経緯で知り合ったかなんて、過去を遡ってみるのも楽しいのでは? 新事実が出て来るかも知れませんよ。

ただし年を重ねると、昔の記憶がメモでも取ってない限り確かでない事が多く、どうでもいい事の方が数多く記憶に残っていたりします。

アルバムZUMAのオープニング・ナンバー

Neil Young - Don't Cry No Tears

ハチャメチャなA DAY IN THE LIFE

Neil Young & Paul McCartney A Day In The Life(In HD)