せっかくの3連休だというのに台風が来ていますね

今後の台風情報をこまめにチェックして

皆様どうぞお気をつけ下さい

振り返ってみると今年の夏は後半、長雨続きで

各地で豪雨被害もありました

雨が降らないとなると今度は一転して

身体が悲鳴を上げるほどの猛暑だったりで

今年は、あまり夏を楽しめなかったような気がします

ということで本日は森田研作さんから届きました夏色スナップのご紹介

冒頭画像、青紫の色合いが本当に美しい朝顔

画面に吸い込まれそうです

カールした花びらのフォルムが秀逸なカット

森田さんが撮影すると見慣れたはずのテッポウユリも格別の趣になるようです

きれいなだけではなくて、ちょっと厚みがあってポッテリした花びらの質感も

同時に感じられて面白いと思いました

露草の青がひときわ映えるカット

よく見ると、花のすぐ上でバッタがさり気なく自己主張しています

ドレスのフリルのような百日紅の花

社交ダンスのドレスを連想しました

風にそよいでいるカットではないのですが

不思議と躍動感が感じられるようにも思います

百日紅の花の生命力ゆえでしょうか

以上、悪天候なので、せめてカラフルで元気が出る写真をお届けすべく

森田研作さん撮影の夏色写真特集でした

次回は同じく森田さん撮影の秋色写真特集をお送りします

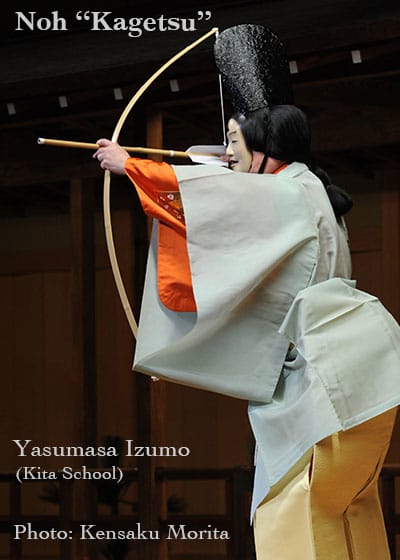

本日は能『花月』より

本日は能『花月』より

暑中お見舞い申し上げます

暑中お見舞い申し上げます

で

で

撮影はTAKESHI AZUMAさん(能楽写真クラブAZ)です。

撮影はTAKESHI AZUMAさん(能楽写真クラブAZ)です。

気が付けば6月

気が付けば6月

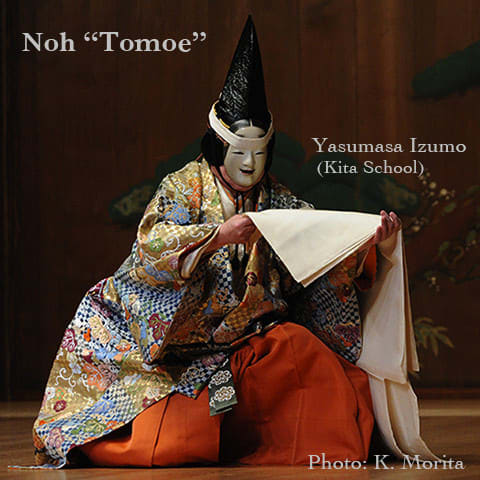

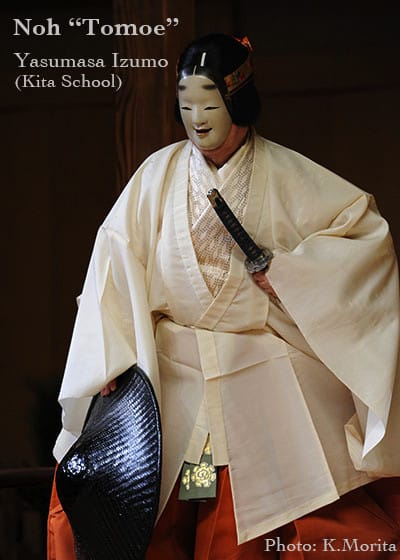

広島での出雲先生の公演

広島での出雲先生の公演