福沢諭吉の愉快な英語修行 5 諭吉版、適塾の社会学、教育論の巻

突然に話が真面目になります。まず、いままで見て来た適塾の特徴をおさらいしてみましょう。

突然に話が真面目になります。まず、いままで見て来た適塾の特徴をおさらいしてみましょう。

⓵ 学力の現実を見つめる

⓶ フィードバックできる

⓷ ⓵と②を踏まえてインセンティヴが生まれる

④ 写本のところでは、「欠如の補充」本能についてもふれました。

⑤ このシリーズではなく、『福沢諭吉の翻訳法」で触れたことですが、緒方先生から「読者のために訳す」ということを教わった点も忘れられません。

少ない引用でしたが、注目点が多いと思います。ところで、次の福沢の言葉は、みなさん、どう受け止めますか。

「兎に角に当時緒方の書生は、十中七、八、目的なしに苦学した者であるが、その目的のなかったのがかえって仕合(しあわせ)で、江戸の書生よりも能(よ)く勉強が出来たのであろう。」(『福翁自伝』岩波文庫版 p.94)

目的がないのが勉強がよくできる理由だ、というのはどういうことでしょう。私なども、言葉の学習は他者を理解、伝達するのが目的であるとよく言っています。おかしいじゃないか、と思う人もいるでしょう。福沢が「大阪書生の特色」という小見出しで述べていることに耳を傾けてみましょう。

されば大阪に限って日本国中粒選りのエライ書生の居よう訳わけはない。又江戸に限て日本国中の鈍い書生ばかり居よう訳けもない。しかるに何故ソレが違うかと云うことに就ては考えなくてはならぬ。もちろんその時には私なども大阪の書生がエライ/\と自慢をして居たけれども、それは人物の相違ではない。

されば大阪に限って日本国中粒選りのエライ書生の居よう訳わけはない。又江戸に限て日本国中の鈍い書生ばかり居よう訳けもない。しかるに何故ソレが違うかと云うことに就ては考えなくてはならぬ。もちろんその時には私なども大阪の書生がエライ/\と自慢をして居たけれども、それは人物の相違ではない。

ではどういうわけか。先生が偉いのか。何か得になる事があるのか。どうもそうではなさそうです。以下の福沢の分析は社会学的分析と言えます。

江戸と大阪とおのずから事情が違って居る。江戸の方では開国のはじめとは云いながら、幕府を始め諸藩大名の屋敷と云う者があって、西洋の新技術を求むることが広くかつ急である。従ていささかでも洋書を解(げ)すことの出来る者を雇うとか、あるいは飜訳をさせればその返礼に金を与えるとか云うような事で、書生輩がおのずから生計の道に近い。ごく都合のいい者になれば大名に抱えられて、昨日までの書生が今日は何百石(こく)の侍いになったと云うこともまれにはあった。それに引換えて大阪は丸で町人の世界で、何も武家と云うものはない。従て砲術をやろうと云う者もなければ原書を取調べようと云う者もありはせぬ。それゆえ緒方の書生が幾年勉強して何程エライ学者になっても、とんと実際の仕事に縁がない。すなわち衣食に縁がない。縁がないから縁を求めると云うことにも思い寄らぬので、しからば何のために苦学するかと云えば一寸ちょいと説明はない。前途自分の身体(からだ)はどうなるであろうかと考えた事もなければ、名を求める気もない。名を求めぬどころか、蘭学書生と云えば世間に悪く云われるばかりで、既(すで)に已(すで)に焼けに成って居る。ただ昼夜苦しんでむずかしい原書を読んで面白がって居るようなもので実にわけの分らぬ身の有様ありさまとは申しながら、...

と福沢は筆を進めます。ここまでの記述は、一人一人の利益ということではなく、大阪と江戸の社会構造が緒方の塾の書生気質を生み出したという推論です。社会構造とは不思議なもので、いや、人間とは不思議なもので、利益イコール、インセンティヴ(誘導)にはならないのですね。「自由」という概念を導入してもいいかもしれません。利益というものは人を誘導することもあれば、人の自由を奪うこともあるのです。しからば、その自由のもとで書生たちがどういう心持だったのでしょう。

と福沢は筆を進めます。ここまでの記述は、一人一人の利益ということではなく、大阪と江戸の社会構造が緒方の塾の書生気質を生み出したという推論です。社会構造とは不思議なもので、いや、人間とは不思議なもので、利益イコール、インセンティヴ(誘導)にはならないのですね。「自由」という概念を導入してもいいかもしれません。利益というものは人を誘導することもあれば、人の自由を奪うこともあるのです。しからば、その自由のもとで書生たちがどういう心持だったのでしょう。

(-----) 一歩を進めて当時の書生の心の底を叩いて見れば、おのずから楽しみがある。これを一言(いちげん)すれば――西洋日進の書を読むことは日本国中の人に出来ない事だ、自分達の仲間に限ってこんな事が出来る、貧乏をしても難渋をしても、粗衣粗食、一見看る影もない貧書生でありながら、智力思想の活溌高尚なることは王侯貴人も眼下に見下すと云う気位いで、ただむかしければ面白い、苦中有楽(くちゅううらく)、苦即楽(くそくらく)と云いう境遇であったと思われる。たとえばこの薬は何に利くか知らぬけれども、自分達よりほかにこんな苦い薬をよく呑む者はなかろうと云う見識で、病の在る所も問わずに唯苦ければもっと呑んでやると云うくらいの血気であったに違いはない。

「社会的条件」しだいで、人間、このような境地に至ることもあるのです。さらに、この「社会学」から、もっと普遍的と言える、諭吉の「哲学」、あるいは教育論が生まれます。先ほど引用した部分をもう一度ここで見てみましょう。

兎に角に当時緒方の書生は、十中七、八、目的なしに苦学した者であるが、その目的のなかったのがかえって仕合(しあわせ)で、江戸の書生よりも能(よ)く勉強が出来たのであろう。

兎に角に当時緒方の書生は、十中七、八、目的なしに苦学した者であるが、その目的のなかったのがかえって仕合(しあわせ)で、江戸の書生よりも能(よ)く勉強が出来たのであろう。

「かえって仕合で…」、つまり、ここでは目的がなかったこと自体が勉強が出来た原因だと推論、言い切っています。話を「一般化」しているのですね。つまり、このことは、単に当時の江戸、大阪の違いというにとどまらず、現代でも一考に値する発想だ、ということになります。なぜ目的がないことが勉強ができる理由になるのか。再度この問いに答えるために福沢の言葉に耳を傾けます。

ソレカラ考えて見ると、今日の書生にしても余り学問を勉強すると同時に始終我身の行先きばかり考えて居るようでは、修業は出来なかろうと思う。さればと云ってただ迂闊(うかつ)に本ばかり見て居るのは最もよろしくない。よろしくないとは云ながら、又始終今も云う通り自分の身の行末(ゆくすえ)のみ考えて、どうしたらば立身が出来るだろうか、どうしたらば金が手に入るだろうか、立派な家に往むことが出来るだろうか、どうすれば旨い物を喰い、いい着物を着られるだろうかと云うような事にばかり心を引かれて、あくせく勉強すると云うことでは決して真の勉強は出来ないだろうと思う。就学勉強中はみずから静かにして居らなければならぬと云う理屈がここに出て来ようと思う。

ところで、『学問のすすめ』にはつぎのように書いてあります。

学問とは、ただむつかしき字を知り、解し難き古文を読み、和歌を楽しみ、詩を作るなど、世上に実のなき文学を言うにあらず。(-----) されば今かかる実なき学問は先ず次にし、専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり。 岩波文庫p.12

学問とは、ただむつかしき字を知り、解し難き古文を読み、和歌を楽しみ、詩を作るなど、世上に実のなき文学を言うにあらず。(-----) されば今かかる実なき学問は先ず次にし、専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり。 岩波文庫p.12

ここを読む限り、学問には目的がなくてはならない、と読めますが、しかし、矛盾しているのではなく、こういう複雑な表現をとるところに福沢の特徴を見ることができます。自分を飾るだけでそれ以外の意味の分からない学問ではいけないという意味で、「目的がなければいけない」と言う一方で、探求心を失って処世術としての目的ばかり追いかける、という点については「目的がないのがよい」と述べているわけです。目前の外的目的に追われていれば、その目的が達成されたら学習動機がなくなります。学問は、何故?、何故?の連鎖という「内的」動機に導かれていなければ対象の理解はおぼつきません。後者の目的追及は「苦」によって彩られのは避けられないでしょう。いずれにせよ、一見矛盾しているように見えますが、福沢は、共通して、学問がリアリティを失ってはならないということを述べているのです。

あまり、「~に学べ」というのは避けたいのですが、今日本中で耳にする「学力向上」というのはこれだけのリアリティを備えているか、という反省に導かれざるをえません。個人の、学校の、あるいは、ある県の学力が上がったというとき、内心、「どうしたらば立身が出来るだろうか、どうしたらば金が手に入るだろうか」という以上のことが考えられているでしょうか。もちろん露骨にこのように訊けば色をなして否定するに決まっていますが...。よく東大に何人受かったかが基準になりますが、このことは何を意味するのでしょう。ここで言う「東大」とは安楽な暮らしへのゲートウエイという意味ではないですか。将来の「安楽」を代償とした「苦」を、全国一律、親は子に強いる時代です。現代における勉強の「目的」とはこんなところでしょうか。ずっと小さくなりますが、TOEICの点数を上げるために英語を「勉強」している様子を思い浮かべてしまいます。

どうも話が小さくなりました。次回、諭吉に江戸にある中津藩の蘭学塾で教えるように藩命が下ります。ペリーの来日以来、当時の日本は砲術ブームで諭吉のような蘭学者にもじわじわと日が当たってきたのです。しかし、横浜でオランダ語が通じないということを思い知らされます。

前回は、「とんでも」との言葉が聞こえそうなpractical jokerぶりの一端を紹介しましたが、今回もここで何か教訓めいたことが書いてあるだろうと思う方には、残念ながら、何もありませんというしかありません。そうですね。あるとすれば「他山の石」でしょうか。みなさんも道頓堀などに投げ込まれないように切磋琢磨しましょう。今回は、前回につづき、適塾時代の諭吉の仕業をもう一つ紹介します。もっと引用したくなるのですが、英語学習サイトゆえ、ここで打ち切り。次回に適塾の特徴について福沢が触れている点に焦点をあて、そのあと英語へと移ります。

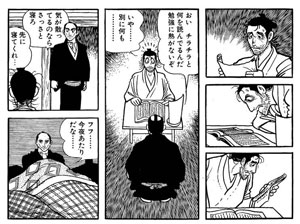

前回は、「とんでも」との言葉が聞こえそうなpractical jokerぶりの一端を紹介しましたが、今回もここで何か教訓めいたことが書いてあるだろうと思う方には、残念ながら、何もありませんというしかありません。そうですね。あるとすれば「他山の石」でしょうか。みなさんも道頓堀などに投げ込まれないように切磋琢磨しましょう。今回は、前回につづき、適塾時代の諭吉の仕業をもう一つ紹介します。もっと引用したくなるのですが、英語学習サイトゆえ、ここで打ち切り。次回に適塾の特徴について福沢が触れている点に焦点をあて、そのあと英語へと移ります。 (-----) それから塾中の奇談を云うと、そのときの塾生は大抵みな医者の子弟だから、頭は坊主か総髪で国から出て来るけれども、大阪の都会に居る間は半髪になって天下普通の武家の風(ふう)がして見たい。今の真宗坊主が毛を少し延ばして当前の断髪の真似をするような訳で、内実の医者坊主が半髪になって刀を挟さして威張るのを嬉しがって居る。その時、江戸から来て居る手塚と云う書生があって、この男はある徳川家の藩医の子であるから、親の拝領した葵(あおい)の紋付を着て、頭は塾中流行の半髪で太刀作りの刀を挟してると云う風だから、いかにも見栄があって立派な男であるが、どうも身持がよくない。

(-----) それから塾中の奇談を云うと、そのときの塾生は大抵みな医者の子弟だから、頭は坊主か総髪で国から出て来るけれども、大阪の都会に居る間は半髪になって天下普通の武家の風(ふう)がして見たい。今の真宗坊主が毛を少し延ばして当前の断髪の真似をするような訳で、内実の医者坊主が半髪になって刀を挟さして威張るのを嬉しがって居る。その時、江戸から来て居る手塚と云う書生があって、この男はある徳川家の藩医の子であるから、親の拝領した葵(あおい)の紋付を着て、頭は塾中流行の半髪で太刀作りの刀を挟してると云う風だから、いかにも見栄があって立派な男であるが、どうも身持がよくない。 こう云いうのは全くこっちが悪い。人の勉強するのを面白くないとは怪しからぬ事だけれども、何分興(きょう)がないからそっと両三人に相談して、「あいつのなじみの遊女は何と云う奴か知ら。「それはすぐに分かる、何々という奴。「よし、それならば一つ手紙を遣(や)ろうと、それから私が遊女風の手紙を書く。かたことまじりに彼等の云いそうな事を並べ立て、何でもあの男は無心を云われて居るに相違ないその無心は、きっと麝香(じゃこう)をくれろとか何とか云われた事があるに違いないと推察して、文句の中に「ソレあのときやくそくのじゃこはどておますと云うような、判じて読まねば分らぬような事を書入れて、鉄川様何々よりと記して手紙は出来たが、しかし私の手蹟(て)じゃまずいから長州の松岡勇記と云う男が御家流(通俗的な書体)で女の手に紛らわしく書いて、ソレカラ玄関のとりつぎをする書生に云いふくめて、「これを新地から来たと云って持って行け。併し事実を云えばぶちなぐるぞ。よろしいかと脅迫して、それから取次が本人の処に持て行って、「鉄川と云う人は塾中にない、多分手塚君のことゝ思うから持て来たと云て渡した。手紙偽造の共謀者はその前から見え隠くれに様子を窺がうて居た所が、本人の手塚は一人でしきりにその手紙を見て居る。麝香の無心があった事かどうか分らないが、手塚の二字を大阪なまりにテツカと云うそのテツカを鉄川と書いたのは、高橋順益の思付きでよほどよく出来てる。そんな事でどうやらこうやらついに本人をしゃくり出して仕舞しまったのは罪の深い事だ。

こう云いうのは全くこっちが悪い。人の勉強するのを面白くないとは怪しからぬ事だけれども、何分興(きょう)がないからそっと両三人に相談して、「あいつのなじみの遊女は何と云う奴か知ら。「それはすぐに分かる、何々という奴。「よし、それならば一つ手紙を遣(や)ろうと、それから私が遊女風の手紙を書く。かたことまじりに彼等の云いそうな事を並べ立て、何でもあの男は無心を云われて居るに相違ないその無心は、きっと麝香(じゃこう)をくれろとか何とか云われた事があるに違いないと推察して、文句の中に「ソレあのときやくそくのじゃこはどておますと云うような、判じて読まねば分らぬような事を書入れて、鉄川様何々よりと記して手紙は出来たが、しかし私の手蹟(て)じゃまずいから長州の松岡勇記と云う男が御家流(通俗的な書体)で女の手に紛らわしく書いて、ソレカラ玄関のとりつぎをする書生に云いふくめて、「これを新地から来たと云って持って行け。併し事実を云えばぶちなぐるぞ。よろしいかと脅迫して、それから取次が本人の処に持て行って、「鉄川と云う人は塾中にない、多分手塚君のことゝ思うから持て来たと云て渡した。手紙偽造の共謀者はその前から見え隠くれに様子を窺がうて居た所が、本人の手塚は一人でしきりにその手紙を見て居る。麝香の無心があった事かどうか分らないが、手塚の二字を大阪なまりにテツカと云うそのテツカを鉄川と書いたのは、高橋順益の思付きでよほどよく出来てる。そんな事でどうやらこうやらついに本人をしゃくり出して仕舞しまったのは罪の深い事だ。 二、三日はとまって居たが果して行ったから、ソリャしめたと共謀者は待って居る。翌朝、帰って平気で居るから、こっちも平気で、私が鋏(はさみ)を持て行ってひょいと引っつかまえた所が、手塚が驚いて「どうすると云うから、「どうするも何もない、坊主にするだけだ。坊主にされて今のような立派な男になるには二年ばかり手間が掛るだろう。往生しろと云って、髻(もとどり)を捕まえて鋏をガチャ/\云わせると、当人は真面目になって手を合せて拝む。そうすると共謀者中から仲裁人が出て来て、「福澤、余り酷いじゃないか。「何も文句なしじゃないか、坊主になるのは約束だと問答の

二、三日はとまって居たが果して行ったから、ソリャしめたと共謀者は待って居る。翌朝、帰って平気で居るから、こっちも平気で、私が鋏(はさみ)を持て行ってひょいと引っつかまえた所が、手塚が驚いて「どうすると云うから、「どうするも何もない、坊主にするだけだ。坊主にされて今のような立派な男になるには二年ばかり手間が掛るだろう。往生しろと云って、髻(もとどり)を捕まえて鋏をガチャ/\云わせると、当人は真面目になって手を合せて拝む。そうすると共謀者中から仲裁人が出て来て、「福澤、余り酷いじゃないか。「何も文句なしじゃないか、坊主になるのは約束だと問答の 中に、馴合いの中人(ちゅうにん)が段々取持つような風をして、果ては坊主の代りに酒や鶏を買わして、一処に飲みながら又冷ひやかして、「お願いだ、もう一度行て呉れんか、又飲めるからとワイワイ云たのは随分乱暴だけれども、それが自ずから切諫(いけん)になって居たこともあろう。

中に、馴合いの中人(ちゅうにん)が段々取持つような風をして、果ては坊主の代りに酒や鶏を買わして、一処に飲みながら又冷ひやかして、「お願いだ、もう一度行て呉れんか、又飲めるからとワイワイ云たのは随分乱暴だけれども、それが自ずから切諫(いけん)になって居たこともあろう。 (-----) すなわちこれが暗謨尼亜(

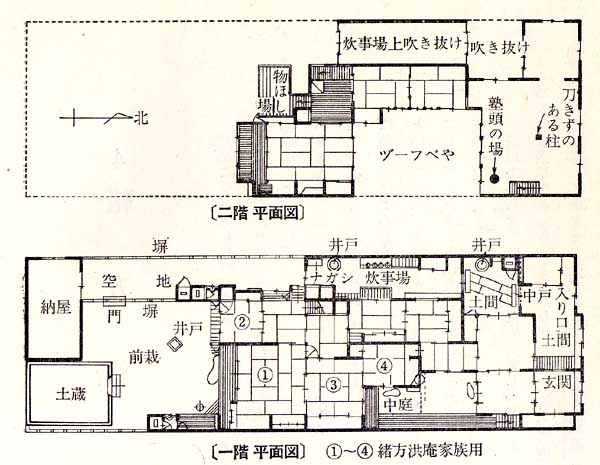

(-----) すなわちこれが暗謨尼亜( 又あるときこれは私の大失策、或る夜、私が二階に寝て居たら、下から女の声で福澤さん/\と呼ぶ。私は夕方酒を飲んで今寝たばかり。うるさい下女だ、今ごろ何の用があるかと思うけれども、呼べば起きねばならぬ。それから真っぱだかで飛起て、階子段を飛下りて、何の用だとふんばたかった所が、案に相違、下女ではあらで奥さんだ。何どうにもこうにも逃げようにも逃げられず、真っぱだかで座ってお辞儀も出来ず、進退窮して実に身のおきどころがない。奥さんも気の毒だと思われたのか、物をも云わず奥の方に引込んでしまった。翌朝おわびに出て昨夜は誠に失礼つかまつりましたと陳べるわけにも行かず、とうとう末代御挨拶なしに済んで仕舞た事がある。こればかりは生涯忘れることが出来ぬ。先年も大阪に行って緒方の家を尋ねて、この階子段の下だったと四十年前の事を思出して、独り心の中で赤面しました。

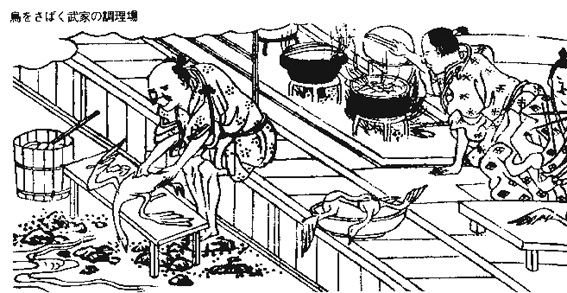

又あるときこれは私の大失策、或る夜、私が二階に寝て居たら、下から女の声で福澤さん/\と呼ぶ。私は夕方酒を飲んで今寝たばかり。うるさい下女だ、今ごろ何の用があるかと思うけれども、呼べば起きねばならぬ。それから真っぱだかで飛起て、階子段を飛下りて、何の用だとふんばたかった所が、案に相違、下女ではあらで奥さんだ。何どうにもこうにも逃げようにも逃げられず、真っぱだかで座ってお辞儀も出来ず、進退窮して実に身のおきどころがない。奥さんも気の毒だと思われたのか、物をも云わず奥の方に引込んでしまった。翌朝おわびに出て昨夜は誠に失礼つかまつりましたと陳べるわけにも行かず、とうとう末代御挨拶なしに済んで仕舞た事がある。こればかりは生涯忘れることが出来ぬ。先年も大阪に行って緒方の家を尋ねて、この階子段の下だったと四十年前の事を思出して、独り心の中で赤面しました。 往来の人から見てのように思うはずだ。あるとき難波橋のわれわれ得意の牛鍋屋の親爺が豚を買出して来て、牛屋商売であるが気の弱い奴やつで、自分に殺すことが出来ぬからと云て、緒方の書生が目指された。それから親爺に逢って、「殺して遣やるが、殺す代りに何を呉くれるか」――「左様ですな」――「頭を呉れるか」――「頭なら上げましょう。」それから殺しに行った。こっちは流石(さすが)に生理学者で、動物を殺すに窒塞させれば訳はないと云うことを知って居る。幸いその牛屋は河岸端であるから、そこへ連れて行って四足を縛って水に突込んですぐ殺した。そこでお礼として豚の頭を貰って来て、奥からなたを借りて来て、まず解剖的に脳だの眼だのよく/\調べて、散々いじくった跡を煮て喰くったことがある。

往来の人から見てのように思うはずだ。あるとき難波橋のわれわれ得意の牛鍋屋の親爺が豚を買出して来て、牛屋商売であるが気の弱い奴やつで、自分に殺すことが出来ぬからと云て、緒方の書生が目指された。それから親爺に逢って、「殺して遣やるが、殺す代りに何を呉くれるか」――「左様ですな」――「頭を呉れるか」――「頭なら上げましょう。」それから殺しに行った。こっちは流石(さすが)に生理学者で、動物を殺すに窒塞させれば訳はないと云うことを知って居る。幸いその牛屋は河岸端であるから、そこへ連れて行って四足を縛って水に突込んですぐ殺した。そこでお礼として豚の頭を貰って来て、奥からなたを借りて来て、まず解剖的に脳だの眼だのよく/\調べて、散々いじくった跡を煮て喰くったことがある。 私が一度大いに恐れたことは、これも御霊(ごりょう)の近処で上方(かみがた)に行われる砂持(すなもち)と云う祭礼のような事があって、町中の若い者が百人も二百人も灯籠(とうろう)を頭に掛けてヤイ/\云て行列をして町を通る。書生三、四人してこれを見物して居る中に、私がどういう気であったか、いずれ酒の機嫌でしょう、杖か何かでその頭の灯籠をぶち落してやった。スルトその連中の奴と見える。チボじゃ/\と怒鳴り出した。大阪でチボ(スリ)と云えば、理非を分わかたず打殺して川にほうり込む習(ならわし)だから、私は本当に怖かった。何でも逃げるにしかずと覚悟をして、はだしになって堂島の方に逃げた。その時私は脇差を一本さして居たから、もし追つかるようになれば後向いて進んで斬るより外仕方しかたがない。斬っては誠にまずい。かりそめにも人にきずを付ける了簡(りょうけん)はないから、ただ一生懸命に駈かけて、堂島五丁目の奥平の倉屋敷(中津藩の屋敷)に飛込んでホットいきをした事がある。

私が一度大いに恐れたことは、これも御霊(ごりょう)の近処で上方(かみがた)に行われる砂持(すなもち)と云う祭礼のような事があって、町中の若い者が百人も二百人も灯籠(とうろう)を頭に掛けてヤイ/\云て行列をして町を通る。書生三、四人してこれを見物して居る中に、私がどういう気であったか、いずれ酒の機嫌でしょう、杖か何かでその頭の灯籠をぶち落してやった。スルトその連中の奴と見える。チボじゃ/\と怒鳴り出した。大阪でチボ(スリ)と云えば、理非を分わかたず打殺して川にほうり込む習(ならわし)だから、私は本当に怖かった。何でも逃げるにしかずと覚悟をして、はだしになって堂島の方に逃げた。その時私は脇差を一本さして居たから、もし追つかるようになれば後向いて進んで斬るより外仕方しかたがない。斬っては誠にまずい。かりそめにも人にきずを付ける了簡(りょうけん)はないから、ただ一生懸命に駈かけて、堂島五丁目の奥平の倉屋敷(中津藩の屋敷)に飛込んでホットいきをした事がある。

二点目として、この競争は一回限りのものではなく、始終、切磋琢磨するので、やり直しがきくということです。現代風に言えばフィードバックが仕組まれているということができるでしょう。この点も現代の競争対ゆとり論争に欠けがちな点です。試験結果が次回の試験へのインセンティヴになっているかどうか、まったく論じられることはありません。

二点目として、この競争は一回限りのものではなく、始終、切磋琢磨するので、やり直しがきくということです。現代風に言えばフィードバックが仕組まれているということができるでしょう。この点も現代の競争対ゆとり論争に欠けがちな点です。試験結果が次回の試験へのインセンティヴになっているかどうか、まったく論じられることはありません。

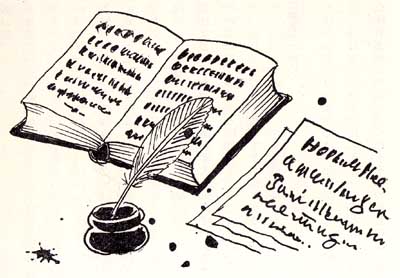

ラデーの電気説を土台にして、電池の構造法などがちゃんと出来て居るから、新奇とも何ともただ驚くばかりで、一見ただちに魂を奪われた。それから私は先生に向むかって、「これは誠に珍らしい原書でございますが、いつまでここに拝借して居ることが出来ましょうかと云うと、「左様(さよう)さ。何いずれ黒田侯は二晩とやら大阪に泊ると云う。御出立(しゅったつ)になるまでは、あちらに入用もあるまい。「左様でございますか、一寸と塾の者にも見せとう御在ますと云て、塾へ持って来て、「どうだ、この原書はと云ったら、塾中の書生は雲霞(うんか)のごとく集って一冊の本を見て居るから、私は二、三の先輩と相談して、何でもこの本を写して取ろうと云うことに一決して、「この原書をただ見たって何にも役に立たぬ。見ることはやめにして、サア写すのだ。しかし千頁もある大部の書を皆写すことはとても出来できられないから、末段のエレキトルの処だけ写そう。

ラデーの電気説を土台にして、電池の構造法などがちゃんと出来て居るから、新奇とも何ともただ驚くばかりで、一見ただちに魂を奪われた。それから私は先生に向むかって、「これは誠に珍らしい原書でございますが、いつまでここに拝借して居ることが出来ましょうかと云うと、「左様(さよう)さ。何いずれ黒田侯は二晩とやら大阪に泊ると云う。御出立(しゅったつ)になるまでは、あちらに入用もあるまい。「左様でございますか、一寸と塾の者にも見せとう御在ますと云て、塾へ持って来て、「どうだ、この原書はと云ったら、塾中の書生は雲霞(うんか)のごとく集って一冊の本を見て居るから、私は二、三の先輩と相談して、何でもこの本を写して取ろうと云うことに一決して、「この原書をただ見たって何にも役に立たぬ。見ることはやめにして、サア写すのだ。しかし千頁もある大部の書を皆写すことはとても出来できられないから、末段のエレキトルの処だけ写そう。 一同みんな筆紙墨の用意して総がかりだと云た所でここに一つ困る事には、大切な黒田様の蔵書をこわすことが出来ない。毀(こわ)して手分わけて遣れば、三十人も五十人も居るからまたたく間に出来てしまうが、それは出来ない。けれども緒方の書生は原書の写本に慣れて妙(みょう)を得て居るから、一人ひとりが原書を読むと一人はこれを耳に聞いて写すことが出末る。ソコデ一人は読む、一人は写すとして、写す者が少し疲れて筆が鈍って来るとすぐにほかの者が交代して、その疲れた者は朝でも昼でもすぐに寝るとこういう仕組しくみにして、昼夜の別なく、飯を喰う間まもタバコを喫む間まも休まず、ちょいともひまなしに、およそ二夜三日(にやさんにち)のあいだに、エレキトルの処は申すに及ばず、図も写して読合わせまで出来てしまって、紙数は凡そ百五、六十枚もあったと思う。ソコデ出来ることならほかの処も写したいといったが時日が許さない。マア/\是これだけでも写したのは有難いというばかりで、先生の話に、黒田侯はこの一冊を八十両で買取られたと聞て、貧書生等はただ驚くのみ。もとより自分に買うと云う野心も起りはしない。いよいよ今夕、侯の御出立と定まり、私共はその原書を撫でくり廻まわし誠に親に暇乞いをするように別れを惜しんで還えしたことがございました。それからのちは塾中にエレキトルの説が全く面目を新たにして、当時の日本国中最上の点に達して居たと申して憚りません。

一同みんな筆紙墨の用意して総がかりだと云た所でここに一つ困る事には、大切な黒田様の蔵書をこわすことが出来ない。毀(こわ)して手分わけて遣れば、三十人も五十人も居るからまたたく間に出来てしまうが、それは出来ない。けれども緒方の書生は原書の写本に慣れて妙(みょう)を得て居るから、一人ひとりが原書を読むと一人はこれを耳に聞いて写すことが出末る。ソコデ一人は読む、一人は写すとして、写す者が少し疲れて筆が鈍って来るとすぐにほかの者が交代して、その疲れた者は朝でも昼でもすぐに寝るとこういう仕組しくみにして、昼夜の別なく、飯を喰う間まもタバコを喫む間まも休まず、ちょいともひまなしに、およそ二夜三日(にやさんにち)のあいだに、エレキトルの処は申すに及ばず、図も写して読合わせまで出来てしまって、紙数は凡そ百五、六十枚もあったと思う。ソコデ出来ることならほかの処も写したいといったが時日が許さない。マア/\是これだけでも写したのは有難いというばかりで、先生の話に、黒田侯はこの一冊を八十両で買取られたと聞て、貧書生等はただ驚くのみ。もとより自分に買うと云う野心も起りはしない。いよいよ今夕、侯の御出立と定まり、私共はその原書を撫でくり廻まわし誠に親に暇乞いをするように別れを惜しんで還えしたことがございました。それからのちは塾中にエレキトルの説が全く面目を新たにして、当時の日本国中最上の点に達して居たと申して憚りません。 英語修行とはいうものの、どうしても、その前の蘭学(オランダ語)時代、それに福沢の意外な悪戯好きな面にも触れないではいられません。過去にかようなpractical joker=英語で悪戯好き、がいたでしょうか。大笑いです。しかし、福沢のこの面は一万円札の畏まった風貌の裏に隠されたままあまり人に知られていません。いまだかつて福沢のpractical jokeを全面に打ち出した物語やテレビドラマがないのは慶応義塾が後ろに控えているからかもしれません。

英語修行とはいうものの、どうしても、その前の蘭学(オランダ語)時代、それに福沢の意外な悪戯好きな面にも触れないではいられません。過去にかようなpractical joker=英語で悪戯好き、がいたでしょうか。大笑いです。しかし、福沢のこの面は一万円札の畏まった風貌の裏に隠されたままあまり人に知られていません。いまだかつて福沢のpractical jokeを全面に打ち出した物語やテレビドラマがないのは慶応義塾が後ろに控えているからかもしれません。 そう云いうわけで次第々々に昇級すれば、ほとんど塾中の原書を読尽くして云わば手を空なしうするような事になる、その時には何かむずかしいものはないかと云うので、実用もない原書の緒言(ちょげん)とか序文とか云うような者を集めて、最上等の塾生だけで会読をしたり、又は先生に講義を願ったこともある。私などはすなわちその講義聴聞者の一人でありしが、これを聴聞する中にも様々先生の説を聞て、その緻密なることその放胆なること実に蘭学界の一大家、名実共に違たがわぬ大人物であると感心したことは毎度の事で、講義終り、塾に帰って朋友相互いに、「今日の先生のあの卓説はどうだい。何だか吾々は頓(とん)に無学無識になったようだなどゝ話したのは今に覚えて居ます。

そう云いうわけで次第々々に昇級すれば、ほとんど塾中の原書を読尽くして云わば手を空なしうするような事になる、その時には何かむずかしいものはないかと云うので、実用もない原書の緒言(ちょげん)とか序文とか云うような者を集めて、最上等の塾生だけで会読をしたり、又は先生に講義を願ったこともある。私などはすなわちその講義聴聞者の一人でありしが、これを聴聞する中にも様々先生の説を聞て、その緻密なることその放胆なること実に蘭学界の一大家、名実共に違たがわぬ大人物であると感心したことは毎度の事で、講義終り、塾に帰って朋友相互いに、「今日の先生のあの卓説はどうだい。何だか吾々は頓(とん)に無学無識になったようだなどゝ話したのは今に覚えて居ます。