シリーズ 日本人の英語:建築家、坂茂の英語 再び

かつて、「シリーズ:日本人の英語:板茂」でも触れましたが(「板」は間違い。「坂」が正しい)、今日の産経新聞(5月16日。16日最終閲覧)に、建築のノーベル賞と呼ばれるプリツカー賞を受賞した、坂茂さんのインタビュー記事がありましたので、引用してみましょう。

以下のインタビューにおいては、「英語」だけではなく、もっと広い伝達能力の問題を扱っています。、記者の、「その行動力、交渉力はどう養われたのか」という問いに対する答えです。

アメリカの教育によるところが大きいでしょうね。高校時代にたまたま読んだ建築誌の特集記事がきっかけで、ニューヨークにあるクーパーユニオン建築 学部を目指しました。欧米ではプレゼンテーション力が重視されますから、大学でもみんなの前で発表、議論する機会が多い。語学力の差を補うべく、いろんな 手を使いながら、人を説得しなければならない。日本人は普通、そういう機会は少ないし、苦手ですよね。授業でも発言しない学生が多い。

そ して、世界でも稀(まれ)なことに、日本の学生は授業をサボる。学生時代は楽しく過ごし、社会に出れば鍛えてもらえるとでも思っている。考えてみてほし い。野球でもサッカーでも、プロを目指す人は日々、厳しいトレーニングをする。建築も同じ。繰り返し課題に取り組みトレーニングしなければ、プロにはなれ ない。授業をサボるのは、練習をサボるのと同じです。

前回、「坂さんは建築家です。大工さんや市当局の人とすばやく、寸法や、法律に関する事柄について、正確に意思のやりとりをしなければ、建物が立ちません。ですから、オリンピックの招致演説よりもずっと高い言語能力が要求されます。」と述べましたが、「現実の問題にぶつかり、解決するためにどうしたらよいか考え、そのために言葉を鍛え、思考を深めるという過程を経てきた方だということが分かります。

言葉は、それ自体、学習の「目的」にはなりません。伝えなければならない、理解し

なければならないという場における努力が、初めて言葉の学習を手ごたえのある、楽しいものしてくれるのです。NHK、「旧」プレ基礎英語の監修者、小泉さんが、Let's enjoy English.、つまり「英語<を>楽しもう」という言い方に疑問を持つ。何かを英語で理解し、伝えることが面白のではないか、と書いていたことを思い出しました。

なければならないという場における努力が、初めて言葉の学習を手ごたえのある、楽しいものしてくれるのです。NHK、「旧」プレ基礎英語の監修者、小泉さんが、Let's enjoy English.、つまり「英語<を>楽しもう」という言い方に疑問を持つ。何かを英語で理解し、伝えることが面白のではないか、と書いていたことを思い出しました。

参考:アメリカの美術関係のサイトによるインタビューです。「長いエッセイの倉庫」には、トランスクリプトと、簡単な語学的解説があります。

Spotlight on Design - Shigeru Ban interview

音声MP3版は、3分に編集 2.76MB

写真:

①フランス、ポンピドーセンター美術館分館の天井をバックに。ベトナムか中国の帽子の編み方がヒントだそうです。

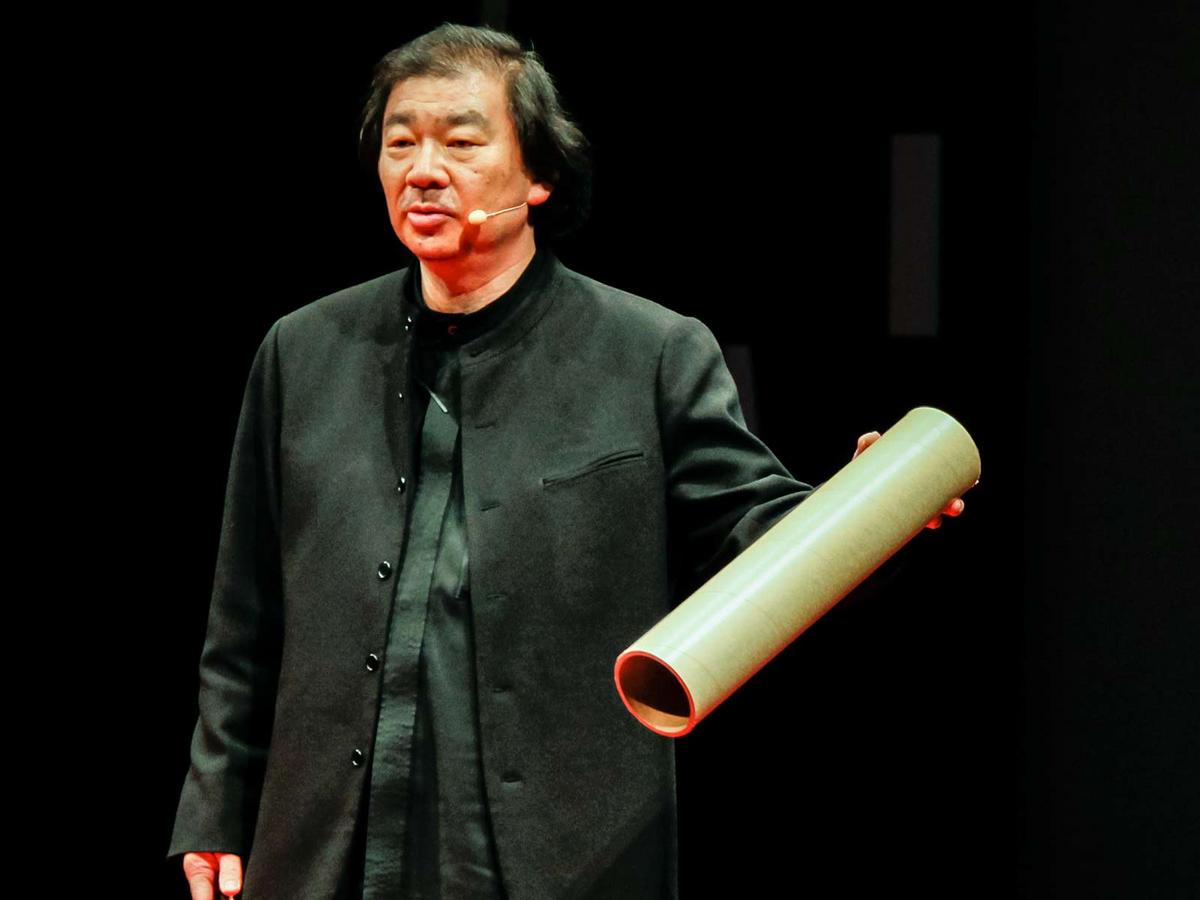

② 紙管を持って。TEDより。

③ 阪神大震災の際に作られ、今、台湾に移築されている「紙の教会」のは夜景。

以下のページもご覧ください。