福沢諭吉のみごとな論理とレトリック 5/5

福沢諭吉著『文明論の概略』(1875)の第一冊、第一章の「議論の本位を定る事」を分解しながら5/5までまいりました。古い本なので軽く見たり、はんたいに、字が難しいので敬遠する人も多そうです。また、一方で、「今にも通じる」というような言い方で福沢を持ち上げる人もいるようですが、今にも通じる、のではなく、今のいろいろな考え方は、福沢に基づいています。または、福沢を誤読、「論語読みの論語知らず」に陥ることで、尾を引きずっている問題も多いのです。そういう点にも触れたいですが、英語学習ブログの性格をあまり逸脱しないことを旨としていますので別の機会に譲ります。

福沢諭吉著『文明論の概略』(1875)の第一冊、第一章の「議論の本位を定る事」を分解しながら5/5までまいりました。古い本なので軽く見たり、はんたいに、字が難しいので敬遠する人も多そうです。また、一方で、「今にも通じる」というような言い方で福沢を持ち上げる人もいるようですが、今にも通じる、のではなく、今のいろいろな考え方は、福沢に基づいています。または、福沢を誤読、「論語読みの論語知らず」に陥ることで、尾を引きずっている問題も多いのです。そういう点にも触れたいですが、英語学習ブログの性格をあまり逸脱しないことを旨としていますので別の機会に譲ります。

しかし、英語学習についても福沢の著作はいろいろ考えさせてくれます。なにしろ、ごく最初期の英語学習者の一人なのですから。欧米語にあって日本語にない概念の翻訳の問題は、福沢のころから今までつづいています。たとえば、liberty、rightsなどの語の訳については福沢はたいへん悩んでいます。

さて、今回は、「議論の本位を定る事」のサマリーがわりに、いままでの論点、9のタイトルを再録します。しっかりと構成されているのを再度確認してください。

その前、この章の最期に、議論を紛糾させないためには「学者」はいかにあるべきかを三点述べるているのを見てみます。まず、7で、「交際」の必要を述べた部分と論理的に並列できる二点、それに、議論の内容に関わる点が一点です。

論点10: 世間で異端、妄説と言われようと、恐れず自論を述べるべき。

論点11: 自分と異なる意見の理解にも努め、自説で画一化を図ろうとしない寛容さが必要。

論点12: 議論の焦点は利害ではなく、「軽重」、言い換えると「質」である。

論点12の、三点目は、8で触れた「深く考えられた意見」から導き出されます。「深く考えられた意見」は、1から6までの論理的な点と異なり、古今東西あらゆる学説を研究し、偏見に陥らず、世間の迫害を排して、追及していかなければならない。それは、論点3において、「城を攻める方か、守る方か」の比喩でのべたような、利害目的による意見の相違に比べ、判別はとても難しい。福沢はそれを「利害」ではなく「軽重」の議論と呼びます。量の議論ではなく「質」の議論であると言えるのではないかと考えます。この議論は、しかし、いかに難しいからと言ってその追及を怠れば、「一年の便不便を論じて百歳の謀を誤る」という事態を招くと福沢は警告するのです。

さて、ようやく12の論点を概説してまいりましたが、各論点ではなく、それぞれの関係、繋がりをよく見ていただきたいと思います。

ところで、これだけの前提を踏まえた上で、福沢は、最期にほんとうに言いたかったことを述べます。議論の真の焦点は、「文明を追及するか野蛮の戻るか」に尽きるということです。いままでの12点はすべてここに読者を導く前提だったことが明かされます。「しからば、貴殿の文明論とやらを拝読してみん」と読者に思わせれば福沢さんの勝利です。例の西郷さんも読まれたそうですよ、福沢さん。(「乃公も聞いたことがあるノー」福沢さんの陰の声)

---

いままでのサマリーに代えて:

いままでのサマリーに代えて:

各区分を、A: 理論的主張 / B: 実際への適用 / C: 比喩や例示の繰り返しとして見てまいりましたが、ここに挙げるのは各区分のAです。概観したあと原文にあたってみると分かりやすいと思います。

基準について論点3点:

1.基準が必要である。

2. 一般的なものとしての基準が必要である。

3. 目的としての基準が必要である

議論を紛糾させる論点3点:

4. 一見同じ意見に見えるが、じっさいの帰結は違う場合ある。

5. 極端な例を持ち出すとして、相手をそしる場合がある。

6. 長所を見ず欠点のみに注目して、相手をそしる場合がある。

7.「交際」が実際の上記の紛糾を避け、言語活動を向上させていく手段である。

8. 浅い考えを持つ者は深く考えられた意見を毛嫌いする。

(番外) 世論とは何か?の議論

9. 世論、つまり、通常の人物の狭量な意見が智者の活動を妨害する。

----

岩波文庫 p.24-24 今回も小見出しを付けました。

■学者の心得

故に昔年の異端妄説は今世の通論なり、昨日の奇説は今日の常談なり。然(しから)ば則(すなわ)ち今日の異端妄説もまた必ず後年の通説常談なるべし。学者宜(よろ)しく世論の喧(かしま)しきを憚(はばか)らず、異端妄説の譏(そしり)を恐るゝことなく、勇を振て我思ふ所の説を 吐くべし。あるいは又他人の説を聞て我持論に適せざることあるも、よくその意の在る所を察して、容るべきものはこれを容れ、容る可らざるものは暫くその向ふ所に任して、他日双方帰する所を一にするの時を待つべし。すなわち是れ議論の本位を同ふするの日なり。必ずしも他人の説を我範囲の内に籠絡(ろうらく)して天下の議論を画一ならしめんと欲するなかれ。

吐くべし。あるいは又他人の説を聞て我持論に適せざることあるも、よくその意の在る所を察して、容るべきものはこれを容れ、容る可らざるものは暫くその向ふ所に任して、他日双方帰する所を一にするの時を待つべし。すなわち是れ議論の本位を同ふするの日なり。必ずしも他人の説を我範囲の内に籠絡(ろうらく)して天下の議論を画一ならしめんと欲するなかれ。

■利害の諭から価値の諭へ

右の次第を以て事物の利害得失を論ずるには、先づその利害得失の関る所を察してその軽重是非を明にせざるべらず。利害得失を論ずるは易しと雖(いへ)ども、軽重是非を明にするは甚(はなは)だ難し。一身の利害をもって天下の事を是非すべからず、一年の便不便を論じて百歳の謀を誤るべからず。多く古今の論説を聞き、博く世界の事情を知り、虚心平気もって至善の止まる所を明にし、千百の妨碍(ぼうがい)を犯して世論に束縛せらるゝことなく、高尚の地位を占めて前代を顧み、活眼を開て後世を先見せざるべからず。

蓋(けだ)し議論の本位を定めてこれに達するの方法を明にし、満天下の人をして悉皆(しっかい)我所見に同じからしめんとするは、もとより余輩の企る所に非ずと雖(いへ)ども、敢て一言を掲て天下の人に問はん。今の時に当て、前に進まん歟(か)、後に退かん歟、進て文明を逐(お)はん歟、退て野蛮に返らん歟、唯進退の二字あるのみ。世人もし進まんと欲するの意あらば余輩の議論もまた見るべきものあらん。それ、これを実際に施すの方法を説くはこの書の趣旨に非ざればこれを人々の工夫に任するなり。

蓋(けだ)し議論の本位を定めてこれに達するの方法を明にし、満天下の人をして悉皆(しっかい)我所見に同じからしめんとするは、もとより余輩の企る所に非ずと雖(いへ)ども、敢て一言を掲て天下の人に問はん。今の時に当て、前に進まん歟(か)、後に退かん歟、進て文明を逐(お)はん歟、退て野蛮に返らん歟、唯進退の二字あるのみ。世人もし進まんと欲するの意あらば余輩の議論もまた見るべきものあらん。それ、これを実際に施すの方法を説くはこの書の趣旨に非ざればこれを人々の工夫に任するなり。

■

前回3/5回、論点7は、論理の問題を解決するにはどうしたらいいかという対策編でした。それは「交際」という一言に収斂されます。引きこもって読書をしているだけではだめで、肝胆相照らすもよし、喧嘩するもよし、「唯人と人と相接して其心に思ふ所を言行に発露する」ことによってはじめて議論を不毛な言い合いから救うことができるというのが福沢さんの考えです。必要条件という論理上の、一般的、静的だった課題を7回めで動的に解決する姿勢が示されたのです。

前回3/5回、論点7は、論理の問題を解決するにはどうしたらいいかという対策編でした。それは「交際」という一言に収斂されます。引きこもって読書をしているだけではだめで、肝胆相照らすもよし、喧嘩するもよし、「唯人と人と相接して其心に思ふ所を言行に発露する」ことによってはじめて議論を不毛な言い合いから救うことができるというのが福沢さんの考えです。必要条件という論理上の、一般的、静的だった課題を7回めで動的に解決する姿勢が示されたのです。 ことあり。たとへば今外国交際の利害を論ずるに、甲も開国の説なり、乙も開国の説にて、遽(にわか)にこれを見れば甲乙の説符合するに似たれども、その甲なる者漸くその論説を詳(つまびらか)にして頗(すこぶ)る高遠の場合に至るに従ひ、その説漸く乙の耳に逆ふて遂に双方の不和を生ずることあるが如き、これなり。蓋(けだ)しこの乙なる者はいわゆる世間通常の人物にして通常の世論を唱へ、その意見の及ぶ所近浅なるが故に、未だ議論の本位を明にすること能はず、遽(にわか)に高尚なる言を聞てかへってその方向を失ふものなり。世間にその例少なからず。なお、かの胃弱家が滋養物を喰ひ、これを消化すること能はずしてかへって病を増すが如し。この趣を一見すれば、あるいは高遠なる議論は世のために有害無益なるに似たれども、決して然らず。高遠の議論あらざれば後進の輩(やから)をして高遠の域に至らしむべき路なし。胃弱を恐れて滋養を廃しなば患者は遂に斃(たふ)るべきなり。この心得違よりして古今世界に悲むべき一事を生ぜり。

ことあり。たとへば今外国交際の利害を論ずるに、甲も開国の説なり、乙も開国の説にて、遽(にわか)にこれを見れば甲乙の説符合するに似たれども、その甲なる者漸くその論説を詳(つまびらか)にして頗(すこぶ)る高遠の場合に至るに従ひ、その説漸く乙の耳に逆ふて遂に双方の不和を生ずることあるが如き、これなり。蓋(けだ)しこの乙なる者はいわゆる世間通常の人物にして通常の世論を唱へ、その意見の及ぶ所近浅なるが故に、未だ議論の本位を明にすること能はず、遽(にわか)に高尚なる言を聞てかへってその方向を失ふものなり。世間にその例少なからず。なお、かの胃弱家が滋養物を喰ひ、これを消化すること能はずしてかへって病を増すが如し。この趣を一見すれば、あるいは高遠なる議論は世のために有害無益なるに似たれども、決して然らず。高遠の議論あらざれば後進の輩(やから)をして高遠の域に至らしむべき路なし。胃弱を恐れて滋養を廃しなば患者は遂に斃(たふ)るべきなり。この心得違よりして古今世界に悲むべき一事を生ぜり。

三回目の前に、

三回目の前に、 福沢の文の一つの特徴は、そこに漂う固有の明るさである。彼の文は、前述の通り、文字を厳選してこれを吝(おし)むという流儀ではなく、滾々(こんこん)として湧き出る文字を湧き出るに任せて筆にしたかと思わしめるものであるが、斯くして列(つら)ねられた文字が構成する文章は、滔々洋々として朗誦すべく、かつ不思議に誦者を楽しからしめる一種の調子の余人を追従を許さぬものを持っていた。更に福沢の文には豊かな感情が溢れ、ユモアがあり、適切機警の観察はあるいは人の意表にでて、あるいは、人の頤(おとがい)を解(と)くものがあった。(『学問のすすめ』解題)

福沢の文の一つの特徴は、そこに漂う固有の明るさである。彼の文は、前述の通り、文字を厳選してこれを吝(おし)むという流儀ではなく、滾々(こんこん)として湧き出る文字を湧き出るに任せて筆にしたかと思わしめるものであるが、斯くして列(つら)ねられた文字が構成する文章は、滔々洋々として朗誦すべく、かつ不思議に誦者を楽しからしめる一種の調子の余人を追従を許さぬものを持っていた。更に福沢の文には豊かな感情が溢れ、ユモアがあり、適切機警の観察はあるいは人の意表にでて、あるいは、人の頤(おとがい)を解(と)くものがあった。(『学問のすすめ』解題) 昔封建の時に大名の家来、江戸の藩邸に住居する者と国邑(こくいふ)に在る者と、その議論常に齟齬(そご)して同藩の家中殆(ほとん)ど讐敵(しゅうてき)の如くなりしことあり。これまた人の真面目を顕(あら)はさゞりし一例なり。是等の弊害はもとより人の智見の進むに従て自から除くべきものとは雖(いへ)ども、之を除くに最も有力なるものは人と人との交際なり。その交際は、あるいは商売にても又は学問にても、甚しきは遊芸酒宴或は公事訴訟喧嘩戦争にても、唯人と人と相接してその心に思ふ所を言行に発露するの機会となる者あれば、大に双方の人情を和はらげ、所謂(いはゆる)両眼を開て他の所長を見るを得べし。人民の会議、社友の演説、道路の便利、出版の自由等、すべて此類の事に就て識者の眼を着する由縁も、この人民の交際を助るがために殊に之を重んじるものなり。

昔封建の時に大名の家来、江戸の藩邸に住居する者と国邑(こくいふ)に在る者と、その議論常に齟齬(そご)して同藩の家中殆(ほとん)ど讐敵(しゅうてき)の如くなりしことあり。これまた人の真面目を顕(あら)はさゞりし一例なり。是等の弊害はもとより人の智見の進むに従て自から除くべきものとは雖(いへ)ども、之を除くに最も有力なるものは人と人との交際なり。その交際は、あるいは商売にても又は学問にても、甚しきは遊芸酒宴或は公事訴訟喧嘩戦争にても、唯人と人と相接してその心に思ふ所を言行に発露するの機会となる者あれば、大に双方の人情を和はらげ、所謂(いはゆる)両眼を開て他の所長を見るを得べし。人民の会議、社友の演説、道路の便利、出版の自由等、すべて此類の事に就て識者の眼を着する由縁も、この人民の交際を助るがために殊に之を重んじるものなり。

『文明論の概略』の文章はいかがでしたか。ある一流大卒の中年の方が「どうも漢字がね」とおっしゃっていましたので、少しかっこの仮名を増やしておきます。たとえば鰌(どじょう)はほとんどの方が読めません。しかし、三つの論点のリズムをあらかじめ予想して読めばそんなに難しいものではないと思います。ゆっくりと、話すスピードで読めばリズムの心地よさに乗って読み進めることができます。書き言葉が音声言語から乖離した現代の日本語では味わえない趣があります。

『文明論の概略』の文章はいかがでしたか。ある一流大卒の中年の方が「どうも漢字がね」とおっしゃっていましたので、少しかっこの仮名を増やしておきます。たとえば鰌(どじょう)はほとんどの方が読めません。しかし、三つの論点のリズムをあらかじめ予想して読めばそんなに難しいものではないと思います。ゆっくりと、話すスピードで読めばリズムの心地よさに乗って読み進めることができます。書き言葉が音声言語から乖離した現代の日本語では味わえない趣があります。 では、前回と同じように、A、B、Cがどういう具合で出てくるか見てみましょう。今回の三項目では、Bの実際例、Cのたとえにおいても、おもしろいレトリックを繰り広げます。その点も詳しく分解してみます。少し長くなります。

では、前回と同じように、A、B、Cがどういう具合で出てくるか見てみましょう。今回の三項目では、Bの実際例、Cのたとえにおいても、おもしろいレトリックを繰り広げます。その点も詳しく分解してみます。少し長くなります。 り相分れて帰する所同じからず。たとえば頑固なる士民は外国人を悪(にく)むをもって常とせり。又学者流の人にても少しく見識ある者は外人の挙動を見て決して心酔するに非ず、これを悦ばざるの心は彼の頑民(がんみん)に異なることなしと云ふも可なり。この一段までは両説相投ずるが如くなれども、その、これを悦ばざるの理を述るに至て始て齟齬(そご)を生じ、甲は唯(ただ)外国の人を異類のものと認め、事柄の利害得失に拘はらずしてひたすらこれを悪むのみ。乙は少しく所見を遠大にして、唯これを悪み嫌ふには非ざれども、その交際上より生ずべき弊害を思慮し、文明と称する外人にても我に対して不公平なる処置あるを忿(いか)るなり。双方共に之を悪(にく)むの心は同じと雖

り相分れて帰する所同じからず。たとえば頑固なる士民は外国人を悪(にく)むをもって常とせり。又学者流の人にても少しく見識ある者は外人の挙動を見て決して心酔するに非ず、これを悦ばざるの心は彼の頑民(がんみん)に異なることなしと云ふも可なり。この一段までは両説相投ずるが如くなれども、その、これを悦ばざるの理を述るに至て始て齟齬(そご)を生じ、甲は唯(ただ)外国の人を異類のものと認め、事柄の利害得失に拘はらずしてひたすらこれを悪むのみ。乙は少しく所見を遠大にして、唯これを悪み嫌ふには非ざれども、その交際上より生ずべき弊害を思慮し、文明と称する外人にても我に対して不公平なる処置あるを忿(いか)るなり。双方共に之を悪(にく)むの心は同じと雖 (いえ)ども、之を悪むの源因を異にするが故に、之に接するの法もまた一様なるを得ず。即(すなわち)これ攘夷家と開国家と、説の末を同ふすれども中途より相分れてその本を異にする所なり。すべて人間万事遊嬉宴楽のことに至るまでも、人々その事を共にしてその好尚を別にするもの多し。一時その人の挙動を皮相して遽(にわか)にその心事を判断するべからざるなり。

(いえ)ども、之を悪むの源因を異にするが故に、之に接するの法もまた一様なるを得ず。即(すなわち)これ攘夷家と開国家と、説の末を同ふすれども中途より相分れてその本を異にする所なり。すべて人間万事遊嬉宴楽のことに至るまでも、人々その事を共にしてその好尚を別にするもの多し。一時その人の挙動を皮相して遽(にわか)にその心事を判断するべからざるなり。 り。手近くこれをととへて云はん。爰(ここ)に酒客と下戸と二人ありて、酒客は餅を嫌ひ下戸は酒を嫌ひ、等しくその害を述てその用を止めんと云ふことあらん。然(しか)るに下戸は酒客の説を排して云く、餅を有害のものと云はゞ我国数百年来の習例を廃して正月の元旦に茶漬を喰ひ、餅屋の家業を止めて国中に餅米を作ることを禁ず可きや、行はるべからざるなりと。酒客は又下戸を駁(はく)して云く、酒を有害のものとせば明日より天下の酒屋を毀(こぼ)ち、酩酊する者は厳刑に処し、薬品の酒精には甘酒を代用と為し、婚礼の儀式には水盃を為す可きや、行はる可らざるなりと。かくの如く異説の両極相接するときはその勢必ず

り。手近くこれをととへて云はん。爰(ここ)に酒客と下戸と二人ありて、酒客は餅を嫌ひ下戸は酒を嫌ひ、等しくその害を述てその用を止めんと云ふことあらん。然(しか)るに下戸は酒客の説を排して云く、餅を有害のものと云はゞ我国数百年来の習例を廃して正月の元旦に茶漬を喰ひ、餅屋の家業を止めて国中に餅米を作ることを禁ず可きや、行はるべからざるなりと。酒客は又下戸を駁(はく)して云く、酒を有害のものとせば明日より天下の酒屋を毀(こぼ)ち、酩酊する者は厳刑に処し、薬品の酒精には甘酒を代用と為し、婚礼の儀式には水盃を為す可きや、行はる可らざるなりと。かくの如く異説の両極相接するときはその勢必ず 相衝(つき)て相近づくべからず、遂に人間の不和を生じて世の大害を為すことあり。天下古今にその例少なからず。この不和なるもの学者君子の間に行はるゝときは、舌と筆とを以て戦ひ、あるいは説を吐きあるいは書を著し、いわゆる空論をもって人心を動かすことあり。唯無学文盲なる者は舌と筆とを用ること能(あた)はずして筋骨の力に依頼し、動(やや)もすれば暗殺等を企ること多し。

相衝(つき)て相近づくべからず、遂に人間の不和を生じて世の大害を為すことあり。天下古今にその例少なからず。この不和なるもの学者君子の間に行はるゝときは、舌と筆とを以て戦ひ、あるいは説を吐きあるいは書を著し、いわゆる空論をもって人心を動かすことあり。唯無学文盲なる者は舌と筆とを用ること能(あた)はずして筋骨の力に依頼し、動(やや)もすれば暗殺等を企ること多し。 又世の議論を相駁するものを見るに、互に一方の釁(きん)を撃て双方の真面目を顕(あらわ)し得ざることあり。其釁とは事物の一利一得に伴ふ所の弊害を云ふなり。たとえば田舎の百姓は正直なれども頑愚なり、都会の市民は怜悧なれども軽薄なり。正直と怜悧とは人の美徳なれども、頑愚と軽薄とは常に之に伴ふ可き弊害なり。百姓と市民との議論を聞くに、その争端この処に在るもの多し。百姓は市民を目して軽薄児と称し、市民は百姓を罵(ののしり)て頑陋(がんろう)物と云ひ、その状情あたかも双方の匹敵各片眼を閉じ、他の美を見ずしてその醜のみを窺(うかが)ふものゝ如し。若しこの輩(やから)をしてその

又世の議論を相駁するものを見るに、互に一方の釁(きん)を撃て双方の真面目を顕(あらわ)し得ざることあり。其釁とは事物の一利一得に伴ふ所の弊害を云ふなり。たとえば田舎の百姓は正直なれども頑愚なり、都会の市民は怜悧なれども軽薄なり。正直と怜悧とは人の美徳なれども、頑愚と軽薄とは常に之に伴ふ可き弊害なり。百姓と市民との議論を聞くに、その争端この処に在るもの多し。百姓は市民を目して軽薄児と称し、市民は百姓を罵(ののしり)て頑陋(がんろう)物と云ひ、その状情あたかも双方の匹敵各片眼を閉じ、他の美を見ずしてその醜のみを窺(うかが)ふものゝ如し。若しこの輩(やから)をしてその ならず、遂には相友視して互に益を得ることもあるべし。世の学者もまたかくの如し。たとへば方今日本にて議論家の種類を分てば古風家と改革家と二流あるのみ。改革家は穎敏(えいびん)にして進て取るものなり、古風家は実着にして退て守るものなり。退て守る者は頑陋に陥るの弊(へい)あり、進て取る者は軽率に流るゝの患あり。然りと雖(いえ)ども、実着は必ずしも頑陋に伴はざるべか

ならず、遂には相友視して互に益を得ることもあるべし。世の学者もまたかくの如し。たとへば方今日本にて議論家の種類を分てば古風家と改革家と二流あるのみ。改革家は穎敏(えいびん)にして進て取るものなり、古風家は実着にして退て守るものなり。退て守る者は頑陋に陥るの弊(へい)あり、進て取る者は軽率に流るゝの患あり。然りと雖(いえ)ども、実着は必ずしも頑陋に伴はざるべか 福沢諭吉さんの英語修行について「日本人の英語シリーズ」で扱うつもりでしたが、その前に、『文明論之概略』の第一章、「議論の本位を定る事」の論理とレトリックを分解することにしました。文庫本で10ページほどですが、数回に分けます。下に福沢のテキストも少しづつ挙げますので、福沢の論理展開をゆっくり読む手助けとしてください。古い日本語が不得意という方もぜひ原文に触れてもらいたいと思います。イラストもたくさん入れました。

福沢諭吉さんの英語修行について「日本人の英語シリーズ」で扱うつもりでしたが、その前に、『文明論之概略』の第一章、「議論の本位を定る事」の論理とレトリックを分解することにしました。文庫本で10ページほどですが、数回に分けます。下に福沢のテキストも少しづつ挙げますので、福沢の論理展開をゆっくり読む手助けとしてください。古い日本語が不得意という方もぜひ原文に触れてもらいたいと思います。イラストもたくさん入れました。

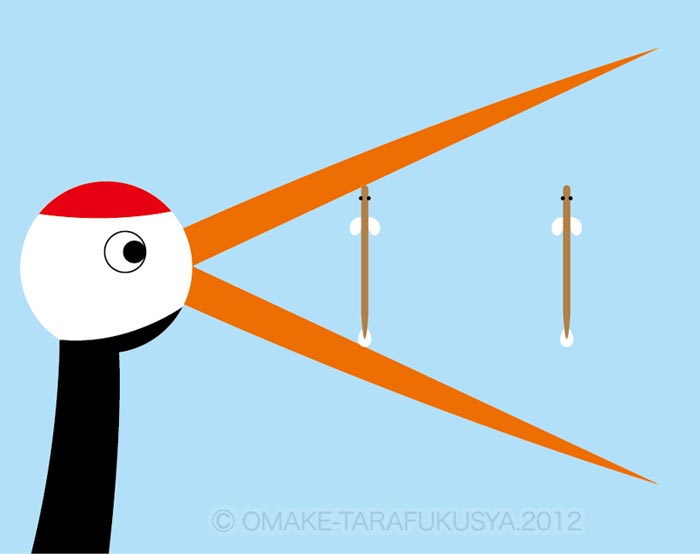

諺(ことわざ)に云く、腹は脊(せ)に替へ難し。又云く、小の虫を殺して大の虫を助くと。故に人身の議論をするに、腹の部は脊の部よりも大切なるものゆゑ、むしろ脊に疵を被るも腹をば無難に守らざるべからず。又動物を取扱ふに、鶴は鰌(どぜう)よりも大にして貴きものゆゑ、鶴の餌には鰌を用るも妨(さまたげ)なしと云ふことなり。

諺(ことわざ)に云く、腹は脊(せ)に替へ難し。又云く、小の虫を殺して大の虫を助くと。故に人身の議論をするに、腹の部は脊の部よりも大切なるものゆゑ、むしろ脊に疵を被るも腹をば無難に守らざるべからず。又動物を取扱ふに、鶴は鰌(どぜう)よりも大にして貴きものゆゑ、鶴の餌には鰌を用るも妨(さまたげ)なしと云ふことなり。 たとへば日本にて封建の時代に大名藩士無為にして衣食せしものを、その制度を改めて今の如く為したるは、徒(いたづら)に有産の輩(やから)を覆(くつがへ)して無産の難渋に陥れたるに似たれども、日本国と諸藩とを対すれば、日本国は重し、諸藩は軽し、藩を廃するは猶腹の脊に替へられざるが如く、大名藩士の禄(ろく)を奪ふは鰌を殺して鶴を養ふが如し。

たとへば日本にて封建の時代に大名藩士無為にして衣食せしものを、その制度を改めて今の如く為したるは、徒(いたづら)に有産の輩(やから)を覆(くつがへ)して無産の難渋に陥れたるに似たれども、日本国と諸藩とを対すれば、日本国は重し、諸藩は軽し、藩を廃するは猶腹の脊に替へられざるが如く、大名藩士の禄(ろく)を奪ふは鰌を殺して鶴を養ふが如し。 りて動かずと、明にその定則を立てゝより、世界万物運動の理、皆これに由らざるはなし。定則とは即ち道理の本位と云ふも可なり。もし運動の理を論ずるに当(あたり)て、この定則なかりせば其議論区々にして際限あることなく、船は船の運動をもって理の定則を立て、車は車の運動をもって論の本位を定め、徒(いたづら)に理解の箇条のみを増してその帰する所の本は一なるを得ず、一ならざれば則ち亦確実なるを得ざるべし。

りて動かずと、明にその定則を立てゝより、世界万物運動の理、皆これに由らざるはなし。定則とは即ち道理の本位と云ふも可なり。もし運動の理を論ずるに当(あたり)て、この定則なかりせば其議論区々にして際限あることなく、船は船の運動をもって理の定則を立て、車は車の運動をもって論の本位を定め、徒(いたづら)に理解の箇条のみを増してその帰する所の本は一なるを得ず、一ならざれば則ち亦確実なるを得ざるべし。 めには、先づそのためにする所を定め、守る者のため歟(か)、攻る者のため歟、敵のため歟、味方のため歟、何れにてもその主とする所の本を定めざる可らず。古今の世論多端にして互に相齟齬(そご)するものも、其本を尋れば初に所見を異にして、その」末に至り強ひてその枝末を均ふせんと欲するによって然(しかる)ものなり。

めには、先づそのためにする所を定め、守る者のため歟(か)、攻る者のため歟、敵のため歟、味方のため歟、何れにてもその主とする所の本を定めざる可らず。古今の世論多端にして互に相齟齬(そご)するものも、其本を尋れば初に所見を異にして、その」末に至り強ひてその枝末を均ふせんと欲するによって然(しかる)ものなり。 若しこれを和睦せしめんと欲せば、その各主張する所のものよりも一層高尚なる新説を示して、自から新旧の得失を判断せしむるの一法あるのみ。弓矢剣槍の争論も嘗(かつ)て一時は喧(かしま)しきことなりしが、小銃の行はれてより以来は世上にこれを談ずる者なし。

若しこれを和睦せしめんと欲せば、その各主張する所のものよりも一層高尚なる新説を示して、自から新旧の得失を判断せしむるの一法あるのみ。弓矢剣槍の争論も嘗(かつ)て一時は喧(かしま)しきことなりしが、小銃の行はれてより以来は世上にこれを談ずる者なし。