あった!!あったぞ!!そういう方法がやっぱりあったぜい!!

料金受取人払というのだそうな。

個人が普通に使うには・・・1通15円のオプション料金が要るみたい。

ポスパケットもOKらしい。

しかし100通以上はちと厳しいな・・・。

ふむふむ。なるほどね。ちょっと頭の隅に入れておこう。

あった!!あったぞ!!そういう方法がやっぱりあったぜい!!

料金受取人払というのだそうな。

個人が普通に使うには・・・1通15円のオプション料金が要るみたい。

ポスパケットもOKらしい。

しかし100通以上はちと厳しいな・・・。

ふむふむ。なるほどね。ちょっと頭の隅に入れておこう。

お料理速報かなにかで紹介されていたやつ。

鯖水煮+味噌+ネギが基本らしい。

味噌はないのでインスタント味噌汁で代用。

本来は鯖水煮をたたくらしい・・・が、メンドイので缶の中でまぜまぜ。

手抜きに手抜きを重ねたせいで、見た目はあんまりよろしくない感じになってしまった・・・

しかし味は良いぞよっ!

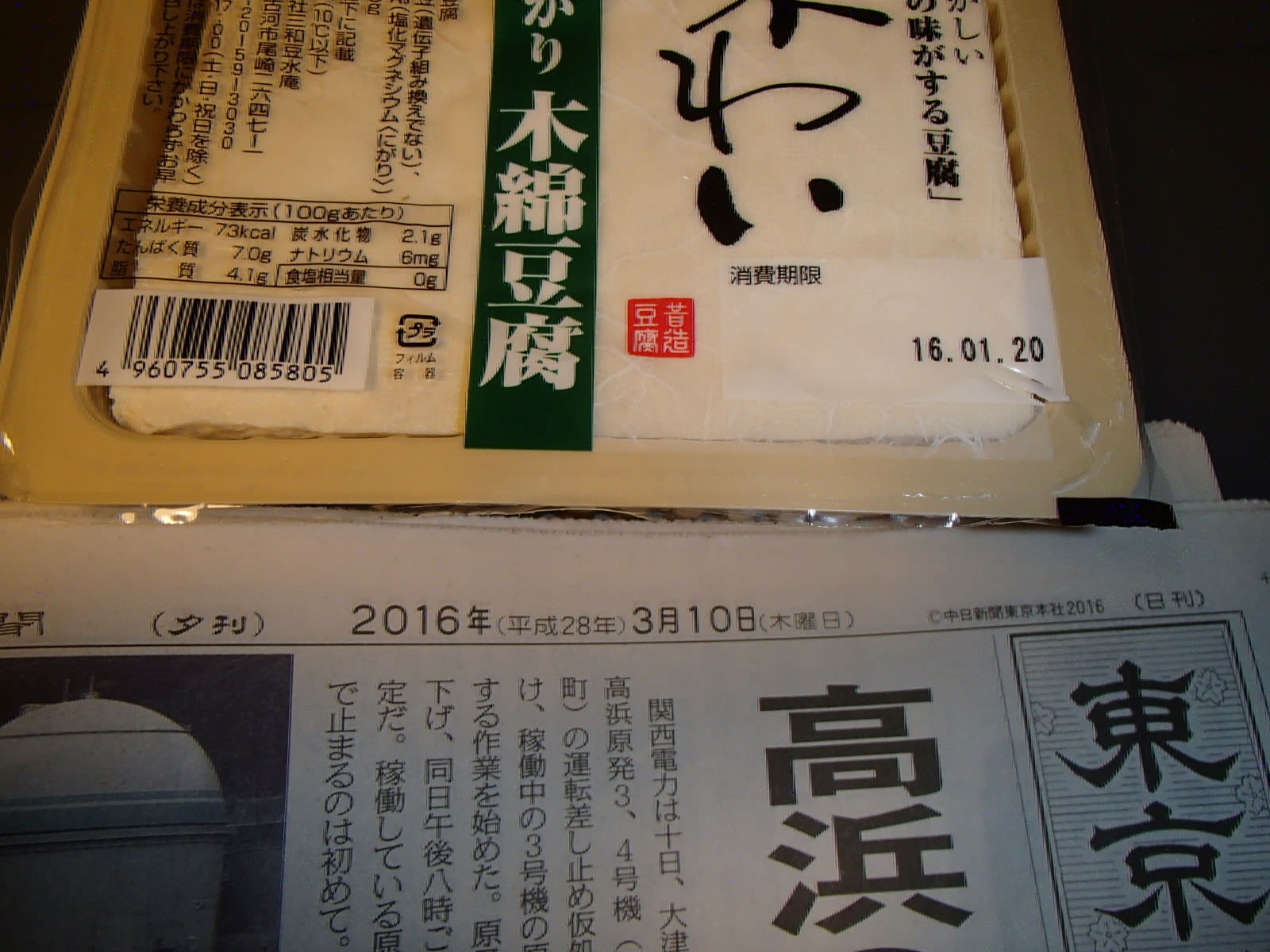

消費期限切れシリーズ。

発掘された豆腐。

見た目は変化なし。

匂いはちょっと違うかも。豆の匂いがあんまりしなくなってます。

いざ・・・

う・・・苦い。

苦くて不味うううぅぅぅぅい!!?

マズい味・マズい気配。

明日は腹痛で休むわけにはいかないので今日は一口で止しておこう・・・

まだもう一丁あることだし(えっ)

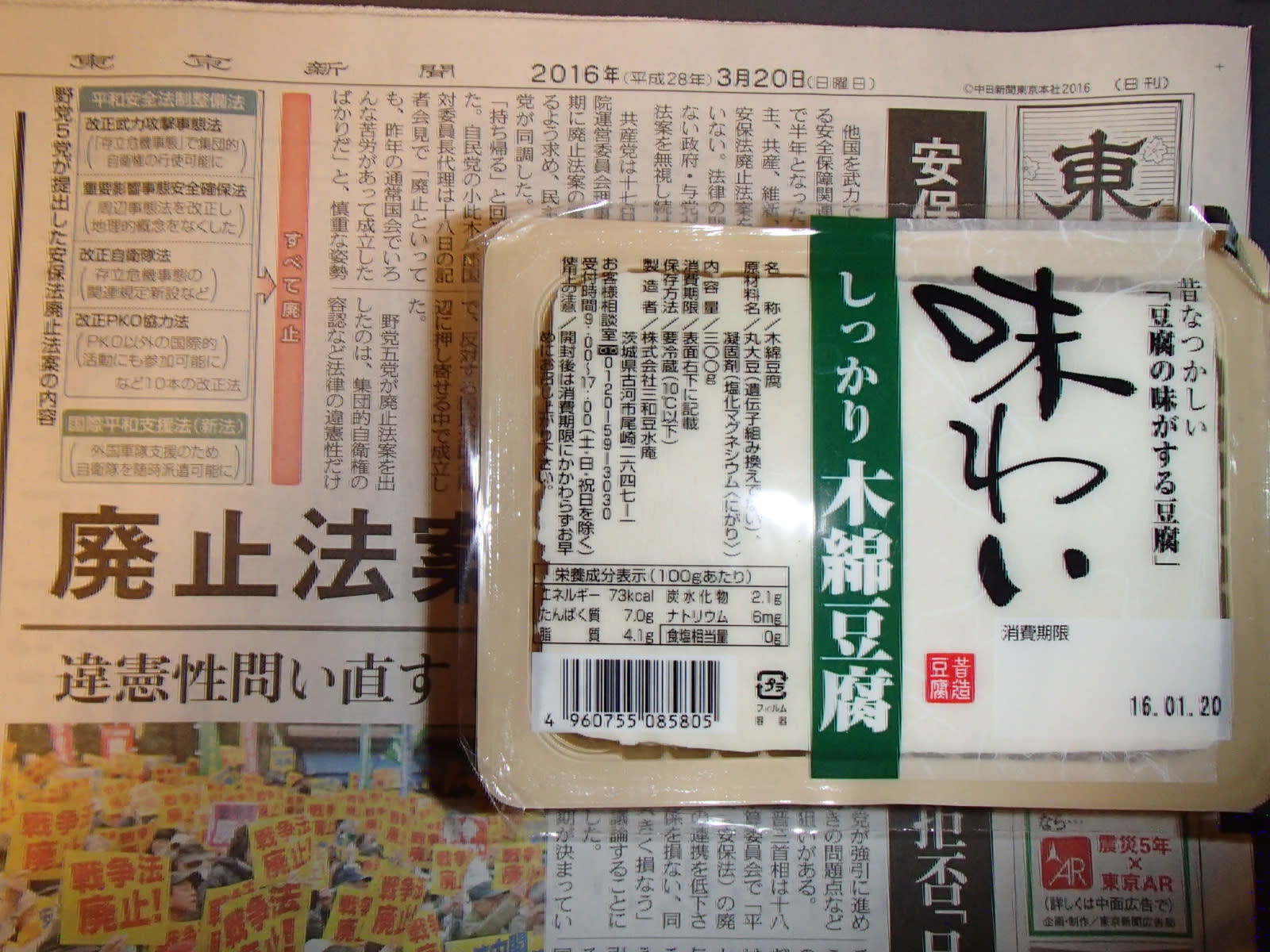

3/20追記

とうとう60日目になってしまったww

もう50日だろうが60日だろうが同じようなものです。

ごじゅうろくじゅうよろこんで!!

断面は・・・いつものお豆腐ですね。

黒ずんでいたりとかはありません。

いざ参るうううぅぅぅぅ

んっ!?あれっ!?味も匂いも普通です。

前回は激辛麻婆豆腐味なとんがらし麺の後に食べたので、苦く感じたのはそのせいだったのかも。

完食。ごちそうさまでした。

消費期限60日切れですが、特におかしなところはありませんでした。

前回の残りはお味噌汁にしましたが、

今回は敢えて加熱せず、冷奴で逝きましたww

まあ、当たらなければどうということはない。たぶん。

仮にもし当たっても明日は振替休日。大丈夫。たぶん。

3/21追記

なんともないぜよ!?

マジか・・・いや、時間差攻撃かもしれないけど。

もう一日様子を見ましょう。

3/22追記

48時間経ちましたが、な~にも異変ナシ。

結論。

豆腐は、冷蔵保存していれば

消費期限を60日過ぎても大丈夫。

たった40円の商品の衛生管理がここまでとは・・・三和豆水庵スゴい。

硬貨フルストックで、

手首のスナップを効かせて、

かなり強く10回振っても、

コインが落ちない。

よほど調整が上手いのかなぁ?

この構造で振っても落ちないのは摩訶不思議(笑)

そのくせ指で押し出すときはスムーズ。決して出しにくいということはありません。

あまりの使いやすさに4つ購入。

素晴らしい商品だと思います。

願わくば後世までずっと残っていただきたいです。

革命的じゃ・・・

切り口はセロテープほどギザギザしない。

粘着性はポスト・イットの糊部分のそれ。

といっても、裏面=糊なので結構しっかりくっつきます。

あのピロピロですぐ破れる修正テープ・・・の強化版としても使い勝手は良いですが、

このカバーアップテープに書いた文字をA書→B書へそのまま移動・貼り付けできる(まさにPCのコピー&ペースト!)というところが気に入ってます。

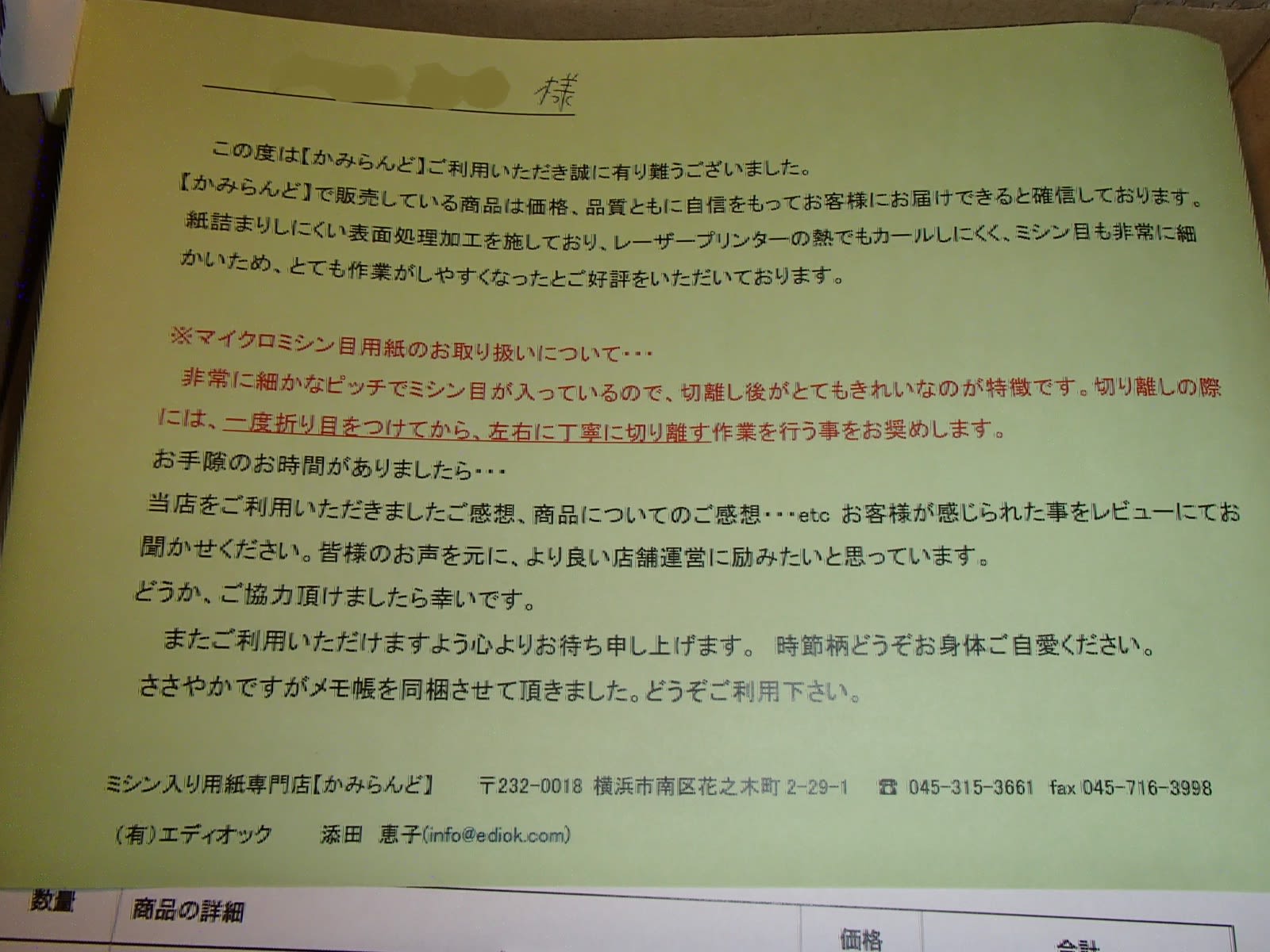

おぉ・・・ネット販売で手書きは初めて見ました。

メモ帳も付けていただきました。

なるほどな~、こういう対応、勉強になります。

紙質もコスパも良かったです。

ちょっと画像も拝借。

使っていたabeeのB10というPCケースで、

まさにCPUクーラー高を稼ぐためにSFX電源を入れたのですが、

SFXを使っても装着したかったクーラーの高さにあと数ミリ足りなかった・・・という悔しい思いをしました。

「どうしてオフセットしたブラケットが無いの・・・?」(過去には長尾製作所から出ていたようですが、廃盤で手に入らなかった)と当時から常々思っていたので、

製品化は素直に嬉しいです。

さて、DTK-1300/K0は、「同一型番の中に」2種類の仕様があります。

前期型

・表面ツルツル

・替芯は標準5+1、ハードフェルト3、ストローク1

・外箱は旧ロゴ

後期型

・表面サラサラ

・替芯は標準9+1

・外箱は新ロゴ

個人的には前期型は止めておいたほうが良いと思います。

理由は3つあって、

・表面ツルツルで描きにくい

・コネクタが弱い「地雷」が含まれている

・ハードフェルト芯はキズがつくので使えず、実質的に付属芯の本数が少ない(計7本)

ちなみに、上の前期型の写真は自分で使っていた「地雷」のものです。

「コネクタは刺さるけど端子の接触が甘い」ことに苦労させられました。(ちょっとした刺激ですぐに映像が途切れる)

それと、前期型と後期型の間に過度期仕様の「中期型」もあります。

旧ロゴですが、仕様は後期型。

面白いのは、替芯がちょうど前期型+後期型な「標準16本+ハードフェルト3本+ストローク1本」(ペンケースの中に標準9+1、ペンスタンドの中に標準6+ハードフェルト3+ストローク1)という、

芯がいっぱい入っている仕様(らしい)ということです。(通常、ペンスタンドの中に替芯は入っていない)

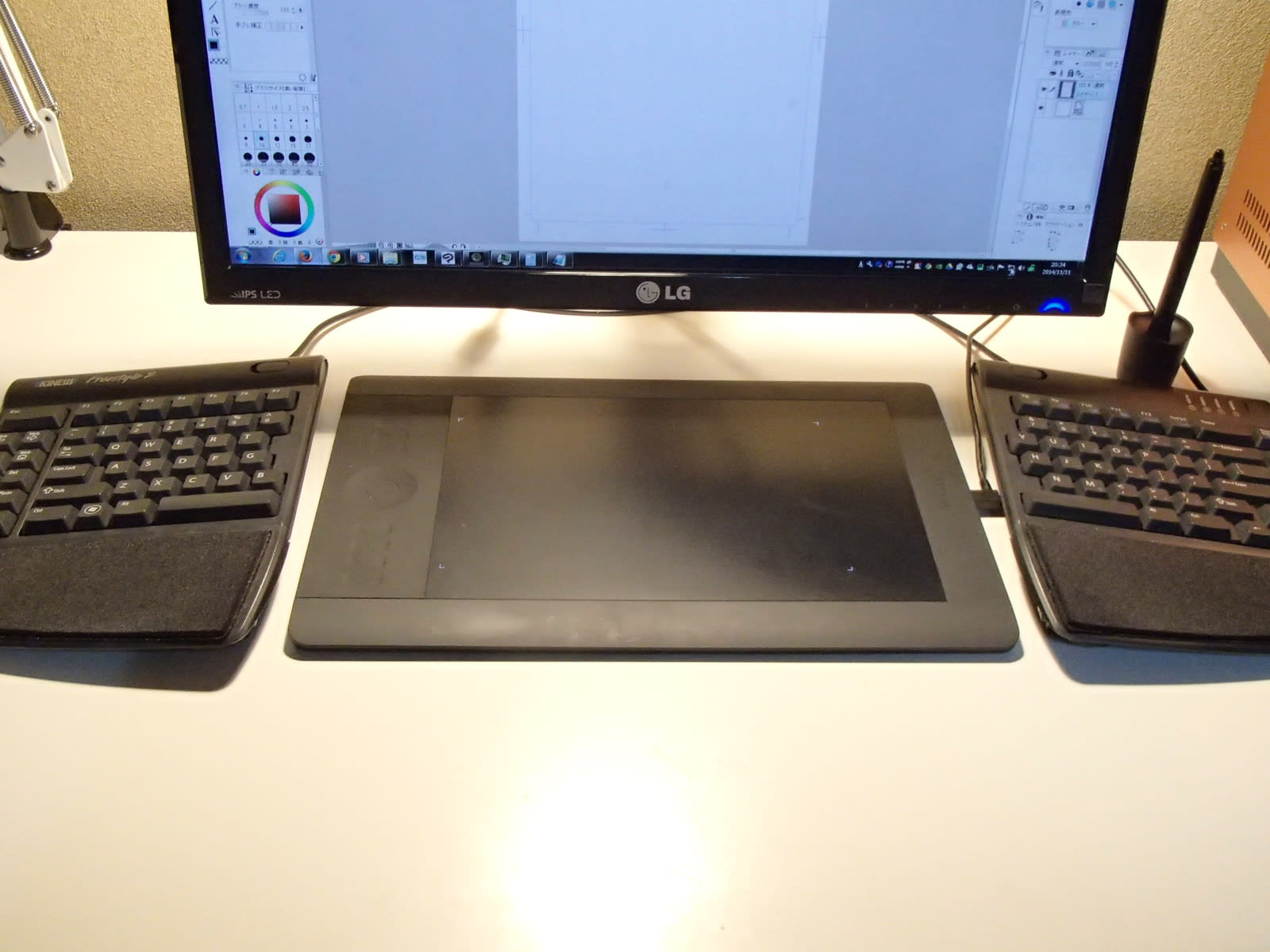

ちょっと比較。右がCintiq13HD過度期仕様、左がIntuos。エストラマーの有無が違います。

追記

フェルト芯を使うとキズが・・・というのが後期型への切り替え理由かと思うのですが、

それをFAQに掲載したのが2015年も7月になってから、というのも分かりませんし、(コネクタは13HD発売の3日後という速さなのに)

値段の違いで型番を変更する割には、切り替え時に型番を変更しなかったのは何故か、というところもサッパリですし、

ついでに、ロゴ変更時にBambooやIntuos5と一緒に切り替えても良かったはずなのに、その前にそうしたのは何故か・・・。

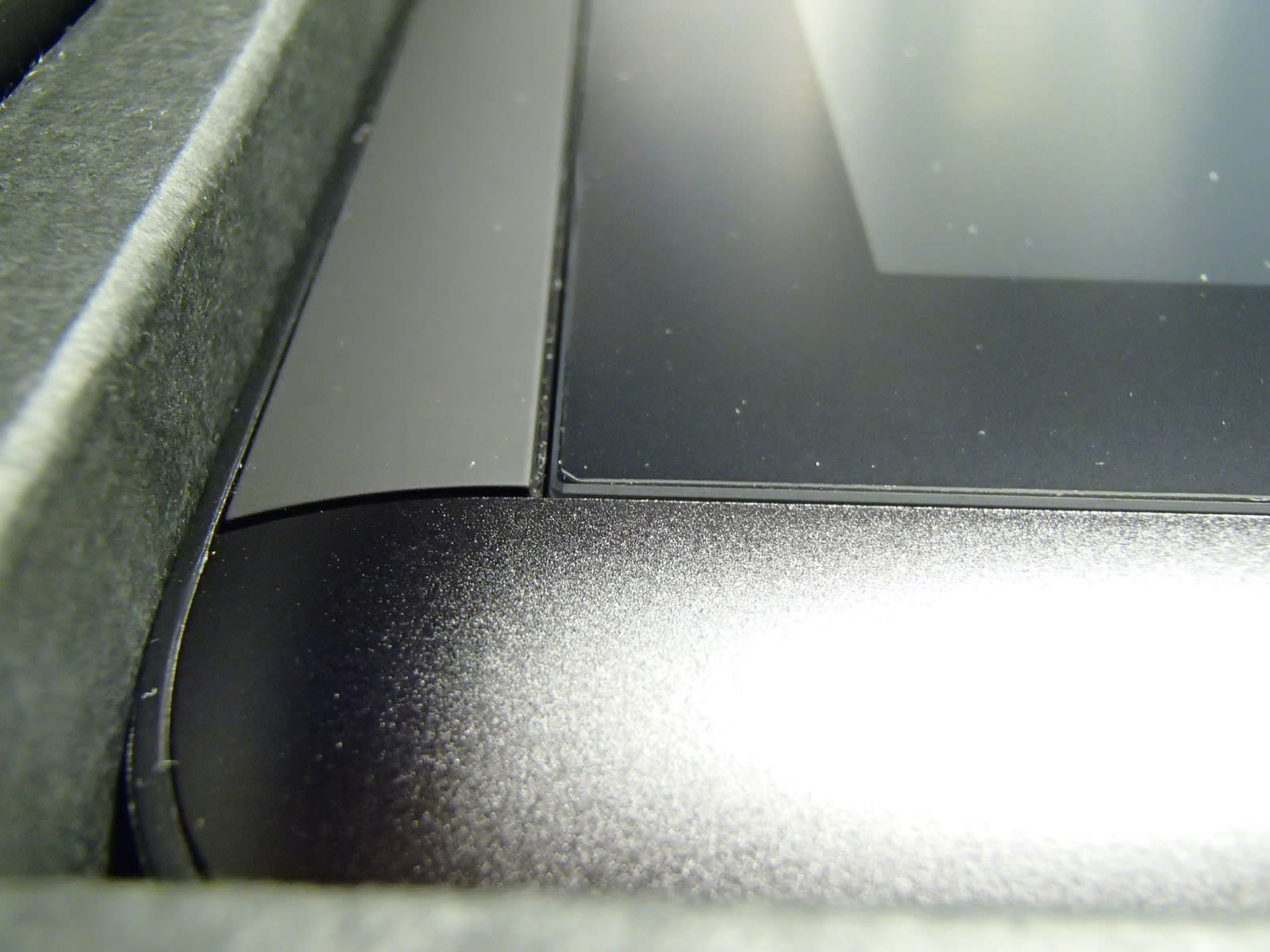

最も確実な見分け方は「液晶面のカド」。

後期型は4隅にシートとガラスの境目があります。

カドの落ちていることも特徴的なので、もし写真で見えればわかるはず。

そういえば、DTK‐1300/K0とK1の違いは収録されているソフトウェアというのをどこかで見たので比較してみましたが、

・・・1バイトも違わないです。

K0後期とK1の違いは無い・・・かも。

追記

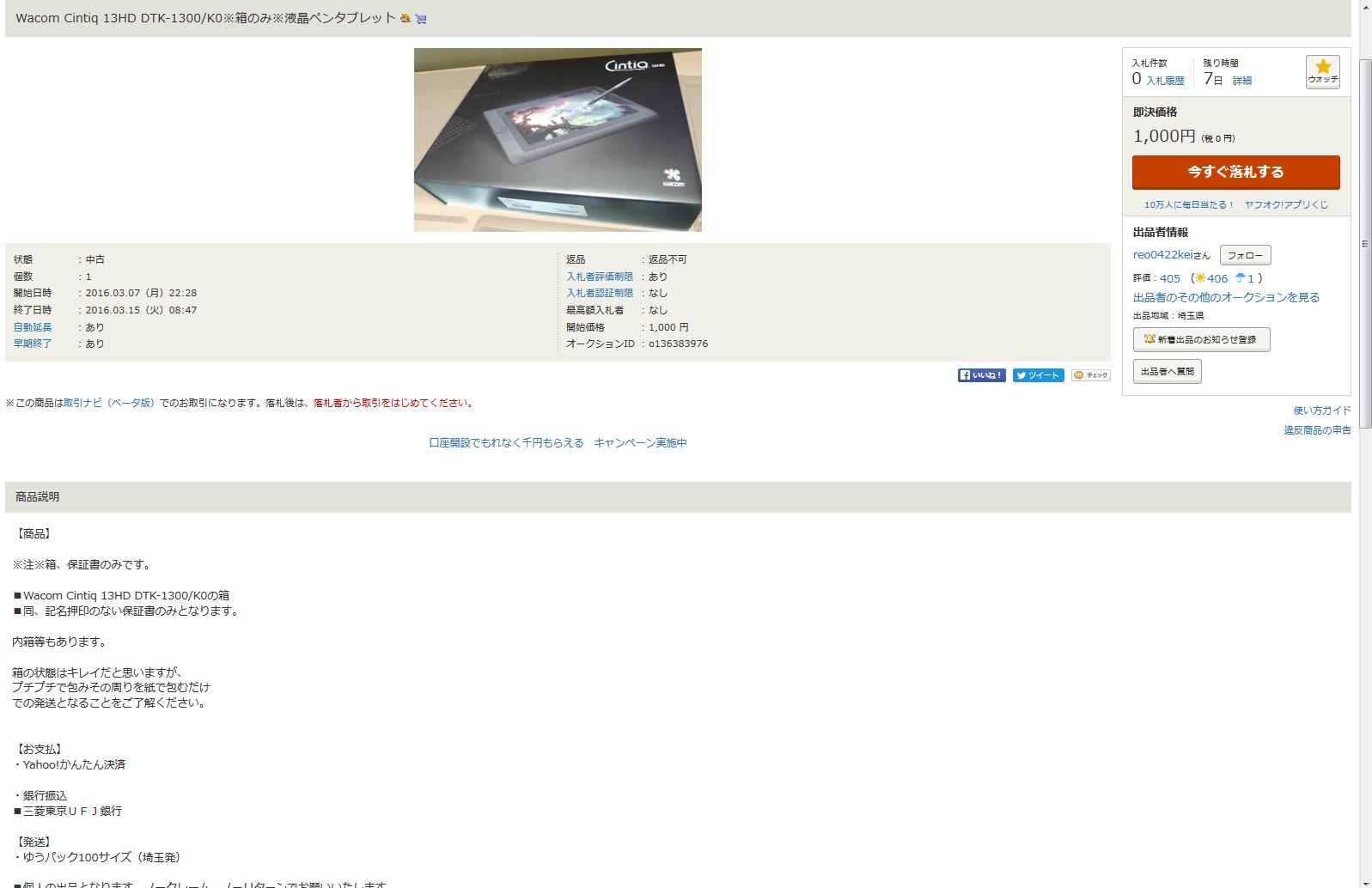

まさか箱のみで売るとはね・・・・

幸い、前期型の箱なので特に害はないと思いますが、

これがもし「後期型の箱だったら」前期型を後期型の箱に入れて「後期型です」と偽ることができる・・・かも。

これは腕を乗せてもしなったりしない。(正確にはプラスチックである以上仕方がない程度にはたわむ。)ミシミシ言わないし。

Sの記事にも書いてたかもしれません。

前の5Lはミシミシするし、たわむし、柔いなぁ・・・と思って使っていましたし、そういうものだと思っていましたが(あっちは新品で買ったのに・・・)、こっちは明らかに堅いです。

片方記憶との比較ですので、プラシーボ・気のせいだと言われると反論できませんが、確かに個体差があるーーこの記事を書かせる動機を生む程度にはーーように思います。

追記

以下(仮)。

編集中。

後日書き直し。

締りが悪いけど、

どうやら使用期間によってたわみが増える傾向にあるようだ、というところまでわかった。

右の4Lがより使い込まれている方。左はキズもない美品で使い込まれてない方。

まずは使い込まれている方から。

ゴム足に近いサイドは奥まで全部入れることができるのに、中央部は入り口でつっかえて、それ以上は入らない。

次は使い込まれていない方。

中央部も奥まで入っている。

使い込まれている方は、大げさに言うなら

こうたわんでいる・・・らしい。

5Lだとわかりやすくて・・・あ、5は4と違って、ゴム足とゴム足の間に突起があります。たわみ対策?

左が5L、右が4L。

で、この突起が削れて、プリンのようにトップが平らになっています。

(ちなみにデジカメが死亡寸前。TG-820め・・・謳われている割には全然”タフ”じゃない。)

こんな風に。

で、これも使い込まれていない方ははこう。

中央部が机にカツカツ当たっている=使用中にたわむ?

もっとも、腕がどうしても載るし、しかたのないことかと。

で、その”クセ”が付くのではないかというのが、今回の推論。

4Lは何かを差し込めば、5Lは裏の突起を見れば、大体の使用時間がわかってしまう?

XLはそうでもない。

左がXL、右がL。両方Intuos4。

たわまないと言えばプラスチックでできている以上、嘘になるのだろうけど、2倍以上の厚さな見た目通りの剛性があって、簡単にはたわまない。

XLの上に「L」。

LがXLの画領域に収まってしまいます。

XLと言えば、あれっ?なんか遅延が気になる・・・と、特に感じた。13HDに続いて。そういえば13HDでも遅延について書いていたハズ。

たぶん、「描画面の大きさ=(≒)画面の大きさ」なこと、いうなればアナログに近いことが微妙な感覚のズレに気付かせているのだと思う。

集中すれば、SもMもLも遅延を感じ取れるけど。

Sで感じた「たわまない」はゴム足の距離に起因?

5Sと5Mの裏に突起があったかどうか確認するのを忘れたことが悔やまれる。

追記

5Mの裏に突起は無い。ということは、たぶんSにも無いのでしょうね。

それと、軟さは個体差の可能性が高い・・・かも?

この5M、ミシミシ言ってる上に、ねじれが5Lよりも確かに大きい。

今回は両方手元にあるから「気のせい」ではない。

明らかに「ユルイ」。

M on L。XLと4Lのそれと同じでオーバーレイシートに載るのね。

描画領域比較・縦

追記描画領域比較・横

追記

個体差というよりは製造時期によって・・・かも?

PT「K」‐650だし、生産されたのはPTHを含めたintuos5Mの中では早い方だったと思う。

それと、この5M、ペングリップの合わせ目(製造時の貼付け面)が粗いのが気になる。これも初期生産だから?

「バリ」のラインがくっきり見えると思います。

比較用。「普通の」グリップ。バリのラインは上のヤツほどは目立ちません。

追記

あ、やっぱり個体差かも。

デジカメのSDカードを覗いていて思い出しましたが、そういえば一時期PTK-650を使ってました。

あの時、「やっぱりLサイズがミシミシ言ってたのはサイズのせいなんだな。ゴム足との間をプラスチックのフレームで支えている構造がそもそもダメだったんだ」と思った記憶があるので、

この5Mはヤワくはなかったのでしょう。

グリップは特に記憶がありません・・・

追記

AMAZONのPTH-651のレビューにヨレの記載あり

まあ、確かにヨレる・・・個体もある。

もっとも、ユルクないIntuos5もある。

このレビューを信じるなら、IntuosProでは改善しているらしい。

そういえば、ホイールやボタンがある部分がプラスチックに変わったとか。

どこかの英語のレビューを読んだことがある。

追記

IntuosProとIntuos5の剛性は同じでは?

むしろこのLサイズのPro、冒頭の5Lよりユルイです。

フレームに改善が入っているとは思えません。

L on XL。

見た感じ、5との差異はボタン部分だけかも。

5のフルカバード・エストラマーからボタンとホイール切り替えボタンを浮き出させたような格好でになっただけ?

ちなみに、このボタン、4・5に比べて圧倒的に使いやすくなっています。

あと、微妙にエストラマーの質が上がっている・・・かも?

というわけで結論。

・Intuosには「ユルイ」個体が存在する。

・その原因は個体差?使用期間?

オーブン機能じゃなくて、普通にチンするってことね。

「おすすめしません」・・・なんて蠱惑的なワードなの。

半額故に賞味期限2日切れ。

ステッペン追いチーズ

じゅるり・・・

ウマ~い♡

食感は真ん中は(ちょい濡れの)ナン、耳はカントリーマアムっぽくなりました。

確かに耳しかサックリにはならないけど、これはこれで全然アリ。

何より、レンジに放り込んで4分回すだけの手軽さ・・・(・∀・)イイ!!

9/1~9/5

VTR(バイク便)

CB400SF

SEROW250(緑)

ESTRELLA(黒×赤)

1400GTR

9/6~9/9

GROM(黄色)

DT125(小豆色)

エイプ50

9/10~9/15

ゼファーχ

エイプ50(黒)

9/16

CB400SF(新型・パールサンビームホワイト)

ZEPHYR750(黒)

9/17~9/19

ディグリー(子供とお父さん)

GN125(SP赤)

9/20

KLX250

CB400SF

隼

STEED

DUCATI ディアベル

998は乾式クラッチ?チャリチャリ聞こえていたけど。

ハヤブサ・・・排気量から想像するほど車体は大きくはない(ように見えた)。

今日は根津神社の祭礼があったみたいで、神輿は練り歩くは、人は多いはで、もう不忍通りが大混雑。

もちろん、接続している道路も混んでて、団子坂で15分もつかまった。

そういえば、下り坂での渋滞でパーキングブレーキレバーが大活躍。

ブレーキ握りっぱなしから開放されて(特に右手が)助かった。

握りっぱといえば、「YAMAHA 品番[ 36X-83965-00 ] レハ″-ロツク」が便利らしい。

バイク購入の暁にはこのクラッチレバーストッパーを付けてみよう。

1947/07/24

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.doより。

1949/09/07

既に一部で暗渠化の気配

追記

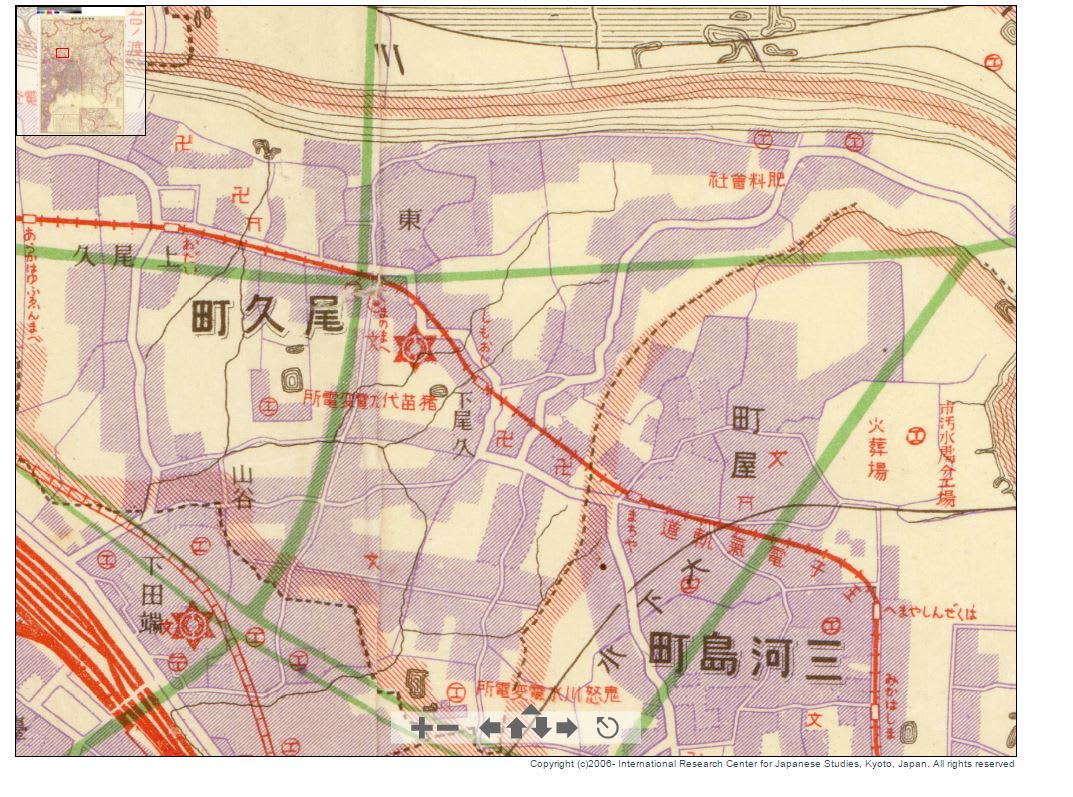

伸びている地図を見つけた!!!

上の航空写真と、これ↓(この小道いかにも怪しいし、奥にも不自然な空き地がある)を見て、

「2015年現在辿ることのできる遺構よりも、もうちょっと伸びていたんじゃないか」と予想していたので、当たってて嬉しい!!

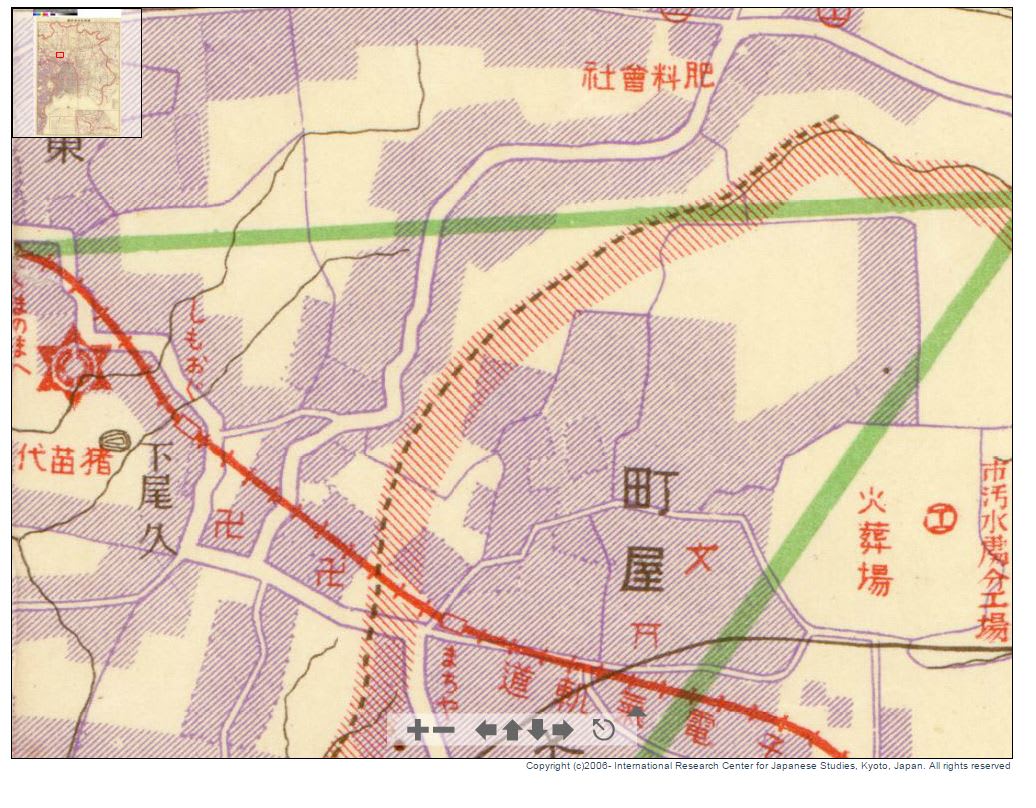

昭和9年(1934年)模範新大東京全圖

それにしても水源が謎。生活排水用のただのドブ川?それにしては、下流が太すぎる気がしなくもないけど。

一応、藍染川支流(この地図にも描かれている、下水処理場まで続いてる奴ね。)に接続していたのではないかというのが今のところの仮説。

ちなみに、藍染川も谷田川も下水道として名前が残っている。

まあ、藍染川までは伸びないか。仮説というよりは個人的希望。

なんとなく、こういう流路が怪しい。

1934年から47年にかけて一部分埋め立て?

追記

江川を見つけたぞ!

東京全図 明治33年(1900年) ちなみに上が南。

しかし、2手に分かれていたのか?

現在のゴリラのところから急に太くなっていたのが気になっていたのだが、もしやこれか?

それと、「江川」という名前が出てくるのは上の明治33年の「東京全図」が今のところ最初だが、実は「明治二十五年実測東京全図」にもそれらしい線が書かれている。

明治25年の方は道かとも思っていたが・・・

それにしても、南に伸びている江川は、今追っている江川堀だと思うが、西に伸びている江川は一体・・・?

荒川区 西尾久に「江川」タイヤ商会とかあるんですけど・・・これは偶然だよね?(ちなみに、町屋2~4丁目には町屋江川町会がある。)

そして、さらに南にある「江川」「江川耕地」は何なのだ!?

追記

江川接続先は・・・石神井用水(下郷用水)・・・?

追記

江川「尻」?

追記

なんだぁ~?

水路がブチブチ切れてるし・・・そもそもこの黒細線は水路でいいのか?

追記

途中で切れてるか、書くほどではない細い水路になったのか。

追記

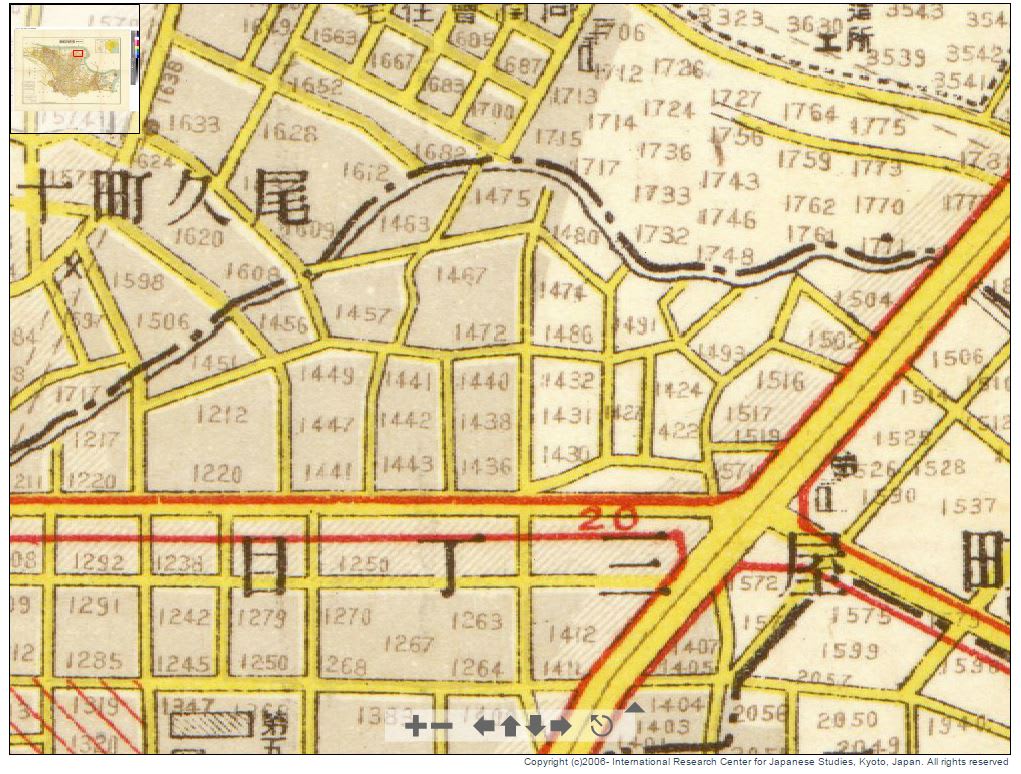

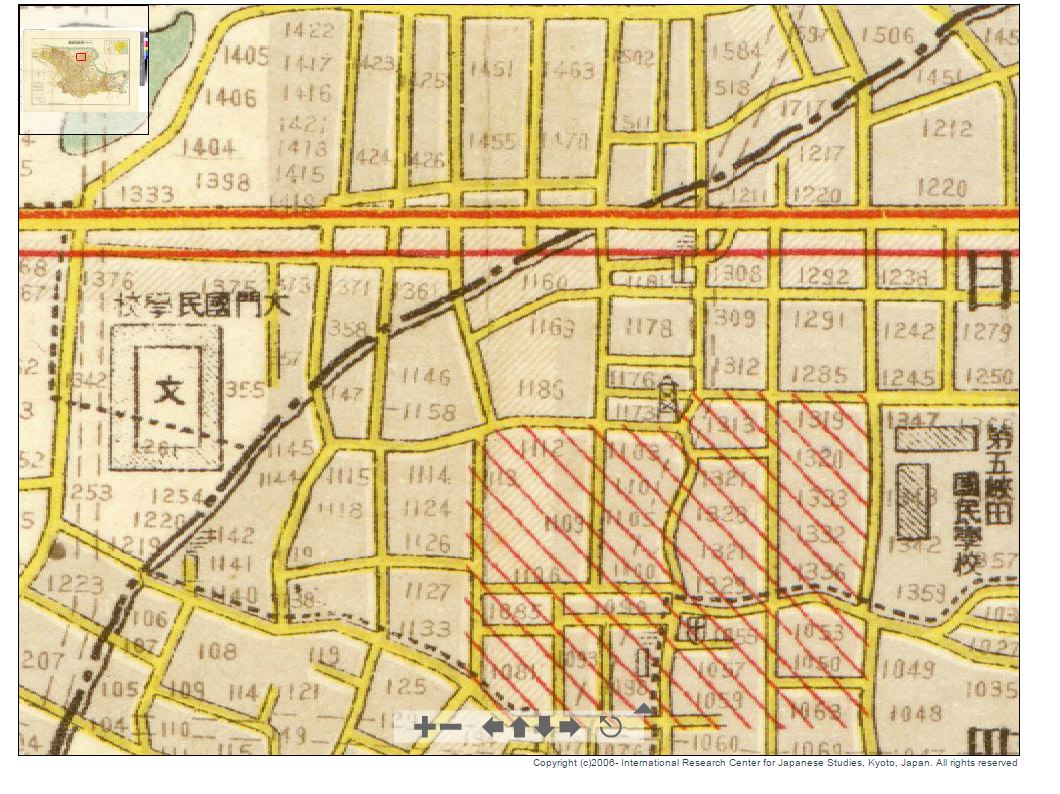

復興完成記念東京市街地図東京日日新聞附録(昭和5年・1930年)

大門小学校そばで切れている。満光寺付近の水路も全て書かれていない。

尾竹橋通りと電化通りは都市計画書道路だったらしい。(緑+点線のところ。昭和5年当時はまだ未成。)

追記

追記

追記

もう地図の名前からして頼れる。米軍による最初の航空写真も1947年だ。

この地図は結構dpiが高く、近寄れたので助かった。

やはり満光寺前の通りで終わっているようだ。

追記

この地図も近くまで拡大ができた。9年間、特に変化無し。

昭和31年ってまだ文字が右から左だったのか。それにお茶屋の渡しも健在とはね。

追記

「町屋の民俗」を買った。

これによれば、

・昭和34年以降の改良下水工事を契機として埋め立てられた。

・隅田川と繋がっているのであげ潮になると水が増えた。台風の時は堀の水が溢れた。

・江川堀自体は幅二間(3.6363636m)程の流れで、土手は堀の両側に一間(1.818 1818m)ほどの幅があったらしい。

・農業用水としての役目を終えてからはドブ川となってしまった。

・堀の水源は音無川、さらには石神井川の管理にあたっては・・・

・町屋は隅田川よりも海抜が高いので隅田川の水は使えなかった。

ということみたい。

音無川(石神井用水)から水を引っ張っていたということが収穫。

流路は満光寺脇からさらに、あるいは他のルートで、石神井用水まで伸びていたハズ。西か南かは判らないが。

昭和34年以降の情報は使えない。

埋め立ての理由が衛生問題だったようだ。

堀と土手で約5.4mもあった?現在の自転車1台分の姿からは想像も付かない。

そして、「町屋においてもこの音無川の水を利用した江川堀が主要な水路として活躍していた。」