最近のPCには「USB3.0」の端子がついています。

そこで、今回は「USB3.0」と「USB2.0」ではどのくらい転送速度が違うのかを検証したいと思います。

「USB2.0」は、2000年4月に発表された規格で理論上の最大データ転送速度は480Mbpsです。

「USB3.0」は、2008年11月に発表された規格で理論上の最大データ転送速度は5Gbps(5000Mbps) です。

「USB3.0」は「USB2.0」の約10倍の転送速度と言われています。

今回、実際に速度を測定する単位はMB/sなので、まずMbpsをMB/sに換算しておきますね。

480Mbpsは、60MB/sです。5Gbps(5000Mbps)は625MB/sです。覚えておいてくださいね。

ご自分のPCに「USB3.0」の端子があるか確認してください。

↓の画像が「USB3.0」の端子ですが、基本的に青色の端子です。

メーカーによっては黒の場合もありますが、USBのマークで分かります。

ちなみに↓が「USB2.0」のマークです。これはおなじみですよね。

マークの左側に「SS」と入っているのが「USB3.0」です。SSは「Super Speed」の略です。

それでは、実際に外付けHDDケースを使って速度の検証をします。

今回使った外付けHDDケースはこれです。

MARSHAL USB3.0対応 外付けHDDケース

HDDは、Western Digital の「WD7500AADS(750GB)」です。

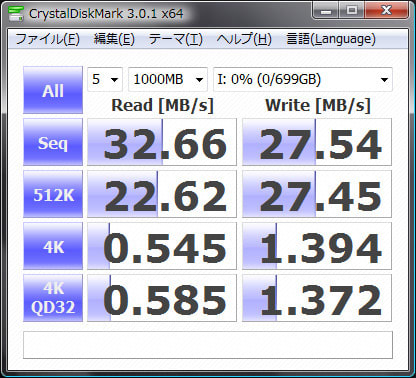

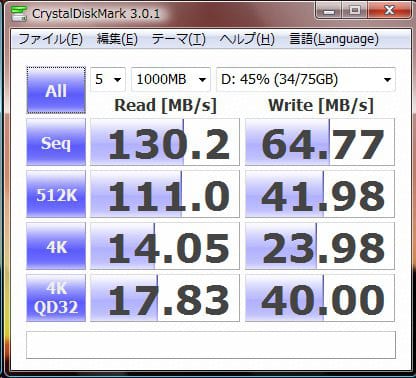

まず、「USB2.0」に繋いだ時のベンチマークです。

「USB2.0」では、どんなに高速なHDDでも速度は30数MB/sで頭打ちになってしまいます。

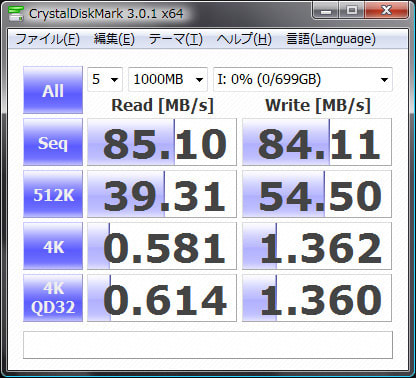

これを「USB3.0」に繋いだ時のベンチマークです。

このHDDはちょっと古いしそんなに性能が高くないですが、それでもかなり速度は違います。

実際にデータをバックアップしても80MB/sくらいはでています。

最新のHDDなら120MB/s以上はでるでしょう。

次にもっと高速なSSDで比較してみました。

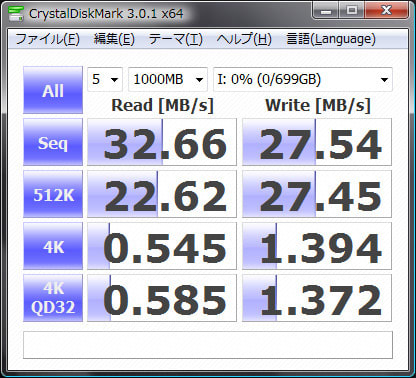

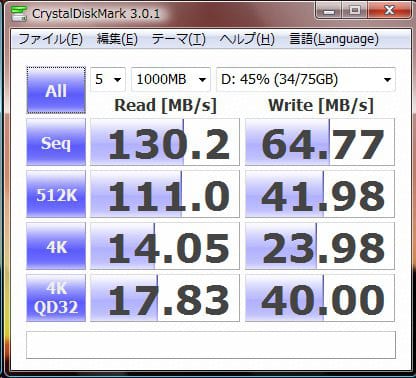

↓は「USB2.0」に繋いだ時のベンチマークです。

やはり、30数MB/sで頭打ちになってしまいます。

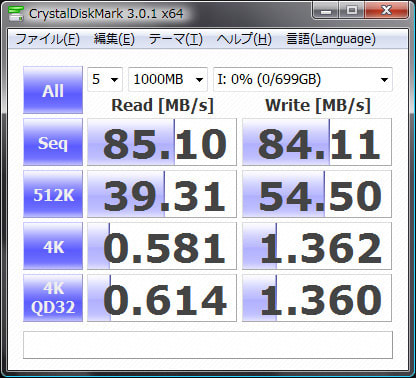

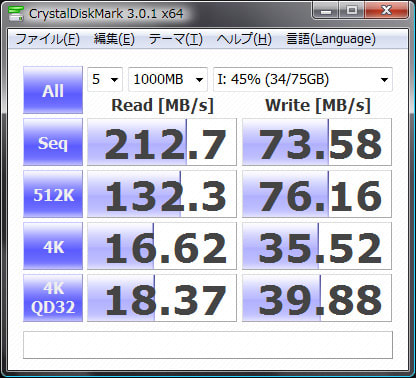

これを「USB3.0」に繋いだ時のベンチマークです。

SSD本来の速度が出ています。

ちなみにこのSSDは以前の記事「HDDをSSDに交換 (ノートPC Vista編)」で紹介した「Intel X25-M」です。

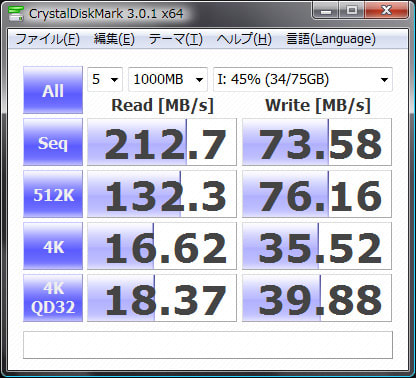

このSSDを元のノートPCに戻して測ってみると

「USB3.0」に繋いだ方が速度がでています。

ノートPCで速度がでないのは、M/Bのサウスチップが「ATI SB450」。

これは「SATA I」なので、最大転送速度が150MB/sだからです。

これだと、このSSD本来の性能が発揮できないんですね。

それでは、まとめです。

「USB2.0」だと理論上の転送速度は480Mbps(60MB/s)ですが、実際には30数MB/sで頭打ちになってしまうので、

HDDやSSD本来の性能が発揮できません。

用途としてはデータのバックアップ用くらいにしか使えませんね。

それもバックアップに時間がかかります。

「USB3.0」だとHDDやSSD本来の性能がでるので、バックアップ以外にも使えます。

例えば、

最近はデスクトップPCも液晶一体型が主流になってきていますよね。

液晶一体型のPCはHDDの交換はできても、スペースの関係でHDDの増設ができないのがほとんどです。

そこで、「USB3.0」対応の外付けHDDを繋げば簡単にHDDの増設ができます。

「USB3.0」なら内蔵HDDと同じ速度がでますのでストレスなく使えます。

また、最近のノートPCのHDDも結構大容量になってきましたが、やはり速度は遅いです。

そこで内蔵のHDDをSSDに交換して「USB3.0」に大容量の外付けHDDを繋いでデータ用にするとかなり快適になります。

M/BのBIOSがUSBブートに対応していれば、他のOS(例えばLinuxなど)をインストールして使う事も可能です。

このように「USB3.0」だと色々な使い方ができます。

それから「USB3.0」用のケーブルはPC側は「USB2.0」と互換性がありますが、「USB3.0」対応機器側は互換性が

ないので注意してくださいね。

ちなみに↓が「USB3.0」用のケーブルです。

それと、「USB2.0」ではUSB接続の機器を複数つないでいると接続機器が増えるほど速度が低下しますが、

「USB3.0」だと個々の機器と1対1で通信を行うため速度が低下しないと言うメリットもあります。

ご自分のPCに「USB3.0」の端子があったら、有効活用しましょうね。

ところで、エクエルって奥が深いですね。

奥が深いと言えば、エクセルって色々な機能があって、使い方によってはまるで手品(マジック)のようになるんですよね。

子どもの“プログラミング的思考"をグングン伸ばす本

この本、おすすめですよ(^^)

そこで、今回は「USB3.0」と「USB2.0」ではどのくらい転送速度が違うのかを検証したいと思います。

「USB2.0」は、2000年4月に発表された規格で理論上の最大データ転送速度は480Mbpsです。

「USB3.0」は、2008年11月に発表された規格で理論上の最大データ転送速度は5Gbps(5000Mbps) です。

「USB3.0」は「USB2.0」の約10倍の転送速度と言われています。

今回、実際に速度を測定する単位はMB/sなので、まずMbpsをMB/sに換算しておきますね。

480Mbpsは、60MB/sです。5Gbps(5000Mbps)は625MB/sです。覚えておいてくださいね。

ご自分のPCに「USB3.0」の端子があるか確認してください。

↓の画像が「USB3.0」の端子ですが、基本的に青色の端子です。

メーカーによっては黒の場合もありますが、USBのマークで分かります。

ちなみに↓が「USB2.0」のマークです。これはおなじみですよね。

マークの左側に「SS」と入っているのが「USB3.0」です。SSは「Super Speed」の略です。

それでは、実際に外付けHDDケースを使って速度の検証をします。

今回使った外付けHDDケースはこれです。

MARSHAL USB3.0対応 外付けHDDケース

HDDは、Western Digital の「WD7500AADS(750GB)」です。

まず、「USB2.0」に繋いだ時のベンチマークです。

「USB2.0」では、どんなに高速なHDDでも速度は30数MB/sで頭打ちになってしまいます。

これを「USB3.0」に繋いだ時のベンチマークです。

このHDDはちょっと古いしそんなに性能が高くないですが、それでもかなり速度は違います。

実際にデータをバックアップしても80MB/sくらいはでています。

最新のHDDなら120MB/s以上はでるでしょう。

次にもっと高速なSSDで比較してみました。

↓は「USB2.0」に繋いだ時のベンチマークです。

やはり、30数MB/sで頭打ちになってしまいます。

これを「USB3.0」に繋いだ時のベンチマークです。

SSD本来の速度が出ています。

ちなみにこのSSDは以前の記事「HDDをSSDに交換 (ノートPC Vista編)」で紹介した「Intel X25-M」です。

このSSDを元のノートPCに戻して測ってみると

「USB3.0」に繋いだ方が速度がでています。

ノートPCで速度がでないのは、M/Bのサウスチップが「ATI SB450」。

これは「SATA I」なので、最大転送速度が150MB/sだからです。

これだと、このSSD本来の性能が発揮できないんですね。

それでは、まとめです。

「USB2.0」だと理論上の転送速度は480Mbps(60MB/s)ですが、実際には30数MB/sで頭打ちになってしまうので、

HDDやSSD本来の性能が発揮できません。

用途としてはデータのバックアップ用くらいにしか使えませんね。

それもバックアップに時間がかかります。

「USB3.0」だとHDDやSSD本来の性能がでるので、バックアップ以外にも使えます。

例えば、

最近はデスクトップPCも液晶一体型が主流になってきていますよね。

液晶一体型のPCはHDDの交換はできても、スペースの関係でHDDの増設ができないのがほとんどです。

そこで、「USB3.0」対応の外付けHDDを繋げば簡単にHDDの増設ができます。

「USB3.0」なら内蔵HDDと同じ速度がでますのでストレスなく使えます。

また、最近のノートPCのHDDも結構大容量になってきましたが、やはり速度は遅いです。

そこで内蔵のHDDをSSDに交換して「USB3.0」に大容量の外付けHDDを繋いでデータ用にするとかなり快適になります。

M/BのBIOSがUSBブートに対応していれば、他のOS(例えばLinuxなど)をインストールして使う事も可能です。

このように「USB3.0」だと色々な使い方ができます。

それから「USB3.0」用のケーブルはPC側は「USB2.0」と互換性がありますが、「USB3.0」対応機器側は互換性が

ないので注意してくださいね。

ちなみに↓が「USB3.0」用のケーブルです。

それと、「USB2.0」ではUSB接続の機器を複数つないでいると接続機器が増えるほど速度が低下しますが、

「USB3.0」だと個々の機器と1対1で通信を行うため速度が低下しないと言うメリットもあります。

ご自分のPCに「USB3.0」の端子があったら、有効活用しましょうね。

ところで、エクエルって奥が深いですね。

奥が深いと言えば、エクセルって色々な機能があって、使い方によってはまるで手品(マジック)のようになるんですよね。

子どもの“プログラミング的思考"をグングン伸ばす本

この本、おすすめですよ(^^)

>外付けSSDでUSB3.0は実力発揮しそうですね

そうですね。

外付けHDDでもデータのパックアップなどでは、USB2.0に比べること全然速いです。

直しておきました。

現在、ddrescue で内臓SATA→外付けUSB3.0 SATA でHDD内容をコピー(救出扱い?)しています。

進捗の画面にはおよそ average rate: 78600 kB/s となっていますので、これは USB3.0が威力を発揮しているということになりそうです。

ところで、このページはリンクフリーでしょうか?まだわかりませんが、ddrescue の作業をブログに載せるかもしれませんので、その際の参考情報として参照できればと考えています

アベレージでその転送速度なら良いですね。

リンクは全然OKです。

本題が USB3.0ケースの速度ではないので、トラックバックとかでなくて恐縮ですが。

あと average rate ですが、HDDのコピー完了まぎわでは 65000kB/s くらいに低下していました。HDDも長時間負荷をかけつづけると具合が悪くなるのでしょうか。このあたり素人なので分かりませんが。

ありがとうございました。

コピーの速度の件ですが、ファイルサイズによって違ってきます。

大きなファイルだと速度がでますが、小さいファイルがいくつもある場合は速度は低下します。

ご参考までに。

お役に立てて良かったです。