在京時代から帰省の度にここを通っていたのですが、一度も立ち寄ったことがなく、よし行こうとクリスマス・イブの午後に車を走らせました。

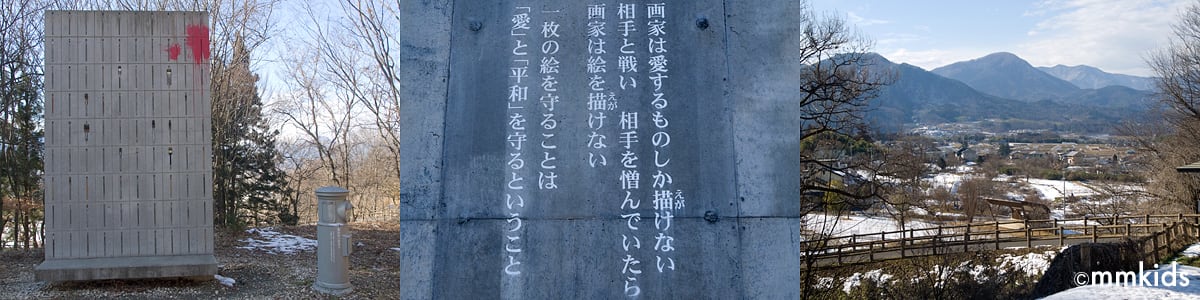

その前に妻女山で仲間とやっている椎茸のホダ木栽培を点検。その後で妻女山展望台へ。仁科三山。善光寺平は積雪のないクリスマスイブです。夕方から雨からみぞれの予報ですが、雨は夜更け過ぎに雪へと変わるのでしょうか。この記事をアップした27日は、大雪となりました。明朝はマイナス8.5度の予報。凍結が心配です。

(左)信濃国分寺の前にまず信濃国分寺資料館へ。(中)入館者は私一人でした。コンパクトですが非常によくまとまっています。撮影禁止の表示も見られなかったので撮影しました。ホームページでも展示物が見られます。縄文時代の土器。中期中頃。(右)中期の後期。縄文式土器は岡本太郎が絶賛しましたが、確かに生命の大らかで前向きな息吹きを感じます。縄文というのは縄で文様をつけたから。

(左)縄文時代の遺跡の説明写真と縄文時代の女性の想像画。しかし、縄文人は入れ墨をしていたという説もあります。(中)弥生時代に始まった米作の様子のジオラマ。(右)弥生時代の土器。左の人形が可愛い。

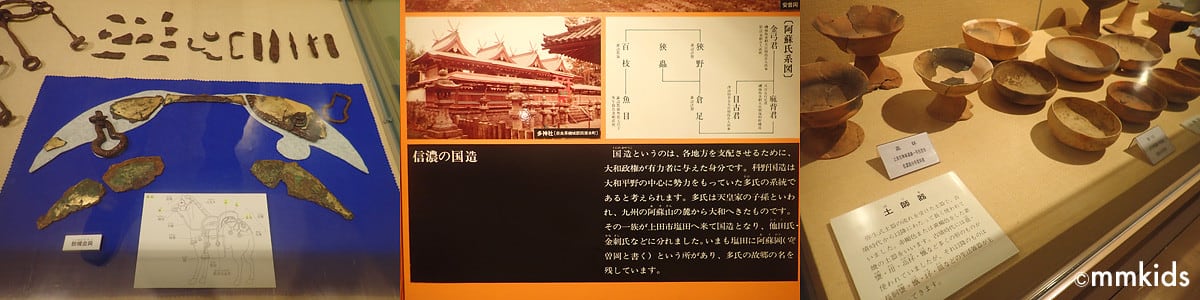

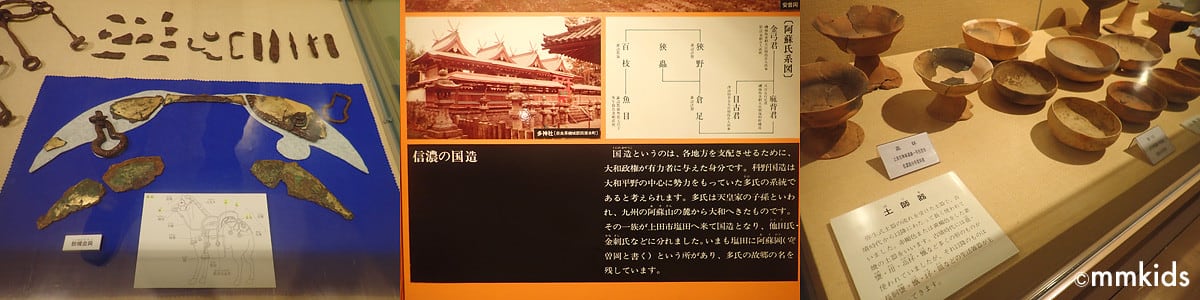

(左)古墳時代になると鉄器が出てきます。馬具ですね。実は縄文末期や弥生時代の遺跡からも出ているのですが、それは輸入されたものだといわれてきました。ところが弥生式土器を焼く温度で鉄が生産できることが分かったのです。砂鉄を使うたたら製鉄の前に鈴石や鳴石(鉄バクテリアの死骸)を使って製鉄する技術が大陸からもたらされていたのです。その歴史は、信州の方言で「ずく」として残っています。拙書のコラムで記した「みすずかる信濃の国の鉄バクテリアがずくを出す」をぜひお読みください。

(左)馬具ですが、これは金箔が貼られた豪華なものです。大陸から騎馬民族が来た事実が証明されます。(中)信濃の国造(こくぞう・くにのみやつこ)。初代科野國造は、『古事記』も記されている崇神天皇に任命された大和系の建五百建命(たけいおたつのみこと)。森将軍塚古墳がその墳墓といわれています。妻は斎場山の麓にある会津比売神社の祭神、会津比売命(あいづひめのみこと)。出雲系です。阿蘇氏系図に関しては、色々な説があるようです。古代科野国は、大和系と出雲系が結婚してできたのです。いずれも春秋戦国時代に古代中国から渡ってきた人々が縄文人と融合して新しい国造りをしたのでしょう。(右)弥生式土器の流れを汲む土師器(はじき)。より薄く、繊細になってきます。

◉古代科野国の初代大王の墓といわれる森将軍塚古墳の歴史検証(妻女山里山通信)

(左)現在の善光寺の手前に旧善光寺がありました。その本堂周辺から出土した軒丸瓦(レプリカ)。凸鋸歯文縁八葉弁連華文と線鋸歯文縁八葉弁連華文があり、白鳳時代(7世紀後半)創建のナラ県明日香村の川原寺出土の瓦によく似ているそうです。軒平瓦は、偏行忍冬唐草文。(中)金光明最勝王経・妙法蓮華経。聖武天皇は、天平9年(737)に国ごとに釈迦像と脇侍菩薩像を祀る詔(みことのり)、12年に七重塔建立の詔、13年に国分寺建立の詔を発しました。(右)僧寺と尼寺のジオラマ。

(左)別所温泉にある曹洞宗崇福山安楽寺の国宝の三重塔の構造模型。木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築です。(中)銅製御正体(上田市真田町三島神社)。十一面観音坐像のレリーフ。平安時代後期(12世紀後半)の作で、白山信仰の本地仏として、山家神社内にあった白山寺に伝来したものと考えられています。(右)昭和7年(1932)に解体修理される以前の三重塔[左]と解体修理後の三重塔[右]。

(左)そんな奈良時代の庶民の家は竪穴式住居。狭い家に竈があり煙が充満するため眼病が蔓延しました。そのため目の神様・薬師如来を祀る寺院が各地に建立されました。(中)資料館の裏手の旧国分寺跡へ。僧寺金堂跡。敷地は約180m四方と大きなものです。敷地はしなの鉄道で分断されていますが、トンネルで行き来できます。(右)尼寺北門跡。

(左)歩道橋を渡って現在の国分寺へ。仁王門。(中)手水舎で身を清めます。(右)真田 徳川会見之地。脇の説明文を読むと、かなり具体的に書かれていましたが、終わりの方にそういうことがこの地であったとしても不思議ではないみたいな自信なさげな書き方をしていて思わず笑いました。

信濃国分寺本堂。1月7日-8日に行われる「八日堂縁日」が有名で「八日堂」とも呼ばれます。現在は山号・院号はないのですが、江戸時代には「浄瑠璃山真言院国分寺」と号したそうです。現在の本堂は、文政12年(1829年)の発願で、天保11年(1840年)に起工、万延元年(1860年)に竣工されたものです。今回は、その造営に携わった宮彫師・竹内八十吉の木彫を撮影しました。---竹内八十吉は、文化12年(1815)生まれで、山嵜儀作の16歳年長になる。太郎山神社本殿正面八十吉は明治6年に上田市太郎山神社(太郎山の頂上付近)の彫工として参加した。棟札によると彫工の最初に竹内八十吉、善光寺妻科村彫工山崎儀三久、花岡巽、彫工後藤辰蔵とある。---(北信濃寺社彫刻と宮彫師より)

木鼻の左右の木彫。獅子と象。思ったよりもずっと大きなものでした。ほぼ左右対称なのですが、よく見ると獅子の舌とか象の耳周りとか、左右で造作が少し異なります。日本人がシンメトリーを嫌うことについては、村上春樹さんの国分寺のジャズ喫茶ピーター・キャットでアルバイトをしていたことを綴った「国分寺・国立70sグラフィティ』の「ラプソディ・イン・国立。雨上がりの夜空に・・・」に考察を記しています。

中央の鳳凰象。前後の羽も一本の欅材から彫り出しているわけで、超絶技巧です。

その下の龍。圧巻です。

(左)本堂内部の額。なんて書いてあるのでしょう。(中)本堂の神鏡。(右)象の張りぼて。木鼻に日本にはいない獅子(ライオン)や象や貘をあしらうのが伝統です。

三重塔。平安時代に国風化された正規の形式とされています。

クリスマスイブの買い物にアリオ上田へ。好きなエスカルゴと正月に息子達と飲もうと、私が一番好きな日本酒・天狗舞山廃純米を買いました。屋上の駐車場から太郎山。太郎山神社の覆屋の中にある本殿の木彫も竹内八十吉作です。

駐車場から見る塩田平の里山の夕日。左の三角は夫神岳(おがみだけ)。右の台形の山は、拙書の表紙にもなっている子檀嶺岳(こまゆみだけ)。なんでこんな山名になったかは、拙書を読んでいただくと分かります。寒くなって来たので温泉に入って帰宅しました。ロンリークリスマスは、タンシチューとエスカルゴとフライドチキンのハラペーニョソースにカベルネ・ソービニヨンのチリワインでした。クリスマスジャズを聴きまくりました(笑)。

さて、今年のブログ更新はこれが最後かもしれません。この一年、ご高覧ありがとうございました。皆様よいお年を。新年はゆるゆると5日頃にアップするかもしれません。

◉上田市立信濃国分寺資料館

◉八日堂 信濃国分寺ホームページ

◉信濃国分寺wikipedia

◉信濃国分寺初詣でライブカメラ

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

その前に妻女山で仲間とやっている椎茸のホダ木栽培を点検。その後で妻女山展望台へ。仁科三山。善光寺平は積雪のないクリスマスイブです。夕方から雨からみぞれの予報ですが、雨は夜更け過ぎに雪へと変わるのでしょうか。この記事をアップした27日は、大雪となりました。明朝はマイナス8.5度の予報。凍結が心配です。

(左)信濃国分寺の前にまず信濃国分寺資料館へ。(中)入館者は私一人でした。コンパクトですが非常によくまとまっています。撮影禁止の表示も見られなかったので撮影しました。ホームページでも展示物が見られます。縄文時代の土器。中期中頃。(右)中期の後期。縄文式土器は岡本太郎が絶賛しましたが、確かに生命の大らかで前向きな息吹きを感じます。縄文というのは縄で文様をつけたから。

(左)縄文時代の遺跡の説明写真と縄文時代の女性の想像画。しかし、縄文人は入れ墨をしていたという説もあります。(中)弥生時代に始まった米作の様子のジオラマ。(右)弥生時代の土器。左の人形が可愛い。

(左)古墳時代になると鉄器が出てきます。馬具ですね。実は縄文末期や弥生時代の遺跡からも出ているのですが、それは輸入されたものだといわれてきました。ところが弥生式土器を焼く温度で鉄が生産できることが分かったのです。砂鉄を使うたたら製鉄の前に鈴石や鳴石(鉄バクテリアの死骸)を使って製鉄する技術が大陸からもたらされていたのです。その歴史は、信州の方言で「ずく」として残っています。拙書のコラムで記した「みすずかる信濃の国の鉄バクテリアがずくを出す」をぜひお読みください。

(左)馬具ですが、これは金箔が貼られた豪華なものです。大陸から騎馬民族が来た事実が証明されます。(中)信濃の国造(こくぞう・くにのみやつこ)。初代科野國造は、『古事記』も記されている崇神天皇に任命された大和系の建五百建命(たけいおたつのみこと)。森将軍塚古墳がその墳墓といわれています。妻は斎場山の麓にある会津比売神社の祭神、会津比売命(あいづひめのみこと)。出雲系です。阿蘇氏系図に関しては、色々な説があるようです。古代科野国は、大和系と出雲系が結婚してできたのです。いずれも春秋戦国時代に古代中国から渡ってきた人々が縄文人と融合して新しい国造りをしたのでしょう。(右)弥生式土器の流れを汲む土師器(はじき)。より薄く、繊細になってきます。

◉古代科野国の初代大王の墓といわれる森将軍塚古墳の歴史検証(妻女山里山通信)

(左)現在の善光寺の手前に旧善光寺がありました。その本堂周辺から出土した軒丸瓦(レプリカ)。凸鋸歯文縁八葉弁連華文と線鋸歯文縁八葉弁連華文があり、白鳳時代(7世紀後半)創建のナラ県明日香村の川原寺出土の瓦によく似ているそうです。軒平瓦は、偏行忍冬唐草文。(中)金光明最勝王経・妙法蓮華経。聖武天皇は、天平9年(737)に国ごとに釈迦像と脇侍菩薩像を祀る詔(みことのり)、12年に七重塔建立の詔、13年に国分寺建立の詔を発しました。(右)僧寺と尼寺のジオラマ。

(左)別所温泉にある曹洞宗崇福山安楽寺の国宝の三重塔の構造模型。木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築です。(中)銅製御正体(上田市真田町三島神社)。十一面観音坐像のレリーフ。平安時代後期(12世紀後半)の作で、白山信仰の本地仏として、山家神社内にあった白山寺に伝来したものと考えられています。(右)昭和7年(1932)に解体修理される以前の三重塔[左]と解体修理後の三重塔[右]。

(左)そんな奈良時代の庶民の家は竪穴式住居。狭い家に竈があり煙が充満するため眼病が蔓延しました。そのため目の神様・薬師如来を祀る寺院が各地に建立されました。(中)資料館の裏手の旧国分寺跡へ。僧寺金堂跡。敷地は約180m四方と大きなものです。敷地はしなの鉄道で分断されていますが、トンネルで行き来できます。(右)尼寺北門跡。

(左)歩道橋を渡って現在の国分寺へ。仁王門。(中)手水舎で身を清めます。(右)真田 徳川会見之地。脇の説明文を読むと、かなり具体的に書かれていましたが、終わりの方にそういうことがこの地であったとしても不思議ではないみたいな自信なさげな書き方をしていて思わず笑いました。

信濃国分寺本堂。1月7日-8日に行われる「八日堂縁日」が有名で「八日堂」とも呼ばれます。現在は山号・院号はないのですが、江戸時代には「浄瑠璃山真言院国分寺」と号したそうです。現在の本堂は、文政12年(1829年)の発願で、天保11年(1840年)に起工、万延元年(1860年)に竣工されたものです。今回は、その造営に携わった宮彫師・竹内八十吉の木彫を撮影しました。---竹内八十吉は、文化12年(1815)生まれで、山嵜儀作の16歳年長になる。太郎山神社本殿正面八十吉は明治6年に上田市太郎山神社(太郎山の頂上付近)の彫工として参加した。棟札によると彫工の最初に竹内八十吉、善光寺妻科村彫工山崎儀三久、花岡巽、彫工後藤辰蔵とある。---(北信濃寺社彫刻と宮彫師より)

木鼻の左右の木彫。獅子と象。思ったよりもずっと大きなものでした。ほぼ左右対称なのですが、よく見ると獅子の舌とか象の耳周りとか、左右で造作が少し異なります。日本人がシンメトリーを嫌うことについては、村上春樹さんの国分寺のジャズ喫茶ピーター・キャットでアルバイトをしていたことを綴った「国分寺・国立70sグラフィティ』の「ラプソディ・イン・国立。雨上がりの夜空に・・・」に考察を記しています。

中央の鳳凰象。前後の羽も一本の欅材から彫り出しているわけで、超絶技巧です。

その下の龍。圧巻です。

(左)本堂内部の額。なんて書いてあるのでしょう。(中)本堂の神鏡。(右)象の張りぼて。木鼻に日本にはいない獅子(ライオン)や象や貘をあしらうのが伝統です。

三重塔。平安時代に国風化された正規の形式とされています。

クリスマスイブの買い物にアリオ上田へ。好きなエスカルゴと正月に息子達と飲もうと、私が一番好きな日本酒・天狗舞山廃純米を買いました。屋上の駐車場から太郎山。太郎山神社の覆屋の中にある本殿の木彫も竹内八十吉作です。

駐車場から見る塩田平の里山の夕日。左の三角は夫神岳(おがみだけ)。右の台形の山は、拙書の表紙にもなっている子檀嶺岳(こまゆみだけ)。なんでこんな山名になったかは、拙書を読んでいただくと分かります。寒くなって来たので温泉に入って帰宅しました。ロンリークリスマスは、タンシチューとエスカルゴとフライドチキンのハラペーニョソースにカベルネ・ソービニヨンのチリワインでした。クリスマスジャズを聴きまくりました(笑)。

さて、今年のブログ更新はこれが最後かもしれません。この一年、ご高覧ありがとうございました。皆様よいお年を。新年はゆるゆると5日頃にアップするかもしれません。

◉上田市立信濃国分寺資料館

◉八日堂 信濃国分寺ホームページ

◉信濃国分寺wikipedia

◉信濃国分寺初詣でライブカメラ

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。