新たに明治維新の志士の銅像が祀られた象山神社を訪れました。学問の神様なので、初詣には受験生やその父母が大勢参拝に訪れます。後背には象山の名の元となった拙書にも載せている象山がそびえています。麓には象山の名の元となった中国から訪れた隠元禅師を祀る黄檗宗(おうばくしゅう)象山(ぞうざん)恵明禅寺(えみょうぜんじ)があります。第二次世界大戦の遺構、象山地下壕とともに訪れることをお勧めします。

◉象山神社公式ホームページ

象山神社の境内案内図も刷新されました。象山記念館もぜひ訪れてください。

(左)佐久間象山の騎馬像。当地ではしょうざんではなく、ぞうざんと呼んでいます。私が通った清野小学校の家庭科室には彼の肖像画が飾ってありました。(中)象山神社。(右)鳥居をくぐって左手に心字池。

拝殿。その後背に本殿。建築は象山殉難五十年祭を契機に神社建立が計画され昭和十三年に県社として創建された新しい神社。新しいので特に見るべき木彫はありません。右のご神木はイロハカエデ。松代初代藩主真田信之の寵臣で信之に殉死した鈴木右近忠重の子孫の屋敷跡があった場所で、その庭にあったものを移植したもの。

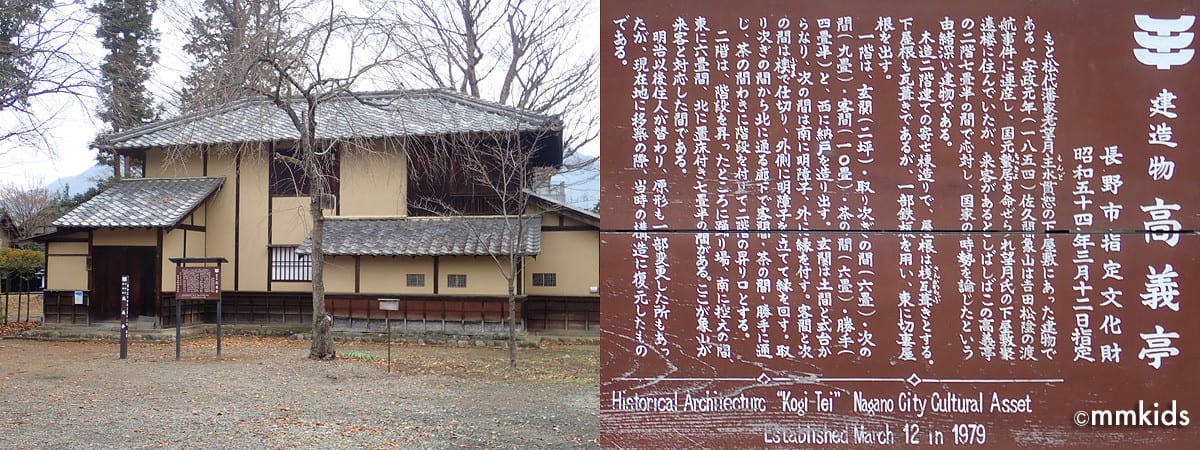

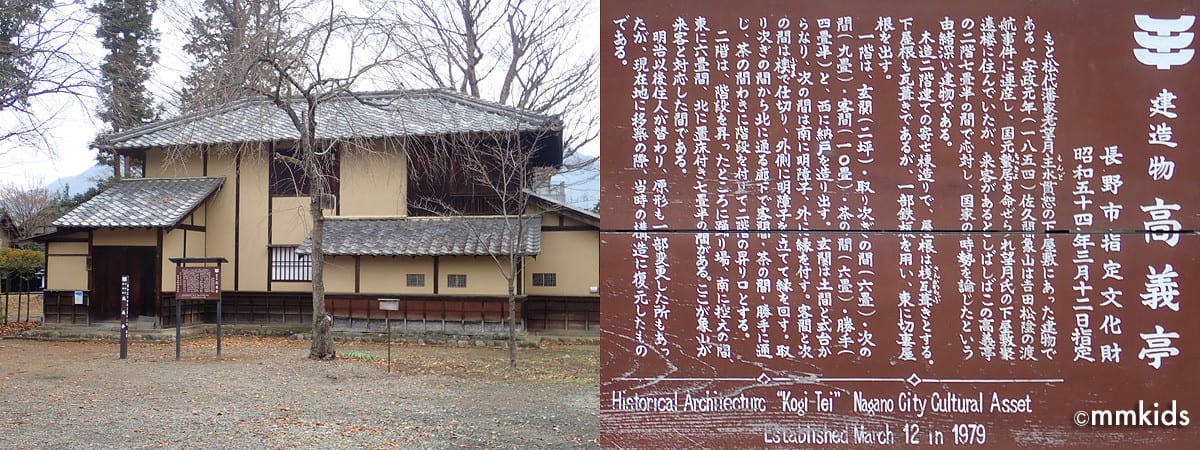

佐久間象山が安政元年(1854年)から約10年間の蟄居中に住んでいた松代藩家老望月主水の下屋敷聚遠楼の敷地内にあった建物。来客があるとこの2階に招き、応対したそうです。中岡慎太郎や高杉晋作も訪れています。

松代藩主 真田幸貫公と佐久間象山の銅像。地球儀を持つ象山。

佐久間象山は儒学者・科学者・医者・砲術家で、日本最初の電信実験をし、地震計、医療器、写真機など数多くの科学実験をしました。その多彩な才能には驚かされますが、それ以上に、世界的な視野から日本の行く末を見つめる視点を持っていたことに驚かされます。後に勝海舟にまでほら吹きなどといわれましたが、結局鎖国が続いた後の日本では、彼の才能と見識を真に理解できる人は誰もいなかったのでしょう。ただ、そんな象山も、明治維新が英仏金融勢力による日本隷属を企て、明治維新は結局彼らが薩長の田舎侍を利用したクーデターになるとは、想像もできなかったのではないでしょうか。

象山の正室は門弟勝海舟の妹順子ですが子がなく、嫡子は側室お菊の生んだ恪二郎です。象山の敵を討つべく新撰組に入りましたが、生来のわがままで役立たず、後に司法省に入りましたが、食中毒で29歳で亡くなっています。象山はケツがでかい女がいいと言っていたそうですが、勝海舟の娘はたぶんそうだったのでしょうね。でも子ができませんでした。多産とお尻の大きさは無関係です。

心の池。この向こう側の小径を行くと象山の生家跡。生家跡の片隅にある煙雨亭は、象山が元治元年、凶刃に倒れるまでの2ヶ月間を過ごした煙雨楼の遺構で、 煙雨楼の茶室を移築したもの。煙雨楼は2階家で京都木屋町の鴨川畔にあったそうです。

(左)心の池の無事カエル(帰る)大明神。交通安全の神様です。(中)後背にそびえる象山。拙書でも紹介していますが、ぜひ登ってみてください。桜の季節は特にお勧めです。(右)昔は松代の街中にあった神社右手の泉水路。各家々の庭をつないでいるものもあります。黒澤明監督の『椿三十郎』を思い出します。

千曲市生萱の沢山川辺りにある佐久間象山の大砲試射地。砲弾は屋代の一重山を越えて幕府領の満照寺に着弾とよくいわれていますが、これはでっち上げ。佐久間象山を快く思わない人達が地元の子供に駄賃をあげて実際は一重山手前に着弾したものを運び上げて満照寺に落としたものだそうです。

冷えた体を温めに戸倉上山田温泉の万葉超音波温泉へ。大きな晩白柚が30個ほど浮かんでいました。柚子も。温まって帰りました。

明治維新は欧米金融機関の傀儡となった薩長や土佐藩の田舎侍が起こしたクーデターでした。写真の明治天皇はなりすました大室寅之祐か。

◉「明治維新オールスター写真は本物」ツイッターで相互フォローしている佐伯まお氏のブログ記事上の写真は氏のブログからお借りしました。このブログ記事の明治天皇の若き頃の写真と天皇時代の写真は、どう見ても同一人物。詳しくは田布施システムで検索を。こう書くと、私が天皇制反対と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。海外に何度も放浪や旅をしてきた時に、皇室の凄さも知ったのです。天皇皇后の外交力というのは、外交官100人にも勝るものです。政治力を奪われ、職業選定の自由もなく、つまり基本的人権もないわけで、日本のために勤しんでいるわけです。天皇=エンペラーは、国王女王、ローマ法王よりも格上なのです。完全な平等など存在しません。旧ソ連の共産主義も、極一部の特権階級とそれ以外の貧民を生み出しただけでした。ブラック企業並みの激務をこなす天皇や皇后には、常人には絶対に務まらないと思います。昔、有栖川記念公園の坂を、朝散歩で登っていたら、角から白バイと先導車が。続いて黒塗りの大きな車が。突然1m前の車の後部の窓が開き、美智子さんが私のためにお辞儀をしてくれました。おはようございますとお辞儀をしましたが、いやあこんな朝早くから大変だなとつくづく思ったことがありました。私には無理です。昭和天皇は極悪人でしたが、それを分かっていた平成天皇は壮絶な努力をしたのでしょうね。

◉「田布施システム」と明治天皇替え玉説 長州藩は長年、南朝の末裔をかくまってきたという。桂小五郎・伊藤博文ら長州の志士たちは、この南朝の末裔を天皇にして政権を取ろうと考えた。攘夷派だった孝明天皇(北朝)と息子を暗殺、大室寅之助少年を即位させたという。明治維新のプロセス全体が、ロスチャイルド系商社のプロデュースによるものだという話。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

◉象山神社公式ホームページ

象山神社の境内案内図も刷新されました。象山記念館もぜひ訪れてください。

(左)佐久間象山の騎馬像。当地ではしょうざんではなく、ぞうざんと呼んでいます。私が通った清野小学校の家庭科室には彼の肖像画が飾ってありました。(中)象山神社。(右)鳥居をくぐって左手に心字池。

拝殿。その後背に本殿。建築は象山殉難五十年祭を契機に神社建立が計画され昭和十三年に県社として創建された新しい神社。新しいので特に見るべき木彫はありません。右のご神木はイロハカエデ。松代初代藩主真田信之の寵臣で信之に殉死した鈴木右近忠重の子孫の屋敷跡があった場所で、その庭にあったものを移植したもの。

佐久間象山が安政元年(1854年)から約10年間の蟄居中に住んでいた松代藩家老望月主水の下屋敷聚遠楼の敷地内にあった建物。来客があるとこの2階に招き、応対したそうです。中岡慎太郎や高杉晋作も訪れています。

松代藩主 真田幸貫公と佐久間象山の銅像。地球儀を持つ象山。

佐久間象山は儒学者・科学者・医者・砲術家で、日本最初の電信実験をし、地震計、医療器、写真機など数多くの科学実験をしました。その多彩な才能には驚かされますが、それ以上に、世界的な視野から日本の行く末を見つめる視点を持っていたことに驚かされます。後に勝海舟にまでほら吹きなどといわれましたが、結局鎖国が続いた後の日本では、彼の才能と見識を真に理解できる人は誰もいなかったのでしょう。ただ、そんな象山も、明治維新が英仏金融勢力による日本隷属を企て、明治維新は結局彼らが薩長の田舎侍を利用したクーデターになるとは、想像もできなかったのではないでしょうか。

象山の正室は門弟勝海舟の妹順子ですが子がなく、嫡子は側室お菊の生んだ恪二郎です。象山の敵を討つべく新撰組に入りましたが、生来のわがままで役立たず、後に司法省に入りましたが、食中毒で29歳で亡くなっています。象山はケツがでかい女がいいと言っていたそうですが、勝海舟の娘はたぶんそうだったのでしょうね。でも子ができませんでした。多産とお尻の大きさは無関係です。

心の池。この向こう側の小径を行くと象山の生家跡。生家跡の片隅にある煙雨亭は、象山が元治元年、凶刃に倒れるまでの2ヶ月間を過ごした煙雨楼の遺構で、 煙雨楼の茶室を移築したもの。煙雨楼は2階家で京都木屋町の鴨川畔にあったそうです。

(左)心の池の無事カエル(帰る)大明神。交通安全の神様です。(中)後背にそびえる象山。拙書でも紹介していますが、ぜひ登ってみてください。桜の季節は特にお勧めです。(右)昔は松代の街中にあった神社右手の泉水路。各家々の庭をつないでいるものもあります。黒澤明監督の『椿三十郎』を思い出します。

千曲市生萱の沢山川辺りにある佐久間象山の大砲試射地。砲弾は屋代の一重山を越えて幕府領の満照寺に着弾とよくいわれていますが、これはでっち上げ。佐久間象山を快く思わない人達が地元の子供に駄賃をあげて実際は一重山手前に着弾したものを運び上げて満照寺に落としたものだそうです。

冷えた体を温めに戸倉上山田温泉の万葉超音波温泉へ。大きな晩白柚が30個ほど浮かんでいました。柚子も。温まって帰りました。

明治維新は欧米金融機関の傀儡となった薩長や土佐藩の田舎侍が起こしたクーデターでした。写真の明治天皇はなりすました大室寅之祐か。

◉「明治維新オールスター写真は本物」ツイッターで相互フォローしている佐伯まお氏のブログ記事上の写真は氏のブログからお借りしました。このブログ記事の明治天皇の若き頃の写真と天皇時代の写真は、どう見ても同一人物。詳しくは田布施システムで検索を。こう書くと、私が天皇制反対と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。海外に何度も放浪や旅をしてきた時に、皇室の凄さも知ったのです。天皇皇后の外交力というのは、外交官100人にも勝るものです。政治力を奪われ、職業選定の自由もなく、つまり基本的人権もないわけで、日本のために勤しんでいるわけです。天皇=エンペラーは、国王女王、ローマ法王よりも格上なのです。完全な平等など存在しません。旧ソ連の共産主義も、極一部の特権階級とそれ以外の貧民を生み出しただけでした。ブラック企業並みの激務をこなす天皇や皇后には、常人には絶対に務まらないと思います。昔、有栖川記念公園の坂を、朝散歩で登っていたら、角から白バイと先導車が。続いて黒塗りの大きな車が。突然1m前の車の後部の窓が開き、美智子さんが私のためにお辞儀をしてくれました。おはようございますとお辞儀をしましたが、いやあこんな朝早くから大変だなとつくづく思ったことがありました。私には無理です。昭和天皇は極悪人でしたが、それを分かっていた平成天皇は壮絶な努力をしたのでしょうね。

◉「田布施システム」と明治天皇替え玉説 長州藩は長年、南朝の末裔をかくまってきたという。桂小五郎・伊藤博文ら長州の志士たちは、この南朝の末裔を天皇にして政権を取ろうと考えた。攘夷派だった孝明天皇(北朝)と息子を暗殺、大室寅之助少年を即位させたという。明治維新のプロセス全体が、ロスチャイルド系商社のプロデュースによるものだという話。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。