明けましておめでとうございます。初詣は会津比売神社へ。会津比売命は、諏訪大社の祭神、建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)の子、出速雄命(いずはやおのみこと・伊豆早雄)の子といわれています。つまり大国主命の曾孫。しかも、古事記によると神武天皇の子、神八井耳命(かむやいみみのみこと)の子孫といわれる、大和王権より初代科野(信濃)国造に任ぜられた武五百建命(たけいおたつのみこと)の室(妻)といわれています。

■科野国造 武五百建命と妻 会津比売命の家系図(諸説あり)

神武天皇--神八井耳命--武宇都彦命--武速前命--敷桁彦命--武五百建命--健稲背

大国主命--建御名方富命--出速雄命--会津比売命(出速姫神)

会津比売神社はいわゆる式外社(『延喜式』神名帳に記載の無い神社)ですが、「国史現在社」です。「国史現在社」とは、式外社ですが、『六国史』にその名前が見られる神社のことを、特に国史現在社(国史見在社とも)と呼びます(広義には式内社であるものも含む)。『六国史』とは、『日本書紀』、『続日本紀』、『日本後紀』、『続日本後紀』、『日本文徳天皇実録』、『日本三代実録』。

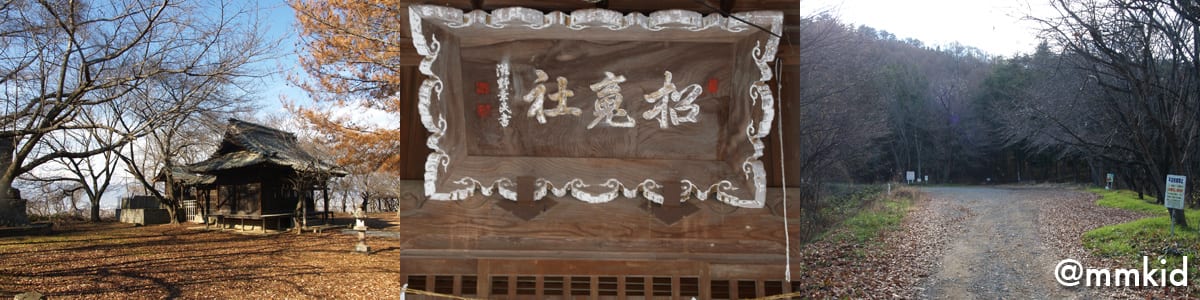

(左)戊辰戦争以降の戦没者を祀る妻女山松代招魂社。(中)その南にある大正天皇が皇太子の特に訪れた石碑。大阪から来た男性を堂平大塚古墳へ亡き友人の慰霊碑に参るので、斎場山と陣馬平案内しますが行きませんかと。お連れしました。帰ると中国人の歴史好きカップルが来訪。謙信の本陣と伝わる斎場山の話をし、拙書も紹介しました。(右)慌ただしく帰宅して昼は信州の埴科と更科の郷土料理、おしぼりうどんの用意。うどんは地元のユメセイキや地粉をブレンドした私の手打ちです。汁と絡みやすい様にやや柔らかめ。おしぼりは、友人のS氏が作った激辛の辛味大根。これに信州味噌を溶いて花鰹をまぶした汁でいただきます。長く太く生きるという願いを込めた正月料理です。うどんの原点の食べ方ともいわれる古い郷土料理です。私のおしぼりうどんのレシピはこちら。長野市南部の篠ノ井や松代、千曲市の戸倉上山田温泉、坂城町では食べられるお店があります。ぜひ一度食べてみてください。うどんに対する概念が変わります。おしぼり蕎麦もおすすめ。

妻女山(旧赤坂山)展望台からの西北西の展望。北アルプスは晴れているようですが、その手前に雲がかかっています。一番右の里山は茶臼山。その右奥は虫倉山。あそこまでが松代藩の領地でした。

真北を見ると川中島(善光寺平)。おだやかな元旦です。午前中はほぼ無風でした。戸隠連峰と飯縄山は雲に隠れています。手前の広大な農地は名産の長芋畑。長芋100%のお好み焼きは絶品です。手作りさつま揚げに入れたり、海老しんじょうにしたり、色々応用が効きます。また、とろろはインフルエンザに対する予防効果もあるそうです。

東方は松代城方面。昨年は『真田丸』ので大賑わいでしたが、その余韻は、まだ続いていて、大勢の人が訪れています。ゴールデンウィークぐらいまでは続きそうです。鞍骨城からご夫婦が下りてきました。5,6人のハイカーが登った様です。拙書を愛読してくださっているそうです。面白くて毎日読んでいると言ってくださいました。本当に嬉しいことです。

その後、松代PAへ。ここは外からも利用できます。中央の丸い山が斎場山(旧妻女山)。山頂は謙信の本陣と伝わる山で、古代科野国の古墳です。松代PAには松代の説明看板もあります。

松代PAから南方の眺め。逆光でパノラマ写真は無理かなと思ったのですが、なんとかつないでみました。保基谷岳の手前のプリン型の山は皆神山です。右の陣馬平を右へ下ると長坂峠。奥に斎場山、下って妻女山と続きます。帰って奄美黒糖焼酎のれんとのお湯割りを飲みながらゆるゆると天皇杯の鹿島 vs川崎戦を見ました。本当に穏やかな元旦でしたが、今年は何か重大な事件や天変地異が起きる予感がします。

◆貞観地震と仁和地震

•貞観元年(859年)河内・和泉両国の陶窯用の薪山争い起こる。饒益神宝を鋳造する。

★貞観2年(860年)出速雄神に従五位下〔延喜元年(901年)の日本三代実録〕

•貞観3年(861年)4月7日、直方隕石が落下。落下の目撃がある世界最古の隕石。

★貞観4年(862)埴科郡大領外従七位金刺舎人正長。廿日戊子 信濃國埴科郡大領-外從七位上-金刺舍人-正長(日本三代実録)

★貞観5年(863)信濃国諏訪郡の人右近衛将監正六位上金刺舎人貞長、姓を大朝臣と賜わる。これ神八井耳命の苗裔(びょうえい)也。

•貞観6年(864年)富士山噴火(貞観大噴火)

•貞観8年(866年)閏3月10日、内裏朝堂院の正門・応天門が放火によって炎上、これを巧みに利用して伴氏・源氏の追い落としに成功した藤原良房は、同年8月19日、天皇の外祖父であることを理由に人臣初の摂政に任命された。応天門の変。

★貞観8年(866年)に會津比売神に従四位下

•貞観10年(868年)7月8日、播磨国で地震。日本三代実録によれば官舎、諸寺堂塔ことごとく頽倒の記述。前年から引き続き、毎月のように地震があったことも見受けられる。

•貞観11年(869年)格12巻が完成。貞観地震とそれに伴う貞観津波が発生。貞観の韓寇。

•貞観12年(870年)貞観永宝が鋳造される。

•貞観13年(871年)式20巻が完成。貞観格式の完成。鳥海山噴火。

★貞観14年(872年)出速雄神に従五位上

•貞観16年(874年)開聞岳噴火。

•元慶2年(878年)相模・武蔵地震(現在の関東地方における地震)伊勢原断層の活動によるM 7.4の大地震

★元慶2年(878年)出速雄神に正五位下

•仁和3年(887年)8月22日(8月26日)に仁和地震(南海地震、M 8.0~8.5。東海・東南海との連動説も有り)。

八ヶ岳が突然水蒸気爆発をおこし崩壊。千曲川・相木川を堰き止めて“大海(南牧湖)”や“小海湖”を造った。天狗岳と硫黄岳の東側斜面が大きく崩れた跡が今でも見られる。

•仁和4年(888年)決壊し、善光寺平までその被害は及んだ。

•寛弘8年8月3日(1011年9月3日)に再決壊。下流域に再び災厄を撒き散らして完全に消滅した。

長さ3kmに達した「小海」は、古地図等からその後600年以上、江戸時代初期まで残っていたことが確認できるが、いつどうやって消滅したのか判っていない。

•延喜元年(901年)の日本三代実録。会津比売神社は式外社となる。

•寛保2年(1742年)の大洪水が「戌の満水」。死者は2800人以上。

•弘化4年(1847)善光寺地震による土砂崩れが犀川をせき止め、崩壊し下流に大きな被害をもたらした。死者は8600人以上。松代藩の財政は破綻した。

翌日の2日は、さらに穏やかな日となりました。家にいては食べて飲んで太るだけなので茶臼山へ。足跡がけっこうあったので元旦ハイクをした方がいるようです。MTBの轍もありました。友人がここの登山道の整備をしていて、MTBのコースとしての整備も考えているということです。拙書でも紹介の小松原コースは、ハイカーも少なくコースもMTB向きなので提案をしました。まず北アルプス展望台へ。白馬三山と右手前に神話の山、虫倉山。2014年の神城断層地震で山頂が4割も崩壊してしまいました。残りの4割にもクラックが入っているので、再び大地震があれば崩壊必至です。

帰りの道すがら。信里小学校の少し下から善光寺平南部のパノラマ。山座同定をしてみました。亜高山も積雪が少なめの新年です。

●妻女山(斎場山)について研究した私の特集ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」。「きつつき戦法とは」、「武田別動隊経路図」など。このブログでも右上で「妻女山」でブログ内検索していただくとたくさん記事がご覧いただけます。

●上杉謙信布陣の斎場山と陣場平「今昔物語」 昭和22年にGHQが撮影した斎場山、妻女山、陣場平の空撮と江戸時代後期の榎田良長彩色『川中島謙信陣捕之圖』。

●川中島合戦と山名についての考察。斎場山と妻女山まとめ。 ホームページとブログから選択して作ったリンク集「妻女山まとめ」

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

■村上春樹さんのジャズ喫茶 - 『国分寺・国立70sグラフィティ』目次 [CONTENTS]