『中国正史 倭人・倭国伝全釈』鳥越憲三郎(1914年 - 2007年)中央公論社2004年刊。大阪教育大学名誉教授、日本生活文化史学会会長。専攻、文化人類学・古代史。以前、中国正史の記事で取り上げましたが、今回は更に深く掘り下げてみたいと思います。とはいえ全てを紹介するのは無理なので、興味を持たれたら本書(古書)を買い求めることをお勧めします。この書以外に中国正史そのものを和訳されているものや中国の博物館のサイトや中国版ウィキも参照しました。この記事は、中国正史から古代日本を見る入り口という感じです。

※画像は下にまとめて掲載。

■中国正史とはー

『漢書』から『旧唐書』までの11の史書のこと。本書はその全てを日本語で読み下し、語句の注釈、詳細な解説をした初めての本。日本の古代史を紐解くには中国正史は必須。これ以降たくさんの研究者により関連図書がたくさん出ています。

■倭人とはー

著者がいう「倭人」とは日本人だけのことではない。中国南部の長江流域に発祥し、稲作と高床式住居を特質とし東南アジアからインドネシア、朝鮮半島南部から日本列島まで移動分布した民族のこと。

ここでいう倭人とは、中国古代における春秋時代の呉越の民のこと。まず呉が滅び、後に越が滅んだ。そのエリートたちが大挙日本へ移住したということ。呉という国名は、春秋時代と三国志時代があるが、ここで扱うのは前者である。

■縄文人と共に日本人の祖といわれる呉越の倭人ー

呉越の興亡は、後漢初期の趙曄(ちょうよう)による『呉越春秋』や『春秋左氏伝』『国語』『史記』に綴られている。

呉(ご:BC585年頃〜BC473年)の痕跡は地名や言葉で残る。広島の呉(くれ)、着物を売る店は呉服屋、呉織、呉布、呉汁。呉服の語源は、古代中国の呉の国から絹織物の技術や生地が日本に伝わったことに由来する。呉服は「くれはとり」といい元は絹織物を作る職人のこと。

越(えつ:BC600年頃〜BC306年)は越国(こしのくに)、越前、越中、越後などで残る。ベトナムは越南と書くが、越は春秋戦国時代に楚(そ)に滅ぼされ、一部はベトナムに、一部は日本に移住したという。

ゲノム解析により、縄文人のDNAはアイヌの人々で70%、沖縄の人々で30%。それ以外の人々で10〜20%であるといわれている。つまり日本人のほとんどのルーツは大陸から来た倭人(弥生人)であるということ。

■呉の太伯とはー

前漢の武帝の時代に司馬遷によって編纂された『史記』には、呉の始祖太伯について記されている。BC1000年頃、太伯は周の王家の三人兄弟の長男であったが、三男の季歴に王位を譲り、次男の虞仲と共に南蛮の地といわれた呉に下り周の王家の子ということで首長となる。後に季歴に呼び戻されるが断り、断髪し黥面文身(全身に入れ墨)となる。当時、入れ墨は蛮族の証であった。太伯と虞仲は自らの国を立て、国号を句呉(こうご)とする(後の呉)。

BC480年頃より、呉は越による激しい攻撃を受け、BC473年、ついに呉の首都姑蘇が陥落、呉王夫差は自害し滅亡した。『史記』には「周の元王三年、越は呉を亡し、その庶(親族)とともに海に入りて倭となる」と記されている。「臥薪嘗胆」という言葉は夫差の攻防から生まれた。熊本菊池の松野家に伝わる「松野連系図」では、夫差の子「忌」が江南を離れ日本に渡り国を造ったとされる。それが後の狗奴(くぬ)国であるという。狗奴国は、飛騨(斐太)王朝とも与せず。縄文人とも交わることをしなかったという。

BC1000年頃から入ってきた渡来人は家族単位や村単位であったが(縄文人との融合もあった)、滅亡した呉の一派は王家の系統で人数が多かったと思われる。その後に滅亡した越の人々も渡来し弥生時代を作った。

■日本の倭人とはー

『後漢書』倭伝に「会稽(かいけい)の海外に東鯷人(とうていじん)あり。分かれて二十余国を為す。」とある。鯷とは大鯰(大なまず)のこと。呉人の風俗を「提冠提縫」といい大鯰の冠を被っていたとされる。そして黥面文身(全身入れ墨)であった。『史記』には徐福の東渡が、『後漢書』には5-6世紀の日本について、倭国、扶桑国、文身国、女国、大漢国があるとの記述がある。会稽郡は、秦代から唐代にかけて設置された郡で呉越辺りをいう。「会稽」という言葉は、中国の春秋時代、越王勾践が呉王夫差に敗れ、会稽山で屈辱的な講和を結んだ故事に由来する。

■徐福伝説とはー

BC210年頃、秦の始皇帝の命を受け、不老不死の薬を求めて日本に渡来した人物で、その伝説は日本中に残る。少年少女3000人(『神皇紀』では558人)と多くの百工(技術者)、武士とともに、五穀の種と繭を持って大船85隻で来訪。結局帰らず全国に散らばり、稲作、製鉄、養蚕を伝え、クニをつくり王となり弥生時代を拓いた。全国各地に徐福伝説が残っている。徐福の村は古代に失われた10のユダヤ部族のひとつの末裔ともいわれている。帰らなかった理由は、不老不死の薬が見つからなかったというものと、最初から秦の始皇帝を騙して帰るつもりはなかったというものがある。程なく秦は滅び、徐福集団は完全に定着したと思われる。徐福や子孫が残したという『神皇紀(富士古文書)』に注目したい。『記紀』の様な神話的要素がなく史実の様に記されている。

徐福は江戸時代でも相当に知られていた様で、かの葛飾北斎も徐福の肉筆画を描いている。徐福は伝説上の人物とされてきたが、1982年に中国江蘇省の徐阜村が古くから徐福村と呼ばれ、徐福に関する遺跡や伝承があることが分かり、実在の人物であることが証明された。徐福については、『阿曇族と徐福 弥生時代を創りあげた人たち』亀山勝著もおすすめ。ヤマト王権や天皇が尊崇した伊勢神宮の灯篭に六芒星(ダビデの星)があるのは有名だが、そのヤマト王権は先に渡来し定着した出雲を恐れたといわれている。

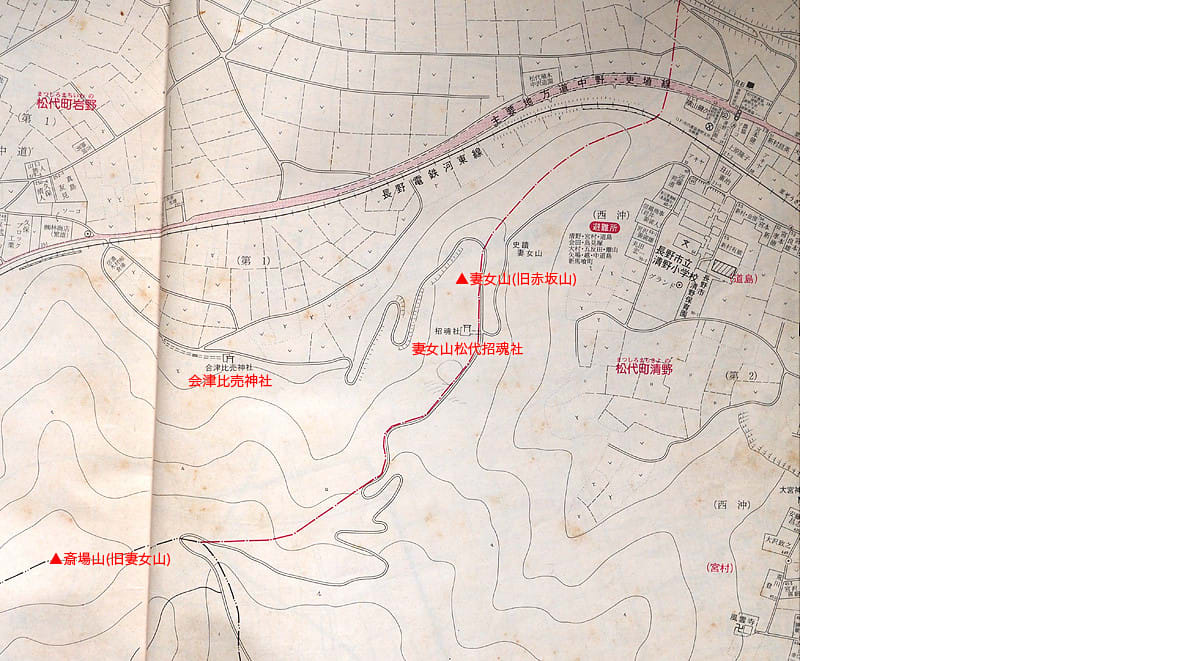

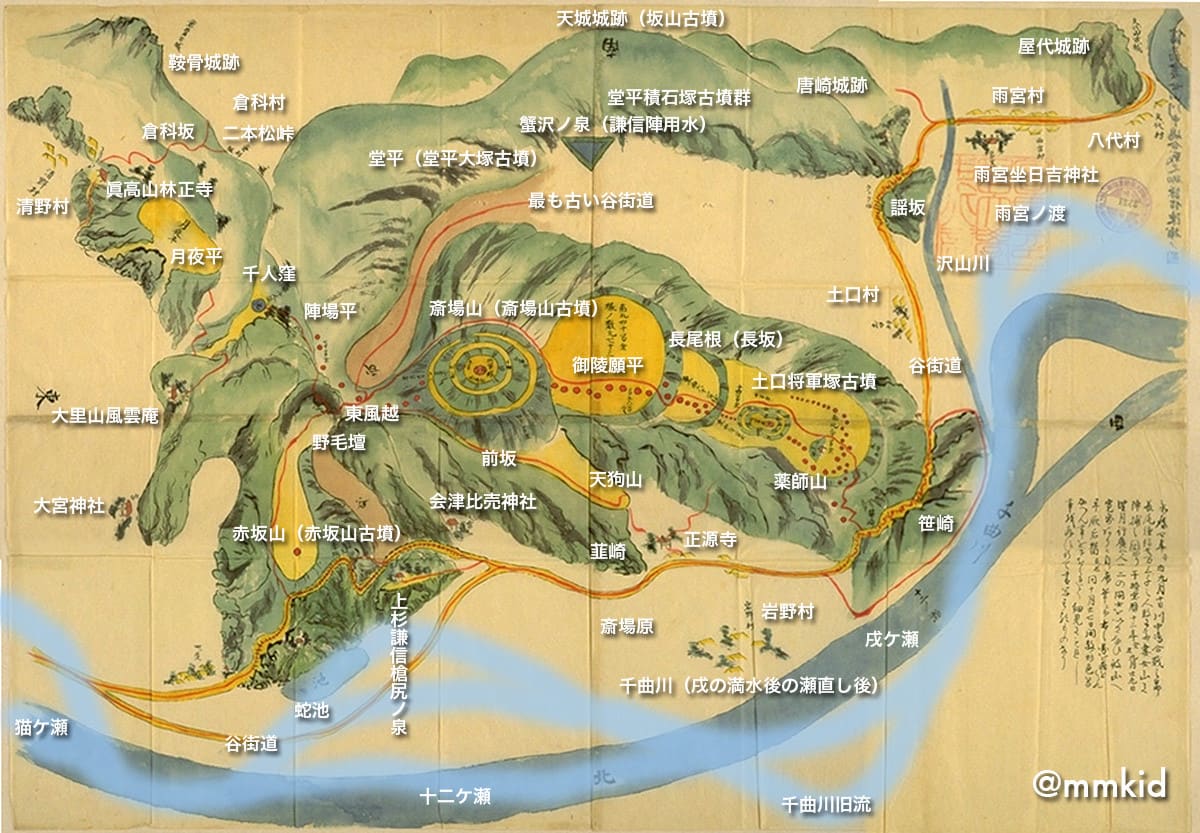

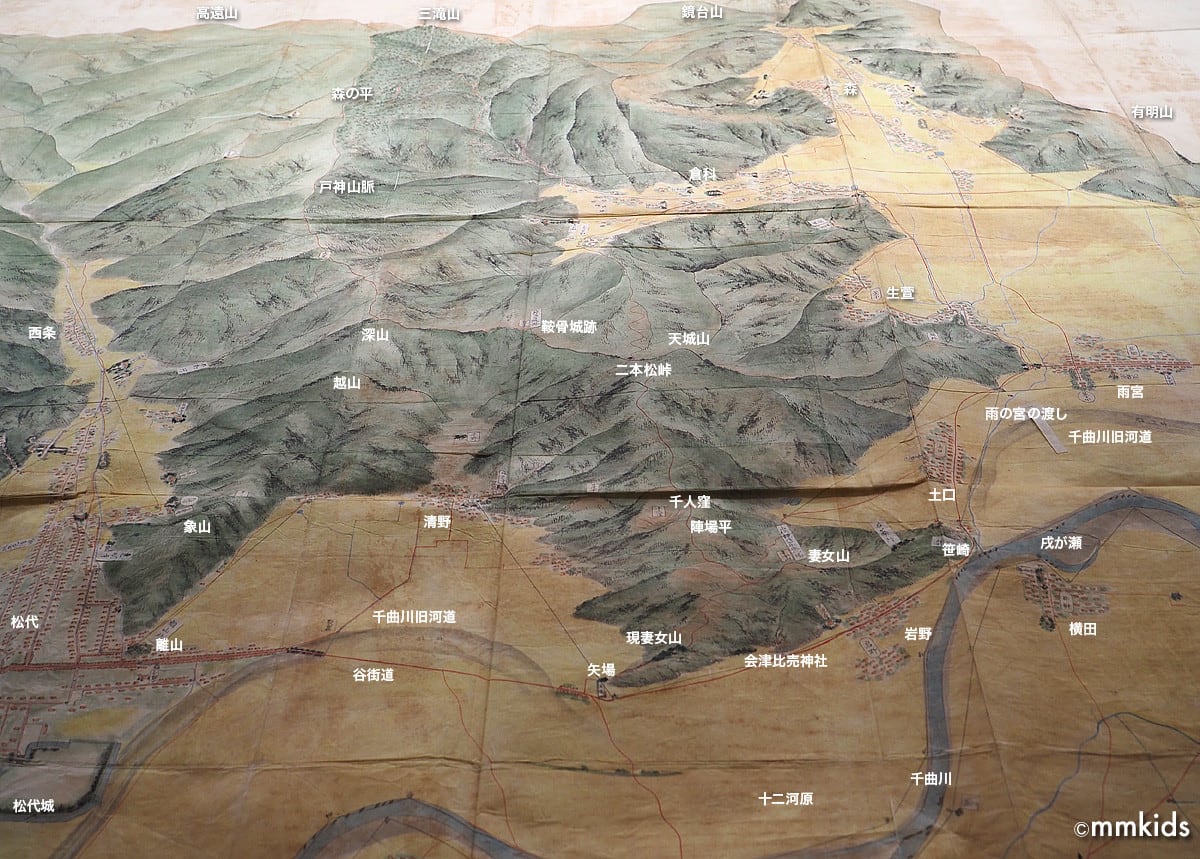

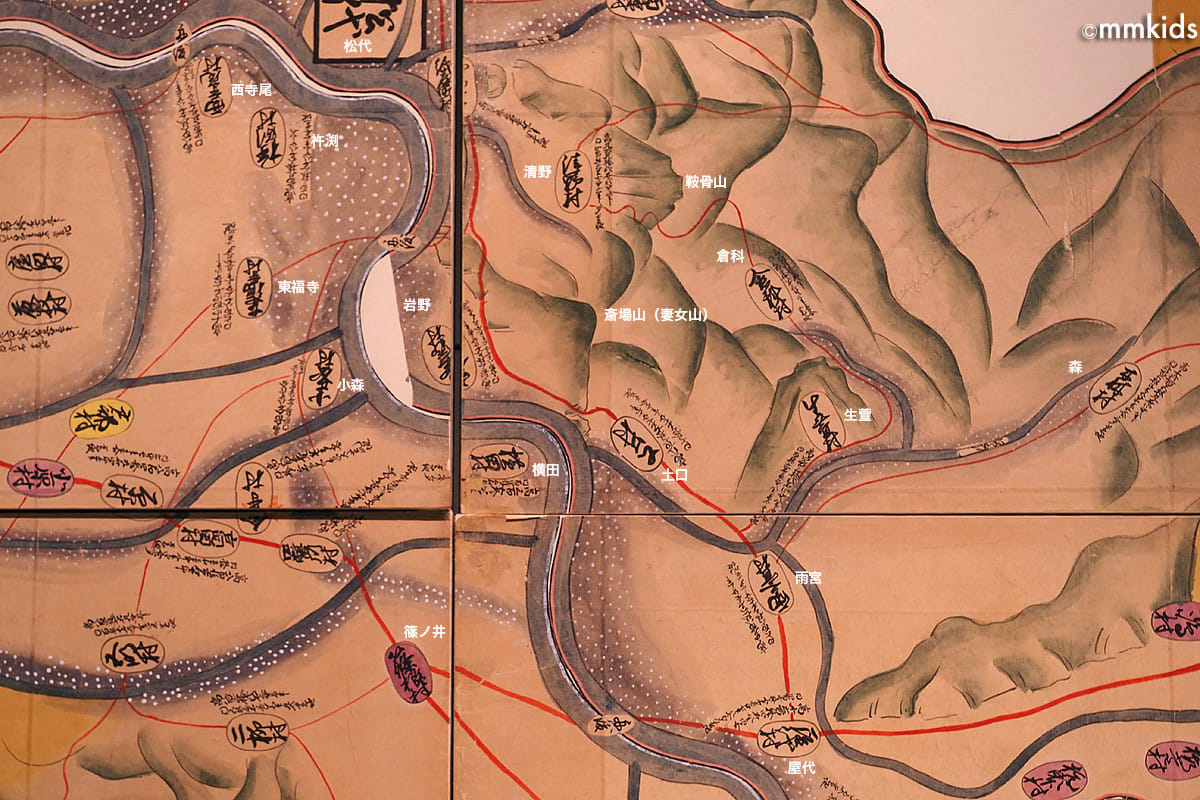

科野のクニの崇神天皇に初代科野國造に任命された神武天皇の後裔の武五百建命(たけいおたつのみこと)の妻は、妻女山麓の会津比売神社の祭神の会津比売命(あいづひめのみこと)だが、曽祖父は大国主命で出雲系。古代科野のクニはヤマト系と出雲系が結婚してできたといえる。ヤマト王権が出雲を取り込もうとする政略結婚だったのだろうか。武五百建命は、東日本最大の前方後円墳、森将軍家古墳に埋葬されていると思われる。

■邪馬台国ー

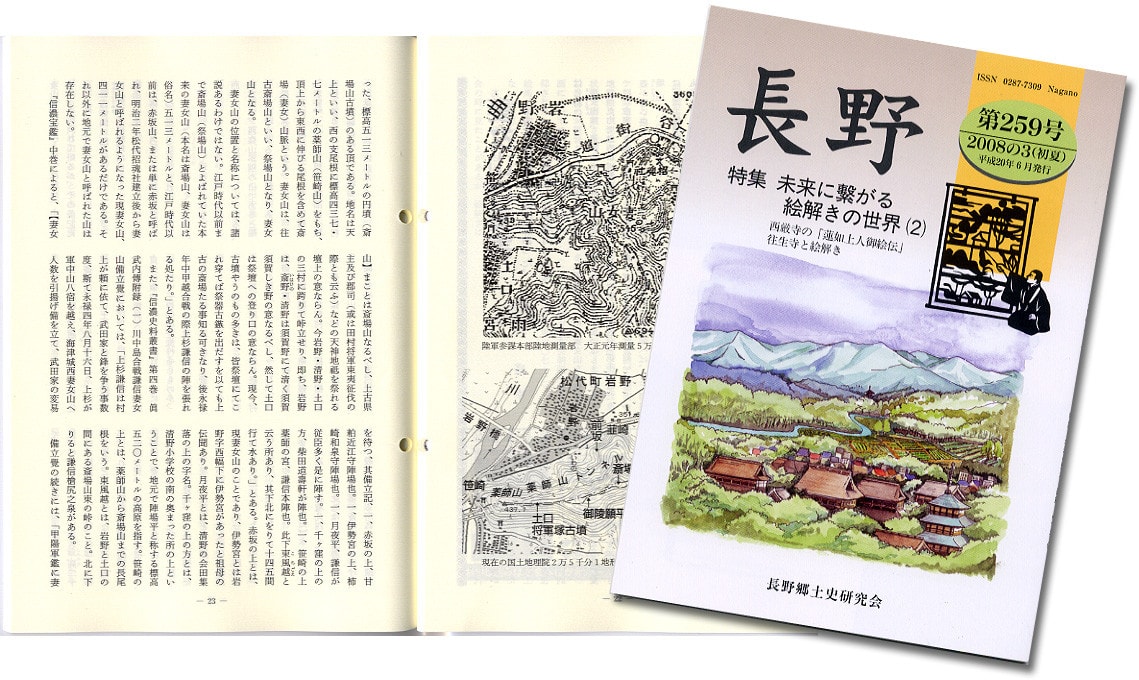

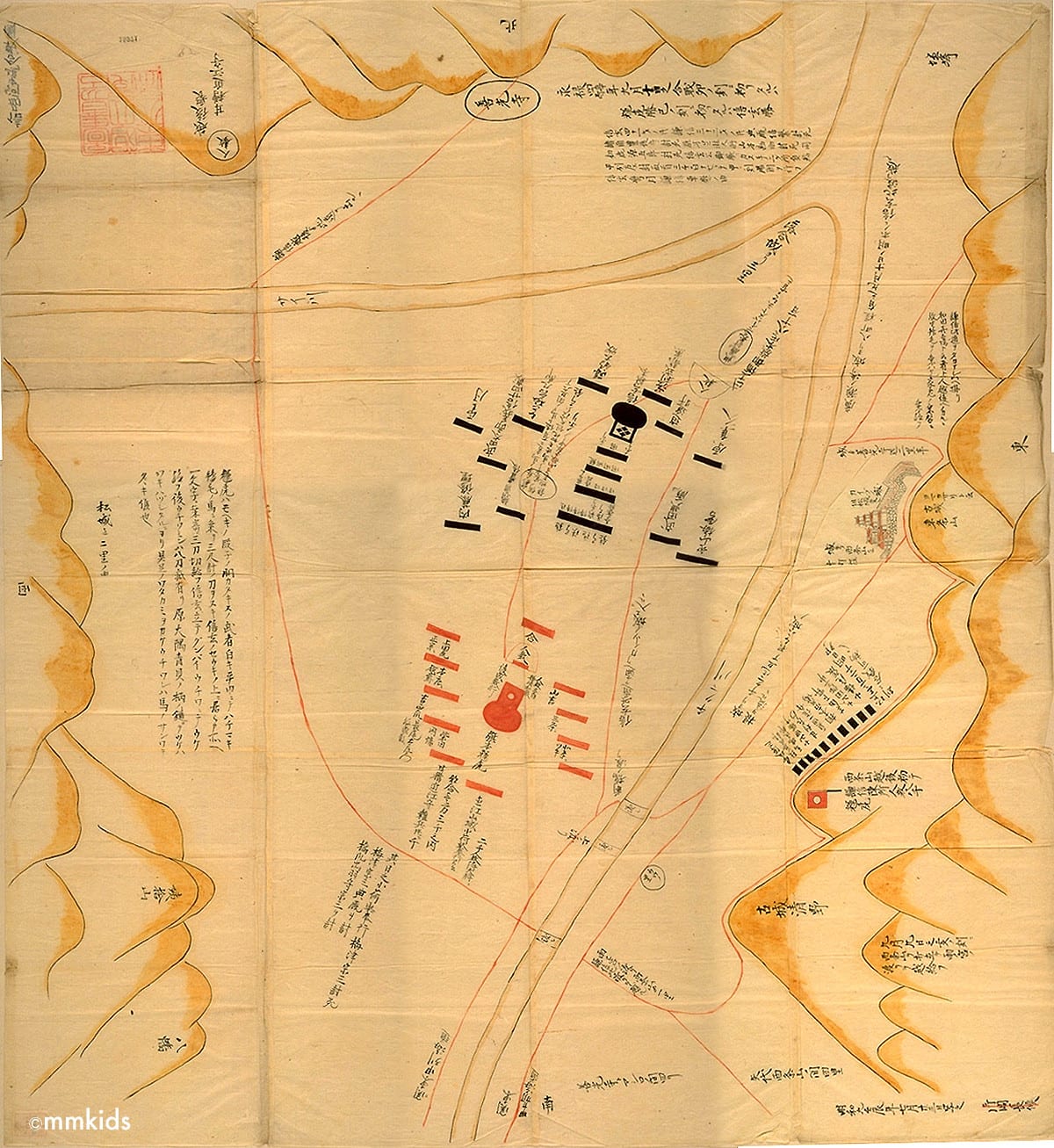

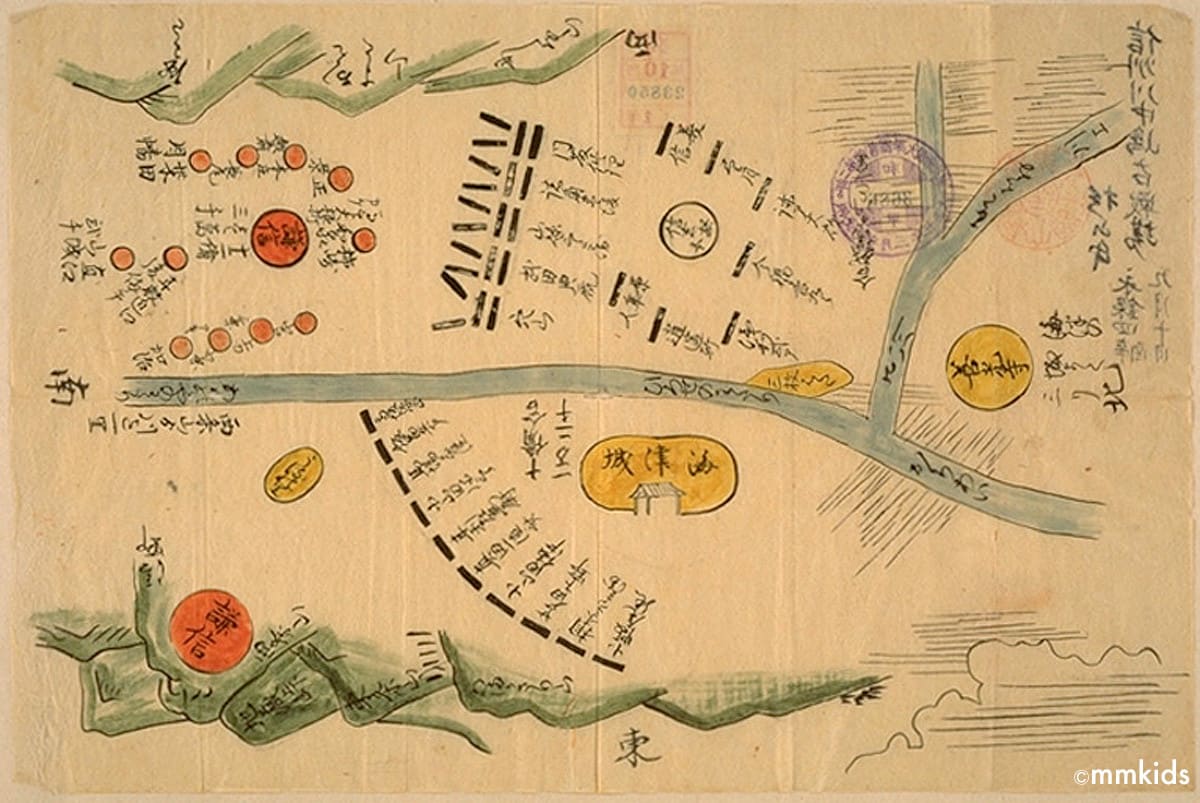

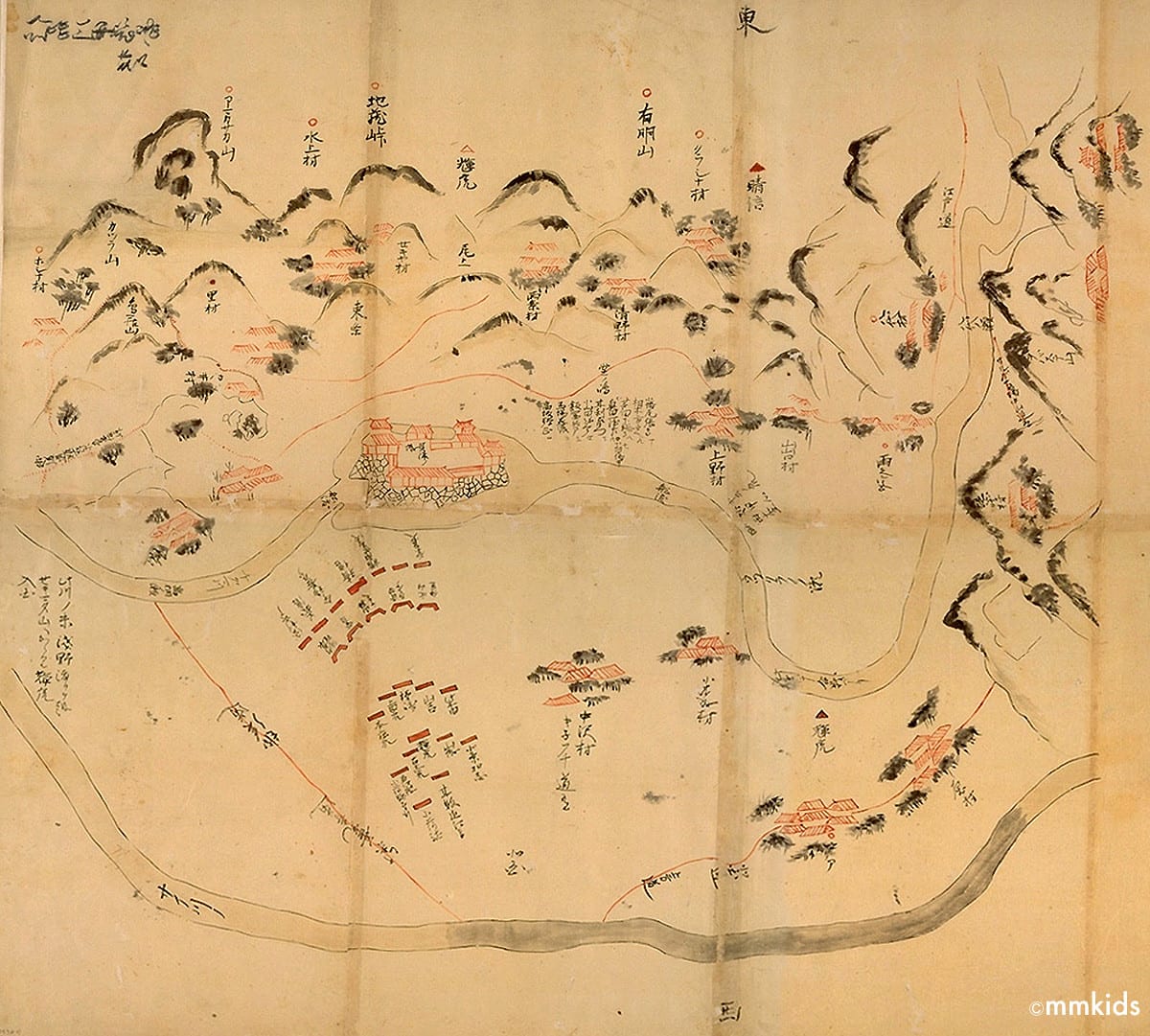

畿内説、九州説、東遷説、阿波説などがあるが、私はそのことにあまり拘泥しない。呉人、越人、徐福一派、高句麗人などの渡来人と関連付けて時間軸を遡っていく方が史実に近づけるのではないかと考えている。『魏志倭人伝』の著者の陳寿は倭国に来たことがない。全て伝聞で記している。距離とか方向をまともに研究してもあまり意味がないと思う。ずっと後世の「川中島の戦い」の江戸時代に描かれた絵図を取り上げて記事にしたが、伝聞で描かれた絵図は皆山の位置や方向が間違っていた。伝聞の精度はあまり信用できない。

本書では、各正史に記された邪馬台国について検証されている。『三国志』は、魏呉蜀の三国があったAD220〜280年の歴史を陳寿が記したもの。原本は失われ南宋の刻本が考察の対象となっている。そのうちのひとつが『魏志倭人伝』。60ページ近くにわたり検証されているが、あまりに大量で複雑。これは本書を買い求めていただくしかない。対馬、壱岐、糸島などについて図示しながらの詳細な解説もある。

■『魏志倭人伝』ー

『魏志倭人伝』は、『三国志』中の「魏書」第30巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条の略称。卑弥呼は247年に中国に使いを送り、その後亡くなったという。『古事記』は和銅5年(712年)に、『日本書紀』は養老4年(720年)いずれも奈良時代に完成したという。合わせて『記紀』という。『日本書紀』には卑弥呼の記述がない。そのことが邪馬台国九州説を裏付ける根拠のひとつとなっている。『魏志倭人伝』によると、邪馬台国は三十余のクニからなる倭国の頂点で女王卑弥呼が支配していた。倭国は元々男王が治めていたが、倭国大乱が起き卑弥呼を共立し倭国連合が成立した。上越市の斐太遺跡は、その倭国大乱の時に緊急避難的に作られたという弥生時代の集落の遺跡である。

■『晋書』の『魏志倭人伝』ー

晋の初代皇帝の武帝が即位したのがAD265年。266年に倭国から使者が来て貢物を献上したとある。ただこの倭国が邪馬台国か狗奴国だったのかは不明だが、両国の紛争の際に魏の軍使一行が邪馬台国の応援に来たとあるので邪馬台国であろうとの見解。その間に卑弥呼が亡くなり13歳の台与(とよ)が女王となる。武帝の即位の献上は台与によるものという。邪馬台国は物部王朝、狗奴国は葛城(かつらぎ)王朝と筆者は解く。

物部王朝は、娘三人を葛城王朝の第八代孝元帝に献上している。そのことは邪馬台国の滅亡を意味するという。その後、約150年間、我が国は中国との国交を断絶した。いわゆる「幻の4世紀」または「空白の4世紀」である。この時期は前方後円墳が全国に広まった時代と重なる。邪馬台国から大和王権へ移行する時代とも重なる。呉を祖とする葛城王朝は、崇神天皇の三輪王朝によって滅ぼされる。崇神天皇は徐福の後裔か。

■高句麗と東国ー

BC1世紀頃から668年まで満州から韓国北部まで存在したツングース系の騎馬民族の国。5世紀には最盛期を迎えたが、589年に中国が統一され南北朝時代が終焉を迎えると、統一王朝の隋・唐から繰り返し攻撃を受け、660年には百済が唐に滅ぼされ、668年に唐と新羅により滅ぼされた。高句麗の遺民の一部には倭国へ逃れた者もいた。

4世紀後半、朝鮮半島を南下する高句麗と百済・新羅へ勢力を拡張する倭国との間で大戦があり倭国を駆逐する。敵対していたが、413年に高句麗の使者が倭人を伴って東晋に入朝したという記録がある。570年に高句麗からの遣使が倭国を訪れ外交を結ぶ(『日本書紀』)。主に東国(関東一円と信州)に多くの高句麗人が移住する。

高句麗初期・中期の墓制は積石塚に代表される。長野市の大室古墳群がそれである。全国では、積石塚古墳は1%ぐらいだが、信州では25%もある。長野市の篠ノ井は、高句麗の前部秋足(ぜんぶのあきたり)が外従六位下の位と篠井性を下賜されたもので、それが篠山や篠ノ井の元となった。茶臼山近くに篠井神社がある。高句麗の人々は、埼玉や東京など関東にも移住し、狛川や狛江市の地名で残っている。かなりの数の高句麗人が帰化したのだろう。古墳時代中期から古墳から馬具が出土する。その頃に馬産がもたらされた。

■渡来した呉越の人々は文字を持っていた。『呉越文字彙編』ー

漢字は欽明天皇(539-571年)の時代に百済から仏教がもたらされて伝わった。それ以前に日本に文字はなかったとされているが、弥生人の祖といわれる高度な文明を持っていた呉越の人々が文字を持っていなかったのは考えられないと筆者の鳥越氏は記している。

そこで調べると『呉越文字彙編』施謝捷編著 江蘇教育出版社 1998年刊(入手困難)という書を発見した。漢字の歴史は象形文字でBC1500年の殷王朝に生まれ周王朝の頃に漢字に変化していくが、春秋戦国時代になると各地でバラバラな文字が使われる様になった。その統一を試みたのが秦の始皇帝であった。

その呉越の人々が持ち込んだ文字が、神代文字(じんだいもじ・かみよもじ)の元になったと思われる。弥生時代の遺跡からは、この呉越文字が金印に刻まれたり、土器に墨で書かれたりして発見されている。現存する日本最古の家系と言われる信州伊那の小町谷家が社家の大御食神社には神代文字(阿比留草文字)で書かれた社伝記が伝えられている。神代文字には、縄文時代から使われていたというヲシテ文字もある。更に古くには、カタカムナ文字(約5500年前)や龍体文字(約5600年前)もあった。

↑日中韓とエジプト、ローマの歴史年表

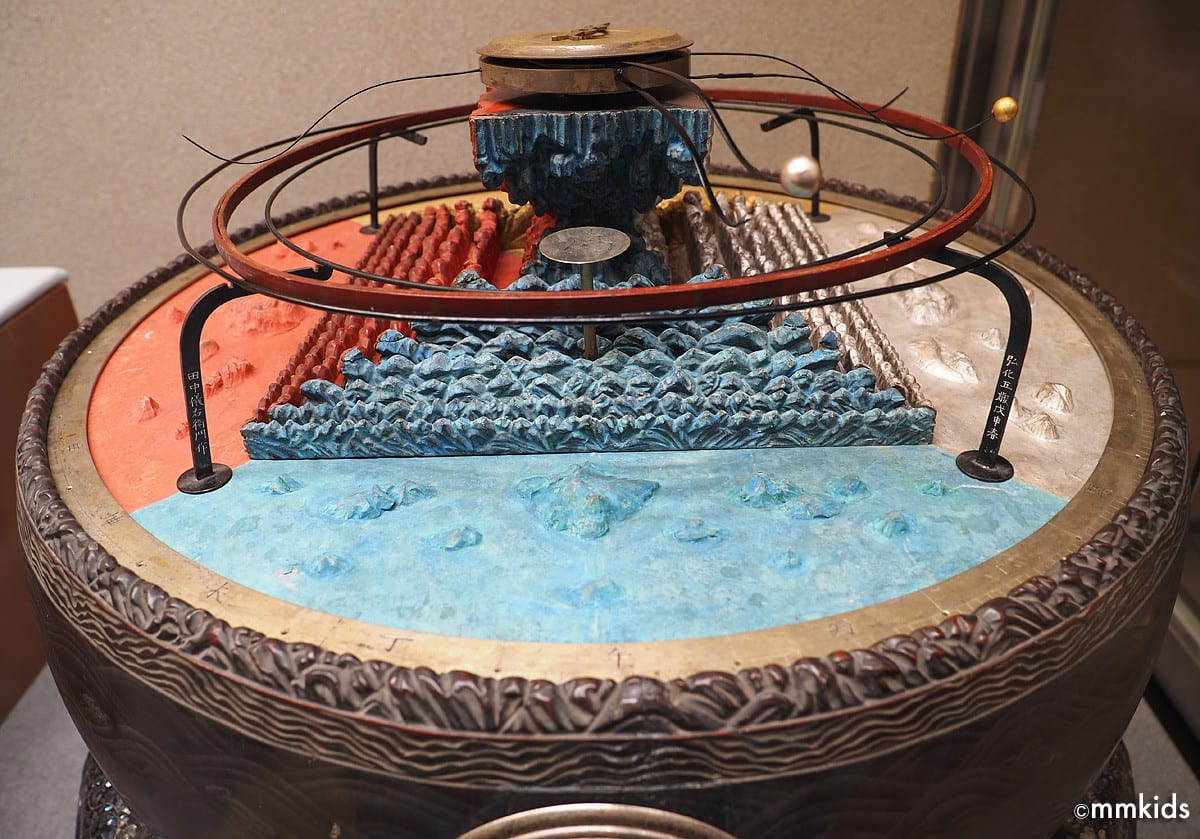

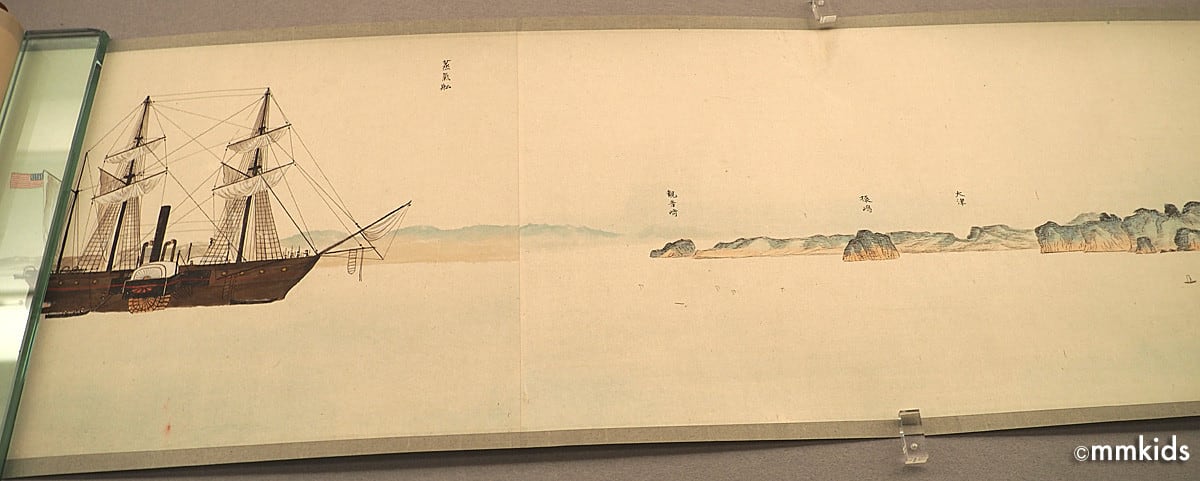

↑呉の大翼戦船(中国航海博物館)。日本まで航行できる大きさの船。鉄の武器がある。中国の鉄器生産は、BC700年頃からで、農具や武器に使われた。たたら製鉄は古墳時代に入ったが、それ以前に鉄バクテリアの作用によりできる褐鉄鉱の団塊(高師小僧)から、鉄を製錬する技術が弥生時代に存在した。信濃の国の枕詞「みすずかる」は、製鉄のために葦についた褐鉄鉱の固まり(これをすず:鈴という)を刈ることを言う。方言の「ずく」は、銑鉄(ずくてつ)のことであり、製鉄の大変さを物語る言葉である。神事で巫女が鈴を持って踊るのは製鉄を表している。

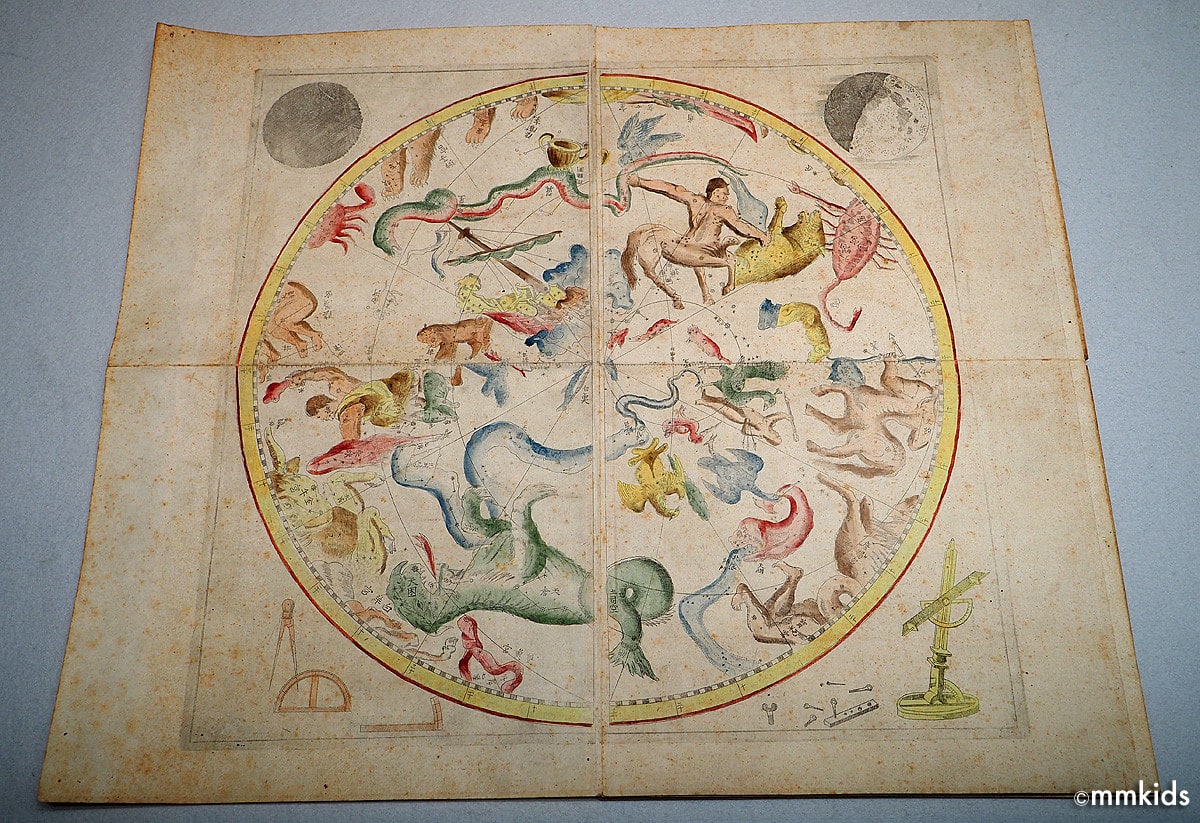

↑春秋時代の呉と越。越人の風貌。海に潜るため短髪で全身に入れ墨をしていた。越は帆船を建造しベトナムと交易していた。

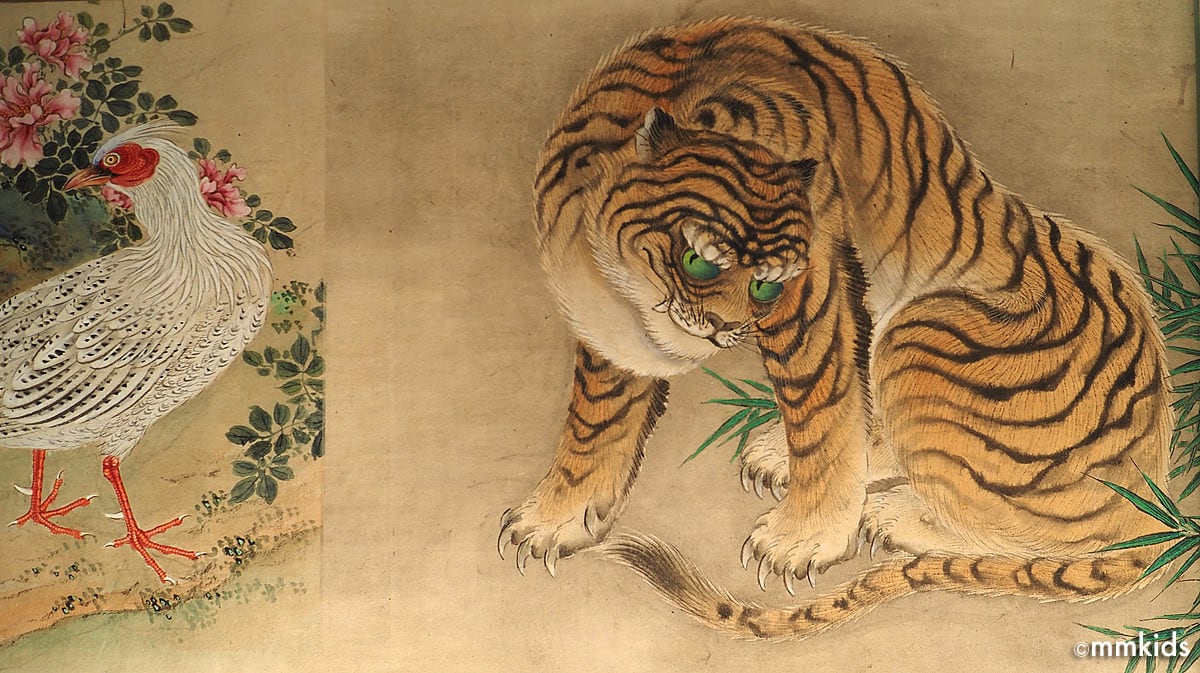

↑『富嶽と徐福』藤原祐則筆(葛飾北斎)北斎館所蔵。富嶽は富士山(不二山)で、徐福が目指した蓬莱山である。

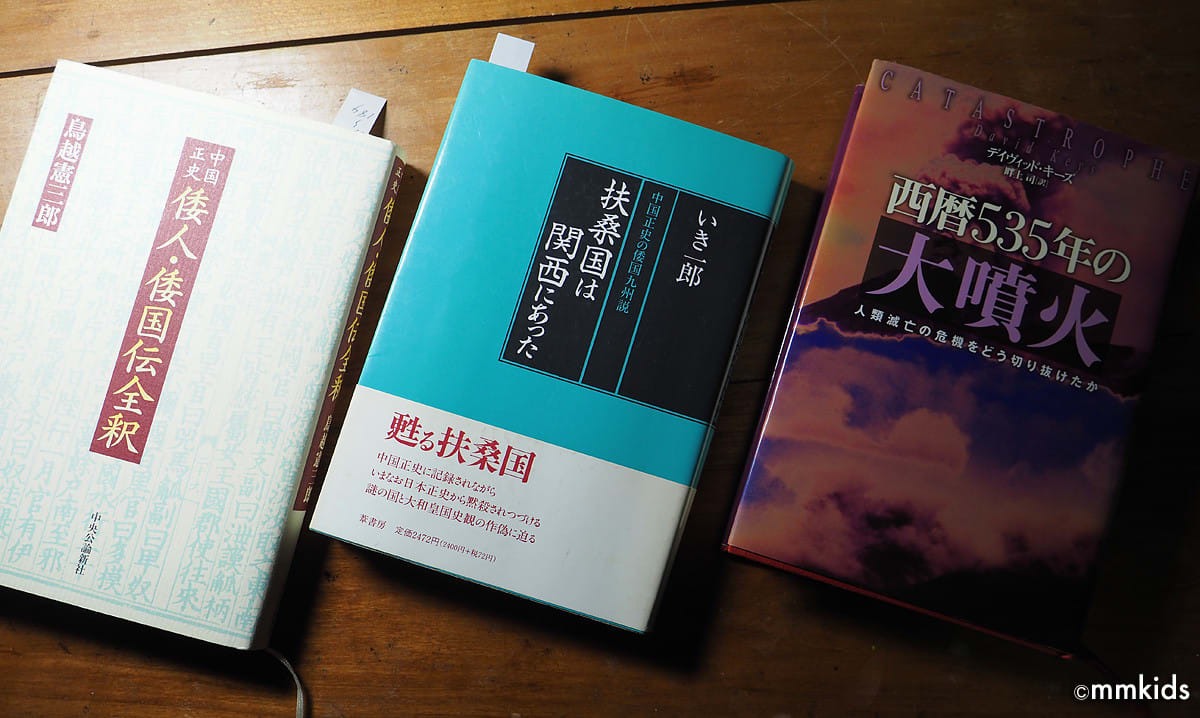

↑『中国正史 倭人・倭国伝全釈』鳥越憲三郎・『中国正史の倭国九州説 扶桑国は関西にあった』いき一郎

↑『邪馬台国 人口論』安本美典編著。人口学から日本の古代史を探る。7人による共同執筆。

『もう一人のスサノオ 古事記発掘第二巻』中西信伍。中国から渡来した人が神になり国造りをした。その歴史。

『謎の渡来人 秦氏』水谷千秋。古代最大の人口を誇る秦氏。秦の始皇帝の子孫ともいわれる徐福一派か、百済や新羅から来た豪族か。

『発見! ユダヤ人埴輪の謎を解く』田中英道。高い墓雄牛、伸びたヒ髭、豊かなもみあげをつけたユダヤ人埴輪が多数出土している。それは秦氏一族である。

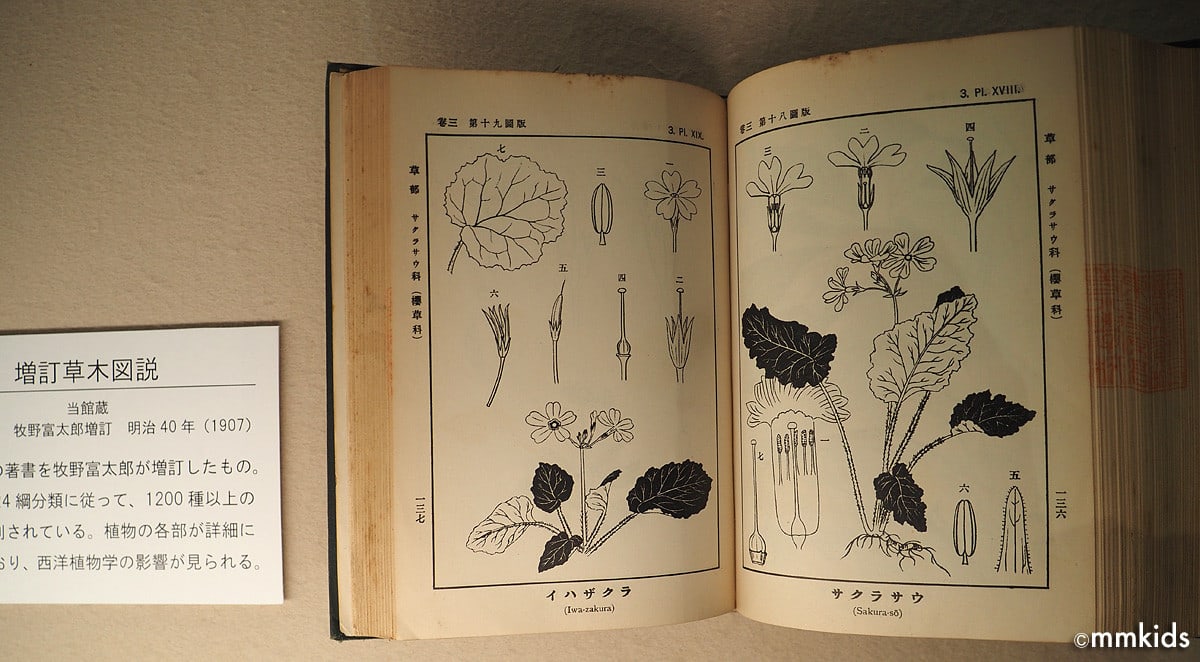

↑『呉越文字彙編』(ごえつもじいへん)施謝捷編著 江蘇教育出版社 1998年刊。漢字は象形文字から楷書へと長い時を経て変化していった。現在使われている漢字の書体には篆書・隷書・草書・行書・楷書の5つがある。

↓『呉越文字彙編』の部分。かなり象形文字に近いものから漢字の様になっているものと色々見られる。「不」は名詞ではなく、…ではない。…しない。否定の意味の助詞。左に見られる様に、元は象形文字で花の萼(がく)の形を模したという説と、女性の月経を表すという説があるがどちらもあまり説得力がない。

●中国正史の書を読む梅雨空の好日。『中国正史 倭人・倭国伝全釈』『中国正史の倭国九州説 扶桑国は関西にあった』『西暦535年の大噴火』(妻女山里山通信)

■「ブラジルへの郷愁」レヴィ=ストロース 川田順造訳 みすず書房。文化人類学、また構造主義におけるバイブルのひとつ(妻女山里山通信)

『アマゾンひとり旅』を掲載中。■ブラジル料理を2回に渡って掲載。ブラジル音楽も。最近大流行りの南米文学(ラテンアメリカ文学)の紹介。『百年の孤独』『族長の秋』『蜘蛛女のキス』など。■モリモリキッズ・スペシャル をクリック!!!

■ 「村上春樹さんのピーター・キャットを中心とした70年代のクロニクル」 ムサビの美大生時代に彼のジャズ喫茶でアルバイトしていた当時のブログ。世界中からアクセスがあります。70年代の美大生の赤裸々な日々。ロンドンでQueenのフレデイ・マーキュリーの恋人のメアリー・オースチンが勤めていたBIBAの店で当時の私の恋人が彼女からジャケットを買った話など。

●インスタグラムはこちらをクリック。

●ツイッターはこちらをクリック。

●YouTubeはこちらをクリック。米子大瀑布、絶滅危惧種のナミルリモンハナバチ・キバネツノトンボ・北信流など。これからどんどんアップしていきます。。

●もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。

※画像は下にまとめて掲載。

■中国正史とはー

『漢書』から『旧唐書』までの11の史書のこと。本書はその全てを日本語で読み下し、語句の注釈、詳細な解説をした初めての本。日本の古代史を紐解くには中国正史は必須。これ以降たくさんの研究者により関連図書がたくさん出ています。

■倭人とはー

著者がいう「倭人」とは日本人だけのことではない。中国南部の長江流域に発祥し、稲作と高床式住居を特質とし東南アジアからインドネシア、朝鮮半島南部から日本列島まで移動分布した民族のこと。

ここでいう倭人とは、中国古代における春秋時代の呉越の民のこと。まず呉が滅び、後に越が滅んだ。そのエリートたちが大挙日本へ移住したということ。呉という国名は、春秋時代と三国志時代があるが、ここで扱うのは前者である。

■縄文人と共に日本人の祖といわれる呉越の倭人ー

呉越の興亡は、後漢初期の趙曄(ちょうよう)による『呉越春秋』や『春秋左氏伝』『国語』『史記』に綴られている。

呉(ご:BC585年頃〜BC473年)の痕跡は地名や言葉で残る。広島の呉(くれ)、着物を売る店は呉服屋、呉織、呉布、呉汁。呉服の語源は、古代中国の呉の国から絹織物の技術や生地が日本に伝わったことに由来する。呉服は「くれはとり」といい元は絹織物を作る職人のこと。

越(えつ:BC600年頃〜BC306年)は越国(こしのくに)、越前、越中、越後などで残る。ベトナムは越南と書くが、越は春秋戦国時代に楚(そ)に滅ぼされ、一部はベトナムに、一部は日本に移住したという。

ゲノム解析により、縄文人のDNAはアイヌの人々で70%、沖縄の人々で30%。それ以外の人々で10〜20%であるといわれている。つまり日本人のほとんどのルーツは大陸から来た倭人(弥生人)であるということ。

■呉の太伯とはー

前漢の武帝の時代に司馬遷によって編纂された『史記』には、呉の始祖太伯について記されている。BC1000年頃、太伯は周の王家の三人兄弟の長男であったが、三男の季歴に王位を譲り、次男の虞仲と共に南蛮の地といわれた呉に下り周の王家の子ということで首長となる。後に季歴に呼び戻されるが断り、断髪し黥面文身(全身に入れ墨)となる。当時、入れ墨は蛮族の証であった。太伯と虞仲は自らの国を立て、国号を句呉(こうご)とする(後の呉)。

BC480年頃より、呉は越による激しい攻撃を受け、BC473年、ついに呉の首都姑蘇が陥落、呉王夫差は自害し滅亡した。『史記』には「周の元王三年、越は呉を亡し、その庶(親族)とともに海に入りて倭となる」と記されている。「臥薪嘗胆」という言葉は夫差の攻防から生まれた。熊本菊池の松野家に伝わる「松野連系図」では、夫差の子「忌」が江南を離れ日本に渡り国を造ったとされる。それが後の狗奴(くぬ)国であるという。狗奴国は、飛騨(斐太)王朝とも与せず。縄文人とも交わることをしなかったという。

BC1000年頃から入ってきた渡来人は家族単位や村単位であったが(縄文人との融合もあった)、滅亡した呉の一派は王家の系統で人数が多かったと思われる。その後に滅亡した越の人々も渡来し弥生時代を作った。

■日本の倭人とはー

『後漢書』倭伝に「会稽(かいけい)の海外に東鯷人(とうていじん)あり。分かれて二十余国を為す。」とある。鯷とは大鯰(大なまず)のこと。呉人の風俗を「提冠提縫」といい大鯰の冠を被っていたとされる。そして黥面文身(全身入れ墨)であった。『史記』には徐福の東渡が、『後漢書』には5-6世紀の日本について、倭国、扶桑国、文身国、女国、大漢国があるとの記述がある。会稽郡は、秦代から唐代にかけて設置された郡で呉越辺りをいう。「会稽」という言葉は、中国の春秋時代、越王勾践が呉王夫差に敗れ、会稽山で屈辱的な講和を結んだ故事に由来する。

■徐福伝説とはー

BC210年頃、秦の始皇帝の命を受け、不老不死の薬を求めて日本に渡来した人物で、その伝説は日本中に残る。少年少女3000人(『神皇紀』では558人)と多くの百工(技術者)、武士とともに、五穀の種と繭を持って大船85隻で来訪。結局帰らず全国に散らばり、稲作、製鉄、養蚕を伝え、クニをつくり王となり弥生時代を拓いた。全国各地に徐福伝説が残っている。徐福の村は古代に失われた10のユダヤ部族のひとつの末裔ともいわれている。帰らなかった理由は、不老不死の薬が見つからなかったというものと、最初から秦の始皇帝を騙して帰るつもりはなかったというものがある。程なく秦は滅び、徐福集団は完全に定着したと思われる。徐福や子孫が残したという『神皇紀(富士古文書)』に注目したい。『記紀』の様な神話的要素がなく史実の様に記されている。

徐福は江戸時代でも相当に知られていた様で、かの葛飾北斎も徐福の肉筆画を描いている。徐福は伝説上の人物とされてきたが、1982年に中国江蘇省の徐阜村が古くから徐福村と呼ばれ、徐福に関する遺跡や伝承があることが分かり、実在の人物であることが証明された。徐福については、『阿曇族と徐福 弥生時代を創りあげた人たち』亀山勝著もおすすめ。ヤマト王権や天皇が尊崇した伊勢神宮の灯篭に六芒星(ダビデの星)があるのは有名だが、そのヤマト王権は先に渡来し定着した出雲を恐れたといわれている。

科野のクニの崇神天皇に初代科野國造に任命された神武天皇の後裔の武五百建命(たけいおたつのみこと)の妻は、妻女山麓の会津比売神社の祭神の会津比売命(あいづひめのみこと)だが、曽祖父は大国主命で出雲系。古代科野のクニはヤマト系と出雲系が結婚してできたといえる。ヤマト王権が出雲を取り込もうとする政略結婚だったのだろうか。武五百建命は、東日本最大の前方後円墳、森将軍家古墳に埋葬されていると思われる。

■邪馬台国ー

畿内説、九州説、東遷説、阿波説などがあるが、私はそのことにあまり拘泥しない。呉人、越人、徐福一派、高句麗人などの渡来人と関連付けて時間軸を遡っていく方が史実に近づけるのではないかと考えている。『魏志倭人伝』の著者の陳寿は倭国に来たことがない。全て伝聞で記している。距離とか方向をまともに研究してもあまり意味がないと思う。ずっと後世の「川中島の戦い」の江戸時代に描かれた絵図を取り上げて記事にしたが、伝聞で描かれた絵図は皆山の位置や方向が間違っていた。伝聞の精度はあまり信用できない。

本書では、各正史に記された邪馬台国について検証されている。『三国志』は、魏呉蜀の三国があったAD220〜280年の歴史を陳寿が記したもの。原本は失われ南宋の刻本が考察の対象となっている。そのうちのひとつが『魏志倭人伝』。60ページ近くにわたり検証されているが、あまりに大量で複雑。これは本書を買い求めていただくしかない。対馬、壱岐、糸島などについて図示しながらの詳細な解説もある。

■『魏志倭人伝』ー

『魏志倭人伝』は、『三国志』中の「魏書」第30巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条の略称。卑弥呼は247年に中国に使いを送り、その後亡くなったという。『古事記』は和銅5年(712年)に、『日本書紀』は養老4年(720年)いずれも奈良時代に完成したという。合わせて『記紀』という。『日本書紀』には卑弥呼の記述がない。そのことが邪馬台国九州説を裏付ける根拠のひとつとなっている。『魏志倭人伝』によると、邪馬台国は三十余のクニからなる倭国の頂点で女王卑弥呼が支配していた。倭国は元々男王が治めていたが、倭国大乱が起き卑弥呼を共立し倭国連合が成立した。上越市の斐太遺跡は、その倭国大乱の時に緊急避難的に作られたという弥生時代の集落の遺跡である。

■『晋書』の『魏志倭人伝』ー

晋の初代皇帝の武帝が即位したのがAD265年。266年に倭国から使者が来て貢物を献上したとある。ただこの倭国が邪馬台国か狗奴国だったのかは不明だが、両国の紛争の際に魏の軍使一行が邪馬台国の応援に来たとあるので邪馬台国であろうとの見解。その間に卑弥呼が亡くなり13歳の台与(とよ)が女王となる。武帝の即位の献上は台与によるものという。邪馬台国は物部王朝、狗奴国は葛城(かつらぎ)王朝と筆者は解く。

物部王朝は、娘三人を葛城王朝の第八代孝元帝に献上している。そのことは邪馬台国の滅亡を意味するという。その後、約150年間、我が国は中国との国交を断絶した。いわゆる「幻の4世紀」または「空白の4世紀」である。この時期は前方後円墳が全国に広まった時代と重なる。邪馬台国から大和王権へ移行する時代とも重なる。呉を祖とする葛城王朝は、崇神天皇の三輪王朝によって滅ぼされる。崇神天皇は徐福の後裔か。

■高句麗と東国ー

BC1世紀頃から668年まで満州から韓国北部まで存在したツングース系の騎馬民族の国。5世紀には最盛期を迎えたが、589年に中国が統一され南北朝時代が終焉を迎えると、統一王朝の隋・唐から繰り返し攻撃を受け、660年には百済が唐に滅ぼされ、668年に唐と新羅により滅ぼされた。高句麗の遺民の一部には倭国へ逃れた者もいた。

4世紀後半、朝鮮半島を南下する高句麗と百済・新羅へ勢力を拡張する倭国との間で大戦があり倭国を駆逐する。敵対していたが、413年に高句麗の使者が倭人を伴って東晋に入朝したという記録がある。570年に高句麗からの遣使が倭国を訪れ外交を結ぶ(『日本書紀』)。主に東国(関東一円と信州)に多くの高句麗人が移住する。

高句麗初期・中期の墓制は積石塚に代表される。長野市の大室古墳群がそれである。全国では、積石塚古墳は1%ぐらいだが、信州では25%もある。長野市の篠ノ井は、高句麗の前部秋足(ぜんぶのあきたり)が外従六位下の位と篠井性を下賜されたもので、それが篠山や篠ノ井の元となった。茶臼山近くに篠井神社がある。高句麗の人々は、埼玉や東京など関東にも移住し、狛川や狛江市の地名で残っている。かなりの数の高句麗人が帰化したのだろう。古墳時代中期から古墳から馬具が出土する。その頃に馬産がもたらされた。

■渡来した呉越の人々は文字を持っていた。『呉越文字彙編』ー

漢字は欽明天皇(539-571年)の時代に百済から仏教がもたらされて伝わった。それ以前に日本に文字はなかったとされているが、弥生人の祖といわれる高度な文明を持っていた呉越の人々が文字を持っていなかったのは考えられないと筆者の鳥越氏は記している。

そこで調べると『呉越文字彙編』施謝捷編著 江蘇教育出版社 1998年刊(入手困難)という書を発見した。漢字の歴史は象形文字でBC1500年の殷王朝に生まれ周王朝の頃に漢字に変化していくが、春秋戦国時代になると各地でバラバラな文字が使われる様になった。その統一を試みたのが秦の始皇帝であった。

その呉越の人々が持ち込んだ文字が、神代文字(じんだいもじ・かみよもじ)の元になったと思われる。弥生時代の遺跡からは、この呉越文字が金印に刻まれたり、土器に墨で書かれたりして発見されている。現存する日本最古の家系と言われる信州伊那の小町谷家が社家の大御食神社には神代文字(阿比留草文字)で書かれた社伝記が伝えられている。神代文字には、縄文時代から使われていたというヲシテ文字もある。更に古くには、カタカムナ文字(約5500年前)や龍体文字(約5600年前)もあった。

↑日中韓とエジプト、ローマの歴史年表

↑呉の大翼戦船(中国航海博物館)。日本まで航行できる大きさの船。鉄の武器がある。中国の鉄器生産は、BC700年頃からで、農具や武器に使われた。たたら製鉄は古墳時代に入ったが、それ以前に鉄バクテリアの作用によりできる褐鉄鉱の団塊(高師小僧)から、鉄を製錬する技術が弥生時代に存在した。信濃の国の枕詞「みすずかる」は、製鉄のために葦についた褐鉄鉱の固まり(これをすず:鈴という)を刈ることを言う。方言の「ずく」は、銑鉄(ずくてつ)のことであり、製鉄の大変さを物語る言葉である。神事で巫女が鈴を持って踊るのは製鉄を表している。

↑春秋時代の呉と越。越人の風貌。海に潜るため短髪で全身に入れ墨をしていた。越は帆船を建造しベトナムと交易していた。

↑『富嶽と徐福』藤原祐則筆(葛飾北斎)北斎館所蔵。富嶽は富士山(不二山)で、徐福が目指した蓬莱山である。

↑『中国正史 倭人・倭国伝全釈』鳥越憲三郎・『中国正史の倭国九州説 扶桑国は関西にあった』いき一郎

↑『邪馬台国 人口論』安本美典編著。人口学から日本の古代史を探る。7人による共同執筆。

『もう一人のスサノオ 古事記発掘第二巻』中西信伍。中国から渡来した人が神になり国造りをした。その歴史。

『謎の渡来人 秦氏』水谷千秋。古代最大の人口を誇る秦氏。秦の始皇帝の子孫ともいわれる徐福一派か、百済や新羅から来た豪族か。

『発見! ユダヤ人埴輪の謎を解く』田中英道。高い墓雄牛、伸びたヒ髭、豊かなもみあげをつけたユダヤ人埴輪が多数出土している。それは秦氏一族である。

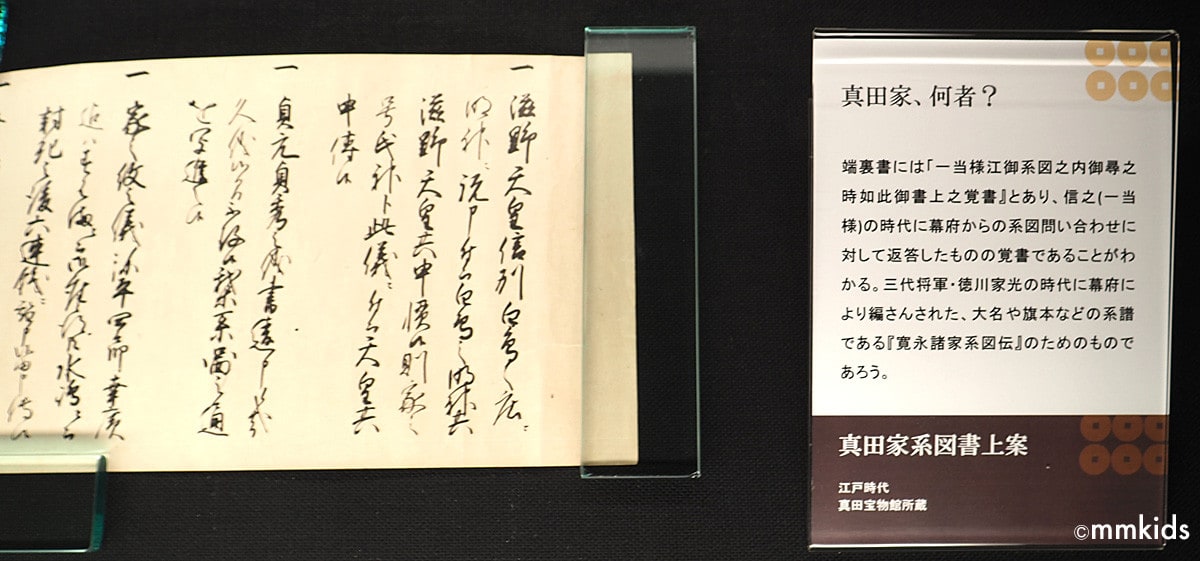

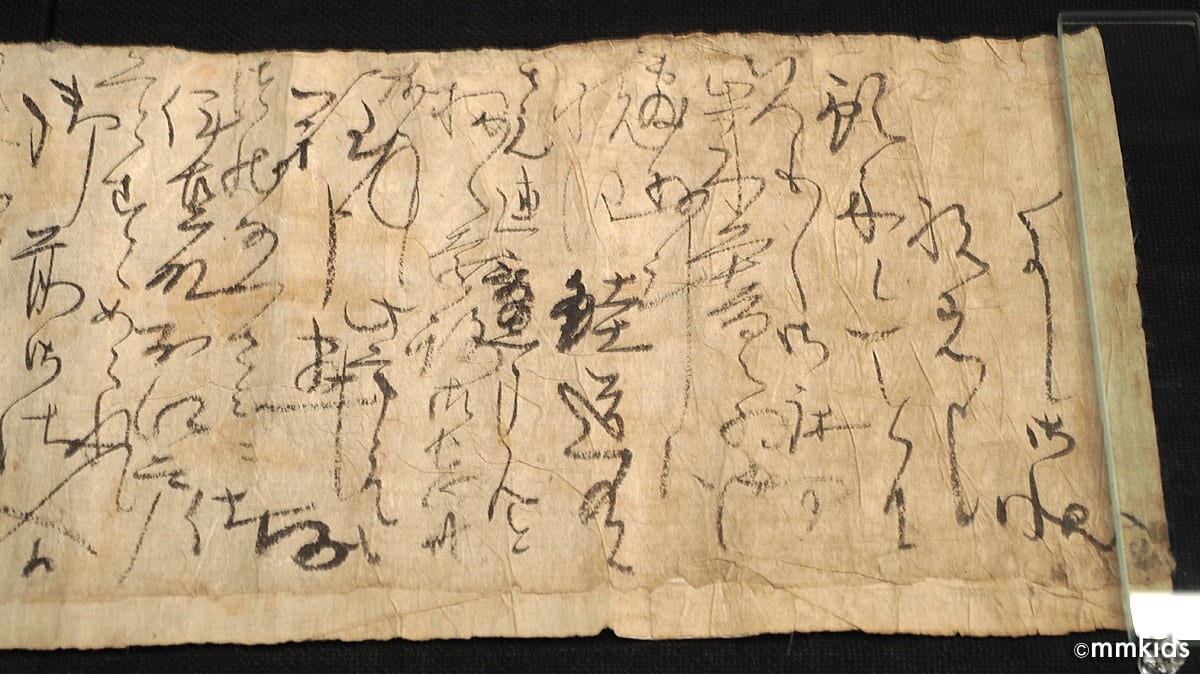

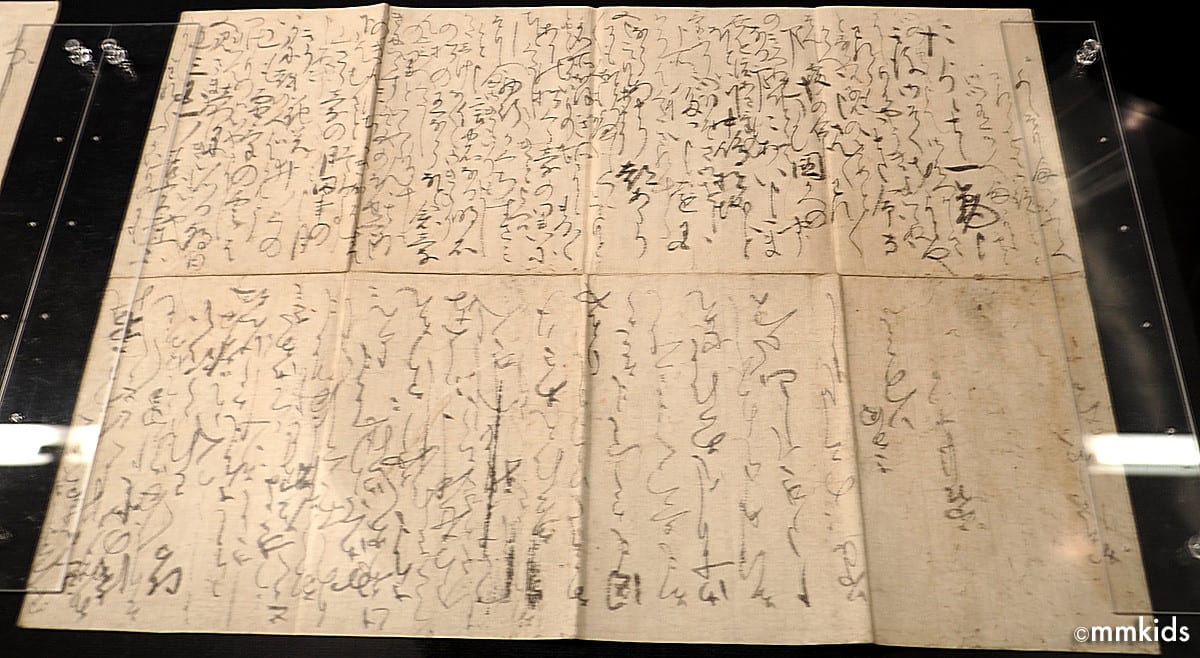

↑『呉越文字彙編』(ごえつもじいへん)施謝捷編著 江蘇教育出版社 1998年刊。漢字は象形文字から楷書へと長い時を経て変化していった。現在使われている漢字の書体には篆書・隷書・草書・行書・楷書の5つがある。

↓『呉越文字彙編』の部分。かなり象形文字に近いものから漢字の様になっているものと色々見られる。「不」は名詞ではなく、…ではない。…しない。否定の意味の助詞。左に見られる様に、元は象形文字で花の萼(がく)の形を模したという説と、女性の月経を表すという説があるがどちらもあまり説得力がない。

●中国正史の書を読む梅雨空の好日。『中国正史 倭人・倭国伝全釈』『中国正史の倭国九州説 扶桑国は関西にあった』『西暦535年の大噴火』(妻女山里山通信)

■「ブラジルへの郷愁」レヴィ=ストロース 川田順造訳 みすず書房。文化人類学、また構造主義におけるバイブルのひとつ(妻女山里山通信)

『アマゾンひとり旅』を掲載中。■ブラジル料理を2回に渡って掲載。ブラジル音楽も。最近大流行りの南米文学(ラテンアメリカ文学)の紹介。『百年の孤独』『族長の秋』『蜘蛛女のキス』など。■モリモリキッズ・スペシャル をクリック!!!

■ 「村上春樹さんのピーター・キャットを中心とした70年代のクロニクル」 ムサビの美大生時代に彼のジャズ喫茶でアルバイトしていた当時のブログ。世界中からアクセスがあります。70年代の美大生の赤裸々な日々。ロンドンでQueenのフレデイ・マーキュリーの恋人のメアリー・オースチンが勤めていたBIBAの店で当時の私の恋人が彼女からジャケットを買った話など。

●インスタグラムはこちらをクリック。

●ツイッターはこちらをクリック。

●YouTubeはこちらをクリック。米子大瀑布、絶滅危惧種のナミルリモンハナバチ・キバネツノトンボ・北信流など。これからどんどんアップしていきます。。

●もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。