10日、長野県は上田地域、佐久地域、諏訪地域、県南部に大雪警報が出ました。長野市は大雪注意報。降雪の中、妻女山へ。積雪が20センチになると最低地上高が高い私の車でも登れなくなるので、昼前に。その前に雪掻きをしましたが、上雪なので湿雪。非常に重くて疲れます。東京では凍った路面で転ぶ映像が流れますが、ビブラムソールではだめです。「靴につけるスパイク」で検索してください。楽天やアマゾンなどで1000円以下で買えます。

戊辰戦争以降の戦没者を祀った妻女山松代招魂社。積雪は深いところで10センチぐらい。同じ長野市でもここは南部。北の善光寺付近では倍以上の積雪になりますが、今回は上雪なので上田や佐久、諏訪の方が大雪になっています。

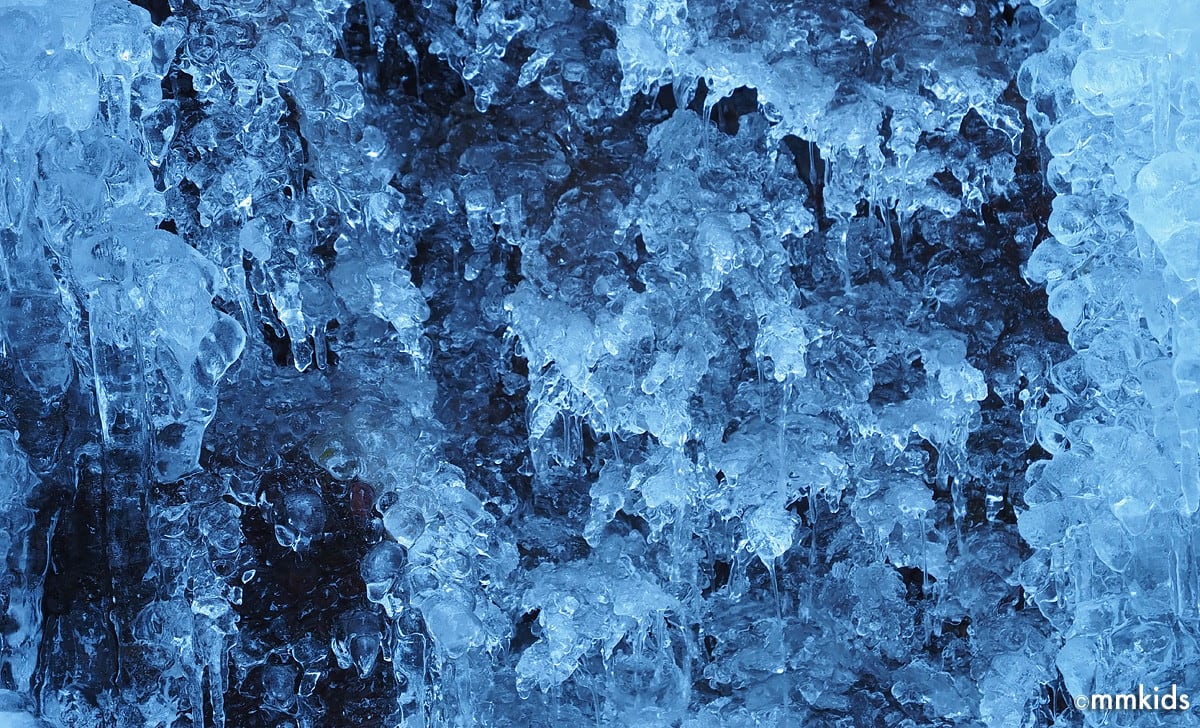

駐車場の奥から。雪は牡丹雪ではなく粒が小さいのですが、粉雪(パウダースノー)ではありません。湿雪は車に積もると厄介です。長野県の条例では、車の屋根に雪をのせたまま走るのは県条例違反です。後ろに落ちると後続車の事故の恐れ。ブレーキで前に落ちるとフロントグラスの視界がなくなります。スキー帰りの首都圏ナンバーの車に見られますが、非常に危険です。雪を落とすスキージつきスクレーパーや、脱出用スコップとボロ毛布とか必須です。

林道を登ってみました。静かで美しいモノクロームの世界。

林道には動物の足跡はありません。風がないので寒くはありません。フリース二枚の上に防水のパーカーを着てきたので、歩くと少し暑いほど。

枝が描くモノクロームの自然の絵画。

林道入口。これから3月にかけて降る雪は湿雪なので、大雪になると落枝や倒木が発生します。毎年4月、妻女山里山デザイン・プロジェクトはその処理に追われます。

展望台下に足跡。新雪は足跡がはっきりしないので同定が難しい。雪の日に歩き回るのはニホンカモシカぐらいなので、その子供かもしれません。アニマルトラッキングは、雪が降り止んだ翌日の晴れた日が最適です。

妻女山展望台から眼下に国道403号。視界は1キロもありません。長野市中心街はもちろん、松代や篠ノ井市街も全く見えません。幹線道路に積雪はありませんが、シャーベット状で滑りやすい。スピードの出しすぎは禁物です。車間距離は速度にもよりますが、通常の2、3倍は空ける必要があります。早朝に濡れた路面はブラックミラーバーンになりますが、スタッドレスでもかなり危険です。圧雪の道は、スノーモードとか低速モードで走るべきです。下りは必ずシフトダウンしてエンジンブレーキを使って。スタッドレスでも、大雪の時はチェーンや非金属チェーンがないと通行できない場合もあります。国道事務所やネクスコのサイトで確認を。

展望台後ろの善光寺地震の罹災横死供養塔。前の記事の写真と比べると違いが分かります。

長居は無用なので下ります。右後方の斎場山さえ見えなくなりました。雪は深夜まで降り続きそうです。2014年の大豪雪の様にはならないと思いますが、上雪は雪に慣れていない地域に降るので心配です。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

戊辰戦争以降の戦没者を祀った妻女山松代招魂社。積雪は深いところで10センチぐらい。同じ長野市でもここは南部。北の善光寺付近では倍以上の積雪になりますが、今回は上雪なので上田や佐久、諏訪の方が大雪になっています。

駐車場の奥から。雪は牡丹雪ではなく粒が小さいのですが、粉雪(パウダースノー)ではありません。湿雪は車に積もると厄介です。長野県の条例では、車の屋根に雪をのせたまま走るのは県条例違反です。後ろに落ちると後続車の事故の恐れ。ブレーキで前に落ちるとフロントグラスの視界がなくなります。スキー帰りの首都圏ナンバーの車に見られますが、非常に危険です。雪を落とすスキージつきスクレーパーや、脱出用スコップとボロ毛布とか必須です。

林道を登ってみました。静かで美しいモノクロームの世界。

林道には動物の足跡はありません。風がないので寒くはありません。フリース二枚の上に防水のパーカーを着てきたので、歩くと少し暑いほど。

枝が描くモノクロームの自然の絵画。

林道入口。これから3月にかけて降る雪は湿雪なので、大雪になると落枝や倒木が発生します。毎年4月、妻女山里山デザイン・プロジェクトはその処理に追われます。

展望台下に足跡。新雪は足跡がはっきりしないので同定が難しい。雪の日に歩き回るのはニホンカモシカぐらいなので、その子供かもしれません。アニマルトラッキングは、雪が降り止んだ翌日の晴れた日が最適です。

妻女山展望台から眼下に国道403号。視界は1キロもありません。長野市中心街はもちろん、松代や篠ノ井市街も全く見えません。幹線道路に積雪はありませんが、シャーベット状で滑りやすい。スピードの出しすぎは禁物です。車間距離は速度にもよりますが、通常の2、3倍は空ける必要があります。早朝に濡れた路面はブラックミラーバーンになりますが、スタッドレスでもかなり危険です。圧雪の道は、スノーモードとか低速モードで走るべきです。下りは必ずシフトダウンしてエンジンブレーキを使って。スタッドレスでも、大雪の時はチェーンや非金属チェーンがないと通行できない場合もあります。国道事務所やネクスコのサイトで確認を。

展望台後ろの善光寺地震の罹災横死供養塔。前の記事の写真と比べると違いが分かります。

長居は無用なので下ります。右後方の斎場山さえ見えなくなりました。雪は深夜まで降り続きそうです。2014年の大豪雪の様にはならないと思いますが、上雪は雪に慣れていない地域に降るので心配です。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。