日米欧で運営される電波望遠鏡群“アルマ望遠鏡”の建設地として知られる南米チリのアタカマ砂漠。

この砂漠にそびえるチャナントール山の山頂(標高5640メートル)に、標高世界一の天文台として建設された“東京大学アタカマ天文台(TAO; The University of Tokyo Atacama Observatory)”があります。

この天文台に、口径6.5メートルの大型赤外線望遠鏡(TAO望遠鏡)のエンクロージャ(望遠鏡など機械設備一式を格納した筐体)を含めた山頂施設が完成したことを、5月1日に東京大学が発表しました。

標高5640メートルの山頂に作られた赤外線望遠鏡

東京大学アタカマ天文台は、東京大学大学院 理学系研究科(理学部)の吉井譲名誉教授が代表となり、1998年に立ち上げられた計画です。

当時の吉井名誉教授は、東京大学大学院 理学系研究科/同科付属天文教育研究センター教授でした。

2009年に口径1メートルのminiTAO望遠鏡が設置されて天文台として活動を開始し、標高世界一の天文台としてギネス記録となりました。

ちなみに、すばる望遠鏡などがあるハワイ・マウナケア山山頂は4207メートル、アルマ望遠鏡は約5000メートルになります。

本命となる口径6.5メートルのTAO望遠鏡の本格的な製作が始まったのは2012年のこと。

山頂の天文台施設の建設に向けた道路の本格的な工事(仮設道路は2006年に完成)が2018年にスタート、2020年に山頂の施設の建設が始まりました。

その後、2023年には観測運用棟が完成、2024年にエンクロージャを含めた山頂施設が完成しています。

TAO望遠鏡の最大の武器は、標高5640メートルという高さにあります。

この高さと地理的な条件が相まって、赤外線での観測の妨げとなる水蒸気がほとんどないんですねー

それにより、他の土地の望遠鏡では不可能な、赤外線での鮮明な視界が確保される訳です。

また、気圧が地表の半分ほどしかないという大気の薄さも、大きな武器となります。

天文台スタッフにとっては高山病のリスクがある過酷な環境での観測になります。

でも、この2つの武器により、これまでは軌道上の天文衛星でしか観測が出来なかった0.9~2.5μmの近赤外線波長と、長波長の中間赤外線のうちの40μm弱までがクリアに観測が可能となっています。

これまでの地上望遠鏡でも近赤外線の波長域は観測が可能でしたが、J,H,Kバンドなど、“大気の窓”に分断されてしまっていました。

TAO望遠鏡では、それが連続的に観測可能となるほか、大半の赤外線天文衛星に搭載されている望遠鏡に比べて、口径が6.5メートルと圧倒的に大きく、高解像度の画像が取得されることが期待されます。

初期の銀河を観測する望遠鏡

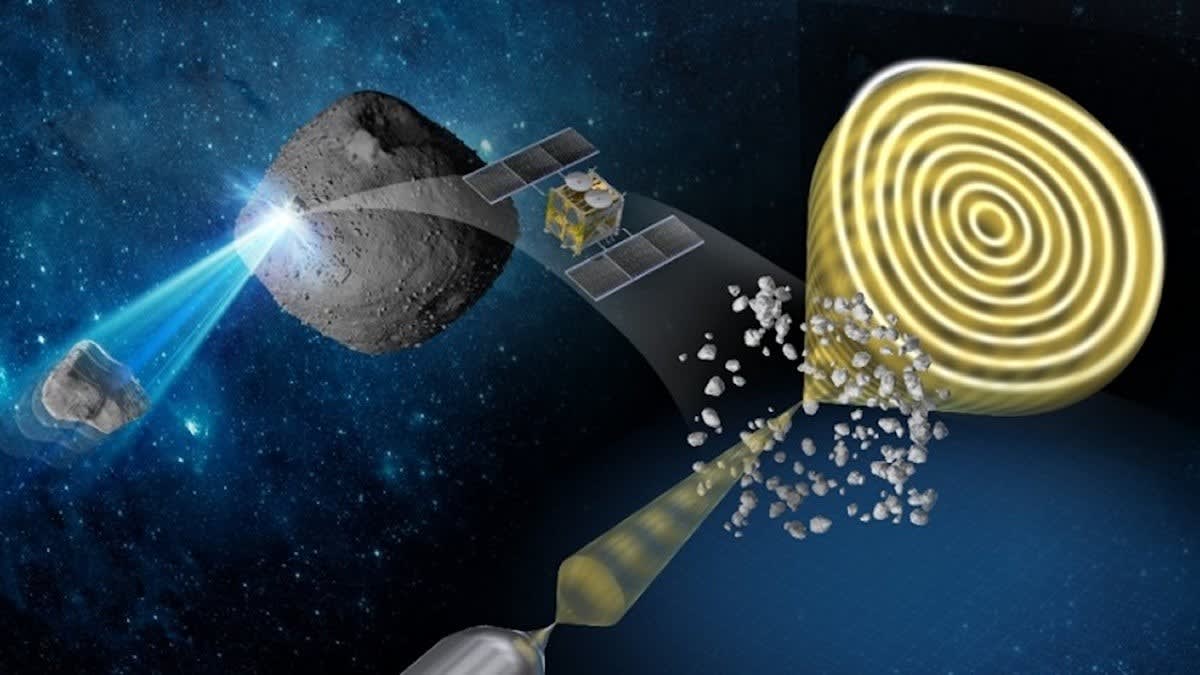

TAO望遠鏡の観測のメインテーマは“銀河宇宙の起源”と“惑星物質の起源”の2つあります。

銀河がどのように形成されて進化してきたのかを探るには、初期の銀河を探ることが重要となります。

でも、宇宙の膨張により、遠方銀河からの光ほど赤方偏移(※1)するため、発した時は可視光線であっても地球に届くまでに赤外線にまで波長が引き伸ばされてしまいます。

具体的なテーマとしては、初期の銀河が星の材料となるガスをどのようにして獲得したか、ガスから星へと変わる星形成活動と星質量蓄積史、また赤外線銀河やサブミリ波銀河と言った遠方宇宙に見られる銀河種族に対する波長横断的な研究、そしてTAO望遠鏡だからこそ遂行可能な近傍星形成銀河の㎩α輝線観測などが考えられています。

一方、惑星物質の起源については、中間赤外線を用いることで、原始惑星系円盤のダストを直接観測することが可能になります。

TAO望遠鏡は30μm帯の中間赤外線を地上で初めて観測ができるので、円盤の中で惑星たちが生まれる過程を明らかにできると期待されています。

また、TAO望遠鏡では、ダストの直接的な観測以外にも、ダスト供給に重要な役割を果たしている様々な進化段階の星を観測することで、宇宙での物質の輪廻の問題にもアプローチできるとしています。

TAO望遠鏡に搭載される2つの観測装置

さらに、TAO望遠鏡には“SWMS”と“MIMIZUKU”という、2つの観測装置が搭載されています。

“SWMS”は、0.9~2.5μmの近赤外線において切れ目なく観測を行うことができ、9.6分角と視野が広く、2色同時観測が可能。

このことから、サーベイ能力が非常に高いことも特徴としているんですねー

銀河進化や宇宙論観測、あるいは希少天体捜査などで大きな威力を発揮するそうです。

一方、“MIMIZUKU”がカバーしているのは2~38μmという非常に広い波長範囲です。

その中でも26~38μmは、“MIMIZUKU”だけが地上で唯一観測できる新しい波長帯になります。

さらに、“MIMIZUKU”が備えているユニークな機能として2視野同時撮像があります。

この機能は、これまで中間赤外線観測では不可能だった時間変動の検出などにも威力を発揮するそうです。

この天文台に、口径6.5メートルの大型赤外線望遠鏡(TAO望遠鏡)のエンクロージャ(望遠鏡など機械設備一式を格納した筐体)を含めた山頂施設が完成したことを、5月1日に東京大学が発表しました。

今回、山頂の天文台施設が完成したことが発表されましたが、TAOの科学観測開始は2025年の予定。

いろいろと特徴を持った観測装置による成果が届くのは、もう少し先になりますね。

こちらの記事もどうぞ

この砂漠にそびえるチャナントール山の山頂(標高5640メートル)に、標高世界一の天文台として建設された“東京大学アタカマ天文台(TAO; The University of Tokyo Atacama Observatory)”があります。

この天文台に、口径6.5メートルの大型赤外線望遠鏡(TAO望遠鏡)のエンクロージャ(望遠鏡など機械設備一式を格納した筐体)を含めた山頂施設が完成したことを、5月1日に東京大学が発表しました。

|

| 図1.南米チリのアタカマ砂漠にそびえるチャナントール山。その山頂に建設されたTAO天文台の観測ドーム。(Credit: 東京大学TAOプロジェクト) |

標高5640メートルの山頂に作られた赤外線望遠鏡

東京大学アタカマ天文台は、東京大学大学院 理学系研究科(理学部)の吉井譲名誉教授が代表となり、1998年に立ち上げられた計画です。

当時の吉井名誉教授は、東京大学大学院 理学系研究科/同科付属天文教育研究センター教授でした。

2009年に口径1メートルのminiTAO望遠鏡が設置されて天文台として活動を開始し、標高世界一の天文台としてギネス記録となりました。

ちなみに、すばる望遠鏡などがあるハワイ・マウナケア山山頂は4207メートル、アルマ望遠鏡は約5000メートルになります。

本命となる口径6.5メートルのTAO望遠鏡の本格的な製作が始まったのは2012年のこと。

山頂の天文台施設の建設に向けた道路の本格的な工事(仮設道路は2006年に完成)が2018年にスタート、2020年に山頂の施設の建設が始まりました。

その後、2023年には観測運用棟が完成、2024年にエンクロージャを含めた山頂施設が完成しています。

TAO望遠鏡の最大の武器は、標高5640メートルという高さにあります。

この高さと地理的な条件が相まって、赤外線での観測の妨げとなる水蒸気がほとんどないんですねー

それにより、他の土地の望遠鏡では不可能な、赤外線での鮮明な視界が確保される訳です。

また、気圧が地表の半分ほどしかないという大気の薄さも、大きな武器となります。

天文台スタッフにとっては高山病のリスクがある過酷な環境での観測になります。

でも、この2つの武器により、これまでは軌道上の天文衛星でしか観測が出来なかった0.9~2.5μmの近赤外線波長と、長波長の中間赤外線のうちの40μm弱までがクリアに観測が可能となっています。

これまでの地上望遠鏡でも近赤外線の波長域は観測が可能でしたが、J,H,Kバンドなど、“大気の窓”に分断されてしまっていました。

TAO望遠鏡では、それが連続的に観測可能となるほか、大半の赤外線天文衛星に搭載されている望遠鏡に比べて、口径が6.5メートルと圧倒的に大きく、高解像度の画像が取得されることが期待されます。

|

| 図2.TAO天文台山頂施設の全景。(Credit: 東京大学TAOプロジェクト) |

初期の銀河を観測する望遠鏡

TAO望遠鏡の観測のメインテーマは“銀河宇宙の起源”と“惑星物質の起源”の2つあります。

銀河がどのように形成されて進化してきたのかを探るには、初期の銀河を探ることが重要となります。

でも、宇宙の膨張により、遠方銀河からの光ほど赤方偏移(※1)するため、発した時は可視光線であっても地球に届くまでに赤外線にまで波長が引き伸ばされてしまいます。

※1.膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。110億光年より遠方にあるとされる銀河は、赤方偏移(記号z)の度合いを用いて算出されている。

そのため、“初期銀河”のようなビッグバンから数億年後に誕生したと予測される銀河を観測するには、赤外線での観測が必須となるんですねー |

| 図3.チャナントール山。TAOは標高5640メートルのチャナントール山の山頂に建設され、大気中の水蒸気が少ないことことや大気の薄さから、他の天文台では観測が難しい波長の赤外線も観測可能なことを特徴としている。(Credit: 東京大学TAOプロジェクト) |

一方、惑星物質の起源については、中間赤外線を用いることで、原始惑星系円盤のダストを直接観測することが可能になります。

TAO望遠鏡は30μm帯の中間赤外線を地上で初めて観測ができるので、円盤の中で惑星たちが生まれる過程を明らかにできると期待されています。

また、TAO望遠鏡では、ダストの直接的な観測以外にも、ダスト供給に重要な役割を果たしている様々な進化段階の星を観測することで、宇宙での物質の輪廻の問題にもアプローチできるとしています。

TAO望遠鏡に搭載される2つの観測装置

さらに、TAO望遠鏡には“SWMS”と“MIMIZUKU”という、2つの観測装置が搭載されています。

“SWMS”は、0.9~2.5μmの近赤外線において切れ目なく観測を行うことができ、9.6分角と視野が広く、2色同時観測が可能。

このことから、サーベイ能力が非常に高いことも特徴としているんですねー

銀河進化や宇宙論観測、あるいは希少天体捜査などで大きな威力を発揮するそうです。

一方、“MIMIZUKU”がカバーしているのは2~38μmという非常に広い波長範囲です。

その中でも26~38μmは、“MIMIZUKU”だけが地上で唯一観測できる新しい波長帯になります。

さらに、“MIMIZUKU”が備えているユニークな機能として2視野同時撮像があります。

この機能は、これまで中間赤外線観測では不可能だった時間変動の検出などにも威力を発揮するそうです。

この天文台に、口径6.5メートルの大型赤外線望遠鏡(TAO望遠鏡)のエンクロージャ(望遠鏡など機械設備一式を格納した筐体)を含めた山頂施設が完成したことを、5月1日に東京大学が発表しました。

今回、山頂の天文台施設が完成したことが発表されましたが、TAOの科学観測開始は2025年の予定。

いろいろと特徴を持った観測装置による成果が届くのは、もう少し先になりますね。

こちらの記事もどうぞ