これまで、海王星と土星の中間ほどの質量を持つガス惑星は、形成されにくいと理論予測されていました。

今回の研究では、重力マイクロレンズ法で発見された30個の系外惑星の解析データと理論モデルを比較。

すると、形成されにくいはずのガス惑星が、理論予測の10倍も存在しているという結果が出たんですねー

この理論予測との不一致はなぜなのか?

今後、観測データを増やしていき惑星系形成の理論について解明していくようです。

質量が地球の20~80倍になるガス惑星は作られにくい

星間雲の中で密度が高く、水素が解離せず水素分子として存在している領域を分子雲と呼びます。

分子雲中でさらに密度の濃い部分を分子雲コアと呼び、その分子雲コアが自己重力により収縮することで星が形成されます。

その際、より大きな角運動量を持ったガスは直接中心には到達できず、形成されつつある星の周りに渦を巻き状の円盤を形成していきます。

これを原始惑星系円盤と呼び、その中で惑星が形成されると考えられています。

木星のような巨大ガス惑星は、原始惑星系円盤中で微惑星が集まって惑星の核ができ、その周りに存在するガスが核を取り巻いて大気となることで形成されると理論的に考えられていて、これを“コア集積モデル”理論と呼びます。

この“コア集積モデル”理論によると、周囲に十分な量のガスが無ければ海王星(地球の17倍)程度の質量の惑星が形成されることになります。

そのため、海王星のような惑星と土星(地球の95倍)や木星(地球の318倍)のような惑星は多く形成されますが、その中間に当たる20~80倍の惑星は形成されにくいと予測されていました。

|

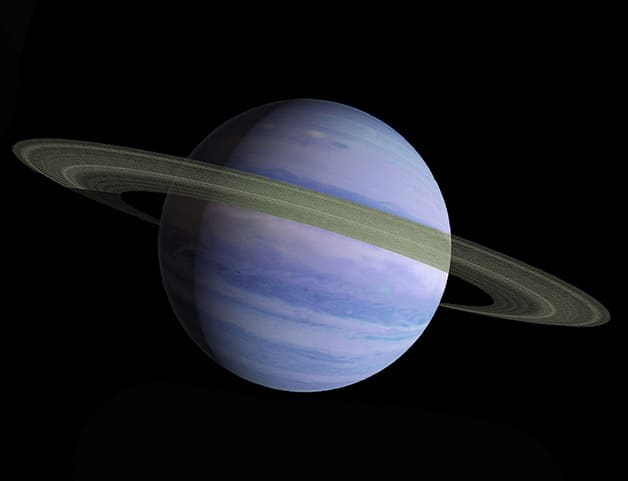

| 土星と海王星、その中間の質量を持つ系外惑星“OGLE-2012-BLG-0950L b”(イメージ図)。 |

なので、ここ数年で多数発見されている系外惑星系に当てはまるかどうかは、まだ分かっていないません。

“コア集積モデル”と一致しないガス惑星の存在

JAXA宇宙科学研究所のチームは、重力マイクロレンズ法で発見された30個の系外惑星について統計的な解析を行い、惑星の質量比(主星質量に対する惑星質量の比)の分布を、モデルから予測される質量比と比較しています。

重力マイクロレンズ法とは、系外惑星の質量によって生じる重力レンズ効果の観測からレンズ源になっている惑星の存在を検出する手法。

現時点では主星から離れた土星より軽い系外惑星を検出できる唯一の方法になります。

比較研究の結果、地球の20~80倍に相当する質量比を持った惑星の観測数は、モデルから推定される量よりも約10倍多いことが明らかになります。

このことは、“コア集積モデル”理論では作られにくいと考えられてきた惑星が、実際には多数存在する可能性を示しているんですねー

さらに、これまで見過ごされてきたプロセスが惑星形成過程に含まれている可能性や、中心星の質量の違いによって惑星形成の環境が変化する可能性も示しているのかもしれません。

このような中間質量を持つ系外惑星の一例として、メリーランド大学の研究チームでは、いて座の方向約9700光年彼方に位置する“OGLE-2012-BLG-0950L b”の質量をケック天文台などの観測から明らかにしています。

この惑星は、JAXAの研究チームが統計的な解析を行った系外惑星の1つ。

|

| 系外惑星“OGLE-2012-BLG-0950L b”(イメージ図)。 |

また、惑星は主星から約2.7天文単位(約4億キロ)離れていて、水が液体から固体になる境界の“スノーライン”よりも遠いところに位置しています。

急増光中の若い星の周りで、水のスノーラインを初めて発見

これまでは惑星の質量比しか分かっていませんでした。

でも、追加観測によって惑星単独の質量が求められ、その質量がまさに“コア集積モデル”理論では作られにくいとされる質量範囲に入っていたことが明らかになったんですねー

“OGLE-2012-BLG-0950L b”を含めた今回の観測データは、恒星密度が比較的高い天の川銀河の中心方向で集められたものです。

今後、違う領域の観測データを増やしていければ、“コア集積モデル”理論による惑星系形成理論の見直しが必要なのか、惑星系は環境に依存するのかといった議論も進みそうです。

今回、明らかになった観測結果と理論予測の不一致を解明していくことは、普遍的な惑星形成の理解につながるはずです。

次のステップは、惑星の質量を精密に測定し統計を増やすことになりますね。

こちらの記事もどうぞ

天王星や海王星の作られ方が分かるかも? アルマ望遠鏡がとらえた巨大氷惑星の形成現場